1.本技术属于气调绿色储粮技术领域,具体涉及一种浅圆仓储粮用气柱气囊缓释气调系统。

背景技术:

2.随着人们生活水平的不断提高,人们对生存环境日益重视,对高品质、无污染绿色食品的需求越来越高。且联合国粮农组织已对粮油储藏过程中熏蒸剂的使用进行了进一步的限制。因此,现有的储粮过程开始采用气调储粮技术,该技术是利用人工调整储粮仓房内的空气成分,产生缺氧或无氧,阻止有害生物的新陈代谢活动,达到控制虫害的孳生和蔓延、抑制霉菌繁殖、降低粮食呼吸及生理代谢强度和延缓粮食品质陈化的目的。

3.气调储粮主要有以下几种方式:降氧、加氮或二氧化碳、化学除氧剂。气调储粮是指人为地改变正常大气的气体成分或调节原有气体的配比,将一定得气体浓度控制在一定范围内,并维持一定得时间,从而达到杀虫抑霉延缓粮食品质变化的粮食储藏技术。

4.浅圆仓是指仓壁高度与内径之比小于1.5的圆筒式地上粮仓,其占地面积小,结构受力合理,抗震能力强,密闭性能好,易于机械化,有利于实施粮食“四散”(散装、散卸、散运、散储)技术,加速粮食仓储设施现代化建设。但是,由于浅圆仓直径大、粮堆高、仓容量大,也给储粮技术的使用和储粮管理带来了新的问题,特别是由于季节变换,仓内外温度、气流严重影响仓内的储粮的稳定。

5.经过几年充氮气调储粮的试验摸索发现,由于浅圆仓粮堆体积较大,仓体为刚性结构,仓房内部气体容易受外界温度和气压的变化而产生热胀冷缩现象,造成仓内压力无法有效缓冲,仓内气调交换,导致充氮期间,工艺孔洞及大门口等部位氮气浓度衰减快,死角氧浓度升高,无法达到杀虫的低氧维持时间要求。

6.有鉴于此,提出一种浅圆仓储粮用气柱气囊缓释气调系统是非常具有意义的。

技术实现要素:

7.为了解决现有的浅圆仓内存在首次充气氮氧置换效率低、充气时间长、成本较高,氮气浓度衰减较快,维持氮气浓度需要补气,既增加了劳动强度又增加了成本,以及氧气浓度较高的部位害虫防治不彻底的问题,本技术提供一种浅圆仓储粮用气柱气囊缓释气调系统,以解决现有存在的技术缺陷问题。

8.本技术提出了一种浅圆仓储粮用气柱气囊缓释气调系统,包括浅圆仓以及充氮气柱气囊,所述充氮气柱气囊设置在所述浅圆仓内,所述充氮气柱气囊上分别设置有进气口与出气口,所述进气口连接有充气管,所述充气管的另一端连接有氮气源。

9.通过对充氮气柱气囊填充氮气变大后能够排出浅圆仓内的一部分空气,再向浅圆仓内的粮堆通入氮气,使得浅圆仓内的剩余空气全部排出并充满一定浓度的氮气,提高了氮氧置换效率,后续通过缓慢释放充氮气柱气囊内的氮气对浅圆仓进行氮气补充,抵消浅圆仓内外氧气交换导致的氮气浓度衰减,使得浅圆仓内能够维持一定的氮气浓度,从而保

证浅圆仓内不存在氮气浓度死角,能够提高对浅圆仓内氧气浓度较高部位害虫的防治效果,确保浅圆仓内的杀虫效果好,储粮效果好,同时降低了劳动强度以及劳动成本。

10.进一步优选的,所述充氮气柱气囊设置为两个及以上。

11.进一步优选的,所述充氮气柱气囊设置为两组,每组所述充氮气柱气囊设置为两个。每组设置两个充氮气柱气囊,确保对浅圆仓的补气效果好。

12.进一步优选的,每组的两个所述充氮气柱气囊通过气囊连接管连接在一起,所述进气口设置在其中一个所述充氮气柱气囊上,所述出气口设置在另一个所述充氮气柱气囊上。

13.进一步优选的,所述充氮气柱气囊呈圆柱形,所述充氮气柱气囊采用柔性高分子材质制成。

14.优选的,所述出气口的直径设置为2cm,所述出气口上设置有长度 8cm~16cm的出气管,所述出气管的内径为1cm~3cm,所述出气管上设置有调节气阀。

15.优选的,所述充气管的长度设置为8cm~16cm,所述充气管的内径设置为8cm~12cm,所述充气管上设置有抱箍。

16.优选的,所述气囊连接管的直径设置为9cm。

17.与现有技术相比,本技术的有益成果在于:

18.(1)通过对充氮气柱气囊填充氮气变大后能够排出浅圆仓内的一部分空气,再向浅圆仓内的粮堆通入氮气,使得浅圆仓内的剩余空气全部排出并充满一定浓度的氮气,提高了氮氧置换效率,后续通过缓慢释放充氮气柱气囊内的氮气对浅圆仓进行氮气补充,抵消浅圆仓内外氧气交换导致的氮气浓度衰减,使得浅圆仓内能够维持一定的氮气浓度,从而保证浅圆仓内不存在氮气浓度死角,能够提高对浅圆仓内氧气浓度较高部位害虫的防治效果,确保浅圆仓内的杀虫效果好,储粮效果好,同时降低了劳动强度以及劳动成本。

19.(2)通过在浅圆仓内设置充氮气柱气囊,充氮气柱气囊充满氮气后缓慢释放,能够对浅圆仓内起到补充氮气的作用,缩短了对浅圆仓补气的周期,降低了劳动强度以及劳动成本,从而减小储粮成本。

附图说明

20.包括附图以提供对实施例的进一步理解并且附图被并入本说明书中并且构成本说明书的一部分。附图图示了实施例并且与描述一起用于解释本技术的原理。将容易认识到其它实施例和实施例的很多预期优点,因为通过引用以下详细描述,它们变得被更好地理解。附图的元件不一定是相互按照比例的。同样的附图标记指代对应的类似部件。

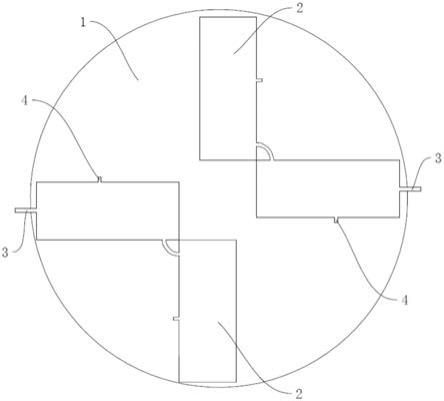

21.图1为本技术的实施例浅圆仓储粮用气柱气囊缓释气调系统的平面示意图。

22.图中各编号的含义:1、浅圆仓;2、充氮气柱气囊;3、进气口;4、出气口。

具体实施方式

23.在以下详细描述中,参考附图,该附图形成详细描述的一部分,并且通过其中可实践本技术的说明性具体实施例来示出。对此,参考描述的图的取向来使用方向术语,例如“顶”、“底”、“左”、“右”、“上”、“下”等。因为实施例的部件可被定位于若干不同取向中,为了图示的目的使用方向术语并且方向术语绝非限制。应当理解的是,可以利用其他实施例或

可以做出逻辑改变,而不背离本技术的范围。因此以下详细描述不应当在限制的意义上被采用,并且本技术的范围由所附权利要求来限定。

24.图1示出了本技术的实施例公开的一种浅圆仓储粮用气柱气囊缓释气调系统的平面示意图,如图1所示,包括浅圆仓1以及充氮气柱气囊2,充氮气柱气囊2设置在浅圆仓1内,充氮气柱气囊2上分别设置有进气口3 与出气口4,进气口3连接有充气管,充气管的长度为8m~16m,充气管的内径为8cm~12cm,充气管的另一端通过抱箍与氮气源固定连接。在此实施例中,采用制氮机充当氮气源。出气口3连接有出气管,出气管的长度为 8m~16m,出气管的内径为1cm~3cm,且出气管上连通设置有调节阀门。

25.其通过对充氮气柱气囊2填充氮气变大后能够排出浅圆仓1内的一部分空气,再向浅圆仓1内的粮堆通入氮气,使得浅圆仓1内的剩余空气全部排出并充满一定浓度的氮气,提高了氮氧置换效率,后续通过缓慢释放充氮气柱气囊2内的氮气对浅圆仓1进行氮气补充,抵消浅圆仓1内外氧气交换导致的氮气浓度衰减,使得浅圆仓1内能够维持一定的氮气浓度,从而保证浅圆仓1内不存在氮气死角,能够提高对浅圆仓1内氧气浓度较高部位害虫的防治效果,确保浅圆仓1内的杀虫效果好,储粮效果好,同时降低了劳动强度以及劳动成本。

26.在此实施例中,充氮气柱气囊2呈圆柱形,充氮气柱气囊2设置为两组,两个充氮气柱气囊2为一组,总共四个充氮气柱气囊2。每组的两个充氮气柱气囊2通过气囊连接管连接在一起,其中一个充氮气柱气囊2上开设有进气口3,另一个充氮气柱气囊2上开设有出气口4。

27.具体的,出气口4的直径设置为2cm,气囊连接管的直径设置为9cm。出气口4与进气口3出均连通设置有调压阀,浅圆仓1外安装有氮气源,通过氮气源对充氮气柱气囊2以及浅圆仓1内填充氮气。另外浅圆仓1内还安装有氮气浓度检测装置,能够实时对浅圆仓1内的氮气浓度进行实时检测。

28.通过在浅圆仓1内设置充氮气柱气囊2,充氮气柱气囊2充满氮气后缓慢释放,能够对浅圆仓1内起到补充氮气的作用,缩短了对浅圆仓1补气的周期,从而进一步减小储粮成本。

29.在本实施例,作为实验组的浅圆仓1内放置四个直径为4m,高为10m 的圆柱形充氮气柱气囊2。充气前,充氮气柱气囊2以卧式放置在浅圆仓1 内的粮食表面,充氮气柱气囊2两两为一组,同一组的两个充氮气柱气囊2 以“l”字形放置,两组充氮气柱气囊2沿浅圆仓1的横截面对称设置。

30.具体的,先采用上充下排的充氮方式将浅圆仓1内的四个充氮气柱气囊2充到最大,开始充氮时首先将氮气同时从两个进气口3分别充入充氮气柱气囊2,先排出浅圆仓1内空间的部分空气,3小时候可将充氮气柱气囊2充满;

31.然后再采用下充上排的充气方式将整个浅圆仓1充至氮气浓度98%以上,充氮完成后四个充氮气柱气囊2分别通过充氮气柱气囊2上直径为2cm 的出气口4缓慢释放高浓度的氮气。

32.其中,四个充氮气柱气囊2充至饱满状态可以缓释高浓度氮气15天左右。在15天的缓释期内浅圆仓1内空间的氮气浓度平均每天降低0.02%,当充氮气柱气囊2内的高浓度氮气缓释完毕之后浅圆仓1内空间浓度平均每天降低0.2%。

33.其与对照仓相比,对照仓的空间浓度每天降低0.14%。整个充氮周期结束,本实验组的浅圆仓1会比对照仓少补气一次且浅圆仓1与对照仓相比每次充氮补气时长也有所缩短,节约能耗约3000kw.h,一个气调周期降低成本约1800元,因此大大降低了储粮的成本。

34.本技术的实施原理大致为:通过对充氮气柱气囊2填充氮气变大后能够排出浅圆仓1内的一部分空气,再向浅圆仓1内填充一定浓度的氮气,使得浅圆仓1内的剩余空气全部排出并充满一定浓度的氮气,后续通过缓慢释放充氮气柱气囊2内的氮气对浅圆仓1进行氮气补充,确保浅圆仓1 内能够保持一定的氮气浓度,从而保证浅圆仓1内不存在死角,确保浅圆仓1内的杀虫效果好,储粮效果好。

35.以上描述仅为本技术的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本技术中所涉及的发明范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离上述发明构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本技术中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。

36.显然,本领域技术人员在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下可以作出对本技术的实施例的各种修改和改变。以该方式,如果这些修改和改变处于本技术的权利要求及其等同形式的范围内,则本技术还旨在涵盖这些修改和改变。词语“包括”不排除未在权利要求中列出的其它元件或步骤的存在。某些措施记载在相互不同的从属权利要求中的简单事实不表明这些措施的组合不能被用于获利。权利要求中的任何附图标记不应当被认为限制范围。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。