一种甲维盐

·

茚虫威悬浮剂及其制备方法

技术领域

1.本技术涉及农药制剂技术领域,更具体地说,它涉及一种甲维盐

·

茚虫威悬浮剂及其制备方法。

背景技术:

2.我国作为农业大国,农作物的收成好坏不仅影响着农业从事人员的收入,更是直接关乎着我国人民的生存问题,因此保障农作物的收成是我国农业中至关重要的一环。

3.目前危害农作物收成的因素主要有自然灾害和病虫害,其中自然灾害是农业生产中从古至今的难题,在科技高速发展的今天这方面问题已经得到了较好的改善。病虫害一直是自农业发展以来的“顽疾”,虽然科技高速发展的今天已经有所改善,但是病虫害的多变性和多样性均是困扰至今的难题。虽然生物防治在病虫害防治中初具成效,但是农药防治仍是病虫害防治的主要措施。

4.相关技术中的一种甲维盐

·

茚虫威悬浮剂,有效成分为甲维盐和茚虫威,并添加乳化剂、分散剂、抗沉淀剂、抗冻剂、抗氧化剂、润湿剂、消泡剂、有机溶剂作为功能助剂,与水混合后制得甲维盐

·

茚虫威悬浮剂。该悬浮剂对多种害虫具有触杀、胃毒的特点,具有广谱杀虫的效果。但是该悬浮剂中的有效成分在水中容易溶胀,且存在团聚和沉降现象,有效成分在体系中的分散性和悬浮效果较差;同时该悬浮剂在农作物上的粘附效果较差,使得杀虫的持效性较差。

技术实现要素:

5.为了制得一种有效成分的分散效果和悬浮效果较好,且具有持效杀虫效果的悬浮剂,本技术提供一种甲维盐

·

茚虫威悬浮剂及其制备方法。

6.第一方面,本技术提供一种甲维盐

·

茚虫威悬浮剂,采用如下的技术方案:一种甲维盐

·

茚虫威悬浮剂,按照质量百分百计,包括以下质量百分比的组分:甲氨基阿维菌素苯甲酸盐3%~6%、茚虫威10%~15%、载体1%~3%、诱导剂0.2%~0.6%、增效剂0.5%~1%、有机溶剂5%~10%、其他助剂4%~9%、余量为水;其中载体为白炭黑和正丁酸钠按照质量比(2~4):1组成的混合物。

7.通过采用上述技术方案,以甲氨基阿维菌素苯甲酸盐和茚虫威作为有效成分,两者相互复配后不仅具有广谱杀虫的效果,而且杀虫效率也有所提高。同时本技术利用白炭黑和正丁酸钠的混合物作为载体,由于正丁酸钠的粒径较小且具有较大的比表面积,另外正丁酸钠具有特殊的中空结构,使得其具有较为优异的吸附性能,可以较为均匀地吸附甲氨基阿维菌素苯甲酸盐和茚虫威。并且正丁酸钠的水溶性较好,且在水中的分散性较好,因此有助于提高有效成分在体系中的分散效果和悬浮效果。白炭黑的粒径较小且比表面积较大,在体系中的分散性能较佳,其独特的多孔结构有利于吸附有效成分后的正丁酸钠附着,形成载药粒子;该载药粒子在体系中的分散效果和悬浮效果进一步改善。并且有效成分以正丁酸钠和白炭黑作为承载体,施药后在农作物表面的附着效果更佳,且在白炭黑的吸附

作用影响下,有效成分得到缓释的效果,即有助于达到持久杀虫的效果。同时正丁酸钠和白炭黑均属于无毒无害的物质,对于农作物及环境的影响较小。

8.另外通过添加诱导剂使得该悬浮剂施药后对于害虫具有诱导效果,即有助于使得害虫主动接触或吞食有效成分,从而可以有效提高杀虫效率。同时通过添加增效剂进一步提高悬浮剂的杀虫药效,有助于进一步提高杀虫效果。

9.优选的,所述白炭黑的平均粒径为40~60nm,正丁酸钠的平均粒径为30~50μm。

10.通过采用上述技术方案,平均粒径为30~50μm的正丁酸钠对于有效成分的吸附效果较好,同时在体系中的分散效果较佳。平均粒径为40~60nm的白炭黑对于吸附有效成分后的正丁酸钠具有较好的吸附效果,且在体系中的分散效果较佳。并且对应粒径范围内的正丁酸钠在对应粒径范围内的白炭黑上分布较为均匀,使得有效成分可以较为均匀地分散在体系中,有助于提高有效成分的悬浮效果。并且该粒径范围内的白炭黑在农作物表面的附着效果较佳,有助于提高杀虫的持久性。

11.优选的,所述诱导剂为花粉多糖和海藻多糖按照质量比(1~2):1组成的混合物。

12.通过采用上述技术方案,花粉多糖和海藻多糖均对害虫具有较好的诱导效果,有助于诱导害虫接触或吞食农药,从而达到快速杀虫的效果。同时花粉多糖有助于提高农作物叶片厚度、柔韧度和叶绿素含量,并可以有效促进农作物生长;而海藻多糖有助于促进农作物的根部发展。两者在诱导害虫的同时对于农作物的生长具有较好的促进作用,实用性较好。

13.优选的,所述增效剂为胡椒基丁醚和顺丁烯二酸二乙酯按照质量比1:(1.5~2.8)组成的混合物。

14.通过采用上述技术方案,胡椒基丁醚和顺丁烯二酸二乙酯分别是多功能氧化酶和谷胱甘肽s-转移酶的高效抑制剂,而多功能氧化酶和谷胱甘肽s-转移酶则是害虫对该悬浮剂中的有效成分产生抗性的主要活性物质。因此利用胡椒基丁醚和顺丁烯二酸二乙酯抑制对应的酶,可以有效减少害虫对悬浮剂中有效成分产生抗性的情况,从而起到增强药效的作用。

15.优选的,所述其他助剂为表面活性剂、消泡剂、悬浮剂、增稠剂、防冻剂和防腐剂按照质量比2:1:1:1:1:1组成的混合物。

16.通过采用上述技术方案,按一定质量比组成的其他助剂对于悬浮剂的多个方面的性能具有改善作用。

17.优选的,所述表面活性剂包括聚硅氧烷、十二烷基硫酸钠、十二烷基苯磺酸钠中的至少一种。

18.通过采用上述技术方案,聚硅氧烷、十二烷基硫酸钠和十二烷基苯磺酸钠均具有良好的润湿、延展及渗透性能,同时有助于提高悬浮剂在农作物表面的留存量,从而达到持效杀虫的效果。

19.第二方面,本技术提供一种甲维盐

·

茚虫威悬浮剂的制备方法,采用如下的技术方案:一种甲维盐

·

茚虫威悬浮剂的制备方法,该悬浮剂包括以下步骤:油相制备:混合搅拌甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、茚虫威和有机溶剂,待甲氨基阿维菌素苯甲酸盐和茚虫威完全溶解后,得到油相;水相制备:混合搅拌其他助剂和水,制得水相;

混合砂磨:混合搅拌油相、水相、载体、诱导剂和增效剂,经过砂磨后制得成品。

20.通过采用上述技术方案,分别制备油相和水相,再混合搅拌油相和水相,并加入载体、诱导剂和增效剂,在使用有效成分分散均匀的同时,有助于提高悬浮剂的稳定性。

21.优选的,所述混合砂磨步骤中,先混合搅拌油相与载体,再进行依次加入水相、增效剂和诱导剂继续搅拌,经过砂磨后制得成品。

22.通过采用上述技术方案,在混合砂磨步骤中,先混合搅拌油相和载体,有利于油相中的有效成分较为均匀地吸附在载体上,然后再与其他组分混合,有助于提高有效成分在体系中的分散均匀性,并且有助于提高有效成分的悬浮效果。

23.优选的,所述混合砂磨步骤中,先将正丁酸钠溶于水中,再混合搅拌正丁酸钠水溶液和油相,再加入白炭黑和诱导剂继续混合搅拌,接着再依次加入水相和增效剂继续搅拌,经过砂磨后制得成品。

24.通过采用上述技术方案,先混合搅拌正丁酸钠水溶液和油相,使得有效成分先吸附在正丁酸钠上,然后再利用白炭黑对吸附有效成分后的正丁酸钠进行吸附,得到载药粒子;并且诱导剂包覆在载药粒子上,由于诱导剂为植物多糖,具有一定的粘性,包覆在载药粒子上形成具有粘性的包覆层。不仅使得承载有效成分的载药粒子能够更好地粘附在农作物表面,并且诱导剂在诱导害虫的时候,可以提高害虫接触或吞食有效成分的几率,从而有助于达到高效且持效杀虫的效果。

25.综上所述,本技术具有以下有益效果:1、本技术通过正丁酸钠吸附甲氨基阿维菌素苯甲酸盐和茚虫威这两种有效成分,然后再利用白炭黑对吸附有效成分的正丁酸钠进行吸附,白炭黑的多孔结构使得正丁酸钠可以较为稳定地附着在白炭黑上,并且正丁酸钠和白炭黑在体系中的分散性较好,有助于提高有效成分在体系中的分散均匀度和悬浮效果;同时白炭黑在农作物表面的附着效果较好,有助于提高有效成分在农作物表面的留存量,从而使得悬浮剂的杀虫持效性较佳。

26.2、本技术以花粉多糖和海藻多糖作为诱导剂,可以有效诱导害虫接触或吞食有效成分,从而有助于提高悬浮剂的杀虫效率;同时花粉多糖和海藻多糖对农作物生长具有良好的促进作用,实用性较佳。

27.3、本技术先利用正丁酸钠吸附有效成分,再利用白炭黑吸附正丁酸钠,形成载药粒子,并使得诱导剂包覆在载药粒子的表面形成包覆层,由于诱导剂具有较好的粘性,因此有助于使得载药粒子在农作物表面的粘附效果较好,并且诱导剂对于害虫的诱导效果使得害虫接触或吞食有效成分的几率更大,从而有助于提高悬浮剂的杀虫效率和持效性。

具体实施方式

28.本实施方式提供一种甲维盐

·

茚虫威悬浮剂,按照质量百分之百计,包括以下质量百分比的组分:甲氨基阿维菌素苯甲酸盐3%~6%、茚虫威10%~15%、载体1%~3%、诱导剂0.2%~0.6%、增效剂0.5%~1%、有机溶剂5%~10%、其他助剂4%~9%、余量为水;其中载体为白炭黑和正丁酸钠按照质量比(2~4):1组成的混合物。

29.该悬浮剂的制备方法包括以下步骤:油相制备:混合搅拌甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、茚虫威和有机溶剂,待甲氨基阿维菌素苯甲酸盐和茚虫威完全溶解后,得到油相;

水相制备:混合搅拌其他助剂和水,制得水相;混合砂磨:混合搅拌油相、水相、载体、诱导剂和增效剂,经过砂磨后制得成品。

30.本实施方式中白炭黑和正丁酸钠的质量比更优选的是3:1。

31.本实施方式中的白炭黑的平均粒径为40~60nm,正丁酸钠的平均粒径为30~50μm,进一步优选的白炭黑平均粒径为50nm,正丁酸钠的平均粒径为40μm。

32.本实施方式中的诱导剂为花粉多糖和海藻多糖按照质量比(1~2):1组成的混合物,两者更为优选的质量比为2:1。

33.本实施方式中的增效剂为胡椒基丁醚和顺丁烯二酸二乙酯按照质量比1:(1.5~2.8)组成的混合物,两者更为优选的质量比为1:2。

34.本实施方式中的有机溶剂包括二甲苯、甲苯、乙醇中的至少一种,优选为二甲苯。

35.本实施方式中的其他助剂为表面活性剂、消泡剂、悬浮剂、增稠剂、防冻剂和防腐剂按照质量比2:1:1:1:1:1组成的混合物;其中表面活性剂包括聚硅氧烷、十二烷基硫酸钠、十二烷基苯磺酸钠中的至少一种,且优选为聚硅氧烷;消泡剂优选gp型甘油聚醚;悬浮剂优选硅酸镁铝;增稠剂优选黄原胶;防冻剂优选乙二醇;防腐剂优选丁基羟基茴香醚。

36.本实施方式中混合砂磨步骤中,优选的,先将正丁酸钠溶于水中,再混合搅拌正丁酸钠水溶液和油相,再加入白炭黑和诱导剂继续混合搅拌,接着再依次加入水相和增效剂继续搅拌,经过砂磨后制得成品。

37.本实施方式中水相制备步骤中,搅拌温度优选30℃~40℃,更优选的搅拌温度为30℃。

38.本实施方式中油相制备步骤中,搅拌温度优选50℃~60℃,更优选的搅拌温度为55℃。

39.本技术实施例和对比例中的原料均可通过市售获得。

40.以下结合实施例对本技术作进一步详细说明。实施例

41.实施例1~5的区别之处在于各原料的质量不同,以下以实施例1为例进行说明。

42.实施例1一种甲维盐

·

茚虫威悬浮剂,按成品悬浮剂质量为1kg计,包括以下质量的组分:甲氨基阿维菌素苯甲酸盐40g、茚虫威121g、载体20g、诱导剂4g、增效剂7g、有机溶剂75g、其他助剂70g、余量为水;其中载体为白炭黑和正丁酸钠按照质量比3:1组成的混合物。

43.其中白炭黑的平均粒径为50nm,正丁酸钠的平均粒径为40μm;诱导剂为花粉多糖和海藻多糖按照质量比2:1组成的混合物;增效剂为胡椒基丁醚和顺丁烯二酸二乙酯按照质量比1:2组成的混合物;有机溶剂为二甲苯;其他助剂为表面活性剂、消泡剂、悬浮剂、增稠剂、防冻剂和防腐剂按照质量比2:1:1:1:1:1组成的混合物,且表面活性剂为聚硅氧烷,消泡剂为gp型甘油聚醚,悬浮剂为硅酸镁铝,增稠剂为黄原胶,防冻剂为乙二醇,防腐剂为丁基羟基茴香醚。

44.该悬浮剂的制备方法包括以下步骤:s1油相制备:在55℃的温度下,混合搅拌甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、茚虫威和有机溶剂,搅拌速度为700rpm,待甲氨基阿维菌素苯甲酸盐和茚虫威完全溶解后,得到油相;

s2水相制备:在30℃的温度下,混合搅拌其他助剂和水,搅拌速度为800rpm,搅拌时间为30min,制得水相;s3混合砂磨:在50℃的温度下,恒定搅拌速度800rpm,先将正丁酸钠溶于水中,再混合搅拌正丁酸钠水溶液和油相,搅拌15min后再加入白炭黑和诱导剂继续混合搅拌,搅拌30min后,再依次加入水相和增效剂继续搅拌20min,然后经过砂磨后制得成品。

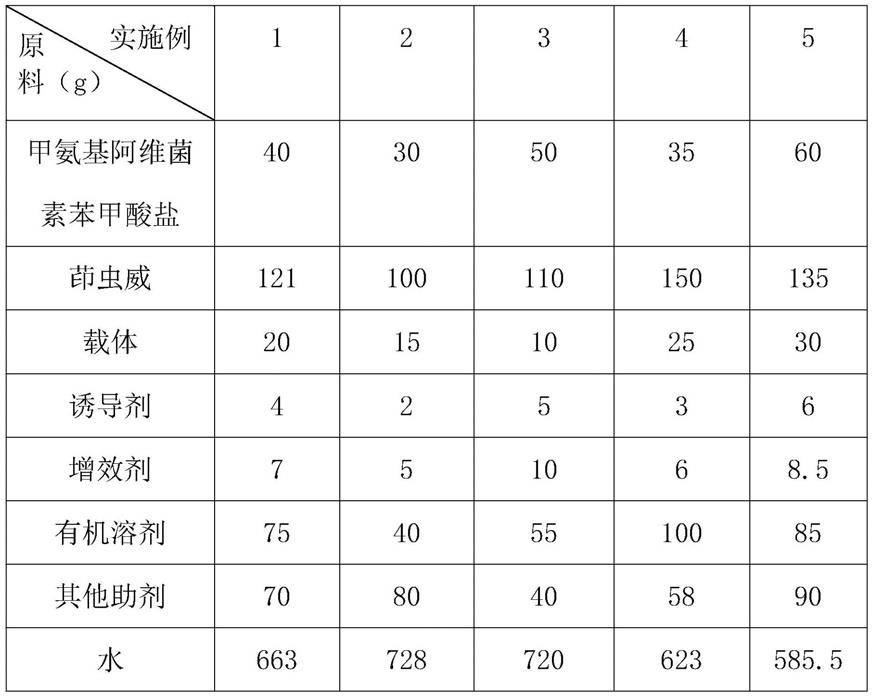

45.表1悬浮剂原料组分表实施例6本实施例与实施例1的区别之处在于,s3混合砂磨步骤中,在50℃的温度下,恒定搅拌速度800rpm,直接混合搅拌油相、水相、载体、诱导剂和增效剂,搅拌时间为65min,经过砂磨后制得成品。

46.实施例7本实施例与实施例1的区别之处在于,s3混合砂磨步骤中,在50℃的温度下,恒定搅拌速度800rpm,先混合搅拌油相与载体,搅拌45min后,再依次加入水相、增效剂和诱导剂继续搅拌20min,经过砂磨后制得成品。

47.实施例8本实施例与实施例1的区别之处在于,载体为白炭黑和正丁酸钠按照质量比2:1组成的混合物。

48.实施例9本实施例与实施例1的区别之处在于,载体为白炭黑和正丁酸钠按照质量比4:1组成的混合物。

49.实施例10本实施例与实施例1的区别之处在于,白炭黑的平均粒径为40nm,正丁酸钠的平均粒径为30μm。

50.实施例11本实施例与实施例1的区别之处在于,白炭黑的平均粒径为60nm,正丁酸钠的平均粒径为50μm。

51.实施例12本实施例与实施例1的区别之处在于,诱导剂为花粉多糖和海藻多糖按照质量比1:1组成的混合物。

52.实施例13本实施例与实施例1的区别之处在于,诱导剂为花粉多糖。

53.实施例14本实施例与实施例1的区别之处在于,诱导剂为海藻多糖。

54.实施例15本实施例与实施例1的区别之处在于,诱导剂为银杏叶多糖。

55.实施例16本实施例与实施例1的区别之处在于,诱导剂为银杏叶多糖和海藻多糖按照质量比2:1组成的混合物。

56.实施例17本实施例与实施例1的区别之处在于,诱导剂为银杏叶多糖和花粉多糖按照质量比1:2组成的混合物。

57.实施例18本实施例与实施例1的区别之处在于,增效剂为胡椒基丁醚和顺丁烯二酸二乙酯按照质量比1:1.5组成的混合物。

58.实施例19本实施例与实施例1的区别之处在于,增效剂为胡椒基丁醚和顺丁烯二酸二乙酯按照质量比1:2.8组成的混合物。

59.实施例20本实施例与实施例1的区别之处在于,增效剂为胡椒基丁醚。

60.实施例21本实施例与实施例1的区别之处在于,增效剂为顺丁烯二酸二乙酯。

61.实施例22本实施例与实施例1的区别之处在于,表面活性剂为十二烷基硫酸钠。

62.实施例23本实施例与实施例1的区别之处在于,白炭黑的平均粒径为80nm,正丁酸钠的平均粒径为70μm。

63.实施例24本实施例与实施例1的区别之处在于,白炭黑的平均粒径为20nm,正丁酸钠的平均粒径为10μm。

64.实施例25本实施例与实施例1的区别之处在于,诱导剂为花粉多糖和海藻多糖按照质量比3:1组成的混合物。

65.实施例26本实施例与实施例1的区别之处在于,诱导剂为花粉多糖和海藻多糖按照质量比1:2组成的混合物。

66.实施例27本实施例与实施例1的区别之处在于,增效剂为胡椒基丁醚和顺丁烯二酸二乙酯按照质量比1:4组成的混合物。

67.实施例28本实施例与实施例1的区别之处在于,增效剂为胡椒基丁醚和顺丁烯二酸二乙酯按照质量比2:1组成的混合物。

68.对比例对比例1本对比例与实施例1的区别之处在于,用等量的碳酸钙替换载体,且平均粒径为50nm。

69.对比例2本对比例与实施例1的区别之处在于,载体为白炭黑。

70.对比例3本对比例与实施例1的区别之处在于,载体为正丁酸钠。

71.对比例4本对比例与实施例1的区别之处在于,用等量的碳酸钙替换白炭黑,且平均粒径为50nm。

72.对比例5本对比例与实施例1的区别之处在于,用等量的苯甲酸钠替换正丁酸钠,且平均粒径为40μm。

73.对比例6本对比例与实施例1的区别之处在于,载体中白炭黑与正丁酸钠的质量比为1:2。

74.对比例7本对比例与实施例1的区别之处在于,载体中白炭黑与正丁酸钠的质量比为6:1。

75.对比例8本对比例与实施例1的区别之处在于,不加入载体,余量用水补足。

76.对比例9本对比例与实施例1的区别之处在于,不加入诱导剂,余量用水补足。

77.对比例10相关技术中的一种甲维盐

·

茚虫威悬浮剂,按悬浮剂总质量为1kg计,包括以下质量的组分:甲氨基阿维菌素苯甲酸盐10g、茚虫威80g、分散剂25g、抗沉淀剂8g、抗冻剂20g、抗氧化剂10g、润湿剂10g、消泡剂20g、溶剂60g、余量为水。

78.其中分散剂为聚氧乙烯醚磷酸盐;

抗沉淀剂为黄原胶;抗冻剂为乙二醇;抗氧化剂为丁基羟基茴香醚;润湿剂为壬基酚聚氧乙烯醚;消泡剂为有机硅;溶剂为甲苯。

79.该悬浮剂的制备方法包括以下步骤:a1油相制备:混合搅拌甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、茚虫威和溶剂,搅拌至甲氨基阿维菌素苯甲酸盐和茚虫威完全溶解在溶剂中,搅拌速度为600rpm,制得油相;a2水相制备:混合搅拌分散剂、抗沉淀剂、抗冻剂、抗氧化剂、润湿剂、消泡剂和水,搅拌速度为600rpm,搅拌时间为20min,制得水相;a3混合剪切:混合油相和水相,高速剪切40min,制得成品。

80.性能检测试验检测方法/试验方法悬浮率试验:参照gb/t 14825-2006《农药悬浮率测定方法》的检测标准及方法对实施例1~28和对比例1~10中制得的样品进行测定。

81.表2悬浮率检测数据表

田间药效试验:参照gb/t 17980.13-2000《农药田间药效试验准则》中的试验方法进行试验。其中试验药剂为实施例1~28和对比例1~10中制得的样品,对照药剂为郑州致远农化有限公司生产的10%甲维盐

·

茚虫威悬浮剂,空白对照所用药剂为清水,施药量均为15ml/亩,且用水量为30kg/亩。

82.在菜粉蝶低龄幼虫高峰期施药一次,重复三次,在施药前、施药后3d、施药后7d和施药后14d调查记录活虫数,计算防效;且调查记录的方式采用五点取样法。防效计算公式如下:防效(%)=(1-(空白区药前活虫数

×

药剂处理区药后活虫数)/(空白区药后活虫数

×

药剂处理区药前活虫数))

×

100。

83.表3田间药效试验结果表

通过表2和表3的试验结果,并结合实施例1~5和对比例10的试验结果可知,本技术制备的悬浮剂分散效果和悬浮效果表现优异,且对于害虫的防治效果较佳,同时防治持效性表现较好。

84.结合实施例1、实施例12~17和对比例9的试验结果可知,诱导剂可以有效提高悬浮剂对于害虫的防治效果,同时花粉多糖和海藻多糖两者之间存在协同作用,按质量比2:1复配后诱虫效果更佳。

85.结合实施例1和对比例1~9的试验结果可知,以按一定质量比复配的白炭黑和正丁酸钠可以有效提高有效成分的悬浮效果,并且可以使得有效成分在农作物表面的停留时间更长,从3d、7d和14d的防治率可以直观地观察到白炭黑和正丁酸钠使得悬浮剂的杀虫持效性更佳。同时两者之间存在协同作用,按一定比例复配后效果更佳。并且诱导剂因其自身具有粘性的特点,也对悬浮剂的杀虫持效性存在辅助作用。

86.本具体实施例仅仅是对本技术的解释,其并不是对本技术的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本技术的权利要求范围内都受到专利法的保护。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。