1.本发明涉及重载用充气轮胎。

背景技术:

2.在重载用充气轮胎(以下称为轮胎)的胎面上,从排水性的观点出发,至少刻有3条周向槽。在胎面上刻有的周向槽中,在轴向上位于外侧的周向槽是胎肩周向槽。

3.在胎面与胎体之间设置有带束层、冠带层。带束层由沿径向排列的多个带束帘布层构成。各个带束帘布层包含并列的多条带束帘线。带束帘线通常使用钢帘线。冠带层包含卷绕成螺旋状的冠带帘线。冠带帘线使用由尼龙纤维等有机纤维构成的帘线、钢帘线。通过调整带束层或冠带层的结构,控制胎面部分的刚性(例如,下述专利文献1)。

4.专利文献1:日本特开平9-105084号公报

5.在处于行驶状态的轮胎中,反复进行变形和复原。由此,轮胎的形状发生变化。由于接地形状发生变化,所以耐偏磨损性有可能降低。

6.在轮胎的行驶状态下,胎面端部分主动地动作。刻有周向槽的部分的刚性比未刻有周向槽的部分的刚性低。在扁平比为65%以下的低扁平的轮胎中,存在具有宽度较宽的胎面表面的轮胎。在该轮胎中,与高扁平的轮胎相比,胎肩周向槽在轴向上位于外侧。在该轮胎中,胎肩周向槽附近的形状变化大。

7.为了抑制形状变化,研究了包含卷绕成螺旋状的冠带帘线的全冠带层的采用。在低扁平的轮胎中,存在行驶时的形状变化变大的倾向,有可能无法仅通过全冠带层来充分抑制形状变化。

8.全冠带层中包含的冠带帘线实质上沿周向延伸。在处于行驶状态的轮胎的冠带帘线上,力作用在拉伸该冠带帘线的方向上。

9.轮胎在与路面接触时挠曲。由此,作用于冠带帘线的力降低,因此冠带帘线的张力降低。当轮胎远离路面而复原时,作用于冠带帘线的力提高,冠带帘线的张力提高。在处于行驶状态的轮胎的冠带帘线中,张力反复变动。根据张力的变动程度,冠带帘线有可能产生断裂。该张力的变动在全冠带层的端部较大。如上所述,在轮胎的行驶状态下,胎面端部分主动地动作。越将全冠带层的端部在轴向上配置于外侧,在该全冠带层中越容易产生冠带帘线的断裂。

10.当冠带帘线断裂时,约束力降低。在该情况下,接地形状发生变化,耐偏磨损性、操纵稳定性有可能降低。

技术实现要素:

11.本发明是鉴于这样的实际情况而完成的,其目的在于,提供能够抑制由行驶引起的形状变化并且能够实现耐偏磨损性的提高的重载用充气轮胎。

12.本发明的一个方式的重载用充气轮胎具有65%以下的扁平比的公称。该重载用充气轮胎具有与路面接触的胎面和在径向上位于所述胎面的内侧的加强层。通过在所述胎面

上刻出至少3条周向槽,构成沿轴向并列的至少4条陆部,所述至少3条周向槽中的在轴向上位于外侧的周向槽是胎肩周向槽,在轴向上位于所述胎肩周向槽的外侧的陆部是胎肩陆部。所述加强层具有:带束层,其包含并列的多个带束帘线;以及冠带层,其包含卷绕成螺旋状的冠带帘线。所述带束层具有沿径向排列的多个带束帘布层。所述冠带层具有:全冠带层,其具有隔着赤道面相对的两端;以及一对边缘冠带层,它们在径向上位于所述全冠带层的端部的外侧。在轴向上,所述全冠带层的端部位于所述胎肩周向槽的外侧。

13.优选的是,在该重载用充气轮胎中,从所述胎肩周向槽到所述全冠带层的端部的轴向距离相对于所述胎肩陆部的轴向宽度的比率为10%以上且50%以下。

14.优选的是,在该重载用充气轮胎中,从所述全冠带层的端部到所述边缘冠带层的内端的轴向距离为10mm以上。

15.优选的是,在该重载用充气轮胎中,在轴向上,所述全冠带层的端部位于所述带束层的端部的内侧。

16.优选的是,在该重载用充气轮胎中,所述多个带束帘布层中的至少一张带束帘布层在径向上位于所述全冠带层的内侧。

17.根据本发明,可得到能够抑制由行驶引起的形状变化并且能够实现耐偏磨损性的提高的重载用充气轮胎。

附图说明

18.图1是示出本发明的一个实施方式的重载用充气轮胎的一部分的剖视图。

19.图2是对加强层的结构进行说明的概略图。

20.图3是示出图1的轮胎的一部分的放大剖视图。

21.标号说明

22.2:轮胎;4:胎面;20:加强层;20e:加强层20的端部;22:胎面表面;28、28s、28m:周向槽;30、30s、30m、30c:陆部;38:带束层;40:冠带层;38e:带束层38的端部;42:带束帘布层;44:带束帘线;48:全冠带层;48e:全冠带层48的端部;50:边缘冠带层;50se:边缘冠带层50的外端;50ue:边缘冠带层50的内端;52:冠带帘线。

具体实施方式

23.以下,适当参照附图,基于优选的实施方式对本发明进行详细说明。

24.在本公开中,将轮胎组装于正规轮辋,将轮胎的内压调整为正规内压,将未对该轮胎施加载荷的状态称为正规状态。在本发明中,只要没有特别提及,则轮胎各部分的尺寸及角度是在正规状态下测定的。

25.正规轮辋是指在轮胎所依据的规格中确定的轮辋。jatma规格中的“标准轮辋”、tra规格中的“design rim”以及etrto规格中的“measuring rim”是正规轮辋。

26.正规内压是指在轮胎所依据的规格中确定的内压。jatma规格中的“最高空气压”、tra规格中的“tire load limits at various cold inflation pressures”记载的“最大值”以及etrto规格中的“inflation pressure”是正规内压。

27.正规载荷是指在轮胎所依据的规格中确定的载荷。jatma规格中的“最大负载能力”、tra规格中的“tire load limits at various cold inflation pressures”记载的“最大值”以及etrto规格中的“load capacity”是正规载荷。

28.图1示出本发明的一个实施方式的重载用充气轮胎2(以下,也简称为“轮胎2”)的一部分。该轮胎2安装于卡车、公交等车辆。该轮胎2的扁平比的公称为65%以下。换言之,该轮胎2具有65%以下的扁平比的公称。该轮胎2是低扁平轮胎。

29.在本公开中,“扁平比的公称”和“剖面宽度的公称”是包含在jis d4202“汽车用轮胎-惯称及规格”所规定的“轮胎的公称”中的“扁平比的公称”和“剖面宽度的公称”。

30.图1示出沿着包含轮胎2的旋转轴线的平面的该轮胎2的剖面的一部分。在图1中,左右方向是轮胎2的轴向,上下方向是轮胎2的径向。与图1的纸面垂直的方向是轮胎2的周向。点划线cl表示轮胎2的赤道面。

31.该轮胎2具有胎面4、一对胎侧6、一对胎圈8、一对胎圈包布10、胎体12、一对缓冲层14、内衬层16、一对钢填料18以及加强层20。

32.胎面4在其外表面与路面接触。该外表面是胎面表面22。在图1中,标号pc是胎面表面22与赤道面的交点。该交点pc是轮胎2的赤道。

33.在图1中,标号pe是胎面表面22的端部。双箭头wt是胎面表面22的宽度。该胎面表面22的宽度wt由从一个胎面表面22的端部pe到另一个胎面表面22的端部pe的轴向距离表示。另外,在轮胎2中,在外观上无法识别胎面表面22的端部pe的情况下,对正规状态的轮胎2施加正规载荷,将外倾角设为0

゜

并使轮胎2与平面接触而得到的接地面的轴向外侧端被确定为胎面表面22的端部pe。

34.胎面4具有基底部24和位于该基底部24的径向外侧的帽部26。基底部24由低发热性的交联橡胶构成。帽部26由考虑了耐磨损性和抓地性能的交联橡胶构成。如图1所示,基底部24覆盖整个加强层20。帽部26覆盖整个基底部24。

35.在该轮胎2中,在胎面4上至少刻有3条周向槽28。在图1所示的轮胎2的胎面4上刻有4条周向槽28。这些周向槽28在轴向上并列,并且在周向上连续地延伸。

36.刻在胎面4上的4条周向槽28中的在轴向上位于外侧的周向槽28是胎肩周向槽28s。在轴向上,位于该胎肩周向槽28s的内侧的周向槽28是中间周向槽28m。在该轮胎2中,4条周向槽28由一对中间周向槽28m和一对胎肩周向槽28s构成。

37.在该轮胎2中,从对排水性和牵引性能的贡献的观点出发,中间周向槽28m的轴向宽度优选为胎面表面22的宽度wt的2%~10%左右。中间周向槽28m的深度优选为13mm~25mm。胎肩周向槽28s的轴向宽度优选为胎面表面22的宽度wt的1%~7%左右。胎肩周向槽28s的深度优选为13mm~25mm。

38.如上所述,在胎面4上至少刻有3条周向槽28。由此,在该胎面4上至少构成4条陆部30。在图1所示的轮胎2的胎面4上刻有4条周向槽28而构成5条陆部30。这些陆部30在轴向上并列,并且在周向上连续地延伸。

39.构成于胎面4的5条陆部30中的在轴向上位于外侧的陆部30是胎肩陆部30s。胎肩陆部30s在轴向上位于胎肩周向槽28s的外侧,包含胎面表面22的端部pe。在轴向上,位于胎肩陆部30s的内侧的陆部30是中间陆部30m。中间陆部30m与胎肩陆部30s之间是胎肩周向槽28s。在轴向上,位于中间陆部30m的内侧的陆部30是中央陆部30c。中央陆部30c与中间陆部30m之间是中间周向槽28m。在该轮胎2中,5条陆部30由中央陆部30c、一对中间陆部30m以及一对胎肩陆部30s构成。

40.在该轮胎2中,中央陆部30c的轴向宽度为胎面表面22的宽度wt的10%以上且18%以下。中间陆部30m的轴向宽度为胎面表面22的宽度wt的10%以上且18%以下。胎肩陆部30s的轴向宽度为胎面表面22的宽度wt的15%以上且25%以下。陆部30的轴向宽度由构成胎面表面22的一部分的陆部30的顶面的轴向宽度表示。

41.在该轮胎2中,构成于胎面4的陆部30中的在轴向上位于中央的陆部30、即中央陆部30c位于赤道面上。刻在胎面4上的周向槽28包含在轴向上位于中央的周向槽28,也可以以该周向槽28位于赤道面上的方式构成胎面4。

42.各个胎侧6与胎面4的端部相连。胎侧6从胎面4的端部朝径向内侧延伸。胎侧6由交联橡胶构成。

43.各个胎圈8位于比胎侧6靠径向内侧的位置。胎圈8具有芯32和三角胶34。

44.芯32沿周向延伸。芯32包含卷绕的钢制的线材。芯32具有大致六边形的剖面形状。

45.三角胶34位于芯32的径向外侧。三角胶34具有内侧三角胶34u和外侧三角胶34s。内侧三角胶34u从芯32朝径向外侧延伸。外侧三角胶34s位于比内侧三角胶34u靠径向外侧的位置。内侧三角胶34u由硬质的交联橡胶构成。外侧三角胶34s由比内侧三角胶34u软质的交联橡胶构成。外侧三角胶34s比内侧三角胶34u软质。

46.各个胎圈包布10位于胎圈8的轴向外侧。胎圈包布10位于比胎侧6靠径向内侧的位置。胎圈包布10与轮辋(未图示)接触。胎圈包布10由考虑了耐磨损性的交联橡胶构成。

47.胎体12位于胎面4、胎侧6以及胎圈包布10的内侧。胎体12具有至少1张胎体帘布层36。该轮胎2的胎体12由1张胎体帘布层36构成。胎体帘布层36在各个芯32的周围从轴向内侧朝向外侧折返。

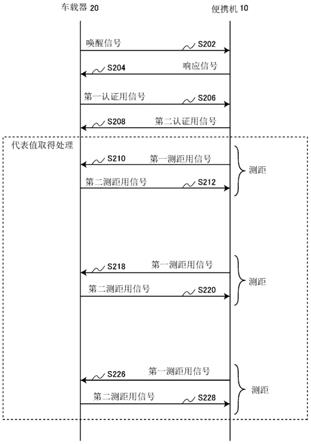

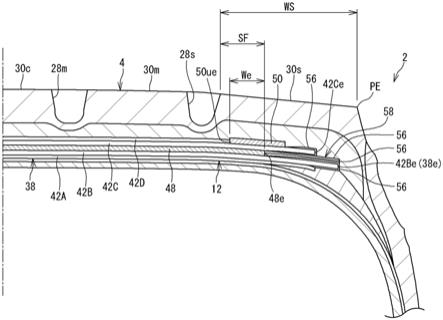

48.虽然未图示,但胎体帘布层36包含并列的多个胎体帘线。这些胎体帘线由贴胶橡胶覆盖。各个胎体帘线与赤道面交叉。在该轮胎2中,胎体帘线相对于赤道面所成的角度为70

°

以上且90

°

以下。该胎体12具有径向构造。在该轮胎2中,作为胎体帘线,使用钢帘线。

49.各个缓冲层14在加强层20的端部位于该加强层20与胎体12之间。缓冲层14由软质的交联橡胶构成。

50.内衬层16位于胎体12的内侧。内衬层16构成轮胎2的内表面。内衬层16由空气遮蔽性优异的交联橡胶构成。内衬层16保持轮胎2的内压。

51.各个钢填料18位于胎圈8的部分。钢填料18沿着胎体帘布层36在芯32的周围从轴向内侧朝向外侧折返。

52.虽然未图示,但钢填料18包含并列的多个垫胶帘线。在钢填料18中垫胶帘线由贴胶橡胶覆盖。在该轮胎2中,作为垫胶帘线,使用钢帘线。

53.加强层20在径向上位于胎面4的内侧。加强层20位于胎体12与胎面4之间。加强层20具有带束层38和冠带层40。

54.在图2中示出加强层20的结构。在图2中,左右方向为轮胎2的轴向,上下方向为轮胎2的周向。与纸面垂直的方向为轮胎2的径向。纸面的表侧为径向外侧,背侧为径向内侧。

55.带束层38具有沿径向排列的多个带束帘布层42。各带束帘布层42以两端隔着赤道面相对的方式配置。该轮胎2的带束层38具有4张带束帘布层42。4张带束帘布层42由在径向上位于内侧的第一带束帘布层42a、位于第一带束帘布层42a的外侧的第二带束帘布层42b、位于第二带束帘布层42b的外侧的第三带束帘布层42c以及位于第三带束帘布层42c的外侧

的第四带束帘布层42d构成。

56.在该轮胎2中,第二带束帘布层42b具有最宽的轴向宽度,第四带束帘布层42d具有最窄的轴向宽度。第一带束帘布层42a和第三带束帘布层42c具有相同的轴向宽度,或者第一带束帘布层42a的轴向宽度比第三带束帘布层42c的轴向宽度宽。

57.该轮胎2的带束层38的端部38e由构成带束层38的多个带束帘布层42中的具有最宽的轴向宽度的带束帘布层42的端部表示。在该轮胎2中,如上所述,构成带束层38的4张带束帘布层42中的第二带束帘布层42b具有最宽的轴向宽度。该轮胎2的带束层38的端部38e由具有最宽的轴向宽度的第二带束帘布层42b的端部42be表示。该带束层38的端部38e也是加强层20的端部20e。

58.如图1所示,第一带束帘布层42a的端部42ae在轴向上位于胎肩周向槽28s的外侧。第二带束帘布层42b的端部42be在轴向上位于胎肩周向槽28s的外侧。第三带束帘布层42c的端部42ce在轴向上位于胎肩周向槽28s的外侧。第四带束帘布层42d的端部42de在轴向上位于胎肩周向槽28s的外侧。

59.在图1中,双箭头w1是第一带束帘布层42a的轴向宽度。双箭头w2是第二带束帘布层42b的轴向宽度。双箭头w3是第三带束帘布层42c的轴向宽度。双箭头w4是第四带束帘布层42d的轴向宽度。各带束帘布层42的轴向宽度由从带束帘布层42的一端42e到另一端42e的轴向距离表示。

60.在该轮胎2中,从确保胎面4的部分的刚性的观点出发,第一带束帘布层42a的轴向宽度w1相对于胎面表面22的宽度wt的比(w1/wt)优选为0.80以上,优选为0.90以下。第二带束帘布层42b的轴向宽度w2相对于胎面表面22的宽度wt的比(w2/wt)优选为0.85以上,优选为0.95以下。第三带束帘布层42c的轴向宽度w3相对于胎面表面22的宽度wt的比(w3/wt)优选为0.80以上,优选为0.90以下。第四带束帘布层42d的轴向宽度w4相对于胎面表面22的宽度wt的比(w4/wt)优选为0.55以上,优选为0.65以下。

61.如图2所示,在该轮胎2中,构成带束层38的各带束帘布层42包含并列的多个带束帘线44。在图2中,为了便于说明,带束帘线44由实线表示,但带束帘线44由贴胶橡胶46覆盖。该轮胎2的带束帘线44是钢帘线。

62.在该轮胎2中,各带束帘布层42中的带束帘线44的密度为15个帘线/5cm以上且30个帘线/5cm以下。该带束帘线44的密度在沿着与带束帘线44的延伸方向垂直的面的带束帘布层42的剖面中由该带束帘布层42的每5cm宽度所包含的带束帘线44的剖面数表示。

63.在各带束帘布层42中,带束帘线44相对于周向倾斜。第一带束帘布层42a所包含的带束帘线44相对于周向倾斜的朝向(以下,称为第一带束帘布层42a的倾斜方向)与第二带束帘布层42b所包含的带束帘线44相对于周向倾斜的朝向(以下,称为第二带束帘布层42b的倾斜方向)相同。第二带束帘布层42b的倾斜方向与第三带束帘布层42c所包含的带束帘线44相对于周向倾斜的朝向(以下,称为第三带束帘布层42c的倾斜方向)相反。第三带束帘布层42c的倾斜方向与第四带束帘布层42d所包含的带束帘线44相对于周向倾斜的朝向(以下,称为第四带束帘布层42d的倾斜方向)相同。另外,第一带束帘布层42a的倾斜方向可以与第二带束帘布层42b的倾斜方向相反,第四带束帘布层42d的倾斜方向可以与第三带束帘布层42c的倾斜方向相反。从确保稳定的接地形状的观点出发,优选第二带束帘布层42b的倾斜方向与第三带束帘布层42c的倾斜方向相反。

64.在图2中,角度θ1是第一带束帘布层42a所包含的带束帘线44相对于赤道面所成的倾斜角度(以下,称为第一倾斜角度θ1)。角度θ2是第二带束帘布层42b所包含的带束帘线44相对于赤道面所成的倾斜角度(以下,称为第二倾斜角度θ2)。角度θ3是第三带束帘布层42c所包含的带束帘线44相对于赤道面所成的倾斜角度(以下,称为第三倾斜角度θ3)。角度θ4是第四带束帘布层42d所包含的带束帘线44相对于赤道面所成的倾斜角度(以下,称为第四倾斜角度θ4)。

65.在该轮胎2中,第一倾斜角度θ1、第二倾斜角度θ2、第三倾斜角度θ3以及第四倾斜角度θ4优选为10

°

以上,优选为60

°

以下。从有效地约束轮胎2的动作、确保稳定的接地形状的观点出发,第一倾斜角度θ1优选为40

°

以上,优选为60

°

以下。第二倾斜角度θ2优选为10

°

以上,优选为20

°

以下。第三倾斜角度θ3优选为10

°

以上,优选为20

°

以下。第四倾斜角度θ4优选为10

°

以上,优选为60

°

以下。

66.冠带层40具有全冠带层48和一对边缘冠带层50。如图1所示,全冠带层48具有隔着赤道面相对的两端48e。一对边缘冠带层50隔着赤道面沿轴向分离配置。在该轮胎2中,形成带束层38的一部分的第四带束帘布层42d位于左右的边缘冠带层50之间。

67.在该轮胎2中,各个边缘冠带层50位于胎面4与全冠带层48之间。边缘冠带层50在径向上位于全冠带层48的端部48e的外侧。在轴向上,边缘冠带层50的内端50ue位于全冠带层48的端部48e的内侧。边缘冠带层50的外端50se在轴向上位于全冠带层48的端部48e的外侧。边缘冠带层50的外端50se位置也可以在轴向上与全冠带层48的端部48e位置一致。边缘冠带层50在径向上与全冠带层48的端部48e重复。

68.如图2所示,构成冠带层40的全冠带层48和一对边缘冠带层50包含卷绕成螺旋状的冠带帘线52。在图2中,为了便于说明,冠带帘线52由实线表示,但冠带帘线52由贴胶橡胶54覆盖。

69.在该轮胎2中,冠带帘线52是钢帘线或由有机纤维构成的帘线(以下,称为有机纤维帘线)。在使用有机纤维帘线作为冠带帘线52的情况下,作为该有机纤维,可例示尼龙纤维、聚酯纤维、人造丝纤维以及芳纶纤维。在该轮胎2中,全冠带层48的冠带帘线52和边缘冠带层50的冠带帘线52可以使用相同的帘线,也可以使用不同的帘线。根据轮胎2的规格,确定用于全冠带层48和边缘冠带层50的冠带帘线52。

70.如上所述,全冠带层48包含卷绕成螺旋状的冠带帘线52。全冠带层48具有无接缝构造。在全冠带层48中,冠带帘线52相对于周向所成的角度优选为5

°

以下,更优选为2

°

以下。全冠带层48的冠带帘线52实质上沿周向延伸。

71.全冠带层48中的冠带帘线52的密度为20个帘线/5cm以上且35个帘线/5cm以下。该冠带帘线52的密度在沿着与该冠带帘线52的延伸方向垂直的面的全冠带层48的剖面中由该全冠带层48的每5cm宽度所包含的冠带帘线52的剖面数表示。

72.如上所述,边缘冠带层50包含卷绕成螺旋状的冠带帘线52。边缘冠带层50具有无接缝构造。在边缘冠带层50中,冠带帘线52相对于周向所成的角度优选为5

°

以下,更优选为2

°

以下。边缘冠带层50的冠带帘线52实质上沿周向延伸。

73.边缘冠带层50中的冠带帘线52的密度为20个帘线/5cm以上且35个帘线/5cm以下。该冠带帘线52的密度在沿着与该冠带帘线52的延伸方向垂直的面的边缘冠带层50的剖面中由该边缘冠带层50的每5cm宽度所包含的冠带帘线52的剖面数表示。

74.图3示出图1所示的轮胎2的剖面的一部分。在图3中,左右方向为轮胎2的轴向,上下方向为轮胎2的径向。与图3的纸面垂直的方向为轮胎2的周向。

75.在该轮胎2中,第二带束帘布层42b的端部42be和第三带束帘布层42c的端部42ce分别由橡胶层56覆盖。在由橡胶层56覆盖的第二带束帘布层42b的端部42be与第三带束帘布层42c的端部42ce之间还配置有2张橡胶层56。在该轮胎2中,在第二带束帘布层42b的端部42be与第三带束帘布层42c的端部42ce之间构成由共计4张橡胶层56构成的边缘部件58。边缘部件58由交联橡胶构成。边缘部件58有助于维持第二带束帘布层42b的端部42be与第三带束帘布层42c的端部42ce的间隔。在该轮胎2中,能够抑制由行驶引起的第二带束帘布层42b的端部42be与第三带束帘布层42c的端部42ce的位置关系的变化。边缘部件58是加强层20的一部分。该轮胎2的加强层20除了具有带束层38和冠带层40之外,还具有一对边缘部件58。

76.如上所述,全冠带层48具有隔着赤道面相对的两端48e。全冠带层48从赤道面朝向各个端部48e沿轴向延伸。而且,全冠带层48的端部48e在轴向上位于胎肩周向槽28s的外侧。在径向上,全冠带层48位于胎肩周向槽28s的内侧。

77.该轮胎2尽管是低扁平,但全冠带层48能够有效地抑制胎肩周向槽28s附近的变形。由于抑制了轮胎2的形状例如胎体12的轮廓(以下也称为表面线(case line))的变化,因此抑制了接地形状的变化。

78.此外,在该轮胎2中,边缘冠带层50在径向上位于全冠带层48的端部48e的外侧。边缘冠带层50约束全冠带层48的端部48e。由于抑制了全冠带层48所包含的冠带帘线52的张力变动,所以抑制了由该张力变动引起的冠带帘线52的断裂的产生。该轮胎2的全冠带层48能够稳定地发挥形状变化的抑制功能。另外,边缘冠带层50比全冠带层48窄。因此,不容易在边缘冠带层50的冠带帘线52中产生像全冠带层48那样的张力变动。不容易在边缘冠带层50的冠带帘线52产生断裂。

79.在该轮胎2中,全冠带层48和边缘冠带层50抑制由行驶引起的轮胎2的形状变化。特别是,有效地抑制了胎肩周向槽28s附近的形状变化。在该轮胎2中,抑制了以往轮胎所担心的偏磨损的产生。该轮胎2能够抑制由行驶引起的形状变化,实现耐偏磨损性的提高。

80.在图3中,双箭头sf是从胎肩周向槽28s(详细来说是胎肩周向槽28s的外缘)到全冠带层48的端部48e的轴向距离。双箭头ws是胎肩陆部30s的轴向宽度。该轴向宽度ws由从胎肩陆部30s的顶面的内端(即胎肩周向槽28s的外缘)到该顶面的外端(在该轮胎2中为胎面表面22的端部pe)的轴向距离表示。

81.在该轮胎2中,从胎肩周向槽28s到全冠带层48的端部48e的轴向距离sf相对于胎肩陆部30s的轴向宽度ws的比率(sf/ws)优选为50%以下。由此,由于全冠带层48的端部48e与在行驶状态下主动地动作的胎面4端部部分分开配置,所以抑制了冠带帘线52中的张力变动。在该轮胎2中,抑制了冠带帘线52的断裂的产生。该轮胎2的全冠带层48有助于形状变化的抑制。从该观点出发,该比率(sf/ws)更优选为35%以下,进一步优选为25%以下。

82.通过将比率(sf/ws)设定为10%以上,全冠带层48的端部48e与胎肩周向槽28s(具体来说是胎肩周向槽28s的底部)隔开适当的间隔而配置。在该轮胎2中,能够抑制以胎肩周向槽28s的底部为起点的损伤的产生。由于确保了全冠带层48的宽度,所以该全冠带层48有助于轮胎2的形状变化的抑制。从该观点出发,该比率(sf/ws)更优选为15%以上。

83.在图3中,双箭头we是从全冠带层48的端部48e到边缘冠带层50的内端50ue的轴向距离。

84.在该轮胎2中,从全冠带层48的端部48e到边缘冠带层50的内端50ue的轴向距离we优选为10mm以上。由此,边缘冠带层50有效地约束全冠带层48的端部48e。由于抑制了全冠带层48所包含的冠带帘线52的张力变动,所以抑制了由该张力变动引起的冠带帘线52的断裂的产生。该轮胎2的全冠带层48能够更稳定地发挥形状变化的抑制功能。从该观点出发,该轴向距离we优选为20mm以上。

85.在该轮胎2中,边缘冠带层50的内端50ue的位置是考虑到对产生以胎肩周向槽28s的底部为起点的损伤的参与度而适当确定的。因此,该轴向距离we的优选的上限没有设定。从有效地抑制以胎肩周向槽28s的底部为起点的损伤的产生的观点出发,在轴向上,边缘冠带层50的内端50ue优选位于比胎肩周向槽28s的底部靠外侧的位置,更优选位于比胎肩周向槽28s更靠外侧的位置。

86.在该轮胎2中,在轴向上,全冠带层48的端部48e位于带束层38的端部38e的内侧。带束层38比全冠带层48宽。该带束层38约束全冠带层48的端部48e。该带束层38有助于抑制全冠带层48所包含的冠带帘线52的张力变动。由于抑制了由张力变动引起的冠带帘线52的断裂的产生,所以全冠带层48能够稳定地发挥形状变化的抑制功能。从该观点出发,在轴向上,全冠带层48的端部48e优选位于带束层38的端部38e的内侧。

87.在轮胎2的全冠带层48上,力以在径向上从内侧朝向外侧扩展的方式作用。通过该力,在全冠带层48的冠带帘线52上产生张力。在该轮胎2中,第二带束帘布层42b位于全冠带层48的径向内侧。

88.在该轮胎2中,由于第二带束帘布层42b抑制作用于全冠带层48的力,所以该全冠带层48所包含的冠带帘线52的张力得到适当维持。该第二带束帘布层42b有助于冠带帘线52的张力变动的抑制。由于第二带束帘布层42b比全冠带层48宽,所以有效地抑制了冠带帘线52的张力变动。在该轮胎2中,不容易在全冠带层48的冠带帘线52产生断裂。全冠带层48能够稳定地发挥形状变化的抑制功能。从该观点出发,优选构成带束层38的多个带束帘布层42中的至少一张带束帘布层42在径向上位于全冠带层48的内侧。位于该全冠带层48的内侧的至少一张带束帘布层42更优选具有比全冠带层48的宽度宽的宽度。

89.在该轮胎2中,第一带束帘布层42a和第二带束帘布层42b在径向上位于全冠带层48的内侧。该第一带束帘布层42a和第二带束帘布层42b有助于冠带帘线52的张力变动的抑制。由于第一带束帘布层42a和第二带束帘布层42b比全冠带层48宽,所以更有效地抑制了冠带帘线52的张力变动。在该轮胎2中,不容易在全冠带层48的冠带帘线52产生断裂。全冠带层48能够稳定地发挥形状变化的抑制功能。从该观点出发,更优选构成带束层38的多个带束帘布层42中的至少两张带束帘布层42在径向上位于全冠带层48的内侧。进一步优选位于该全冠带层48的内侧的至少两张带束帘布层42具有比全冠带层48的宽度宽的宽度。

90.在该轮胎2中,第二带束帘布层42b在径向上位于全冠带层48的内侧,第三带束帘布层42c位于该全冠带层48的外侧。在该轮胎2中,全冠带层48被夹在第二带束帘布层42b与第三带束帘布层42c之间。如上所述,第二带束帘布层42b比全冠带层48宽。第三带束帘布层42c也比全冠带层48宽。构成该轮胎2的带束层38的多个带束帘布层42包含具有比全冠带层48的宽度宽的宽度的2张带束帘布层42,利用具有该较宽的宽度的2张带束帘布层42夹住全

冠带层48。在该轮胎2中,由于更有效地抑制了全冠带层48所包含的冠带帘线52的张力变动,所以不容易在该全冠带层48的冠带帘线52产生断裂。该轮胎2的全冠带层48能够稳定地发挥形状变化的抑制功能。从该观点出发,在该轮胎2中,优选构成带束层38的多个带束帘布层42包含具有比全冠带层48的宽度宽的宽度的2张带束帘布层42,利用具有该较宽的宽度的2张带束帘布层42夹住全冠带层48。

91.在该轮胎2中,第一带束帘布层42a、第二带束帘布层42b以及第三带束帘布层42c具有比全冠带层48的宽度宽的宽度。在径向上,第一带束帘布层42a和第二带束帘布层42b位于全冠带层48的内侧,第三带束帘布层42c位于全冠带层48的外侧。一对边缘冠带层50分别在径向上位于第三带束帘布层42c的外侧。如上所述,边缘冠带层50在径向上位于全冠带层48的端部48e的外侧。边缘冠带层50在径向上隔着第三带束帘布层42c而与全冠带层48的端部48e重复。

92.在该轮胎2中,全冠带层48能够稳定地发挥形状变化的抑制功能,实现耐偏磨损性的提高。从该观点出发,在该轮胎2中,构成带束层38的多个带束帘布层42具有在径向上位于内侧的第一带束帘布层42a、位于该第一带束帘布层42a的外侧的第二带束帘布层42b以及位于该第二带束帘布层42b的外侧的第三带束帘布层42c,第一带束帘布层42a、第二带束帘布层42b以及第三带束帘布层42c具有比全冠带层48的宽度宽的宽度,在径向上,第一带束帘布层42a和第二带束帘布层42b位于全冠带层48的内侧,第三带束帘布层42c位于全冠带层48的外侧,在径向上,优选位于全冠带层48的外侧的边缘冠带层50隔着第三带束帘布层42c而与全冠带层48的端部48e重复。

93.从以上说明可知,根据本发明,能够得到可抑制由行驶引起的形状变化并且能够实现耐偏磨损性的提高的重载用充气轮胎2。本发明在具有65%以下的扁平比的公称的低扁平的重载用充气轮胎2中起到显著的效果。

94.【实施例】

95.以下,通过实施例等进一步详细说明本发明,但本发明并不仅限于该实施例。

96.[实施例1]

[0097]

得到具有图1-3所示的基本结构且具有下述的表1所示的规格的重载用充气轮胎(轮胎尺寸=355/50r22.5)。

[0098]

在实施例1中,在轴向上,全冠带层的端部配置在胎肩周向槽的外侧。这在表1的“全冠带层端部”一栏中由“y”表示。从全冠带层的端部到边缘冠带层的内端的轴向距离we为25mm。从胎肩周向槽到全冠带层的端部的轴向距离sf相对于胎肩陆部的轴向宽度ws的比率(sf/ws)为15%。在全冠带层的径向内侧设置有2张带束帘布层。这在表1的“带束帘布层数量”一栏中由“2”表示。

[0099]

[比较例1]

[0100]

使全冠带层的端部在轴向上配置在胎肩周向槽的内侧,并且不设置边缘冠带层,除此之外,与实施例1同样地得到比较例1的轮胎。在轴向上全冠带层的端部位于胎肩周向槽的内侧的情况在表1的“全冠带层端部”一栏中由“n”表示。

[0101]

[实施例2-4]

[0102]

使距离we和比率(sf/ws)如下述的表1所示,除此之外,与实施例1同样地得到实施例2-4的轮胎。

[0103]

[实施例5-8]

[0104]

使位于全冠带层的径向内侧的带束帘布层的张数以及距离we和比率(sf/ws)如下述的表2所示,除此之外,与实施例1同样地得到实施例5-8的轮胎。

[0105]

[轮廓变化]

[0106]

将试制轮胎组装于轮辋(11.75

×

22.5),填充空气并将轮胎的内压调整为正规内压。使该轮胎在转鼓试验机中以80km/h的速度行驶1000km,得到胎肩周向槽的内侧的表面线的轮廓。将该表面线的轮廓与行驶前的表面线的轮廓进行对比,确认行驶前后的轮廓的变化。其结果由按照下述评级的指数在下述的表1和表2中表示。数值越大,表示轮廓的变化越被抑制。在该行驶试验中,对轮胎赋予正规载荷。

[0107][0108]

[耐偏磨损性]

[0109]

将试制轮胎组装于轮辋(11.75

×

22.5),填充空气并将轮胎的内压调整为正规内压。将该轮胎安装于试验车辆(卡车头)的驱动轴。使该试验车辆牵引装载有货物的拖车,使该试验车辆在一般道路上行驶。在质量换算下轮胎的磨损率达到30%的时间点,计算试制轮胎的胎肩陆部的磨损量与中间陆部的磨损量之差。其结果由以比较例1为100的指数在下述的表1和表2中表示。数值越大,磨损量的差越小,表示耐偏磨损性优异。

[0110]

[耐jlb断裂性]

[0111]

通过造影(sialography)或x射线来检查进行了上述耐偏磨损性的评价的轮胎,确认内部损伤的有无。在确认了内部损伤的情况下,将轮胎解体,确认该内部损伤是否为全冠带层的冠带帘线的断裂。其结果按照下述评级在下述的表1和表2中表示。

[0112]

没有冠带帘线的断裂部位的情况

···········a[0113]

冠带帘线的断裂部位有1处的情况

·········b[0114]

冠带帘线的断裂部位有2处以上的情况

·····c[0115]

【表1】

[0116][0117]

【表2】

[0118][0119]

如表1和表2所示,在实施例中,抑制了冠带帘线的断裂的产生,并且抑制了由行驶引起的形状变化,实现了耐偏磨损性的提高。根据该评价结果,本发明的优越性明显。

[0120]

产业上的可利用性

[0121]

以上说明的用于抑制由行驶引起的形状变化并实现耐偏磨损性的提高的技术可应用于各种轮胎。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。