1.本技术涉及电子产品配件领域,具体涉及一种电连接器以及便携式电子设备保护壳。

背景技术:

2.随着科技的发展,手机、平板电脑等便携式电子设备已经成为人们生活必需品,而这些电子设备普遍耗电量很大,需要经常给电池充电以确保产品的正常使用。目前市场上出现了很多可以为电子设备充电的外挂部件,例如充电宝等外接移动电源,以及可以为电子设备实现无线充电的外挂保护壳等。这些外挂部件通常需要用到电连接器以连接电子设备,电连接器通常需要配备两个接头,其中一个接头用于插接电子设备,从而能够通过外挂部件自身携带的电池或者无线充电线圈为电子设备充电,另外一个接头用于插接市电插座等外部设备,从而能够通过市电插座为电子设备进行充电。然而,相关技术中的电连接器将两个接头上下排列设置,导致外挂部件的厚度变厚,影响使用。

技术实现要素:

3.本技术的目的在于提出一种电连接器以及便携式电子设备保护壳,以解决上述问题。本技术通过以下技术方案来实现上述目的。

4.第一方面,本技术实施例提供了一种电连接器,包括第一接头、第二接头、第一连接电路板、第二连接电路板和充电管理电路板,第一接头包括第一插接端,第二接头包括第二插接端,第二接头与第一接头沿轴线方向设置,且第二插接端与第一插接端相互背离;第一连接电路板电连接于第一接头和第二接头,第一接头经第一连接电路板与第二接头电连接,形成第一传输通路;第二连接电路板电连接于第一连接电路板;充电管理电路板电连接于第二连接电路板,第一接头经第一连接电路板、第二连接电路板、充电管理电路板与第二接头电连接,形成第二传输通路。

5.第二方面,本技术实施例提供了一种便携式电子设备保护壳,包括壳体以及第一方面所述的电连接器,电连接器设置于壳体。

6.相对于现有技术,本技术实施例提供的电连接器和便携式电子设备保护壳通过将第一接头和第二接头同轴设置,而非上下叠放,可以减少电连接器的厚度,从而减少用于装配电连接器的壳体的厚度,使得壳体的底部不产生凸起,提高外观一致性;另一方面,电连接器通过第一连接电路板建立第一接头和第二接头之间的第一传输通路,通过第一连接电路板、第二连接电路板和充电管理电路板建立第二接头和第二接头之间的第二传输通路,在保证电连接器兼容充电和数据传输的前提下,有效简化了电连接器的结构。

附图说明

7.为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于

本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

8.图1是相关技术提供的无线充电保护壳的结构示意图。

9.图2是相关技术提供的无线充电连接器的结构示意图。

10.图3是本技术实施例提供的电连接器的结构示意图。

11.图4是本技术实施例提供的电连接器的模块示意图。

12.图5是本技术实施例提供的电连接器的引脚连接示意图。

13.图6是本技术实施例提供的电连接器的另一结构示意图。

14.图7是本技术实施例提供的电连接器的连接座的结构示意图。

15.图8是本技术实施例提供的电连接器的支架的结构示意图。

16.图9是本技术实施例提供的便携式电子设备保护壳的结构示意图。

17.图10是本技术实施例提供的便携式电子设备保护壳的另一结构示意图。

18.图11是本技术实施例提供的便携式电子设备保护壳的爆炸示意图。

具体实施方式

19.下面详细描述本技术的实施方式,所述实施方式的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施方式是示例性的,仅用于解释本技术,而不能理解为对本技术的限制。

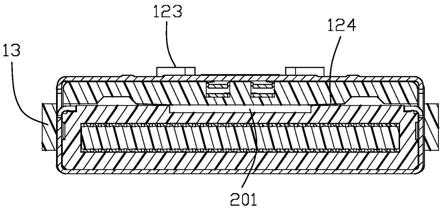

20.目前,很多电子设备不具备无线充电功能,但可以通过外挂部件实现无线充电。如图1和图2所示,相关技术提供了一种无线充电保护壳100,包括保护壳110、无线充电连接器120和感应线圈(未示出),无线充电连接器120和感应线圈装配在保护壳110上,使得无线充电保护壳100能够通过电磁感应原理接收来自无线充电底座的电量。

21.无线充电连接器120通常包括公插头121、母插座122、pcb(printed circuit board,印制电路板)板123,公插头fpc(flexible printed circuit,柔性电路板)124和母插座fpc125,公插头fpc124电连接于公插头121和pcb板123,母插座fpc125电连接于母插座122和pcb板123。

22.公插头121用于插接待充电的电子设备,母插座122用于通过数据线连接外部设备,例如市电插座、手机、电脑等。pcb板123用于连接感应线圈,感应线圈用于接收无线充电底座的电量,再通过pcb板123将电流进行处理,最后通过公插头121传输给电子设备。当用户身边没有无线充电底座时,由于电子设备本身的插座被公插头121插入占用,因此无线充电连接器120配置有母插座122,母插座122可以通过数据线连接充电宝、市电插座等外部电源,pcb板123还可以处理来自外部电源的电流,最后通过公插头110输入电子设备。母插座122也可以通过数据线连接计算机等外部设备,以进行数据传输。

23.然而,相关技术中的无线充电连接器120将公插头121和母插座122上下重叠安装在保护壳110,造成保护壳110的底部凸起,影响产品的外观一致性,且厚度较厚,影响用户使用。另一方面,公插头121和母插座122各通过一个fpc与pcb板123建立电连接,经由母插座122输入的所有信息数据和电流都需要由母插座fpc125传输至pcb板123,再由公插头fpc124传输至公插头121,进而传输至与公插头121插接的电子设备中,走线距离长,且需要两个fpc,物料多,装配复杂。

24.为了解决上述的问题,发明人经过研究,提出了本技术实施例中的电连接器以及便携式电子设备保护壳。

25.为了使本技术领域的人员更好地理解本技术方案,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。

26.图3是本技术实施例提供的电连接器的结构示意图,如图3所示,电连接器200包括第一接头210、第二接头220、第一连接电路板230、第二连接电路板240和充电管理电路板250。

27.第一接头210和第二接头220的类型可以有多种,例如usb(universal serial bus,通用串行总线)接口、hdmi(high definition multimedia interface,高清多媒体接口)接口,以及vga(video graphics array,视频图像阵列)接口等等,第一接头210和第二接头220的接口类型可以相同也可以不相同。

28.usb接口可用于计算机、手机、平板电脑等电子设备中,usb接口的类型可以包括micro usb接口、type-c接口和lighting接口等等。

29.本实施例中,第一接头210和第二接头220均为type-c接口,type-c接口是一种接口轻薄小巧的新型usb接口,具有较好的实用性,能够较好的满足用户的日常使用需求。第一接头210可以为type-c插头,适用于与手机、平板电脑等电子设备中配备的type-c插座插接。第二接头220为type-c插座,可用于插接数据线,进而通过数据线连接市电插座、计算机等外部设备。当然,本领域技术人员可以根据电连接器200的应用场景选择第一接头210和第二接头220的接口类型。

30.第一接头210包括第一插接端211,第二接头220包括第二插接端221,第二接头220与第一接头210沿轴线方向a设置,且第二插接端221和第一插接端211相互背离。第一接头210和第二接头220同轴设置,而非上下叠放设置,可以减少电连接器200的厚度,当电连接器200应用于便携式电子设备保护壳时,可以使得便携式电子设备保护壳的底部相对于保护壳的表面不产生凸起,使得便携式电子设备的外观面315(详见图10)平坦,提高外观一致性。另外,第一插接端211和第二插接端221相互背离,可以确保电连接器200具有足够的空间同时插接两个外部设备。

31.在一些实施方式中,第一接头210的轴线和第二接头220的轴线可以共线,以最大程度的减少电连接器200的厚度。当然,在一些实施方式中,第一接头210的轴线和第二接头220的轴线可以呈一定角度或者相互错开一定距离,允许一定的公差。可以理解的是,第一接头210和第二接头220同轴设置只是为了更清楚地描述本技术的方案,第一接头210和第二接头220的轴线可以呈一定角度或者相互错开一定距离。

32.例如,当第一接头210和第二接头220垂直于轴线方向a的截面大小不一致时,第一接头210的轴线和第二接头220的轴线可以相互错开一定距离,只要保证第一接头210和第二接头220沿轴线方向a的正投影全部重合即可。作为一种示例,当第一接头210垂直于轴线方向a的截面大小大于第二接头220垂直于轴线方向a的截面大小时,只要保证第二接头220沿轴线方向a的正投影全部落在第一接头210即可。

33.图4是本技术实施例提供的电连接器的模块示意图,如图3和图4所示,本实施例

中,第一连接电路板230电连接于第一接头210和第二接头220,第一接头210经第一连接电路板230与第二接头220电性连接,形成电连接器200的第一传输通路291。第二连接电路板240电连接于第一连接电路板230,充电管理电路板250电连接于第二连接电路板240,第一接头210经第一连接电路板230、第二连接电路板240、充电管理电路板250与第二接头220电性连接,形成电连接器200的第二传输通路292。

34.电连接器200通过第一传输通路291和第二传输通路292兼容充电和数据传输,第一传输通路291可用于数据传输,例如由第二接头220进入的信息数据可以经第一连接电路板230传输至第二接头220,再进入与第二接头220插接的电子设备。第二传输通路292可用于充电过程中的电流传输,例如由第二接头220进入的电流经第一连接电路板230和第二连接电路板240后传输至充电管理电路板250,然后由第二连接电路板240传输至第二接头220,再进入与第二接头220插接的电子设备。

35.相比于无线充电连接器120(详见图2)需要两个fpc,电连接器200仅需要一个第二连接电路板240连接在第一连接电路板230和充电管理电路板250之间,有效简化了电连接器200的结构,降低成本。同时,第一接头210和第二接头220可经第一连接电路板230直接进行数据传输,数据信息无需经过第二连接电路板240和充电管理电路板250,走线距离大大缩短。

36.充电管理电路板250可以是系统级芯片(system-on-a-chip,简称“soc”),充电管理电路板250可以包括充电管理模块,用于检测电压电流的大小,并控制电压电流大小,使得电连接器200传输的电流可以经充电管理电路板250处理后再传输至与第一接头210插接的电子设备,以实现过流保护、短路保护、欠压保护等功能。

37.作为一种示例,电连接器200可以应用于便携式电子设备保护壳300(详见图8)中,便携式电子设备保护壳300可以为无线充电式保护壳,便携式电子设备保护壳300包括无线充电线圈320(详见图8),充电管理电路板250用于与无线充电线圈320电连接。无线充电时,无线充电线圈320通过磁感应原理接收来自无线充电底座的电量,充电管理电路板250将电流进行处理后经第二连接电路板240传输至第一接头210,再传输至与第一接头210插接的电子设备内,即可对电子设备进行无线充电。当用户身边没有无线充电底座时,可以将第二接头220通过数据线连接至市电插座、充电宝等外部电源,电流经第二连接电路板240传输至充电管理电路板250,充电管理电路板250将电流进行处理后经第二连接电路板240传输至第一接头210,再传输至电子设备内,即可对电子设备进行有线充电。数据传输时,可以将第二接头220通过数据线连接至计算机等外部设备,计算机通过第一接头210、第一连接电路板230和第二接头220之间建立的第一传输通路291与电子设备进行数据传输。本实施例提供的电连接器200兼具无线充电、有线充电和数据传输功能,满足电子设备的日常使用需求,使得便携式电子设备保护壳300可以始终佩戴在电子设备上,无需反复拆卸,方便使用。

38.便携式电子设备保护壳300也可以为锂电池充电式保护壳,便携式电子设备保护壳300还包括锂电池,充电管理电路板250用于与锂电池电连接。当通过便携式电子设备保护壳300自身携带的锂电池为电子设备充电时,充电管理电路板250将锂电池的电流进行处理后传输至第一接头210,再传输至电子设备内,即可对电子设备进行充电。当便携式电子设备保护壳300自身携带的锂电池电量耗尽时,同样可以将第二接头220通过数据线连接至市电插座、充电宝等外部电源,以对电子设备进行充电。

39.在一些实施方式中,电连接器200也可以直接应用于移动终端、平板电脑、计算机等电子设备中,第一接头210可以作为内部接头,用于与设备主板进行电连接,第二接头220可以作为外部接头,用于与其他外部设备进行电连接,充电管理电路板250可以与电子设备内的锂电池或者无线充电线圈320等元件进行电连接,具体的充电和数据传输过程可以参考上述实施例的记载,在此不再赘述。

40.图5是本技术实施例提供的电连接器的引脚连接示意图,如图3、图4和图5所示,第一接头210还包括第一引脚组212和第二引脚组213,第一引脚组212和第二引脚组213用于将第一接头210的内部电路引出以与第一连接电路板230电连接;第二接头220包括第三引脚组222和第四引脚组223,第三引脚组222和第四引脚组223用于将第二接头220的内部电路引出以与第一连接电路板230电连接。

41.第一引脚组212经第一连接电路板230和第三引脚组222电性连接,以建立第一传输通路291。第二引脚组213经第一连接电路板230、第二连接电路板240、充电管理电路板250与第四引脚组223电性连接,以建立第二传输通路292。

42.本实施例中,第一引脚组212和第三引脚组222是同类引脚,例如第一引脚组212和第三引脚组222均包括数据传输引脚;第二引脚组213和第四引脚组223是同类引脚,例如第二引脚组213和第四引脚组223均包括充电传输引脚。

43.作为一种示例,第一接头210为type-c插头,第一接头210包括16只(pin)接线引脚,其中4只gnd引脚(包括2只gnd-1引脚、2只gnd-2引脚),4只vbus引脚(包括2只vbus1-1引脚、2只vbus1-2引脚),2只cc引脚(包括1只cc1-1引脚、1只cc2-1引脚),2只sub引脚(包括1只sub1引脚、1只sub2引脚),4只d引脚(包括2只d 引脚、2只d-引脚)。

44.第一引脚组212可以包括2只sub引脚(包括1只sub1引脚、1只sub2引脚)和4只d引脚(包括2只d 引脚、2只d-引脚),4只d引脚是数据传输引脚,2只sub引脚是辅助信号传输引脚,如传输音频信号。

45.第二引脚组213可以包括4支gnd引脚(包括2只gnd-1引脚、2只gnd-2引脚)、4只vbus引脚(包括2只vbus1-1引脚、2只vbus1-2引脚)和2只cc引脚(包括1只cc1-1引脚、1只cc2-1引脚),4支gnd引脚是接地引脚,4只vbus引脚是充电引脚,2只cc引脚是充电控制引脚,用于检测正反插。

46.第二接头220为type-c母座,第二接头220包括16只(pin)引脚,其中4只gnd引脚(包括2只gnd-1引脚、2只gnd-2引脚),4只vbus引脚(包括2只vbus2-1引脚、2只vbus2-2引脚),2只cc引脚(包括1只cc1-2引脚、1只cc2-2引脚),2只sub引脚(包括1只sub1引脚、1只sub2引脚),4只d引脚(包括2只d 引脚、2只d-引脚)。

47.第三引脚组222可以包括2只sub引脚(包括1只sub1引脚、1只sub2引脚)和4只d引脚(包括2只d 引脚、2只d-引脚),4只d引脚是数据传输引脚,2只sub引脚是辅助信号传输引脚,如传输音频信号。

48.第四引脚组223可以包括4支gnd引脚(包括2只gnd-1引脚、2只gnd-2引脚)、4只vbus引脚(包括2只vbus2-1引脚、2只vbus2-2引脚)和2只cc引脚(包括1只cc1-2引脚、1只cc2-2引脚)。4支gnd引脚是接地引脚,4只vbus引脚是充电引脚,2只cc引脚是充电控制引脚,用于检测正反插。

49.由此,第一引脚组212和第三引脚组222经第一连接电路板230电连接,可建立用于

传输信息数据的第一传输通路291。第二引脚组213和第四引脚组223经第一连接电路板230、第二连接电路板240和充电管理电路板250电连接,可建立用于传输电流的第二传输通路292。

50.在一些实施方式中,第一接头210和第二接头220为具有24只(pin)接线引脚的type-c接头,相比于16pin的type-c接头,24pin的type-c接头多出了4只tx引脚和4只rx引脚,4只tx引脚和4只rx引脚均为高速数据传输引脚,第一接头210的4只tx引脚和4只rx引脚可以经第一连接电路板230直接与第二接头220的4只tx引脚和4只rx引脚对应连接,即第一接头210的4只tx引脚和4只rx引脚可以划分到第一引脚组212,第二接头220的4只tx引脚和4只rx引脚可以划分到第三引脚组222。

51.电连接器200将第一接头210的接线引脚划分为第一引脚组212和第二引脚组213,将第二接头220的接线引脚划分为第三引脚组222和第四引脚组223,并将第一引脚组212与同类型的第三引脚组222电连接,将第二引脚组213与同类型的第四引脚组223电连接,即可在第一接头210和第二接头220之间建立两个传输通路,兼容充电和数据传输,无需采用额外的连接线,结构设计巧妙实用。

52.本实施例中,数据信号无需进行处理,只需在第一接头210和第二接头220之间进行传输即可,而电流需要进行电压和电流大小的管理,以适配于与第一接头210插接的电子设备。由此,通过第一连接电路板230直接在在第一接头210和第二接头220之间传输数据信号,缩短数据信号走线距离的同时,不会影响数据信号的正常传输。而通过第一连接电路板230、第二连接电路板240和充电管理电路板250在第一接头210和第二接头220之间传输电流,可以通过充电管理电路板250进行电压和电流大小的管理。

53.图6是本技术实施例提供的电连接器的另一结构示意图,请一并参阅图3、图5和图6所示,第一接头210沿轴线方向a的相对两侧分别设有第一插接端211和第一引脚端214,第一引脚组212和第二引脚组213均位于第一引脚端214,第一引脚组212和第二引脚组213可以围绕第一接头210的周向排列设置。

54.第二接头220沿轴线方向a的相对两侧分别设有第二插接端221和第二引脚端224,第三引脚组222和第四引脚组223均位于第二引脚端224,第三引脚组222和第四引脚组223可以围绕第一接头210的周向排列设置。

55.本实施例中,第一连接电路板230大致为矩形板,第一连接电路板230包括相互背离的第一表面231和第二表面232,第一表面231和第二表面232可以与轴线方向a相互垂直。第一接头210固定连接于第一表面231,第二接头220固定连接于第二表面232。在一些实施方式中,第一接头210可以将第一引脚组212和第二引脚组213直接焊接于第一表面231的焊盘上,或者插入焊盘导通孔后再焊锡。第二接头220同样可以将第三引脚组222和第四引脚组223直接焊接于第二表面232的焊盘上,或者插入焊盘导通孔后再焊锡。

56.第一连接电路板230一方面可用于电连接第一接头210和第二接头220,另一方面还用作支撑板,将第一接头210和第二接头220固定连接形成一体结构,方便产品的组装。另外,第一连接电路板230通过第一表面231和第二表面232分别固定连接第一接头210和第二接头220,增大了第一连接电路板230与第一接头210和第二接头220之间的接触面积,可以保证连接强度,提高结构稳定性。

57.第一接头210的正投影可以落在第一表面231的范围内,第二接头220的正投影可

以落在第二表面232的范围内,使得第一连接电路板230与第一接头210和第二接头220的接触面积达到最大值。

58.本实施例中,电连接器200还包括连接引脚组260,连接引脚组260的一端经第一连接电路板230电连接于第二引脚组213和第四引脚组223,连接引脚组260的另一端电连接于第二连接电路板240。连接引脚组260用于将第一连接电路板230的内部线路引出以与第二连接电路板240电连接,同时连接引脚组260实现了第一连接电路板230和第二连接电路板240之间的物理连接,无需采取额外的固定措施。

59.连接引脚组260包括多个连接引脚,每个连接引脚可以包括呈角度连接的第一引脚部261和第二引脚部262,第一引脚部261连接于第一连接电路板230,第二引脚部262连接于第二连接电路板240。第一引脚部261和第二引脚部262之间可以相互垂直,使得第二连接电路板240可以沿轴线方向a延伸设置,从而减少电连接器200的整体厚度。

60.在一些实施方式中,第一引脚部261可以直接焊接于第一表面231或者第二表面232的焊盘上,第二引脚部262可以直接焊接于第二连接电路板240的焊盘上。本实施例中,第一引脚部261焊接于第一表面231的焊盘上。

61.作为一种示例,当第一接头210和第二接头220为具有16只(pin)接线引脚的type-c接头,连接引脚组260包括10只(pin)连接引脚,其中包括2只gnd引脚(包括1只gnd-1引脚、1只gnd-2引脚),4只vbus引脚(包括1只vbus2-1引脚、1只vbus1-1引脚、1只vbus1-2引脚、1只vbus2-2引脚),4只cc引脚(包括1只cc1-1引脚、1只1-2引脚、1只2-2引脚、1只2-1引脚),这10只连接引脚分别与第一接头210和第二接头220中的同名引脚电连接,以建立第一连接电路板230和第二连接电路板240之间的电连接,从而建立第二传输通路292(详见图4)。

62.本实施例中,第二连接电路板240可以为柔性电路板(flexible printed circuit,简称“fpc”),使得第二连接电路板240可以根据电连接器200的空间布局要求任意弯曲折叠,便于组装。同时,柔性电路板体积小,可大大缩小电连接器200的体积和重量。

63.图7是本技术实施例提供的电连接器的连接座的结构示意图,如图3和图7所示,电连接器200还可以包括连接座270,连接座270设有安装腔271,安装腔271具有连通外界的第一开口2711和第二开口2712,第一开口2711和第二开口2712可以沿轴线方向a相对设置。第一接头210、第二接头220和第一连接电路板230均部分收容于安装腔271内,可以保护第一接头210、第二接头220和第一连接电路板230之间的连接位置不被破坏,提高结构稳定性。

64.第一插接端211显露于第一开口2711,第二插接端221显露于第二开口2712,以方便插接使用第一接头210和第二接头220。

65.本实施例中,第二接头220垂直于轴线方向a的截面大小大于或者等于第一接头210垂直于轴线方向a的截面大小,安装腔271可以与第二接头220的外形大小相互适配,使得连接座270和第二接头220之间可以紧配,以将第二接头220固定连接于连接座270,无需借助螺丝等连接件,避免占用额外的空间。而第一接头210通过与第一连接电路板230的固定连接,也可以与连接座270保持相对位置不发生变化。

66.在一些实施例中,第二接头220垂直于轴线方向a的截面大小小于或者等于第一接头210垂直于轴线方向a的截面大小,安装腔271可以与第一接头210的外形大小相互适配,使得连接座270和第一接头210之间可以紧配,以将第一接头210固定连接于连接座270。

67.安装腔271还具有连通外界的第三开口2713,第一连接电路板230贯穿第三开口

2713并凸出至连接座270外,以与第二连接电路板240电连接。第三开口2713与第一连接电路板230的外形大小相互适配,以使连接座270和第一连接电路板230之间可以紧配,提高电连接器200的结构稳定性。

68.连接座270可以包括连接壳272、第一连接板273和第二连接板274,连接壳272设有安装腔271,安装腔271沿轴线方向a贯通连接壳272形成第一开口2711和第二开口2712,并沿垂直于轴线方向a贯通连接壳272形成第三开口2713。第一连接板273和第二连接板274连接于连接壳272的相背两侧,第一连接板273设有第一支架连接孔2731,第二连接板274设有第二支架连接孔2741。

69.图8是本技术实施例提供的电连接器的支架的结构示意图,结合图3、图7和图8所示,电连接器200还可以包括支架280,支架280可拆卸地连接于连接座270。当电连接器200应用于便携式电子设备保护壳300(详见图9)时,电连接器200可以通过支架280连接于壳体310(详见图9)。

70.支架280可以包括两个间隔设置的支架部281以及连接于两个支架部281之间的支架连接板282,两个支架部281和支架连接板282可以一体成型。

71.支架部281可以包括垂直连接的第一支架板283和第二支架板284。支架连接板282大致为矩形板,支架连接板282的长度方向两端分别连接于两个第二支架板284。第一支架板283用于与壳体310(详见图9)连接,第二支架板284用于与连接座270连接。

72.在一些实施方式中,第一支架板283设有壳体连接孔285,壳体连接孔285用于穿设螺钉以连接支架280和壳体310。第二支架板284设有连接座连接孔286,两个第二支架板284上的连接座连接孔286分别对应第一支架连接孔2731和第二支架连接孔2741,以通过螺钉连接的方式连接支架280和连接座270。

73.示例性的,第一接头210、第二接头220、第一连接电路板230和连接座270之间的组装过程可以为:首先,将第一连接电路板230经第三开口2713插入于安装腔271内,然后将第一接头210经第一开口2711插入于安装腔271内,并将第一接头210焊接于第一连接电路板230的焊盘上,随后将第二接头220经第二开口2712插入于安装腔271内,并将第二接头220焊接于第一连接电路板230的焊盘上。此时,第一接头210、第二接头220、第一连接电路板230和连接座270即可连接形成一个整体结构。

74.图9是本技术实施例提供的便携式电子设备保护壳的结构示意图,如图3和图9所示,便携式电子设备保护壳300包括壳体310以及电连接器200,电连接器200设置于壳体310。

75.便携式电子设备保护壳300可以应用于手机、平板电脑、便携式游戏设备、便携式互联网设备等电子产品中,为其提供必要的防护性。

76.本技术实施例提供的便携式电子设备保护壳300包括电连接器200,由于第一接头210和第二接头220同轴设置,而非上下叠放,可以减少壳体310的厚度,使得壳体310的底部相对于壳体310的表面不产生凸起(详见图10),提高外观一致性。

77.图10是本技术实施例提供的便携式电子设备保护壳的另一结构示意图,结合图3、图9和图10所示,壳体310具有外观面315,壳体310还设置有放置槽311以及与放置槽311连通的插孔312、扬声器孔313和麦克风孔314,放置槽311位于壳体310背离外观面315的一侧。

78.放置槽311用于放置电子设备,以将壳体310包覆在电子设备的外表面。插孔312可

以与第二接头220的位置相对应,第二接头220显露于插孔312,外部设备可以经插孔312插接于第二接头220,插孔312可以设置于壳体310一端的中央位置。

79.扬声器孔313和麦克风孔314可以与放置槽311内的电子设备的扬声器孔和麦克风孔的位置相对应,插孔312、扬声器孔313和麦克风孔314可以基本位于同一直线上,使得外观面315平坦,即壳体310的厚度可以处处相等,提高便携式电子设备保护壳300的外观一致性。相对于相关技术中的无线充电保护壳100(详见图1),壳体310的外观面315平坦,不产生凸起,壳体310的厚度明显减薄,大大提高了便携式电子设备保护壳300的便携性。

80.图11是本技术实施例提供的便携式电子设备保护壳的爆炸示意图,结合图3和图10所示,便携式电子设备保护壳300还包括热熔螺母330,热熔螺母330设置于壳体310并位于放置槽311内。热熔螺母330的数量可以有两个,两个热熔螺母330分别与两个壳体连接孔285(详见图8)的位置相对应。组装电连接器200和壳体310时,将热熔螺母330埋入或者压入加热后的壳体连接孔285,实现过盈配合,即可将电连接器200固定连接于壳体310,且定位效果佳,不易歪斜。

81.便携式电子设备保护壳300可以是无线充电式保护壳,便携式电子设备保护壳300还包括无线充电线圈320,无线充电线圈320电连接于充电管理电路板250,第一接头210、第二接头220、充电管理电路板250和无线充电线圈320可以沿轴线方向a依次设置于壳体310,以最大程度减小壳体310的厚度。

82.无线充电线圈320用于与无线充电底座的无线发射线圈相互配合实现电子设备的无线充电。实际操作时,只需将电子设备放置于放置槽311,并将第一接头210插接于电子设备的usb插座,然后将便携式电子设备保护壳300放置在无线充电底座上,并将无线充电线圈320与无线充电底座的无线发射线圈相对应。当无线充电底座接通电源后,通过电磁感应原理在无线充电线圈320产生一定的电流,从而能够通过电连接器200传输到电子设备中,电连接器200的电流传输过程可以参考上述实施例的相关记载,在此不再赘述。通过本技术实施例提供的便携式电子设备保护壳300,即使电子设备没有设置线圈也可以实现无线充电,提升了电子设备的实用性。

83.在一些实施方式中,壳体310可以设置有多个无线充电线圈320,可以与包括多个无线发射线圈的无线充电底座配合,从而实现多线圈充电,可以有效提升无线充电的充电效率。其中,多个无线充电线圈320之间可以并联连接。

84.在一些实施例中,便携式电子设备保护壳300也可以是锂电池充电式保护壳,便携式电子设备保护壳300还包括锂电池,锂电池电连接于充电管理电路板250,第一接头210、第二接头220、充电管理电路板250和锂电池可以沿轴线方向a依次设置于壳体310。电连接器200用于将锂电池的能量传输至电子设备,实现电子设备的便携式充电。电连接器200的电流传输过程可以参考上述实施例的相关记载,在此不再赘述。

85.关于电连接器200的详细结构特征请参阅上述实施例的相关描述。由于便携式电子设备保护壳300包括上述实施例中的电连接器200,因而具有电连接器200所具有的一切有益效果,在此不再赘述。

86.以上所述实施例仅表达了本技术的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本技术专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本技术构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本技术的保

护范围。因此,本技术专利的保护范围应以所附权利要求为准。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。