1.本实用新型属于油墨印刷领域,具体地涉及一种油墨缓冲装置。

背景技术:

2.目前公司所有牌号产品主色墨都是大面积,由于过程油墨消耗较大,所以采用大墨桶进行供墨,每个班次都要多次对油墨进行补充,补充油墨时,由于凹印实际印刷过程中油墨要求的粘度较低,所以在补充新墨前,需要在新墨中加入大量的溶剂进行稀释调整到一定粘度后再加入到墨桶中,但是由于新旧墨的油墨固含量(树脂、颜料在油墨中所占的比例)不同,粘度和色相有一定的差异,若短时间内难以充分融合,油墨被墨泵转移给印版后,导致快速吸入油墨的流平不好,花版,色差等现象,从而产生大量废品,严重影响了成品率。

3.现有技术在墨桶加装缓冲挡板以及在加墨口加装网格面板,缓冲挡板主要对油墨进行导流作用,通过墨桶中央的高度差对油墨进行缓冲;网格面板主要对加入的新墨进行缓冲流速。该项技术存在导流面积较小且网格面板只有一面的缺点,挡板的高度比墨桶内实际油墨的高度较低,存在部分油墨无法通过导流缓冲的风险,并且现有技术只在加墨斗下安装一个缓冲罩,且只有一面有设计缓冲网格,虽对新加入的油墨有一定的缓冲效果,但缓冲面积过小,并不能延长油墨的供墨墨路,所以导致新旧墨的融合不够充分。

技术实现要素:

4.本实用新型旨在提供一种油墨缓冲装置,以解决上述问题。为此,本实用新型采用的具体技术方案如下:

5.一种油墨缓冲装置,其可包括内圈缓冲挡板和外圈缓冲挡板,其中,所述外圈缓冲挡板具有一轴向开口,所述内圈缓冲挡板设有面向所述轴向开口的轴向弧形凹槽,所述轴向开口与所述轴向凹槽形成油墨进口,所述内圈缓冲挡板具有蜂窝网格部分,所述蜂窝网格部分与所述轴向弧形凹槽径向相对,使得油墨从所述油墨进口向两边流动并经由所述蜂窝网格部分进入所述内圈缓冲挡板内。

6.进一步地,所述内圈缓冲挡板与所述外圈缓冲挡板之间设有多个固定筋条。

7.进一步地,所述内圈缓冲挡板与所述外圈缓冲挡板之间的距离为2至5厘米。

8.进一步地,所述蜂窝网格部分的大小为所述内圈缓冲挡板的1/4。

9.进一步地,所述外圈缓冲挡板的底部高于所述内圈缓冲挡板的底部。

10.进一步地,所述轴向凹槽对应的圆心角小于所述轴向开口的对应的圆心角。

11.进一步地,所述轴向开口的对应的圆心角为65度,以及所述轴向凹槽对应的圆心角大小为60度。

12.进一步地,所述内圈缓冲挡板和所述外圈缓冲挡板均由不锈钢板制成。

13.本实用新型采用上述技术方案,具有的有益效果是:能够实现新墨与旧墨充分融合而不影响墨泵的吸墨效率,大大减少了由于新旧墨的色相问题造成印品色差的废品,填补了凹印行业关于加墨时的油墨色相控制(非集中供墨)的行业空白。

附图说明

14.为进一步说明各实施例,本实用新型提供有附图。这些附图为本实用新型揭露内容的一部分,其主要用以说明实施例,并可配合说明书的相关描述来解释实施例的运作原理。配合参考这些内容,本领域普通技术人员应能理解其他可能的实施方式以及本实用新型的优点。图中的组件并未按比例绘制,而类似的组件符号通常用来表示类似的组件。

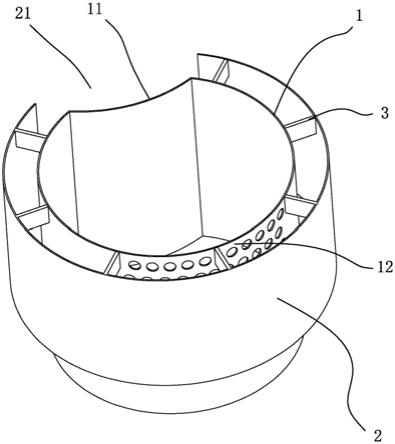

15.图1是本实用新型的油墨缓冲装置的立体图;

16.图2是图1所示的油墨缓冲装置的俯视图;

17.图3是图1所示的油墨缓冲装置的正视图。

具体实施方式

18.现结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。

19.如图1

‑

3所示,一种油墨缓冲装置可包括内圈缓冲挡板1和外圈缓冲挡板2,内圈缓冲挡板1与外圈缓冲挡板2之间设有(例如,焊接)多个固定筋条3,以提高缓冲装置的强度和方便其固定安装在油墨盒中。其中,外圈缓冲挡板2具有一轴向开口21,内圈缓冲挡板1设有面向轴向开口21的轴向弧形凹槽11,轴向开口21与轴向弧形凹槽11形成油墨进口(加墨口)。内圈缓冲挡板1具有蜂窝网格部分12,所述蜂窝网格部分12与所述轴向弧形凹槽11径向相对,使得油墨从所述油墨进口向两边流动并经由蜂窝网格部分12进入内圈缓冲挡板1内,如图2的箭头方向所示。外圈缓冲挡板2可以对新加入的油墨进行第一轮的缓冲,降低新加入油墨的冲击力,同时引导油墨进入缓冲装置的内圈缓冲挡板1。内圈缓冲挡板1的蜂窝网格部分12的通孔大小一致,分布均匀,能够很好地起到对油墨进行缓冲分割作用,通过内圈缓冲挡板1能够加长供墨墨路,给新旧墨的充分融合创造条件。同时由于蜂窝网格的结构设计,将新旧墨的流速尽可能均匀,油墨中的树脂和色浆能够充分融合,实现新旧墨的色相融合而非分层,大大减少了由于新旧墨的色相问题造成印品色差的废品,填补了凹印行业关于加墨时的油墨色相控制(非集中供墨)的行业空白。

20.缓冲装置的尺寸根据墨桶大小设置。内圈缓冲挡板1与外圈缓冲挡板2之间的距离一般在2至5厘米之间。外圈缓冲挡板2的底部高于内圈缓冲挡板1的底部,以方便安装。轴向凹槽11对应的圆心角一般小于轴向开口21的对应的圆心角。在一个具体实施例中,内圈缓冲挡板1和外圈缓冲挡板2的直径分别为35厘米和44厘米,高度(轴向长度)分别为30厘米和20厘米;外圈缓冲挡板2的轴向开口21对应的圆心角大小为65度;轴向凹槽11对应的圆心角大小为60度,其半径为200厘米;蜂窝网格部分12的大小为内圈缓冲挡板1的1/4,即蜂窝网格部分12对应的圆心角为90度。

21.优选地,内圈缓冲挡板1和外圈缓冲挡板2均由不锈钢板制成,以防止其生锈影响油墨。

22.本油墨缓冲装置经过多次试验以及同行专家考究验证后,证实其合理有效,通过油墨缓冲装置可以控制油墨的流速,给加入的新墨和墨桶内已有的油墨融合创造了充足的时间,突破了非集中供墨的凹印行业中加墨时造成印品墨色浓淡不一的难关。

23.尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本实用新型,但所属领域的技术人员应该明白,在不脱离所附权利要求书所限定的本实用新型的精神和范围内,在形式上和细节上可以对本实用新型做出各种变化,均为本实用新型的保护范围。

技术特征:

1.一种油墨缓冲装置,其特征在于,包括内圈缓冲挡板和外圈缓冲挡板,其中,所述外圈缓冲挡板具有一轴向开口,所述内圈缓冲挡板设有面向所述轴向开口的轴向弧形凹槽,所述轴向开口与所述轴向弧形凹槽形成油墨进口,所述内圈缓冲挡板具有蜂窝网格部分,所述蜂窝网格部分与所述轴向弧形凹槽径向相对,使得油墨从所述油墨进口向两边流动并经由所述蜂窝网格部分进入所述内圈缓冲挡板内。2.如权利要求1所述的油墨缓冲装置,其特征在于,所述内圈缓冲挡板与所述外圈缓冲挡板之间设有多个固定筋条。3.如权利要求1所述的油墨缓冲装置,其特征在于,所述内圈缓冲挡板与所述外圈缓冲挡板之间的距离为2至5厘米。4.如权利要求1所述的油墨缓冲装置,其特征在于,所述蜂窝网格部分的大小为所述内圈缓冲挡板的1/4。5.如权利要求1所述的油墨缓冲装置,其特征在于,所述外圈缓冲挡板的底部高于所述内圈缓冲挡板的底部。6.如权利要求1所述的油墨缓冲装置,其特征在于,所述轴向凹槽对应的圆心角小于所述轴向开口的对应的圆心角。7.如权利要求6所述的油墨缓冲装置,其特征在于,所述轴向开口的对应的圆心角为65度,以及所述轴向凹槽对应的圆心角大小为60度。8.如权利要求1所述的油墨缓冲装置,其特征在于,所述内圈缓冲挡板和所述外圈缓冲挡板均由不锈钢板制成。

技术总结

本实用新型涉及一种油墨缓冲装置,其可包括内圈缓冲挡板和外圈缓冲挡板,其中,所述外圈缓冲挡板具有一轴向开口,所述内圈缓冲挡板设有面向所述轴向开口的轴向弧形凹槽,所述轴向开口与所述轴向凹槽形成油墨进口,所述内圈缓冲挡板具有蜂窝网格部分,所述蜂窝网格部分与所述轴向弧形凹槽径向相对,使得油墨从所述油墨进口向两边流动并经由所述蜂窝网格部分进入所述内圈缓冲挡板内。本实用新型能够实现新墨与旧墨充分融合而不影响墨泵的吸墨效率,大大减少了由于新旧墨的色相问题造成印品色差的废品,填补了凹印行业关于加墨时的油墨色相控制(非集中供墨)的行业空白。相控制(非集中供墨)的行业空白。相控制(非集中供墨)的行业空白。

技术研发人员:卓孝共 徐雷尚 黄庆绍 阙子雄

受保护的技术使用者:福建鑫叶投资管理集团有限公司

技术研发日:2021.03.01

技术公布日:2021/12/14

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。