1.本发明涉及油田开发技术领域,特别是涉及到一种基于油水井压力耦合分析的低效水循环矿场识别方法。

背景技术:

2.胜利油田陆上整装油藏动用储量12.9亿吨,采出程度37.6%,综合含水95.6%,已经进入特高含水后期深度开发阶段,油田耗水比急剧升高,开发完全成本大幅上升,开发难度不断增大。在储层非均质性以及长期高强度注水开发的共同作用下,油藏中局部井区在纵向局部小层、平面局部方向上的渗流能力明显增强,油水井之间发生高速窜流,形成以注水-产液快速循环为主要特征的低效水循环,造成油藏开发效益变差,严重影响水驱开发效果。

3.低效水循环对油田开发最直接的影响是导致油井特高含水生产,产油量下降。由于胜利油田陆上整装油藏都属于多层砂岩油藏,油井生产和水井注水在纵向上包含多个小层,平面上具有多个注采对应方向。在局部小层、局部方向形成低效水循环的情况下,就可导致油井特高含水生产。但单井特高含水并不代表该井纵向上所有的小层、平面上所有的方向都特高含水,未发生低效水循环的小层和方向仍具有较大的剩余潜力,准确识别低效水循环在油藏中的分布位置,就能够采取针对性措施阻断和弱化低效水循环对开发的影响,强化潜力小层、潜力方向的驱替,降低油井含水,改善油藏开发效果。

4.当前低效水循环识别技术主要有四种:

5.1)基于地质研究的识别技术。在长期注水开发过程中,注入水的浸泡、冲刷作用使得储层参数发生改变,地下流体趋向于在局部高渗层段、高渗区域产生优势渗流,形成低效水循环。地质研究识别技术通过油藏地质研究,描述储层沉积微相、砂体形态、渗透率分布特征及时变规律,判断高渗区域分布范围,预测低效水循环分布位置。

6.由于低效水循环的形成一方面要具备储层高渗透率条件,另一方面还受油田开发过程中不同区域水驱强度差异的影响,基于地质研究的识别技术仅从低效水循环形成的储层条件开展低效水循环识别,其识别结果只能作为一种地质可能性,还需要油田开发矿场实际资料的验证。

7.2)基于测井异常特征的识别技术。测井识别主要包括常规测井识别和生产测井识别。当储层中存在低效水循环通道时,常规测井曲线具有自然电位异常、感应电阻率异常等响应特征,根据新钻井测井曲线异常特征定性识别高度水淹的小层。根据产液剖面、吸水剖面等生产测井技术对油井各小层水淹状况、注水井各小层吸水状况进行监测,将强水淹层段和强吸水层段确定为潜在的低效水循环层段。

8.由于特高含水后期新井数量少,利用新井测井曲线异常特征识别高度水淹层的方法无法大规模应用。另外,无论新井测井还是老井产液剖面、吸水剖面等生产测井识别强水淹层段和强吸水层段都属于单一井点的低效水循环层段识别方法,在多层多向注采系统中,单一井点的强水淹层段与强吸水层段之间仍具有复杂的对应关系,无法确定形成低效

水循环的层段、方向以及具体的油水井对。

9.3)基于示踪剂监测的识别技术。示踪监测是指从水井注入示踪剂段塞,在周围的生产井监测示踪剂的产出情况,绘制示踪剂随时间的产出变化曲线,利用产出曲线的形状、浓度、见剂时间等参数定性判断地层中是否存在低效水循环通道。

10.由于示踪剂注入方式均为水井端多层笼统注入,油井端在多层生产条件下难以判断具体的见剂层位。另外,见剂时间及推进速度与是否存在低效水循环通道之间并没有确定性关系,示踪剂监测目前主要作为油水井间是否具有注采连通关系的流线监测技术,无法实现低效水循环层段及方向的有效识别。

11.4)基于开发动态分析的识别技术。主要利用油水井动态特征判断低效水循环,例如油井端出现动液面上升、产液能力、含水上升的现象,水井端出现注入压力下降,吸水能力增大的现象。通过对油水井开发动态各种数据进行组合分析,对是否存在低效水循环进行综合判别。

12.开发动态分析技术在单层、单方向等简单注采条件下可以识别低效水循环,但在多层多向注采系统中,油水井动态响应规律异常复杂,低效水循环的识别难度很大。

13.综上,当前低效水循环矿场识别技术表征机理各不相同,表征内容各有侧重,但整体表征方法都不够系统和完善,特别是在低效水循环方向识别、井间识别方面缺乏关键技术,目前还不能实现低效水循环的准确识别。为此我们发明了一种基于油水井压力耦合分析的低效水循环矿场识别方法,解决了以上技术问题。

技术实现要素:

14.本发明的目的是提供一种改善当前低效水循环识别方法在方向识别方面的缺陷,实现特高含水油藏低效水循环空间分布准确描述的基于油水井压力耦合分析的低效水循环矿场识别方法。

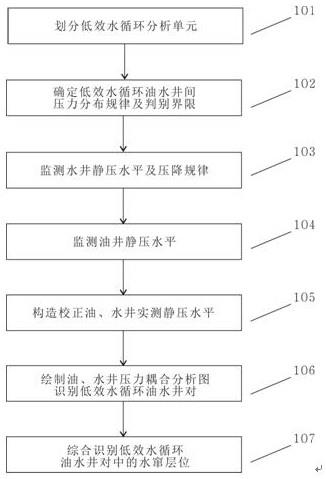

15.本发明的目的可通过如下技术措施来实现:基于油水井压力耦合分析的低效水循环矿场识别方法,该基于油水井压力耦合分析的低效水循环矿场识别方法包括:步骤1,划分低效水循环分析单元;步骤2,确定低效水循环油水井间压力分布规律及判别界限;步骤3,监测水井静压水平及压降规律;步骤4,监测油井静压水平;步骤5,对低效水循环分析单元内所有油、水井的静压水平进行构造校正;步骤6,绘制低效水循环分析单元油水井压力耦合分析图,识别存在低效水循环的油水井对;步骤7,综合确定低效水循环油水井对中的水窜层位。

16.本发明的目的还可通过如下技术措施来实现:

17.在步骤1中,根据油藏井网布局及油水井对应关系,以油井为中心划分低效水循环分析单元,将油藏井网布局及油水井对应关系分为行列注水井网、规则面积注水井网、边部注水井网、不规则点状注水井网四种类型。

18.在步骤1中,根据注采井网类型的不同,分别以油井为中心,以与之对应的一线水井为边界,划分低效水循环分析单元,注采井距大于400m的水井不划入低效水循环分析单元。

19.在步骤2中,开展低效水循环渗流特征分析,明确油水井间发生低效水循环时的压力分布规律,确定低效水循环的压力判别界限。

20.在步骤2中,收集油藏地质、开发动态基础参数,包括渗透率k、单井日产液量q、流体粘度μ、注采井距l、储层厚度h,利用储层流体渗流指数公式计算油水井间压力分布数值。

21.在步骤2中,油水井间压力分布计算公式为:

[0022][0023]

式中,dp/dr为压力梯度,mpa/m;k为储层渗透率,10-3

μm2;q为单井日产液量,t/d;μ为流体粘度,mpa

·

s;l为注采井距,m;h为储层厚度,m;r为油水井间任意位置,m;π为圆周率,n为渗流指数。

[0024]

上式中,渗流指数n的范围为:1.0>n>0.5;当渗流指数n为1时,油水井间渗流方式为常规达西渗流,不存在低效水循环;当渗流指数n为介于0.5和1之间时,油水井间渗流方式为不同程度的非达西渗流,且渗流指数越小,非达西渗流程度越高,低效水循环越严重。

[0025]

在步骤2中,以油水井间距离r为横坐标,井间压力p为纵坐标,绘制压力分布图版;根据油水井间压力分布图版,明确低效水循环状态与常规渗流状态在压力分布上的差异:当存在低效水循环时,水井端近井地带压力降落迅速,压力曲线较常规水驱变陡,井底地层压力低于常规水驱;油井端近井地带压力恢复迅速,压力曲线较常规水驱变陡,井底地层压力高于常规水驱;低效水循环油水井间压力变化趋缓,油、水井的井底静压接近,渗流阻力减小,井间驱替压力梯度小于常规水驱;

[0026]

在步骤2中,以渗流指数n=0.9,距油井端50m处的井底压力为低效水循环油井端静压界限,以渗流指数n=0.9,距水井端50m处的井底压力为低效水循环水井端静压界限,以油井端、水井端静压界限差值

△

mpa为低效水循环压力判别界限;当分析单元内油、水井端静压差值大于

△

mpa时,反映该油水井间属于常规渗流,未发生低效水循环;当分析单元内油、水井端静压差值介于0mpa

-△

mpa时,反映该油水井间存在低效水循环,且静压差值越小,低效水循环越严重。

[0027]

在步骤3中,利用水井压降测试技术,明确低效水循环分析单元内水井静压水平及压降规律;将压力计下入水井注水层段,关井测量压力连续变化情况,测量时间不小于480小时,具体时间根据压力达到平缓段的时间确定。

[0028]

在步骤3中,根据关井压力连续测量数值,以时间t为横坐标,压力p为纵坐标,做出水井压降测试曲线,曲线形态反映水井压降规律,曲线末端平缓段压力为水井静压。

[0029]

在步骤4中,利用油井静压测试技术,明确低效水循环分析单元内油井静压水平;将压力计下入油井生产层段,关井测量压力连续变化情况,测量时间不小于360小时,根据压力达到稳定的时间确定具体测量时间,测量的稳定压力为油井静压。

[0030]

在步骤4中,也可利用油井关井后测量静液面恢复的方式折算油井静压,油井关井时间不小于15天,每天测量液面数据,根据液面达到稳定的时间确定具体关井时间,测量的稳定液面深度为静液面深度。

[0031]

在步骤4中,将静液面深度折算为油井静压的公式为:

[0032]

p=p

套

ρ

o

×

(h

1-h)/100 ρ

ow

×

(h

2-h1)/100

[0033]

式中,p为油井静压,p

套

为油井关井后套压,ρ

o

为原油密度,h1为泵吸入口深度,h为静液面深度,ρ

ow

为油水混合液密度,h2为油层中部深度。

[0034]

在步骤5中,对低效水循环分析单元内所有油、水井的实测静压水平进行构造校正,消除构造差异的影响;采用统一基准面的方法对油、水井实测静压进行构造校正,以低效水循环分析单元内所有油、水井构造位置最高的井点作为基准井,将其构造深度作为基准面深度,其它井点根据构造深度与基准面深度之间的差异分别计算基准面深度差异,用各井点实测静压减去相应基准面深度差异产生的静水柱压力得到各井点构造校正后的油井静压和水井静压。

[0035]

在步骤6中,利用构造校正后的水井压降资料和油井静压资料绘制低效水循环分析单元油水井压力耦合分析图,根据压力耦合关系识别存在低效水循环的油水井对;以时间t为横坐标,以构造校正后的油、水井静压p为纵坐标,分别绘制水井压降曲线和油井静压直线,形成低效水循环分析单元油水井压力耦合分析图。

[0036]

在步骤6中,基于低效水循环分析单元油水井压力耦合分析图,分别对每一组油水井对进行压力耦合分析。

[0037]

在步骤6中,油水井对的压力耦合关系存在三种类型:油井静压高于水井静压的油水井对,为注采不连通井对;油井静压低于水井静压,且压力差值大于

△

mpa的油水井对,为常规水驱井对;油井静压低于水井静压,且压力差值介于0mpa

-△

mpa的油水井对,为低效水循环井对。

[0038]

在步骤7中,利用低效水循环识别单元中油藏地质、开发动态、动态监测资料,综合确定低效水循环油水井对中的水窜层位,对每一组低效水循环油水井对开展水窜层位分析,水井端水窜层位利用分层注水、吸水剖面资料综合判定,将累积注水量最大、吸水强度最高的小层确定为水窜层位。

[0039]

在步骤7中,油井端水窜层位利用生产动态、产液剖面资料综合判定,将累积产液量最大、剩余油饱和度最低的小层确定为水窜层位。

[0040]

在步骤7中,利用分层砂体展布及储层物性分布研究成果综合判定油井端、水井端水窜层位的对应关系,当油、水井端水窜层位属于同一砂体,且砂体连通性好、渗透率高,可确认低效水循环油水井对中的水窜层位。

[0041]

本发明中的基于油水井压力耦合分析的低效水循环矿场识别方法改善了当前低效水循环识别方法在方向识别方面的缺陷,实现了特高含水油藏低效水循环空间分布的准确描述,可为油藏开发调整提供精准地质依据。在低效水循环识别的基础上,通过实施油井卡封、水井堵水、增加注水井点、注采强度调整等针对性的低效水循环矿场治理措施,有效阻断和弱化低效水循环,强化潜力层段、潜力方向的驱替,从而改善油藏开发效果,提高水驱采收率。

附图说明

[0042]

图1为本发明的基于油水井压力耦合分析的低效水循环矿场识别方法的一具体实施例的流程图。

[0043]

图2为本发明的一具体实施例中低效水循环分析单元的示意图;

[0044]

图3为本发明的一具体实施例中低效水循环油水井间压力分布及判别界限的示意图;

[0045]

图4为本发明的一具体实施例中低效水循环分析单元中水井压降曲线的示意图;

[0046]

图5为本发明的一具体实施例中低效水循环分析单元中油井静压直线的示意图;

[0047]

图6为本发明的一具体实施例中低效水循环分析单元中油水井压力耦合分析图;

[0048]

图7为本发明的一具体实施例中低效水循环油水井对水窜层位分析的示意图;

[0049]

图8为本发明的一具体实施例中低效水循环识别成果图;

具体实施方式

[0050]

为使本发明的上述和其它目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举出较佳实施例,并配合附图所示,作详细说明如下。

[0051]

如图1所示,图1为本发明的基于油水井压力耦合分析的低效水循环矿场识别方法的流程图。

[0052]

步骤101,根据油藏井网布局及油水井对应关系,以油井为中心划分低效水循环分析单元。以胜坨油田具体油藏为例,划分出一个示例低效水循环分析单元。分析单元内油井4口,水井3口,开发层位为沙二段8砂组,纵向上共6个小层,平面上具有理论流线的油水井对共11组(图2)。

[0053]

步骤102,获取油藏地质、开发动态基础参数,利用储层流体渗流指数公式计算油水井间压力分布数值,公式为:

[0054][0055]

式中,dp/dr为压力梯度,mpa/m;k为储层渗透率,10-3

μm2;q为单井日产液量,t/d;μ为流体粘度,mpa

·

s;l为注采井距,m;h为储层厚度,m;r为油水井间任意位置,m;π为圆周率,n为渗流指数。

[0056]

以油水井间距离r为横坐标,井间压力p为纵坐标,绘制压力分布图版(图3),以渗流指数n=0.9,距油井端50m处的井底压力为低效水循环油井端静压界限,以渗流指数n=0.9,距水井端50m处的井底压力为低效水循环水井端静压界限,计算出低效水循环压力判别界限

△

为0.6mpa。当分析单元内油、水井端静压差值大于0.6mpa时,反映该油水井间属于常规渗流,未发生低效水循环;当分析单元内油、水井端静压差值介于0-0.6mpa时,反映该油水井间存在低效水循环,且静压差值越小,低效水循环越严重。

[0057]

步骤103,利用水井压降测试技术,明确低效水循环分析单元内水井静压水平及压降规律。通过对图2低效水循环分析单元中3口水井实施压降测试,根据关井压力连续测量数值,以时间t为横坐标,压力p为纵坐标,绘制水井压降曲线(图4)。曲线末端稳定压力为水井静压。

[0058]

步骤104,利用油井静压测试技术,明确低效水循环分析单元内油井静压水平。利用液面恢复法对图2低效水循环分析单元中的4口油井实施静压测试,将静液面测试深度折算为油井静压的公式为:

[0059]

p=p

套

ρ

o

×

(h

1-h)/100 ρ

ow

×

(h

2-h1)/100

[0060]

式中,p为油井静压,p

套

为油井关井后套压,ρ

o

为原油密度,h1为泵吸入口深度,h为静液面深度,ρ

ow

为油水混合液密度,h2为油层中部深度。

[0061]

根据油井静压计算数值,以时间t为横坐标,压力p为纵坐标,绘制静压分布图(图

5)。

[0062]

步骤105,对低效水循环分析单元内所有油、水井的实测静压水平进行构造校正,消除各井点间构造差异的影响。由于油、水井压力测试取得的地层压力是综合反映井点压能和势能的绝对压力,而决定油水井间流体运移能力和方向的是各井点相对于基准面的校正静压。在油藏条件下,无论各井点的绝对地层压力如何,流体总是从校正静压高值井点向低值井点的方向流动。

[0063]

对步骤103、104所监测得到的油、水井静压采用统一基准面的方法进行构造校正,计算校正静压。以低效水循环分析单元内所有油、水井构造位置最高的井点10-133井作为基准井,将其构造深度作为基准面,该井点基准面深度差异为0,压力监测值等于井点校正静压值。其它井点根据构造深度与基准面深度之间的差异分别计算基准面深度差异,利用各井点基准面深度差异产生的静水柱压力计算基准面差异压力,用各井点实际监测静压减去相应基准面差异压力得到各井点校正静压(表1)。

[0064]

表1低效水循环分析单元中油水井校正静压表

[0065][0066]

步骤106,利用构造校正后的水井压降曲线和油井静压线绘制低效水循环分析单元油水井压力耦合分析图(图6)。根据压力耦合关系识别存在低效水循环的油水井对。具体识别过程是分别对每一组具有理论流线的油水井对进行压力耦合分析,将油井静压高于水井静压的油水井对确定为注采不连通井对,将油井静压低于水井静压,且压力差值大于0.6mpa的油水井对确定为常规水驱井对,压力差值小于0.6mpa的油水井对确定为低效水循环井对。

[0067]

图6中,分别对低效水循环分析单元中3口水井与4口油井的压力耦合关系进行分析,从具有理论流线的11组油水井对中识别出注采不连通井对4组,常规水驱井对4组,低效水循环井对3组。存在低效水循环的油水井对分别为:12n177与12-137井对,油水井静压差值为0.2mpa;11-176与11-17井对,油水井静压差值为0.49mpa;10-133与10c 142井对,油水井静压差值为0.56mpa。

[0068]

步骤107,在识别出低效水循环油水井对的基础上,利用低效水循环油水井对的油井端生产动态及产液剖面资料,水井端分层注水及吸水剖面资料,结合油藏研究关于分层砂体展布、物性分布描述成果,确定低效水循环油水井对中的水窜层位

[0069]

以步骤106中识别出的12n177与12-137低效水循环井对为例,油井端12-137井纵向上共发育有6个小层(8

11

、8

12

、8

13

、8

21

、8

22

、8

23

),实际射孔和生产的小层3个(8

11

、8

21

、8

23

),日产液量246.8t,日产油量4.2t,含水98.27%。根据该井历史生产数据统计,8

11

层累积产液量70.1

×

104t,占全井累积产液量的55.5%,8

21

层累积产液量5.32

×

104t,占全井累积产液

量的4.6%,8

23

层累积产液量40.5

×

104t,占全井累积产液量的34.9%。根据该井产液剖面分析,8

11

层平均剩余油饱和度20.1%,8

21

层平均剩余油饱和度35.1%,8

23

层平均剩余油饱和度26.2%。从油井端生产动态及产液剖面看,8

11

层为水窜层位。水井端12n177井纵向上共发育有6个小层(8

11

、8

12

、8

13

、8

21

、8

22

、8

23

),实际射孔和注水的小层3个(8

11

、8

13

、8

23

),日注水量190m3。根据该井历史分层注水数据统计,8

11

层累积注水量23.43

×

104m3,占全井累积产液量的50.1%,8

13

层累积注水量7.82

×

104m3,占全井累积注水量的16.7%,8

23

层累积注水量15.56

×

104m3,占全井累积注水量的33.2%。根据该井注水剖面分析,8

11

层相对吸水量43.2%,8

13

层相对吸水量24.2%,8

23

层相对吸水量32.6%。从水井端分层注水及吸水剖面资料看,8

11

层注水强度最高,且与油井端8

11

层高产液强度、低剩余油饱和度的开发特征高度相关。根据井区油藏描述成果,12n177与12-137低效水循环井对中,8

11

层在油井端、水井端均为三角洲前缘河口坝主体砂体,储层渗透率高,连通性好,有利于低效水循环的形成。8

23

层在水井端为河口坝侧缘砂体,在油井端为河口坝主体砂体,油水井间渗透率、连通性都相对弱于8

11

层。综合确定8

11

层为该低效水循环油水井对中的水窜层位(图7)。

[0070]

利用上述方法对其它两组低效水循环油水井对(11-176与11-17井对、10-133与10c142井对)进行水窜层位识别,结果表明,11-176与11-17井对中的水窜层为8

11

、8

23

两个小层,10-133与10c142井对中的水窜层为8

12

小层。基于低效水循环油水井对中水窜层的识别结果,绘制低效水循环分析单元中每一个小层的低效水循环分布图(图8),完成基于油水井压力耦合分析的低效水循环矿场识别过程,为低效水循环的矿场治理提供精准地质依据。

[0071]

本发明主要应用于特高含水油田的水驱开发,在当前老油田综合含水高、采出程度高、开发形势日益严峻的情况下,本发明在明确低效水循环油水井间压力分布规律及判别界限的基础上,建立了一套适合于特高含水油藏矿场实际的低效水循环识别方法,能够准确描述特高含水油藏低效水循环空间分布规律,从而有效指导低效水循环的矿场治理和开发调整,最大限度发挥高含水油井的剩余潜力,改善油藏开发效果,提高老油田开发质量与效益,应用前景极为广阔。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。