1.本实用新型涉及隧道工程排水技术领域,具体涉及一种溶洞段隧道周边立体排水系统。

背景技术:

2.国家“十四五”规划纲要要求加快建设交通强国,西南铁路网络必将进一步完善,而西南山区喀斯特地貌分布广泛,铁路修建时常遇到可溶岩地层,隧道工程揭示溶洞越来越频繁,如何有效的处理溶洞岩溶水,以保证隧道结构安全和铁路运营安全,至关重要。

3.岩溶水具有发育不规律性、季节性及突发性,隧道穿越溶洞段的常规排水处理方式为:加密环向盲管引入隧道两侧侧沟排水、隧底增设纵向盲管或增设泄水孔形式,但仅适用于溶缝和较小水量的情况,对于溶洞和季节性大水量的情况,盲管即使加密布置排水能力也有限,而且水中所含岩渣或水质结晶常使得管道堵塞甚至失效,造成地下水积聚,水位升高,对衬砌结构造成安全隐患;若采用泄水洞方式疏排溶洞水,增设泄水洞成本高,对于无规律的溶洞和裂隙管道,需增设支洞和钻孔等通道方可全面引排地下水,并且仍然可能存在排水盲区。

4.因此如何可靠、高效处理岩溶段隧道周围排水,保证隧道结构安全,仍然是亟待解决的现实工程问题。

技术实现要素:

5.针对目前存在的技术问题,本实用新型提供一种溶洞段隧道周边立体排水系统,以解决现有技术中的问题。

6.为了实现上述发明目的,本实用新型提供了以下技术方案:

7.一种溶洞段隧道周边立体排水系统,包括衬砌结构,所述衬砌结构的外侧设底部盲沟、中部盲沟、顶部截水沟和竖井,所述底部盲沟、中部盲沟、顶部截水沟和竖井均位于所述衬砌结构的同一侧,所述底部盲沟和中部盲沟均与所述竖井相连通,所述衬砌结构的底部设过水涵洞,所述衬砌结构的顶部设隧顶排水沟,所述竖井的上端与所述顶部截水沟连通,其下端与所述过水涵洞连通;

8.还包括汇水沟,所述隧顶排水沟的一端与所述顶部截水沟连通,其另一端与所述汇水沟连通。

9.优选地,所述竖井与顶部截水沟的连通点和所述隧顶排水沟与该顶部截水沟的连通点相错开。

10.优选地,所述底部盲沟、中部盲沟、顶部截水沟和汇水沟沿纵向设置,所述过水涵洞和隧顶排水沟沿横向设置,所述竖井沿竖向设置。

11.优选地,所述底部盲沟和中部盲沟均整体呈v型坡,该v型坡的最低端与所述竖井相连通。

12.优选地,所述底部盲沟和中部盲沟的直径为100~300mm。

13.优选地,所述竖井和隧顶排水沟的最小宽度不小于500mm,所述过水涵洞的最小宽度不小于1m。

14.与现有技术相比,本实用新型的有益效果:

15.(1)引排水能力强,可通过隧道周围的底部盲沟、中部盲沟以及顶部截水沟将隧道周围岩溶水直接引入既有岩溶通道或泄水洞,引排水能力大大提高,且隧道周边岩溶水疏排独立于隧道之外,不会引起隧道洞内排水能力不足问题;

16.(2)实现分层、分区排水,岩溶段隧道排水高效、可靠,当岩溶水较小时,可通过底部盲沟直接引排;当岩溶水较大时,底部盲沟和中部盲沟同时作用;当岩溶水呈现急聚增大时,顶部截水沟发挥作用,岩溶水经竖井、过水涵洞和隧顶排水沟分流引排入汇水沟,避免了隧道周围承受水压风险;

17.(3)经济效益高,溶洞段不需加强设置引水支洞、不用设置配套泄水钻孔,不用针对地下水压力加强隧道结构,因而节省投资。

附图说明:

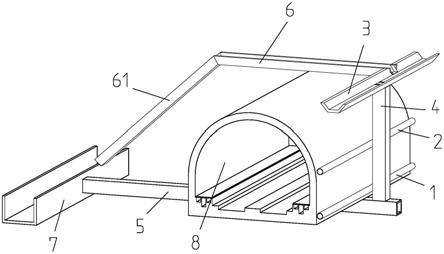

18.图1为本实用新型的结构示意图;

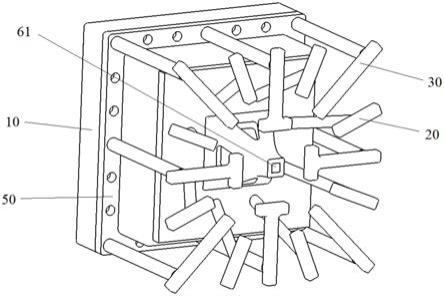

19.图2为图1中的纵向剖视图;

20.图3为图1的右侧视图。

具体实施方式

21.下面结合试验例及具体实施方式对本实用新型作进一步的详细描述。但不应将此理解为本实用新型上述主题的范围仅限于以下的实施例,凡基于本

技术实现要素:

所实现的技术均属于本实用新型的范围。

22.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

23.在本实用新型的描述中,除非另有规定和限定,需要说明的是,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是机械连接或电连接,也可以是两个元件内部的连通,可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。

24.如附图1

‑

附图3所示的溶洞段隧道周边立体排水系统,包括衬砌结构8,衬砌结构8的外侧设底部盲沟1、中部盲沟2、顶部截水沟3和竖井4,底部盲沟1、中部盲沟2、顶部截水沟3和竖井4均位于衬砌结构8的同一侧,衬砌结构8的另一侧设汇水沟7,底部盲沟1、中部盲沟2、顶部截水沟3和汇水沟7均沿纵向设置,且汇水沟7向泄水洞或者原排水通道倾斜,排出的溶洞水通过汇水沟7排入泄水洞或原排水通道。竖井4沿竖向设置,衬砌结构8的底部设过水涵洞5,衬砌结构8的顶部设隧顶排水沟6,过水涵洞5和隧顶排水沟6均沿横向设置,竖井4的上端与顶部截水沟3连通,其下端与过水涵洞5连通。隧顶排水沟6的高位端与顶部截水沟3连通,其低位端通过斜沟61与汇水沟7连通。且从图上可以看出,竖井4与顶部截水沟3的连

通点和隧顶排水沟6与该顶部截水沟3的连通点相错开。底部盲沟1和中部盲沟2的直径为100~300mm,竖井4和隧顶排水沟6的最小宽度不小于500mm,过水涵洞5的最小宽度不小于1m,具体尺寸可根据岩溶水发育程度进行调整。

25.底部盲沟1、中部盲沟2、竖井4均设置泄水孔且外裹无纺布,且底部盲沟1、中部盲沟2以及竖井4均为埋入式,顶部截水沟3和汇水沟7均为明渠。顶部截水沟3和隧顶排水沟6应在隧道衬砌结构8和周边密实回填施工后实施,且回填面需施工成斜面。

26.同时从图3结合图2可看出,底部盲沟1和中部盲沟2均整体呈v型坡,该v型坡的最低位置处与竖井4相连通,即底部盲沟1和中部盲沟2均有v型排水坡度,且排水坡度不小于0.3%,便于水流通畅,不积聚。

27.隧周岩溶水通过底部盲沟1、中部盲沟2和顶部截水沟3分别进入竖井4,一部分岩溶水通过顶部截水沟3进入隧顶排水沟6,通过隧顶排水沟6进入汇水沟7,进入竖井4内的岩溶水经过过水涵洞5进入汇水沟7,经汇水沟7排入泄水洞或者原排水通道排出。

28.以上描述了本实用新型的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本实用新型的构思作出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本实用新型的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。

技术特征:

1.一种溶洞段隧道周边立体排水系统,包括衬砌结构(8),其特征在于:所述衬砌结构(8)的外侧设底部盲沟(1)、中部盲沟(2)、顶部截水沟(3)和竖井(4),所述底部盲沟(1)、中部盲沟(2)、顶部截水沟(3)和竖井(4)均位于所述衬砌结构(8)的同一侧,所述底部盲沟(1)和中部盲沟(2)均与所述竖井(4)相连通,所述衬砌结构(8)的底部设过水涵洞(5),所述衬砌结构(8)的顶部设隧顶排水沟(6),所述竖井(4)的上端与所述顶部截水沟(3)连通,其下端与所述过水涵洞(5)连通;还包括汇水沟(7),所述隧顶排水沟(6)的一端与所述顶部截水沟(3)连通,其另一端与所述汇水沟(7)连通。2.根据权利要求1所述的溶洞段隧道周边立体排水系统,其特征在于:所述竖井(4)与顶部截水沟(3)的连通点和所述隧顶排水沟(6)与该顶部截水沟(3)的连通点相错开。3.根据权利要求1所述的溶洞段隧道周边立体排水系统,其特征在于:所述底部盲沟(1)、中部盲沟(2)、顶部截水沟(3)和汇水沟(7)沿纵向设置,所述过水涵洞(5)和隧顶排水沟(6)沿横向设置,所述竖井(4)沿竖向设置。4.根据权利要求3所述的溶洞段隧道周边立体排水系统,其特征在于:所述底部盲沟(1)和中部盲沟(2)均整体呈v型坡,该v型坡的最低端与所述竖井(4)相连通。5.根据权利要求1所述的溶洞段隧道周边立体排水系统,其特征在于:所述底部盲沟(1)和中部盲沟(2)的直径为100~300mm。6.根据权利要求5所述的溶洞段隧道周边立体排水系统,其特征在于:所述竖井(4)和隧顶排水沟(6)的最小宽度不小于500mm,所述过水涵洞(5)的最小宽度不小于1m。

技术总结

本实用新型公开了一种溶洞段隧道周边立体排水系统,包括衬砌结构,所述衬砌结构的外侧设底部盲沟、中部盲沟、顶部截水沟和竖井,所述底部盲沟、中部盲沟、顶部截水沟和竖井均位于所述衬砌结构的同一侧,所述底部盲沟和中部盲沟均与所述竖井相连通,所述衬砌结构的底部设过水涵洞,所述衬砌结构的顶部设隧顶排水沟,所述竖井的上端与所述顶部截水沟连通,其下端与所述过水涵洞连通;还包括汇水沟,所述隧顶排水沟的一端与所述顶部截水沟连通,其另一端与所述汇水沟连通。本实用新型引排水能力强,且使隧道周边岩溶水疏排独立于隧道之外,不会引起隧道洞内排水能力不足问题,同时实现分层、分区排水。分区排水。分区排水。

技术研发人员:王秋 田攀 蔡直言 于茂春 刘保林 曹林卫 汪伟松 王国军 裴昌进 李老三

受保护的技术使用者:中铁二院重庆勘察设计研究院有限责任公司

技术研发日:2021.04.30

技术公布日:2021/12/7

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。