1.本发明属于电池管理技术领域,尤其涉及应用于bms模块的电池组连线自动检测方法及系统。

背景技术:

2.目前,随着新型能源的不断发展,bms系统也随之一起快速发展。其中,电池pack箱在生产过程中需要进行充放电循环测试,然而在对电池pack箱进行测试之前没有进行通电检测,所以经常出现因为电池组连线接错而导致bmu从控模块的电压采集电路被烧毁。在过往的实践中,只能靠生产人员用眼睛一一查看核对,但即使这样依然还是出现一些遗漏的情况,而且生产效率还很低。

技术实现要素:

3.为克服现有技术中存在的问题,本发明提出一种电池组连线自动检测方法及系统,其具体通过以下技术手段实现。

4.本发明的电池组连线自动检测方法:电池组中的电池按1至n号依次排列串联,并将1至n号电池的正极分别连接至对应的电压检测端口;采集各电压检测端口的电压值,并计算当前电压检测端口的电压值u(n)与其前一排序的电压检测端口的电压值u(n

‑

1)之差;若差值u(n)

‑

u(n

‑

1)落入第一预设范围,则判断为该电压检测端口所接电池的连线正常,否则为异常。

5.作为优选,该第一预设范围为[u

d

,u

c

],其中,u

d

为电池的放电截止电压,u

c

为充电截止电压。

[0006]

作为优选,当第n

‑

1号电池正极所连接的电压检测端口的电压值u(n

‑

1)满足u(n

‑

1)≤(n

‑

1)*u

l

,或者u(n

‑

1)≥(n

‑

1)*u

h

时判定为电压异常;其中,u

l

为单体电池的电压下限值,u

h

为单体电池的电压上限值;当电压异常时,根据单体电池的额定电压值u0计算获得第n

‑

1号电池正极所连接的电压检测端口的电压值参考值为u0*(n

‑

1);当第n号电池正极所连接的电压检测端口的电压值u(n)满足当u(n)

‑

u0*(n

‑

1)落入第二预设范围时,代表第n号电池的连线正常,否则为异常。

[0007]

作为优选,该第二预设范围为[u

d

,m*u

d

],其中,u

d

为单体电池的放电截止电压,m的取值包括m=2。

[0008]

作为优选,还包括校准操作:为各电压检测端口分别设定对应的标准电压值,第n个电压检测端口的标准电压值u

t

(n)=u

b

*n,u

b

为标准电池组中单体电池的电压值;将标准电池组与各电压检测端口对接,并采集各电压检测端口的电压值u(n);根据各电压检测端口的电压值u(n)和标准电压值u

t

(n)计算各电压检测端口的标准系数k,k=u

t

(n)/u(n);将标准系数k配置到各电压检测端口,用于对各电压检测端口的电压值的加权运算。

[0009]

本发明的电池组连线自动检测系统包括单片机、电压采集电路和通讯电路;该单片机配置为执行上述的电池组连线自动检测方法,其提供有用于对接电压采集电路的ad采

集端口和用于对接通讯电路的通讯端口;该电压采集电路的输入端为该电压检测端口;该通讯电路用于对接上位机或/和显示器;该上位机或/和显示器用于显示检测结果与下达操作指令。

[0010]

作为优选,该通讯电路包括数字隔离模块、can总线模块和输入输出模块,该输入输出模块包括滤波电容、共模扼流圈和稳压管芯片,该共模扼流圈一侧连接can总线模块,并且连接有滤波电容,另一侧对接can总线并且连接有稳压管芯片;该数字隔离模块连接于can总线模块与单片机之间。

[0011]

与现有技术相比,本发明的优越性体现在:针对多串电池组设计电压自动检测与判断机制,能够快速检测出电池组的连线是否按照规定连接好,对线没有连接好或错误连接的情况,可以快速提出故障显示,不仅避免了因电池组接线错误未被发现而导致bmu从控模块烧毁,而且提高了生产过程中的检测效率,具有较佳的技术性和实用性,适合推广应用。

附图说明

[0012]

图1为本发明的电池组连线自动检测系统的架构图。

[0013]

图2为本发明的电池组连线结构示意图。

[0014]

图3为本发明的电压采集电路的原理图。

[0015]

图4为本发明的通讯电路的原理图。

[0016]

图5为本发明的单片机电路的原理图。

[0017]

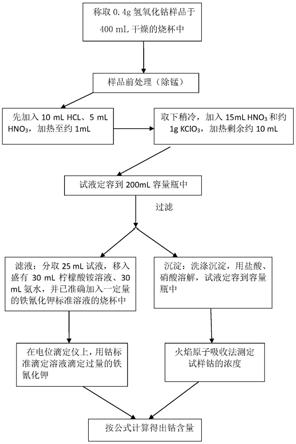

图6为本发明的电池组连线自动检测方法的流程图。

具体实施方式

[0018]

如下结合附图对本技术方案作进一步描述:

[0019]

参见附图1至5,电池组连线自动检测系统包括单片机1、电压采集电路2和通讯电路3;该单片机1配置执行电池组连线自动检测方法,其提供有用于对接电压采集电路2的ad采集端口和用于对接通讯电路3的通讯端口;电池组以图2所示方式串联,将1号电池的负极作为公共端,将1号至n号电池的正极分别对应连接至电压采集电路2的电压检测端口;

[0020]

该电压采集电路2有多个支路,每个支路均具有对接电池组的输入端和对接单片机ad采集端口的输出端,其电路结构参见附图3,其中:二极管用于防止回流,稳压管用于保证输入电压的稳定,电容用于滤波,各个支路之间通过稳压管和电容相连,构成一体稳压滤波结构;

[0021]

该通讯电路3用于对接上位机4和显示器5,参见附图4,其包括数字隔离模块31、can总线模块32和输入输出模块33,该数字隔离模块31连接于can总线模块32与单片机1之间,该输入输出模块33包括滤波电容、共模扼流圈和稳压管芯片,该共模扼流圈一侧连接can总线模块32,并且连接有滤波电容,另一侧对接can总线并且连接有稳压管芯片;

[0022]

该上位机4或显示器5用于显示检测结果与下达操作指令,用户可以在上位机4或可触控的显示器5上观察到由单片机1上传的检测结果,或者下达相应的操作指令,其中包括测试指令、校准指令等。

[0023]

参见附图6,电池组连线自动检测方法包括检测和校准两个模式,为确检测的准确

性,一般在出厂前实施都要执行一次校准模式,后续也可以根据实际使用情况定时实施校准;两个模式的具体操作分别如下:

[0024]

第一,校准模式

[0025]

使用24串的标准电池组进行校准,首先通过上位机4对单片机1输入标准电池组每个点与公共端的对应标准电压值,即为各电压检测端口分别设定对应的标准电压值,例如,第n个电压检测端口的标准电压值u

t

(n)=u

b

*n,u

b

为标准电池组中单体电池的电压值,u

b

=3333

±

2mv;

[0026]

接着,将标准电池组与各电压检测端口对接,并采集各电压检测端口的电压值u(n);根据各电压检测端口的电压值u(n)和标准电压值u

t

(n)计算各电压检测端口的标准系数k,k=u

t

(n)/u(n);

[0027]

最后,将标准系数k写入eeprom中以配置到各电压检测端口,用于对各电压检测端口的电压值的加权运算。在后续的测量中,各电压检测端口的检测电压就等于实际测量电压乘以标准系数。

[0028]

第二,检测模式

[0029]

每一组电压检测端口有12个,支持12串电池连线,n=1、2、3

…

12,可通过上位机或显示器设置真实电池串数;例如,电池连线分组可以是:均衡线组一,bal01

‑

/bal01

‑

bal12;采集线组一,cell01

‑

/cell01

‑

cell12;均衡线组二,bal13

‑

/bal13

‑

bal24;采集线组二,cell13

‑

/cell13

‑

cell24;

[0030]

电池组中的电池按1至n号依次排列串联,并将1至n号电池的正极分别连接至对应的电压检测端口;

[0031]

主算法:采集各电压检测端口的电压值,并计算当前电压检测端口的电压值u(n)与其前一排序的电压检测端口的电压值u(n

‑

1)之差;若差值u(n)

‑

u(n

‑

1)落入第一预设范围,则判断为该电压检测端口所接电池的连线正常,否则为异常;该第一预设范围为[ud,uc],其中,ud为电池的放电截止电压,uc为充电截止电压。以磷酸铁锂电池组为例,其放电截止电压u

d

为2.5v,其充电截止电压u

c

为3.65v;即,u(n)

‑

u(n

‑

1)在2.5

‑

3.65v之间即为连线正常;

[0032]

补偿算法:当第n

‑

1号电池正极所连接的电压检测端口的电压值u(n

‑

1)满足u(n

‑

1)≤(n

‑

1)*u

l

,或者u(n

‑

1)≥(n

‑

1)*u

h

时判定为电压异常;其中,u

l

为单体电池的电压下限值,u

h

为单体电池的电压上限值;

[0033]

当电压异常时,根据单体电池的额定电压值u0计算获得第n

‑

1号电池正极所连接的电压检测端口的电压值参考值为u0*(n

‑

1);当第n号电池正极所连接的电压检测端口的电压值u(n)满足当u(n)

‑

u0*(n

‑

1)落入第二预设范围时,代表第n号电池的连线正常,否则为异常。

[0034]

以磷酸铁锂电池组为例,该单体电池的电压下限值u

l

=3.0v,该单体电池的电压上限值u

h

=3.4v,该单体电池的额定电压值u0=3.2v,第二预设范围为[u

d

,m*u

d

],其中,u

d

为单体电池的放电截止电压,m的取值包括m=2,该放电截止电压u

d

为2.5v,该第二预设范围为2.5v至5.0v。

[0035]

本发明针对多串电池组设计电压自动检测与判断机制,能够快速检测出电池组的连线是否按照规定连接好,对线没有连接好或错误连接的情况,可以快速提出故障显示,不

仅避免了因电池组接线错误未被发现而导致bmu从控模块烧毁,而且提高了生产过程中的检测效率,具有较佳的技术性和实用性,适合推广应用。

[0036]

上述优选实施方式应视为本技术方案实施方式的举例说明,凡与本技术方案雷同、近似或以此为基础作出的技术推演、替换、改进等,均应视为本专利的保护范围。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。