1.本实用新型属于地下采矿领域,涉及一种尾砂井下存储系统,特别适用于尾砂产率大、尾矿库库容紧张的矿山企业处理选矿尾砂。

背景技术:

2.选矿尾砂是选矿作业环节中将目标有益组分提取后残留的一种固废产物,其产率通常远远大于目标有益组分,特别是对于有色金属矿山来说,其产率通常都在90%以上,如何低成本高效处理和利用选矿尾砂一直以来是矿业界面临的一大技术难题。

3.选矿尾砂目前最常见的处理方法是用作井下采空区充填,即矿石被开采提升至地表后,再将选矿产生的尾砂重新充填到井下采空区中,以此实现空区处理和地压管理、尾砂处理和消耗等多个目的。但除了少数类似于铁矿等精矿产率高的矿种外,尾砂井下充填并不能完全消耗处理掉全部的尾砂,近年来还发展出类似于尾砂建材化等新的方向,但受限于市场规模和消费者接纳程度的限制,尾砂处理和消耗量仍然不多,因此还需要在地表建设尾矿库来堆存多余的尾砂。尾砂堆存地表将导致大量的经济、安全和环保问题。首先,尾砂堆存地表需征用大量地表土地来兴建尾矿库,投资造价大,成本高;同时,地表尾矿库堆存也存在着溃坝的风险,给当地人民带来巨大安全隐患,国内外已发生过多次尾矿库溃坝事件;同时尾砂地表堆存也会造成扬尘、水体和突然重金属污染等环保问题,随着国家和政府环境保护意识的加强,越来越多的地方政府已停止审批新建尾矿库。因此,如何处理选矿尾砂已成为目前所有矿山企业所面临的的共性问题之一。

4.为此,本实用新型提供了一种尾砂井下存储系统,旨在解决矿山企业选矿尾砂排放处理的难题。

技术实现要素:

5.为解决上述技术问题,本实用新型提供了一种尾砂井下存储系统,其特征在于:

6.所述选矿尾砂井下存储系统由尾砂存储空间、上部进砂系统、下部排水系统和底部渗水收集系统组成;所述尾砂存储空间由数个存储单元构成,存储单元为采出围岩后形成的空区,存储单元之间留设有垂直于矿体走向的盘区间柱和沿矿体走向的隔离间柱;所述上部进砂系统由上部盘区联络道、存储单元联络道和上部沿脉注浆巷组成;所述下部排水系统由下部盘区联络道、沿脉运输巷、出矿进路、拉底巷组成;所述底部渗水收集系统由联络斜坡道、下部沿脉注浆巷组成。

7.进一步地,所述选矿尾砂井下存储系统布置在矿体首采中段下盘稳固性较好的岩层中并位于下中段回采时的岩石移动范围之外,存储单元的高为中段高度,长和宽根据岩层稳固性取值。

8.进一步地,所述上部盘区联络道布置在盘区间柱上部中央,上部盘区联络道联通上中段运输回风巷和上部沿脉注浆巷,上部沿脉注浆巷沿矿体走向布置在尾砂存储系统最外侧,每个存储单元上部和两侧的上部盘区联络道之间通过存储单元联络道联通。

9.进一步地,所述下部盘区联络道自中段运输巷开口并布置在盘区间柱下部中央,相邻下部盘区联络道之间通过沿脉运输巷联通,每两个相邻的存储单元共用一条沿脉运输巷,每个存储单元底部的拉底巷和沿脉运输巷之间采用出矿进路联通。

10.进一步地,所述下部沿脉注浆巷沿矿体走向布置在下部排水系统标高以下10

‑

12m处,下部沿脉注浆巷和中段沿脉运输巷之间通过联络斜坡道联通。

11.进一步地,所述选矿尾砂井下存储系统的体积大小根据所需排放处理的尾砂量确定。

12.进一步地,所述选矿尾砂井下存储系统的四周和底部边界均施工有一层注浆帷幕,防止尾砂中的水进入地下水系中,所述存储单元两侧布置有脱水管,所述上部进砂系统中布置有进砂管,所述下部排水系统中布置有排水管和沉淀水仓,脱水管底部和排水管相连接,所述底部渗水收集系统布置有一排集水钻孔、集水池和输水管;地表选矿尾砂输送管和所述进砂管相连接,选矿尾砂通过管道排放至存储单元中,尾砂中的水通过脱水管、排水管排入沉淀水仓中,少量渗透水通过集水钻孔汇入集水池中,然后通过输水管泵送至沉淀水池中,沉淀水池中的水再通过井下排水系统排至地表。

13.优选地,所述存储单元长50

‑

80m,宽15

‑

20m,所述盘区间柱宽12

‑

15m,隔离间柱宽8

‑

10m。

14.优选地,所述注浆帷幕位于尾砂存储系统的四周和底部边界,其中垂直矿体走向方向上的注浆帷幕分别位于上部沿脉注浆巷和上中段运输回风巷的正下方,沿矿体走向方向上的注浆帷幕位于两侧端部的盘区间柱中。

15.有益效果

16.与现有技术和方法相比,本实用新型提供的一种尾砂井下存储系统具有以下有益效果:(1)尾砂存储系统位于井下,排放尾砂安全经济环保,能够避免在地表建立尾矿库,从而避免地表尾矿库带来的安全和环保风险;(2)选矿尾砂存储系统形成过程中产生的废石可作为建筑业砂石骨料原料加工成砂石骨料出售,改善企业经济效益。

附图说明

17.下面结合附图对本实用新型做进一步详细说明。

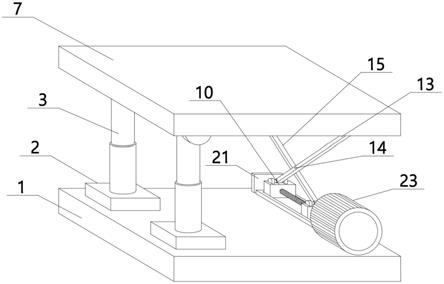

18.图1是本实用新型提供的一种尾砂井下存储系统的结构示意图;

19.图2为本实用新型提供的一种尾砂井下存储系统的a

‑

a剖面图;

20.图3为本实用新型提供的一种尾砂井下存储系统的b

‑

b剖面图;

21.图4为本实用新型提供的一种尾砂井下存储系统的c

‑

c剖面图;

22.图中:1

‑

上中段运输回风巷;2

‑

上部盘区联络道;3

‑

存储单元联络道;4

‑

盘区间柱;5

‑

隔离间柱;6

‑

存储单元;7

‑

上部沿脉注浆巷;8

‑

中段运输巷;9

‑

下部盘区联络道;10

‑

沿脉运输巷;11

‑

拉底巷;12

‑

出矿进路;13

‑

联络斜坡道;14

‑

下部沿脉注浆巷;15

‑

注浆帷幕;16

‑

集水钻孔。

具体实施方式

23.以下将结合附图对本实用新型各实施例的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例;基于本实用新

型的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施例,都属于本实用新型所保护的范围。

24.本实用新型提供的一种选矿尾砂井下存储系具有如下特征:

25.所述选矿尾砂井下存储系统由尾砂存储空间、上部进砂系统、下部排水系统和底部渗水收集系统组成;所述尾砂存储空间由数个存储单元6构成,存储单元6为采出围岩后形成的空区,存储单元6之间留设有垂直于矿体走向的盘区间柱4和沿矿体走向的隔离间柱5;所述上部进砂系统由上部盘区联络道2、存储单元6联络道3和上部沿脉注浆巷7组成;所述下部排水系统由下部盘区联络道9、沿脉运输巷10、出矿进路12、拉底巷11组成;所述底部渗水收集系统由联络斜坡道13、下部沿脉注浆巷14组成。

26.所述尾砂存储系统的体积大小根据所需排放处理的尾砂量确定,选矿尾砂井下存储系统布置在矿体首采中段下盘稳固性较好的岩层中并位于下中段回采时的岩石移动范围之外,存储单元6的高为中段高度,长和宽根据岩层稳固性取值。所述存储单元6长50

‑

80m,宽15

‑

20m,所述盘区间柱4宽12

‑

15m,隔离间柱5宽8

‑

10m。

27.所述上部盘区联络道2布置在盘区间柱4上部中央,上部盘区联络道2联通上中段运输回风巷1和上部沿脉注浆巷7,上部沿脉注浆巷7沿矿体走向布置在尾砂存储系统最外侧,每个存储单元6上部和两侧的上部盘区联络道2之间通过存储单元6联络道3联通。

28.所述下部盘区联络道9自中段运输巷8开口并布置在盘区间柱4下部中央,相邻下部盘区联络道9之间通过沿脉运输巷10联通,每两个相邻的存储单元6共用一条沿脉运输巷10,每个存储单元6底部的拉底巷11和沿脉运输巷10之间采用出矿进路12联通。

29.所述下部沿脉注浆巷14沿矿体走向布置在下部排水系统标高以下10

‑

12m处,下部沿脉注浆巷14和中段沿脉运输巷10之间通过联络斜坡道13联通。

30.所述选矿尾砂井下存储系统的四周和底部边界均施工有一层注浆帷幕15,防止尾砂中的水进入地下水系中,所述注浆帷幕15位于尾砂存储系统的四周和底部边界,其中垂直矿体走向方向上的注浆帷幕15分别位于上部沿脉注浆巷7和上中段运输回风巷1的正下方,沿矿体走向方向上的注浆帷幕15位于两侧端部的盘区间柱4中。所述存储单元6两侧布置有脱水管,所述上部进砂系统中布置有进砂管,所述下部排水系统中布置有排水管和沉淀水仓,脱水管底部和排水管相连接,所述底部渗水收集系统布置有一排集水钻孔16、集水池和输水管;地表选矿尾砂输送管和所述进砂管相连接,选矿尾砂通过管道排放至存储单元6中,尾砂中的水通过脱水管、排水管排入沉淀水仓中,少量渗透水通过集水钻孔16汇入集水池中,然后通过输水管泵送至沉淀水池中,沉淀水池中的水再通过井下排水系统排至地表。

31.以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。