1.本发明涉及医疗设备技术领域,具体是一种宽带载波能量导入仪及方法。

背景技术:

2.近年来,随着饮食结构的改变、人口老龄化及环境等因素的影响,糖尿病患病率大幅升高,根据国际糖尿病联盟的统计数据显示,目前全球糖尿病约有4.15亿人口,预计到2040年糖尿病患者将达到6.42亿。随着糖尿病发病率的升高,糖尿病的各种并发症也呈上升趋势。例如糖尿病视网膜病变(dr);糖尿病肾病,糖尿病心脑血管病等严重并发症,其致病过程受多因素、多环节、多基因影响,缺少疗效显著的药物,其治疗也一直是研究热点。

3.理疗是物理疗法的简称,是指应用多种物理因子治疗和预防疾病的方法。物理因子分为两大类:第一类是利用大自然的物理能源,如日光、大气、海水、矿泉等;第二类是利用人工的物理因子,如电、光、声、磁、热和机械能等。理疗有悠久的历史。我国古代的针灸、推拿、拔罐等疗法一直沿用至今。随着科学技术的发展,理疗作为一种专门的学科,发展很快,特别是在超声波、磁能、热能方面。近年来,尤其通过超声波在医疗领域有大量的实际应用证明安全、可靠、有效。

4.基于上述基础,现在提供一种宽带载波能量导入仪及方法。

技术实现要素:

5.本发明的目的在于提供一种宽带载波能量导入仪及方法,以解决上述背景技术中提出的问题。

6.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

7.一种宽带载波能量导入仪,包括设备本体,所述设备本体上设有对患者进行治疗的治疗组件,所述治疗组件电性连接微控制器,微控制器电性连接设置在设备本体表面的液晶显示屏;

8.所述治疗组件包括用于对患者进行热敷处理的热能发生单元、利用静态磁场影响血红蛋白的协同效应以增加局部微循环组织血液含氧量及脉冲交变磁场降低血液粘稠度的电磁波发生单元以及利用超声波波能渗透性聚焦促进血管微循环系统的流通的超声波发生单元

9.作为本发明进一步的方案:所述设备本体内部设有用于供电的蓄电池,蓄电池的充电端设有充电插孔。

10.作为本发明进一步的方案:所述热能发生单元包括与微控制器电性连接的第三d/a转换模块,第三d/a转换模块电性连接热能控制器,热能控制器电性连接热能发生块以及同步产生的1um

‑

15um远红外辐射能的远红外辐射能发生块。

11.作为本发明进一步的方案:所述电磁波发生单元包括与微控制器电性连接的第二d/a转换模块,第二d/a转换模块电性连接电磁波发生器,电磁波发生器电性连接功率放大器的第一接口。

12.作为本发明进一步的方案:所述超声波发生单元包括与微控制器电性连接的第一d/a转换模块,第一d/a转换模块电性连接超声波发生器,超声波发生器电性连接功率放大器的第二接口。

13.作为本发明进一步的方案:所述蓄电池供电电源:dc 3.7v~12v/6000mah。

14.作为本发明进一步的方案:所述功率放大器采用btl桥式放大结构。

15.一种宽带载频能量治疗方法,其特征在于,包括以下步骤:

16.步骤1:获取待治疗患者的数据信息,并将该信息通过液晶显示屏输入微控制器中;

17.步骤2:通过热能发生单元、电磁波发生单元和超声波发生单元对患者进行治疗

18.热能发生单元:微控制器启动治疗组件进行工作,同步,治疗组件中的热能发生单元会对患者所需治疗部位通过表皮组织进行热敷治疗,利用热能热敷效应及远红外热辐射效应,增加组织活性,促进细胞再生;

19.电磁波发生单元:治疗组件中的电磁波发生单元工作,利用恒定电流产生的静态交变磁场,影响血红蛋白的协同效应,从而增加局部微循环组织血液的含氧量,同时通过脉冲交变磁场降低血液粘稠度;

20.超声波发生单元:治疗组件中的超声波发生单元工作,利用超声低频波良好的组织渗透性,超声高频波波能聚焦穿透原理,使能量根据不同治疗方案,精准定位导入生命体组织,促进血管微循环系统的流通及渗透性,改善微循环组织的营养供应,对于局部组织进行按摩康复辅助治疗,这里的超声波治疗时,治疗波段从低到高逐渐调节直到与血管发生共振则波频确定。

21.与现有技术相比,本发明的有益效果是:

22.本技术中设置低电压驱动换能器阵列,将电能高效的转化为生命体组织可以接收的三种不同能量,通过磁场能、超声波能和热能的功率配比输出组合及共同作用,根据不同治疗方案提供不同物理康复治疗模式。通过三种能量的协同作用,修正类似糖尿病病理改变或由于老年性机能退化引发的微循环组织血液流体动力问题,改善因长期缺血、缺氧造成的细胞坏死而引起的器官组织及神经系统病变的底层诱因。

23.低电压、低功率、高安全性,设备采用3.7v/12v低电压,同时利用谐振效应。从而在极低的能量输出(远低于国家安全标准能量输出值上限),同样获得优异的治疗效果。大幅提高使用安全性,降低可能产生的其他不利影响。

24.液晶显示屏,液晶显示,可显示治疗方案、能量输出配比,操作简单,易学、易用。

25.输出记忆,设备关闭后重新启动时,输出控制器预置为设备关闭时的设置。

26.感觉舒适,由于采用合理的能量配比,患者使用期间可以获得舒适的治疗体验。

27.对皮肤无刺激,由于采用非直接能量输出端电流接触性治疗,避免了对皮肤及机体组织的刺激。

附图说明

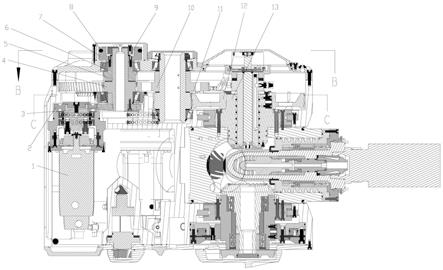

28.图1为本发明结构示意图。

29.图2为本发明上端结构示意图。

30.图3为本发明的原理框图。

31.图4为本发明的其他形式的结构图。

32.其中:设备本体100、充电插孔101、控制开关102、液晶显示屏103、治疗组件200。

具体实施方式

33.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

34.请参阅图1

‑

3,本发明实施例中,一种宽带载波能量导入仪,包括设备本体100,所述设备本体100上设有对患者进行治疗的治疗组件200,所述治疗组件200电性连接控制开关102,所述治疗组件200电性连接微控制器,微控制器电性连接设置在设备本体100表面的液晶显示屏103,通过液晶显示屏103可以控制治疗组件200工作,所述设备本体100内部设有用于供电的蓄电池,蓄电池的充电端设有充电插孔101;

35.所述治疗组件200包括热能发生单元、电磁波发生单元和超声波发生单元;

36.所述热能发生单元包括与微控制器电性连接的第三d/a转换模块,第三d/a转换模块电性连接热能控制器,热能控制器电性连接热能发生块以及同步产生的1um

‑

15um远红外辐射能的远红外辐射能发生块;

37.利用热能热敷效应及远红外热辐射效应,增加组织活性,促进细胞再生;

38.所述电磁波发生单元包括与微控制器电性连接的第二d/a转换模块,第二d/a转换模块电性连接电磁波发生器,电磁波发生器电性连接功率放大器的第一接口;

39.利用恒定电流产生的静态交变磁场,影响血红蛋白的协同效应,从而增加局部微循环组织血液的含氧量,同时通过脉冲交变磁场降低血液粘稠度;

40.所述超声波发生单元包括与微控制器电性连接的第一d/a转换模块,第一d/a转换模块电性连接超声波发生器,超声波发生器电性连接功率放大器的第二接口;

41.利用超声低频波良好的组织渗透性,超声高频波波能聚焦穿透原理,使能量根据不同治疗方案,精准定位导入生命体组织,促进血管微循环系统的流通及渗透性,改善微循环组织的营养供应,对于局部组织进行按摩康复辅助治疗,这里的超声波治疗时,治疗波段从低到高逐渐调节直到与血管发生共振则波频确定;

42.通过磁场能、超声波能及热能的相互作用,将电能高效的转化为生命体组织可以接收的能量。利用超声低频波良好的组织渗透性,运用波能聚焦穿透原理,使能量精准定位导入生命体组织,促进血管微循环系统的流通及渗透性,改善微循环组织的营养供应,对于局部组织进行按摩康复辅助治疗。利用交变磁场,影响血红蛋白的协同效应,从而增加局部微循环组织血液的含氧量。利用热能热敷效应,增加组织活性,促进细胞再生。通过三种能量的协同作用,改善因微循环组织长期缺血、缺氧造成的细胞坏死而引起的器官组织及神经系统病变。同时设备可根据不同人体结构差异性,对频率幅度方位进行适应性匹配调节,从而获得最佳效果。

43.本产品的使用环境:环境温度: 10℃~ 40℃;相对湿度:30%~75%;大气压力:700hpa~1060hpa;供电电源:dc 3.7v~12v/6000mah。

44.图4所示,本技术中的治疗组件200不仅限于本技术上述所记载的依附与设备本体

上的,还可以包括通过数据线连接的手环形式、电极贴形式、头盔形式、眼镜形式,在实际使用时,将热能发生单元、电磁波发生单元和超声波发生单元分开的构成形式也属于本技术保护的范围;

45.本发明的工作原理是:本设备微处理器根据用户所选参数,作出相应的分析运算,通过1/o接口电路驱动液晶显示,并输出相应信号,经过d/a转换后,输出超声波及电磁波形,波形调制后,经功率放大,输出变压器隔离后,输出至超声波模块及电磁模块。透热部分同样采用了微控制器,输出不同占空比的脉冲,热能经驱动直接至热能模块。通过超声波模块,电磁模块及热能模块将电能高效的转化为生命体组织可以接收的三种不同能量,通过磁场能、超声波能和热能的功率配比输出组合及共同作用,根据不同治疗方案提供不同物理康复治疗模式。

46.对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。