1.本实用新型涉及动力电池模组散热技术领域,具体涉及一种框架散热结构及具有该结构的动力电池模组。

背景技术:

2.近些年,电动汽车的快速发展带动了动力电池的发展。作为电动汽车的动力来源,电池性能的好坏不但关系到整车续驶里程的长短,而且关系到产品的安全性和可靠性。可以说,动力电池的发展决定着纯电动汽车的未来。

3.新能源动力电池模组的种类很多,其中,三元锂动力电池模组和磷酸铁锂动力电池模组在乘用车和商用车领域起主导应用,目前乘用车动力电池模组以三元锂动力电池模组为主,商用车动力电池模组以磷酸铁锂动力电池模组为主。目前阻碍动力锂离子动力电池模组发展的瓶颈之一是它的安全性能。由于锂离子动力电池模组具有能量密度大、工作温度高、工作环境恶劣等方面的原因,加上以人为本的安全理念,因此,用户对动力电池模组的安全性提出了非常高的要求。

4.而动力电池面临的最大问题就是因温度过高而导致的加速老化、性能衰减甚至爆炸起火等问题,因此实现对动力电池模组电池芯的快速散热至关重要。

技术实现要素:

5.有鉴于此,为了缓解动力电池模组温度过高带来的问题,本实用新型提出了一种应用于动力电池模组的框架散热结构。

6.为解决上述技术问题,本实用新型采用以下技术方案予以实现:

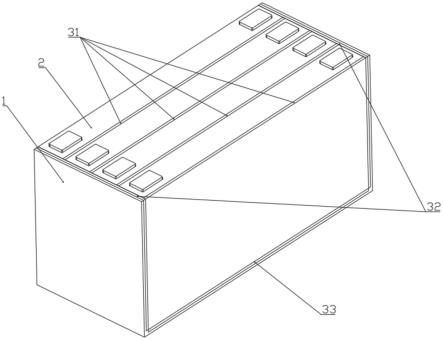

7.一种框架散热结构,其为均热板围绕电池芯设置形成的立体导热框架,利用均热板内部气液相变释放大量潜热的原理,多层次、高效率地将热量从电池模组内部传输至壳体外部,实现对电池模组的高效热控。该框架散热结构包括端部均热板、底部均热板以及若干电池芯间均热板,框架散热结构围绕电池模组设置,所述端部均热板、底部均热板分别与电池模组的端部和底部接触传热,所述电池芯间均热板并列设置于底部均热板之上,两相邻的电池芯间均热板之间形成供电池芯放置的隔槽,电池芯间均热板用于与两侧的电池芯接触传热。

8.进一步地,所述端部均热板与底部均热板之间、端部均热板与电池芯间均热板之间、底部均热板与电池芯间均热板之间有接触的位置都灌注有导热硅脂或导热泥或导热灌封胶等市面上存在的导热软质材料。填补气隙,减小热阻。

9.本实用新型中,所述端部均热板包括前端均热板和后端均热板,前端均热板、后端均热板与底部均热板共同围设成一个呈“u”形的框架结构,所述电池芯间均热板相互间隔地设于“u”形框架内,电池芯间均热板的下端与底部均热板接触,电池芯间均热板的前后端分别与前端均热板、后端均热板接触,从而在两相邻的电池芯间均热板之间形成用于设置电池芯的隔槽。

10.一种动力电池模组,包括外壳、电池芯和框架散热结构,所述框架散热结构包括端部均热板、底部均热板以及若干电池芯间均热板,所述底部均热板插设在外壳的底部插槽中,所述端部均热板插设在外壳的前端和/或后端插槽中,所述电池芯间均热板并排设于外壳的两端部之间,所述电池芯间均热板之间形成隔槽,所述电池芯设置在所述隔槽中,所述端部均热板、底部均热板以及电池芯间均热板分别与电池芯的端部、底部和侧部接触并进行传热。

11.进一步地,所述端部均热板与底部均热板之间、端部均热板与电池芯间均热板之间、底部均热板与电池芯间均热板之间有接触的位置都灌注有导热硅脂或导热泥或导热灌封胶等市面上存在的导热软质材料。填补气隙,减小热阻。此外,所有均热板与外壳或电池芯接触的位置,同样灌注有导热硅脂或导热泥或导热灌封胶等市面上存在的导热软质材料。

12.进一步可选地,所述外壳的两端和底部设置有液冷板,可根据动力电池模组不同发热工况设定液冷板内冷却液流速。该实施例将相变均热板的高导热性能与传统液冷结构的优良散热性能两者结合,实现对动力电池模组的高效热控。

13.进一步可选地的,所述外壳的两端设置有翅片散热结构,翅片散热结构大幅增加发热体与空气的对流换热面积。两个翅片散热结构旁各设有鼓风机,强化空气与动力电池模组对流换热过程,结合内部各均热板的高效均温作用实现对动力电池模组的高效热控。

14.本实用新型的有益效果为:

15.一、通过设置的多块均热板能够显著改善动力电池模组内部发热严重且温度分布不均匀的情况,多层次、高效率地将热量从电池模组内部传输至壳体外部,实现对电池模组的高效热控。

16.二、使用以产业化生产高导热均热板为基础实施,成本低廉。

17.三、结构简单,对装配要求不高。

18.四、所涉及零件对精度要求不高,易于加工。

附图说明

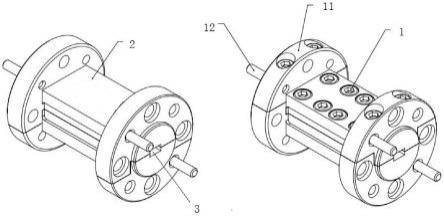

19.图1为动力电池模组的结构示意图;

20.图2为设置有液冷的动力电池模组的结构示意图;

21.图3为设置有风冷装置的动力电池模组的结构示意图。

22.图中:外壳1、电池芯2、框架散热结构3、端部均热板31、底部均热板32、电池芯间均热板33、液冷板4、翅片散热结构5、鼓风机6。

具体实施方式

23.为让本领域的技术人员更加清晰直观的了解本实用新型,下面将结合附图,对本实用新型作进一步的说明。

24.实施例1

25.如图1所示,一种动力电池模组,包括外壳1、电池芯2和框架散热结构3,该框架散热结构3包括端部均热板31、底部均热板32以及若干电池芯间均热板33,框架散热结构3围绕电池模组设置,底部均热板32插设在外壳1的底部插槽中,端部均热板31插设在外壳的前

端和后端插槽中;

26.端部均热板31、底部均热板32分别与电池模组的端部和底部接触传热,电池芯间均热板33并列设置于底部均热板32之上,两相邻的电池芯间均热板33之间形成供电池芯2放置的隔槽,电池芯间均热板33用于与两侧的电池芯2接触传热。

27.端部均热板31与底部均热板32之间、端部均热板31与电池芯间均热板33之间、底部均热板32与电池芯间均热板33之间有接触的位置都灌注有导热硅脂或导热泥或导热灌封胶等市面上存在的导热软质材料,以填补气隙,减小热阻。此外,所有均热板与外壳1或电池芯2接触的位置,同样灌注有导热硅脂或导热泥或导热灌封胶等市面上存在的导热软质材料。

28.本实用新型中,端部均热板31包括前端均热板和后端均热板,前端均热板、后端均热板与底部均热板32共同围设成一个呈“u”形的框架结构,电池芯间均热板33相互间隔地设于“u”形框架内,电池芯间均热板33的下端与底部均热板32接触,电池芯间均热板33的前后端分别与前端均热板、后端均热板接触,两相邻的电池芯间均热板33之间形成用于设置电池芯2的隔槽。

29.实施例2

30.如图2所示,本实施例与实施例1的改进点在于,外壳1的两端和底部设置有液冷板4,可根据动力电池模组不同发热工况设定液冷板内冷却液流速。该实施例将相变均热板的高导热性能与传统液冷结构的优良散热性能两者结合,实现对动力电池模组的高效热控。

31.实施例3

32.如图3所示,本实施例与实施例1的改进点在于,外壳1的两端设置有翅片散热结构5,翅片散热结构5大幅增加发热体与空气的对流换热面积。两个翅片散热结构5旁各设有鼓风机6,强化空气与动力电池模组对流换热过程,结合内部各均热板的高效均温作用实现对动力电池模组的高效热控。

33.以上仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。