1.本发明涉及一种电磁继电器。

背景技术:

2.电磁继电器在电流切断时在触点产生电弧。若触点的温度因该电弧而上升,则有时触点熔融而产生包括金属蒸气在内的高温的气体。若该高温的气体滞留在触点的附近,则触点间的绝缘性能降低,有可能再触发电弧。为了防止该电弧的再触发,专利文献1所公开的电磁继电器在壳体内设有将电弧熄灭的灭弧空间、与灭弧空间相独立的气体流入空间、以及从灭弧空间向气体流入空间释放高温的气体的气体通路。

3.专利文献1:日本特开2016-24864号公报

4.在专利文献1的电磁继电器中,气体通路的入口和出口配置于触点的附近。因此,高温的气体容易通过气体通路而返回至触点。若负载能力变大,则返回至触点附近的高温的气体的量也变多,因此有电弧再触发的担忧。

技术实现要素:

5.本发明的课题在于,在电磁继电器中,抑制在触点产生的电弧的再触发。

6.本发明的一个方式的电磁继电器具备壳体、第一固定端子、第二固定端子、可动接触片、第一磁铁、气体流路以及划分部件。壳体包括收纳空间和从第一方向覆盖收纳空间的侧壁。收纳空间包括第一空间和第二空间。第一固定端子包括配置于第一空间的第一固定触点和从侧壁向第一方向突出的第一外部连接部。第二固定端子与第一固定端子分离地配置。第二固定端子包括配置于第二空间的第二固定触点和从侧壁向第一方向突出的第二外部连接部。可动接触片遍及第一空间和第二空间地配置。可动接触片包括与第一固定触点对置的第一可动触点和与第二固定触点对置的第二可动触点。第一磁铁使在第一固定触点与第一可动触点之间产生的第一电弧向第一方向伸长。气体流路配置于侧壁与可动接触片之间。气体流路包括与第一空间连通的流入口和与第二空间连通的流出口。划分部件配置于可动接触片与气体流路之间,将第一空间和第二空间从气体流路划分开。

7.在该电磁继电器中,通过配置于侧壁与可动接触片之间的气体流路,能够使第一电弧所产生的高温的气体从第一空间向第二空间释放,因此能够抑制第一电弧所产生的高温的气体滞留在第一空间。另外,由于气体流路的流出口与第二空间连通,所以流出口配置于远离第一固定触点的位置。因此,经由气体流路从第一空间流动至第二空间流动的高温的气体难以返回至第一空间。由此,能够抑制第一电弧的再触发。

8.电磁继电器也可以还具备第二磁铁,该第二磁铁使在第二固定触点与第二可动触点之间产生的第二电弧向与第一方向相反的第二方向伸长。在该情况下,第二电弧向远离流出口的方向伸长,因此能够抑制第二电弧的再触发。

9.电磁继电器也可以还具备驱动装置,该驱动装置配置为比第一空间以及第二空间更靠第二方向,使可动接触片沿移动方向移动,该移动方向包括第一可动触点接近第一固

定触点的方向、以及第一可动触点远离第一固定触点的方向。在该情况下,在驱动装置配置为比第一空间以及第二空间更靠第二方向的电磁继电器中,能够抑制第一电弧的再触发。

10.第二空间也可以与配置驱动装置的空间连通。在该情况下,能够使第二电弧所产生的高温的气体向配置驱动装置的空间释放。

11.第一磁铁也可以配置为,随着第一电弧向第一方向伸长,而第一电弧向接近第一磁铁的方向伸长。壳体也可以包括电弧抵接面,该电弧抵接面配置于第一磁铁与可动接触片之间,供第一电弧抵接。气体流路的流入口也可以与电弧抵接面对置。在该情况下,能够高效地将第一电弧所产生的高温的气体引导至气体流路。

12.气体流路的流入口也可以包括朝向电弧抵接面扩大的锥形部。在该情况下,能够进一步高效地将第一电弧所产生的高温的气体引导至气体流路。

13.划分部件也可以包括朝向电弧抵接面向接近侧壁的方向倾斜的锥形面。在该情况下,能够更高效地将第一电弧所产生的高温的气体引导至气体流路。

14.划分部件也可以还包括凸部,该凸部配置为比锥形面更远离电弧抵接面,且朝向可动接触片向与第一方向相反的第二方向突出。在该情况下,能够利用凸部来抑制经由气体流路从第一空间流动至第二空间的高温的气体返回至第一可动触点附近。

15.划分部件也可以与壳体的侧壁相独立。在该情况下,能够由灭弧性能优异的材料形成划分部件。

16.电磁继电器也可以还具备构成气体流路的流路部件,该流路部件与壳体的侧壁相独立,且配置于侧壁与划分部件之间。在该情况下,能够由灭弧性能优异的材料形成流路部件。

17.根据本发明,在电磁继电器中,抑制在触点产生的电弧的再触发。

附图说明

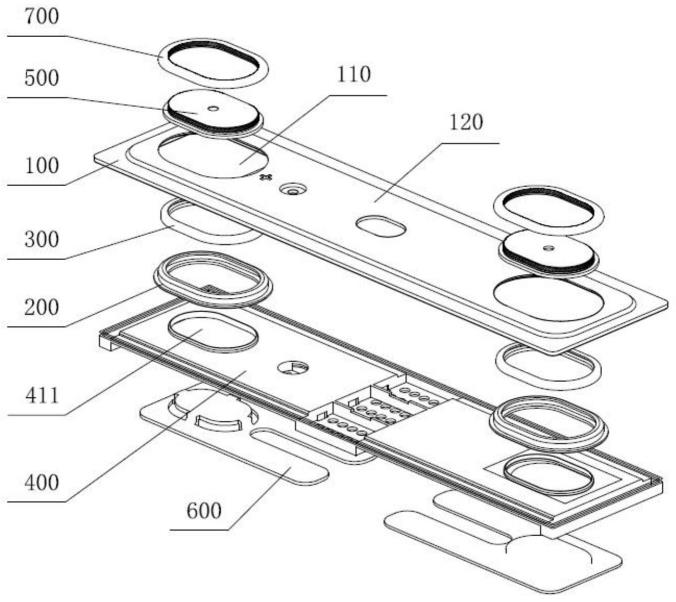

18.图1是电磁继电器的立体图。

19.图2是拆下罩后的状态下的电磁继电器的立体图。

20.图3是在与上下方向正交的平面处剖切电磁继电器的局部剖视图。

21.图4是在与前后方向正交的平面处剖切电磁继电器的局部剖视图。

22.图5是划分部件周边的剖视立体图。

23.图6是变形例的划分部件周边的剖视立体图。

24.符号说明

[0025]1…

电磁继电器;2

…

壳体;4

…

驱动装置;11

…

第一固定端子;11a

…

第一固定触点;12

…

第二固定端子;12a

…

第二固定触点;13

…

可动接触片;13a

…

第一可动触点;13b

…

第二可动触点;23

…

侧壁;24

…

收纳空间;24a

…

第一空间;24b

…

第二空间;25a

…

电弧抵接面;50

…

磁铁(第一磁铁的一例);51

…

磁铁(第二磁铁的一例);60

…

气体流路;61a

…

锥形部;70

…

划分部件;70d

…

锥形面。

具体实施方式

[0026]

以下,参照附图对实施方式的电磁继电器1进行说明。如图1及图2所示,电磁继电器1具备壳体2、触点装置3以及驱动装置4。

[0027]

此外,在以下的说明中,将相对于壳体2的下述的基座21配置触点装置3及驱动装置4的方向作为上方向(第二方向的一例),将其相反方向作为下方向(第一方向的一例),将相对于驱动装置4配置触点装置3的方向作为前方向,将其相反方向作为后方向,将图3的纸面的左右方向作为左右方向进行说明。此外,上述方向是为了便于说明而定义的,并不限定电磁继电器1的配置方向。

[0028]

壳体2形成为箱形。对于壳体2而言,由树脂等绝缘材料形成的壳体2包括基座21和罩22。基座21支撑触点装置3以及驱动装置4。基座21包括底部21a、外壁21b~21e以及内壁21f。底部21a沿与上下方向正交的方向延伸。外壁21b从底部21a的前缘向上方延伸。外壁21c从底部21a的后缘向上方延伸。外壁21d从底部21a的左缘向上方延伸。外壁21e从底部21a的右缘向上方延伸。内壁21f从底部21a向上方延伸。内壁21f在外壁21d与外壁21e之间沿左右方向延伸。内壁21f在前后方向上配置于触点装置3与驱动装置4之间。

[0029]

罩22朝向下方开口,以从上方覆盖基座21的底部21a的方式安装于基座21的外壁21b~21e。触点装置3以及驱动装置4被收纳于壳体2。

[0030]

如图3所示,触点装置3包括第一固定端子11、第二固定端子12以及可动接触片13。此外,在以下的说明中,有时将第一固定端子11以及第二固定端子12记载为固定端子11、12。

[0031]

固定端子11、12由铜等具有导电性的材料形成。固定端子11、12是板状的端子,沿与前后方向正交的方向延伸。固定端子11、12被基座21的底部21a支撑。在本实施方式中,固定端子11、12压入固定于基座21的底部21a。

[0032]

如图3及图4所示,第一固定端子11包括第一固定触点11a和第一外部连接部11b。第一固定触点11a配置于第一固定端子11的前表面。第一固定触点11a铆接固定于第一固定端子11。此外,第一固定触点11a也可以与第一固定端子11成为一体。第一外部连接部11b从基座21的底部21a向下方突出,与未图示的外部设备电连接。

[0033]

第二固定端子12从第一固定端子11向左方向分离地配置。第二固定端子12呈与第一固定端子11左右对称的形状。第二固定端子12包括第二固定触点12a和第二外部连接部12b。第二固定触点12a配置于第二固定端子12的前表面。第二固定触点12a铆接固定于第二固定端子12。此外,第二固定触点12a也可以与第二固定端子12成为一体。第二外部连接部12b从基座21的底部21a向下方突出,与未图示的外部设备电连接。

[0034]

可动接触片13是板状的端子,由铜等具有导电性的材料形成。可动接触片13配置于固定端子11、12的前方。可动接触片13在从前后方向观察时大致呈t字形状。可动接触片13包括第一可动触点13a、第二可动触点13b、上下延伸部13c以及左右延伸部13d。

[0035]

第一可动触点13a以及第二可动触点13b铆接固定于可动接触片13。第一可动触点13a以及第二可动触点13b配置于左右延伸部13d的后表面。第一可动触点13a与第一固定触点11a在前后方向上对置。第一可动触点13a能够与第一固定触点11a接触。第二可动触点13b从第一可动触点13a向左方向分离地配置。第二可动触点13b与第二固定触点12a在前后方向上对置。第二可动触点13b能够与第二固定触点12a接触。此外,第一可动触点13a以及第二可动触点13b也可以与可动接触片13成为一体。

[0036]

上下延伸部13c沿上下方向延伸,上部与驱动装置4连接。左右延伸部13d从上下延伸部13c的下部沿左右方向延伸。

[0037]

驱动装置4配置为比触点装置3更靠上方。驱动装置4配置为比下述的第一空间24a以及第二空间24b更靠上方。驱动装置4使可动接触片13向第一可动触点13a接近第一固定触点11a的方向、以及第一可动触点13a远离第一固定触点11a的方向移动。并且,驱动装置4使可动接触片13向第二可动触点13b接近第二固定触点12a的方向、以及第二可动触点13b远离第二固定触点12a的方向移动。在本实施方式中,驱动装置4使可动接触片13沿前后方向移动。

[0038]

如图2及图4所示,驱动装置4包括卷线筒41、线圈42、磁轭43、可动铁片44、树脂部件45、复位弹簧46以及固定铁芯47。

[0039]

卷线筒41呈筒状且沿前后方向延伸。线圈42卷绕在卷线筒41的外周。线圈42配置为比固定端子11、12更靠上方。磁轭43具有呈l字状地弯曲的形状。磁轭43包括连结部43a和延伸部43b。连结部43a配置于卷线筒41的后方,且与固定铁芯47连结。延伸部43b以覆盖线圈42的上方的方式从连结部43a的上端向前方延伸。

[0040]

可动铁片44配置于固定铁芯47的前方。可动铁片44在延伸部43b的前端以能够转动的方式被磁轭43支撑。树脂部件45使可动铁片44与可动接触片13绝缘。树脂部件45将可动铁片44与可动接触片13连结。详细而言,可动铁片44以及可动接触片13嵌件成形于树脂部件45。由此,树脂部件45以及可动接触片13根据可动铁片44的转动而与可动铁片44一起一体地转动。

[0041]

复位弹簧46是螺旋弹簧,沿前后方向延伸。复位弹簧46的前端与可动铁片44连接,后端与磁轭43连接。复位弹簧46经由可动铁片44以及树脂部件45向前方向对可动接触片13进行施力。即,复位弹簧46向第一可动触点13a远离第一固定触点11a的方向、以及第二可动触点13b远离第二固定触点12a的方向对可动接触片13施力。固定铁芯47配置于卷线筒41的内侧,沿前后方向贯通卷线筒41。固定铁芯47配置为比固定端子11、12更靠上方。

[0042]

接下来,对电磁继电器1的动作进行说明。在未对线圈42施加电压的状态下,如图3所示,通过复位弹簧46的弹力,第一可动触点13a处于从第一固定触点11a离开的状态,并且第二可动触点13b处于从第二固定触点12a离开的状态。若对线圈42施加电压使之励磁,则通过电磁力使可动铁片44吸附于固定铁芯47,从而可动铁片44克服复位弹簧46的弹力而转动。由此,可动接触片13向后方移动,第一可动触点13a与第一固定触点11a接触,第二可动触点13b与第二固定触点12a接触。若停止向线圈42施加电压,则可动铁片44通过复位弹簧46的弹力而转动。由此,可动接触片13向前方移动,第一可动触点13a从第一固定触点11a离开,第二可动触点13b从第二固定触点12a离开。

[0043]

在此,壳体2包括侧壁23、收纳空间24以及磁铁收纳部25、26。在本实施方式中,侧壁23由基座21的底部21a构成。侧壁23从下方覆盖收纳空间24。

[0044]

收纳空间24设于基座21与罩22之间。收纳空间24在左右方向上设于磁铁收纳部25与磁铁收纳部26之间。收纳空间24在前后方向上设于外壁21b与内壁21f之间。第一固定触点11a、第二固定触点12a以及可动接触片13被收纳于收纳空间24。

[0045]

收纳空间24包括第一空间24a和第二空间24b。第一空间24a是配置第一固定触点11a和第一可动触点13a的空间。第二空间24b是配置第二固定触点12a和第二可动触点13b的空间。第二空间24b与第一空间24a连通。第一空间24a与第二空间24b的边界b例如是可动接触片13的在左右方向上的中心。第一空间24a以及第二空间24b的上部与配置驱动装置4

的空间30连通。驱动装置4在壳体2内配置为比第一空间24a及第二空间24b更靠上方。可动接触片13遍及第一空间24a和第二空间24b地配置。

[0046]

磁铁收纳部25与基座21一体形成。磁铁收纳部25是朝向下方开口的凹部,从侧壁23向上方突出地形成。磁铁收纳部25配置于第一固定触点11a及第一可动触点13a的右侧方。磁铁收纳部25包括电弧抵接面25a。电弧抵接面25a在左右方向上配置于下述的磁铁50与可动接触片13之间。电弧抵接面25a沿与左右方向正交的方向延伸。电弧抵接面25a供在第一固定触点11a与第一可动触点13a之间产生的电弧a1(第一电弧的一例)抵接。

[0047]

磁铁收纳部26呈与磁铁收纳部25左右对称的形状,配置于第二固定触点12a以及第二可动触点13b的左侧方。

[0048]

电磁继电器1具备磁铁50、51、气体流路60以及划分部件70。磁铁50是第一磁铁的一例。磁铁51是第二磁铁的一例。磁铁50、51例如是矩形的永久磁铁。磁铁50配置于第一固定触点11a以及第一可动触点13a的右侧方。磁铁50被收纳于磁铁收纳部25。磁铁50从下方向插入至磁铁收纳部25,利用从下方支撑磁铁50的支撑部件54来防止从磁铁收纳部25脱落。

[0049]

磁铁50配置为磁通在第一固定触点11a附近向右方向流动。如图4所示,磁铁50使电弧a1朝向下方向伸长。详细而言,例如在电流从第一可动触点13a朝向第一固定触点11a流动的情况下,对电弧a1作用下方向的洛伦兹力,从而电弧a1朝向下方向伸长。此外,如图4所示,电弧a1随着向下方伸长而向接近电弧抵接面25a的方向伸长。

[0050]

磁铁51配置于第二固定触点12a以及第二可动触点13b的左侧方。磁铁51被收纳于磁铁收纳部26。磁铁51从下方向插入至磁铁收纳部26,利用从下方支撑磁铁51的支撑部件55来防止从磁铁收纳部26脱落。

[0051]

磁铁51配置为磁通在第二固定触点12a附近向右方向流动。磁铁51配置为与磁铁50异极对置。磁铁51使在第二固定触点12a与第二可动触点13b之间产生的电弧a2(第二电弧的一例)朝向上方向伸长。详细而言,例如,在电流从第二固定触点12a朝向第二可动触点13b流动的情况下,对电弧a2作用上方向的洛伦兹力,从而电弧a2朝向上方向伸长。此外,如图4所示,电弧a2随着向上方伸长而向接近磁铁51的方向伸长。

[0052]

气体流路60配置在收纳空间24内。气体流路60是用于将第一电弧所产生的高温的气体从第一空间24a释放到第二空间24b的流路。气体流路60配置于第一空间24a以及第二空间24b的下方。气体流路60在上下方向上配置于侧壁23与可动接触片13之间。气体流路60在左右方向上配置于磁铁收纳部25与磁铁收纳部26之间。气体流路60沿左右方向延伸。气体流路60由侧壁23、划分部件70、外壁21b以及内壁21f构成。

[0053]

气体流路60包括流入口61和流出口62。流入口61与第一空间24a连通。流入口61与电弧抵接面25a对置。流入口61包括朝向电弧抵接面25a扩大的锥形部61a。流入口61在左右方向上比第一固定触点11a的中心以及第一可动触点13a的中心更接近电弧抵接面25a。

[0054]

流出口62与第二空间24b连通。流出口62与磁铁收纳部26对置。流出口62包括朝向磁铁收纳部26扩大的锥形部62a。流出口62在左右方向上比第二固定触点12a的中心以及第二可动触点13b的中心更接近磁铁收纳部26。

[0055]

划分部件70与基座21相独立。划分部件70例如由灭弧性能比基座21的灭弧性能优异的材料形成。此外,划分部件70也可以由与基座21相同的材料形成。划分部件70固定于基

座21。

[0056]

划分部件70配置于收纳空间24。划分部件70配置于可动接触片13与气体流路60之间。划分部件70将第一空间24a和第二空间24b从气体流路60划分开。划分部件70沿左右方向及前后方向延伸。划分部件70的前后方向的侧面与外壁21b和内壁21f接触。划分部件70的左右方向的侧面与磁铁收纳部25、26分离。划分部件70的下表面与侧壁23分离。

[0057]

划分部件70包括凹部70a、凸部70b、70c以及锥形面70d、70e。凹部70a形成于划分部件70的下表面。凹部70a形成于划分部件70的左右方向的中心。凹部70a向下方开口。

[0058]

划分部件70被形成于基座21的支撑部21g、21h支撑。详细而言,划分部件70的凹部70a被支撑部21g、21h支撑。支撑部21g具有从外壁21b朝向收纳空间24突出的形状。支撑部21g与侧壁23连接。支撑部21h具有从内壁21f朝向收纳空间24突出的形状。支撑部21h与侧壁23连接。支撑部21g与支撑部21g在前后方向上分离。

[0059]

凸部70b、70c形成于划分部件70的上表面。凸部70b、70c朝向可动接触片13向上方突出。凸部70b、70c配置为在左右方向上比锥形面70d更远离电弧抵接面25a。凸部70b配置于第一空间24a。凸部70b在第一空间24a内配置为比第一固定触点11a以及第一可动触点13a更靠左方。凸部70c配置于第二空间24b。凸部70c在第二空间24b内配置为比第二固定触点12a以及第二可动触点13b更靠右方。

[0060]

锥形面70d、70e形成于划分部件70的上表面。锥形面70d配置于第一固定触点11a以及第一可动触点13a的下方。锥形面70d朝向电弧抵接面25a向接近侧壁23的方向倾斜。锥形面70e配置于第二固定触点12a以及第二可动触点13b的下方。锥形面70e朝向磁铁收纳部26向接近侧壁23的方向倾斜。

[0061]

在上述的电磁继电器1中,通过配置于壳体2的侧壁23与可动接触片13之间的气体流路60,能够使电弧a1所产生的高温的气体从第一空间24a向第二空间24b释放,因此能够抑制电弧a1所产生的高温的气体滞留在第一空间24a。具体而言,如图4中双点划线所示,电弧a1所产生的高温的气体通过气体流路60而从第一空间24a流向第二空间24b。另外,由于气体流路60的流出口62与第二空间24b连通,所以流出口62配置于远离第一固定触点11a的位置。因此,经由气体流路60从第一空间24a流动至第二空间24b的高温的气体难以返回至第一空间24a。由此,能够抑制电弧a1的再触发。

[0062]

以上,对本发明的一个实施方式进行了说明,但本发明并不限定于上述实施方式,在不脱离发明的主旨的范围内能够进行各种变更。

[0063]

触点装置3以及驱动装置4的结构也可以变更。驱动装置4也可以为柱塞型的构造。壳体2的结构也可以变更。磁铁50、51的配置、形状也可以变更。

[0064]

划分部件70的形状也可以变更。划分部件70只要呈将第一空间24a和第二空间24b从气体流路60划分开的形状即可。例如,可以省略凸部70b、70c的至少一方,也可以在第一空间24a与第二空间24b的边界b形成凸部。

[0065]

图6是变形例的划分部件70周边的剖视立体图。电磁继电器1还可以具备流路部件80。流路部件80与壳体2相独立。流路部件80配置于侧壁23与划分部件70之间。在此,气体流路60由流路部件80、划分部件70、外壁21b以及内壁21f构成。流路部件80固定于侧壁23。流路部件80例如也可以由灭弧性能比基座21的灭弧性能优异的材料形成。划分部件70与流路部件80也可以成为一体。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。