1.本实用新型涉及一种车辆用雷达校正系统。

背景技术:

2.到2030年,向所有人提供安全、负担得起的、易于利用、可持续的交通运输系统,改善道路安全,特别是扩大公共交通,要特别关注处境脆弱者、妇女、儿童、残疾人和老年人的需要。一般来说,在自动驾驶领域中,车辆配有摄像机以及雷达装置等,来识别周遭环境(如道路标志、本车辆与相邻车辆之间的距离、本车辆与周围建物之间的距离、等),以辅助车辆在道路上行驶。为了保证摄像机以及雷达装置运作正常,在车辆出厂前须事先进行校正。在雷达校正系统中,例如是由雷达装置对车辆的周边所设的靶材装置发射电波,其中靶材装置的表面多半抛光成镜面,用以反射雷达装置的电波,由此根据反射波来调整雷达装置的检测轴。另外,在摄像机校正系统中,例如是由摄像机拍摄车辆的周边所设的靶材标志,由此确认摄像机的摄像成果是否满足预期。然而,若对车辆同时进行摄像机以及雷达装置的校正时,雷达校正系统中的表面如同镜面的靶材装置容易映照出摄像机校正系统用的靶材标志,进而造成摄像机校正系统的误判而影响校正结果。因此,如何避免这些系统校正时互相干扰是关键,进而有助于提高车辆的安全性,以发展可持续的交通输送系统。

3.[现有技术文献]

[0004]

[专利文献]

[0005]

[专利文献1]日本专利特开2003-170794号公报

技术实现要素:

[0006]

本实用新型提供一种车辆用雷达校正系统,能够避免校正时造成干扰。

[0007]

本实用新型的车辆用雷达校正系统包括:雷达装置,设置于车辆上以发射电波;靶材装置,对应于所述雷达装置来设置;以及校正装置,连接所述雷达装置,并接收所述电波经由所述靶材装置反射后所形成的反射波,以根据所述反射波来调整所述雷达装置的检测轴,其中所述靶材装置的面对所述雷达装置的表面为粗糙表面。

[0008]

在本实用新型的实施例中,所述靶材装置的所述表面的表面平均高度粗糙度为0.1微米以上。

[0009]

在本实用新型的实施例中,所述靶材装置的所述表面的表面平均高度粗糙度为10微米以上。

[0010]

在本实用新型的实施例中,所述靶材装置的所述表面的表面最大高度粗糙度为50微米以下。

[0011]

在本实用新型的实施例中,所述靶材装置包括暗色系的涂层,所述粗糙表面为所述涂层的表面。

[0012]

在本实用新型的实施例中,所述靶材装置的所述涂层为黑色。

[0013]

基于上述,本实用新型的车辆用雷达校正系统包括面对雷达装置的表面为粗糙表

面的靶材装置。由此,即使对车辆同时进行摄像机以及雷达装置的校正,车辆用雷达校正系统中的靶材装置的表面不会映照出摄像机校正系统用的靶材标志,进而能够避免摄像机校正系统的误判而影响校正结果。据此,本实用新型的车辆用雷达校正系统能够避免校正时造成干扰。

[0014]

为让本实用新型的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合附图作详细说明如下。

附图说明

[0015]

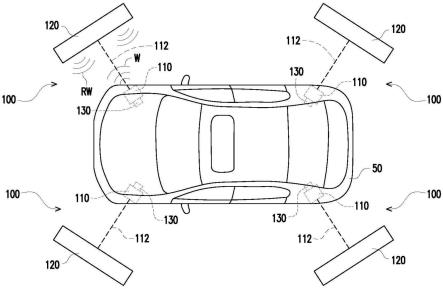

图1是本实用新型一实施例的车辆用雷达校正系统的应用示意图;

[0016]

图2是图1的车辆用雷达校正系统的靶材装置的示意图;

[0017]

图3是图1的车辆用雷达校正系统的靶材装置的变形例的示意图。

[0018]

附图标记说明

[0019]

50:车辆;

[0020]

100:车辆用雷达校正系统;

[0021]

110:雷达装置;

[0022]

112:检测轴;

[0023]

120:靶材装置;

[0024]

122:表面;

[0025]

130:校正装置;

[0026]

c:涂层;

[0027]

w:电波;

[0028]

rw:反射波。

具体实施方式

[0029]

图1是本实用新型一实施例的车辆用雷达校正系统的应用示意图。图2是图1的车辆用雷达校正系统的靶材装置的示意图。图3是图1的车辆用雷达校正系统的靶材装置的变形例的示意图。在本实施例中,车辆用雷达校正系统100是车辆50出厂前用以校正车辆50上的雷达装置所用的系统。但是,本实用新型并不限制车辆用雷达校正系统100用以校正车辆50上的雷达装置的时机,且不限于用以校正车辆的雷达装置。以下将搭配图1至图3说明本实施例的车辆用雷达校正系统100的具体结构,但其仅为其中一种示例,本实用新型不以此为限制。

[0030]

请参考图1以及图2,在本实施例中,车辆用雷达校正系统100包括雷达装置110、靶材装置120以及校正装置130。雷达装置110设置于车辆50上的四个角落以发射电波w,但雷达装置110不限于设置在角落,也可以设置在车辆50上的其他适当的位置。雷达装置110的数量也不以四个为限,可依实际需要调整为其他适当的数量。靶材装置120对应于雷达装置110来设置,也就是说,靶材装置120与雷达装置110大致在一直线上相向地设置,且每个雷达装置110对应一个靶材装置120,以适于靶材装置120反射由雷达装置110所发射的电波w。校正装置130连接雷达装置110,并接收电波w经由靶材装置120反射后所形成的反射波rw,以根据反射波rw来调整雷达装置110的检测轴112。检测轴112具体的调整方式以及原理例

如可采用现有技术,于此不再多做说明。

[0031]

进而,在本实施例中,靶材装置120的面对雷达装置110的表面122(如图2所示)为粗糙表面。靶材装置120的表面122为粗糙表面例如是指,对靶材装置120(例如为平板)的表面122(例如为平面)进行表面处理加工,使得靶材装置120的表面122构成为凹凸不平(非镜面),而不会映照出周边物体的影像。由于激光装置110是以电波w来进行校正,因而即使靶材装置120的表面122为粗糙表面,也不容易影响激光装置100的校正结果。

[0032]

由此可知,车辆用雷达校正系统100包括面对雷达装置110的表面122为粗糙表面的靶材装置120。由此,即使对车辆50同时进行摄像机(未示出)与雷达装置110的校正时,车辆用雷达校正系统100中的靶材装置120的表面122不会映照出摄像机校正系统用的靶材标志,进而能够避免摄像机校正系统的误判而影响校正结果。据此,车辆用雷达校正系统100能够避免校正时造成干扰。

[0033]

具体来说,请参考图2,在本实施例中,靶材装置120的表面122为粗糙表面例如是指,靶材装置120的表面122的表面平均高度粗糙度(rc)为0.1微米(μm)以上,优选为10微米以上,及/或靶材装置120的表面122的最大高度粗糙度(rz)为50微米以下。采用表面平均高度粗糙度来设定表面122的表面粗糙度的下限值的理由是,最大高度粗糙度只采计表面轮廓线的最高点与最低点之间的距离,即使设定最大高度粗糙度为10微米以上,表面的一部分为粗糙表面,但另一部分可能是光滑面(镜面),无法有效实现不会映照出周边物体的影像的需求。因此,优选为采用表面平均高度粗糙度来设定表面122的表面粗糙度的下限值,以期表面122的整体具有均一的表面粗糙度。另外,当平均高度粗糙度为0.1微米以上时即无法形成光滑面(镜面),但是考虑到制作过程中的误差,平均高度粗糙度设为10微米以上较能确保制作出来的表面为不会映照出周边物体的影像的粗糙表面。

[0034]

再者,对表面122的表面粗糙度设定上限值(例如前述的最大高度粗糙度(rz)为50微米以下),可以减少对表面122进行过多不必要的加工,且可以避免表面122的凹凸不平对雷达装置110的电波w的反射效果产生影响。也就是说,靶材装置120的表面122为平面,仅在微观下呈现凹凸不平而构成不会映照出周边物体的影像的粗糙表面。其中,作为将靶材装置120的表面122设置成粗糙表面的加工方法,可以列举为对表面122进行由上向下的切削加工,由此将表面122形成为在凹凸不平的粗糙表面。然而,本实用新型并不限制将靶材装置120的表面122设置为粗糙表面的加工方法、以及设置为粗糙表面的表面122的表面粗糙度,只要靶材装置120的表面122为粗糙表面而不会映照出周边物体的影像,其具体作法可依据需求调整。

[0035]

请参考图3,在另一变形例中,靶材装置120包括暗色系的涂层c,靶材装置120的粗糙表面为涂层c的表面122。此时,靶材装置120的反射面实际上为涂层c的表面122,以确保靶材装置120的表面122不会映照出周边物体的影像。较佳地,靶材装置120的涂层c为黑色。其中,作为在靶材装置120的涂层c的加工方法,可以列举为在靶材装置120的表面122形成黑色的氧化铝涂层。此时,涂层c除了不会映照出周边物体的影像之外,还能够防止光线的反射、防止靶材装置120的表面122生锈。由此,即使对车辆50同时进行摄像机(未示出)与雷达装置110的校正时,靶材装置120的表面122不会映照出摄像机校正系统用的靶材标志,且能够有效地降低周围的照明光反射而对摄相机的判读结果产生的影响,亦不容易因生锈而影响表面122对电波w的反射效果。然而,本实用新型并不限制在靶材装置120涂有暗色系的

涂层c的加工方法、以及涂层c的材料、厚度、颜色等特性,其具体作法可依据需求调整。

[0036]

综上所述,本实用新型的车辆用雷达校正系统包括面对雷达装置的表面为粗糙表面的靶材装置。由此,即使对车辆同时进行摄像机以及雷达装置的校正,车辆用雷达校正系统中的靶材装置的表面不会映照出摄像机校正系统用的靶材标志,进而能够避免摄像机校正系统的误判而影响校正结果。此外,对靶材装置的表面设定表面粗糙度的上限值或下限值,或者在靶材装置的表面涂上暗色系涂层,能够有效地实现所需效果。据此,本实用新型的车辆用雷达校正系统能够避免校正时造成干扰。

[0037]

最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型的实施例技术方案的范围。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。