技术特征:

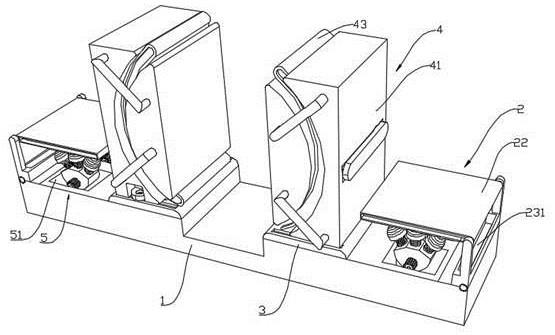

1.一种非纯水溶液无淡化原位直接电解制氢装置,用于电解液静态制氢,其特征在于该装置包括,供能模块(1):用于为制氢反应提供电能;与供能模块(1)连接的电解单元(10):所述电解单元(10)包括相对设置的阳极溶液室(8)、阴极溶液室(9),设于所述阳极溶液室(8)内的阳极极板(3),设于所述阴极溶液室(9)内的阴极极板(7),所述阳极极板(3)与所述阴极极板(7)分别与所述供能模块(1)相连,所述阳极溶液室(8)与所述阴极溶液室(9)之间设有隔膜(5);多个电解单元(10)串联或并联堆叠形成电解堆(15),用于制氢反应,产生氢气;支架(11):用于固定电解堆(15);多孔网槽(41):用于放置支架(11),多孔网槽(41)内壁紧贴水汽传质层(40),水汽传质层(40)形成一个凹形空间,形成电解质溶液室(14),用于存放自驱动电解质溶液;收集装置:收集装置与电解单元(10)相连,用以收集电解产生的氢气和氧气。2.一种非纯水溶液无淡化原位直接电解制氢装置,用于动态循环电解液制氢,其特征在于,该装置包括,供能模块(1):用于为制氢反应提供电能;与供能模块(1)连接的电解单元(10):所述电解单元(10)包括相对设置的阳极溶液室(8)、阴极溶液室(9),设于所述阳极溶液室(8)内的阳极极板(3),设于所述阴极溶液室(9)内的阴极极板(7),所述阳极极板(3)与所述阴极极板(7)分别与所述供能模块(1)相连,所述阳极溶液室(8)与所述阴极溶液室(9)之间设有隔膜(5);多个电解单元(10)串联或并联堆叠形成电解堆(15),用于制氢反应,产生氢气;支架(11):用于固定电解堆(15);槽体(12):用于放置支架(11),在支架(11)与槽体(12)的空隙处形成电解质溶液室(14),用于存放自驱动电解质溶液;收集装置:收集装置与电解单元(10)相连,用以收集电解产生的氢气和氧气。3.如权利要求1或2所述的非纯水溶液无淡化原位直接电解制氢装置,其特征在于:所述电解单元(10)还包括设于所述阳极溶液室(8)内的阳极催化层(4)、设于所述阴极溶液室(9)内的阴极催化层(6);阳极极板(3)、阳极催化层(4)与绝缘卡槽(2)的流道间隙形成阳极溶液室(8),阳极溶液室(8)内充满自驱动电解质溶液;阴极极板(7)与阴极催化层(6)的流道间隙形成阴极溶液室(9),阴极溶液室(9)内充满自驱动电解质溶液;电解质溶液刚好浸没电解堆(15)。4.如权利要求1或2所述的非纯水溶液无淡化原位直接电解制氢装置,其特征在于:所述的收集装置包括氢气收集管(16)和氧气收集管(20);在氢气收集管(16)后面依次连接有氢气洗涤器(17)、氢气干燥器(18)及氢气储存器(19);在氧气收集管(20)后面依次连接有氧气洗涤器(21)、氧气干燥器(22)及氧气储存器(23)。5.如权利要求1所述的非纯水溶液无淡化原位直接电解制氢装置,其特征在于:在多孔网槽(41)上设置上端盖(13),多孔网槽(41)和上端盖(13)之间密封链接;在上端盖(13)上开设有供氢气收集管(16)、氧气收集管(20)和供能模块(1)的导电线通过的接口,接口处密封连接;电解制氢时,多孔网槽(41)部分浸于非纯水溶液中,在水汽传质层(40)界面处产生蒸汽压差,诱导非纯水溶液发生气化相变,同时通过水汽传质层(40)定向传递至电解质侧,

并在蒸汽压差作用下被电解质诱导液化吸收;电解质被同步电解,进一步维持非纯水溶液与电解质间的界面蒸汽压差,从而形成不额外耗能的稳定制氢过程。6.如权利要求5所述的非纯水溶液无淡化原位直接电解制氢装置,其特征在于:当多孔网槽(41)部分浸于非纯水溶液时,多孔网槽(41)槽体及内壁贴合的水汽传质层(40)与上端盖(13)形成密闭空间,与外界空气、液体隔绝。7.如权利要求2所述的非纯水溶液无淡化原位直接电解制氢装置,其特征在于:在槽体(12)的上端有上端盖(13),槽体(12)和上端盖(13)之间密封链接;上端盖(13)上开设有供氢气收集管(16)、氧气收集管(20)和供能模块(1)的导电线通过的接口,接口处密封连接。8.如权利要求2所述的非纯水溶液无淡化原位直接电解制氢装置,其特征在于:在槽体(12)的一侧还设置有电解质无能耗循环再生模块(24),电解质无能耗循环再生模块(24)通过带有电解质溶液循环泵(29)的电解质溶液循环管道(27)与槽体(12)连通;电解质无能耗循环再生模块(24)根据膜组件类型,分为中空纤维膜型电解质无能耗循环再生模块与平板膜型电解质无能耗循环再生模块两种。9.如权利要求8所述的非纯水溶液无淡化原位直接电解制氢装置,其特征在于:所述的中空纤维膜型电解质无能耗循环再生模块包括中空纤维膜传质舱(31)、中空纤维膜(32)、中空纤维膜内腔(33)、中空纤维膜外部室(34)、非纯水溶液槽体(25)、非纯水溶液室(26)、非纯水溶液循环管道(28)和非纯水溶液循环泵(30);中空纤维膜传质舱(31)内密集设置有多根并联的中空纤维膜(32),中空纤维膜(32)膜层内部的可流通溶液空间为中空纤维膜内腔(33),中空纤维膜(32)膜层外壁与中空纤维膜传质舱(31)之间的空间为中空纤维膜外部室(34);槽体(12)、电解质溶液循环管道(27)、电解质溶液循环泵(29)和中空纤维膜(32)串联,电解质溶液循环泵(29)循环自驱动电解质溶液,使电解质溶液室(14)连通中空纤维膜内腔(33),自驱动电解质溶液从中空纤维膜内腔(33)通过;中空纤维膜传质舱(31)与非纯水溶液循环管道(28)、非纯水溶液循环泵(30)、非纯水溶液槽体(25)串联;非纯水溶液循环泵(30)用于循环非纯水溶液,中空纤维膜外部室(34)与非纯水溶液室(26)连通,非纯水溶液从中空纤维膜外部室(34)通过;双向循环过程中,在界面蒸汽压差作用下,自驱动电解质溶液诱导非纯水溶液相变气化形成水汽,水汽通过纤维膜定向迁移至电解质侧,并被诱导液化相变,为电解提供纯净的水分,该过程由中空纤维膜外部室(34)向中空纤维膜内腔(33)无能耗转移纯净水分,同时中空纤维膜(32)将非纯水溶液中的杂质阻挡在外。10.如权利要求8所述的非纯水溶液无淡化原位直接电解制氢装置,其特征在于:所述的平板膜型电解质无能耗循环再生模块包括平板膜传质舱(35)、双层平板膜(36)、平板膜内腔(37)、平板膜外部室(38)、分流管汇管(39)、非纯水溶液槽体(25)、非纯水溶液室(26)、非纯水溶液循环管道(28)和非纯水溶液循环泵(30);其平板膜传质舱(35)内排列设置有多组并联的双层平板膜(36),单组双层平板膜(36)由两张水汽传质层平行排布,两侧面密封,其顶、底面分别与分流管汇管(39)连接;双层平板膜(36)中间的狭长间隙为平板膜内腔(37),双层平板膜(36)的膜层外壁与平板膜传质舱(35)之间的空间为平板膜外部室(38);槽体(12)、电解质溶液循环管道(27)、电解质溶液循环泵(29)、分流管汇(39)和双层平板膜(36)串联,电解质溶液循环泵(29)循环自驱动电解质溶液,使电解质溶液室(14)连通平板膜内腔(37),自驱动电解质溶液从平板膜内腔(37)通过;平板膜传质舱(35)与非纯水溶液循环管道(28)、非纯水溶液循环泵(30)、非纯水溶液槽体(25)串联;非纯水溶液循环泵

(30)用于循环非纯水溶液,平板膜外部室(38)与非纯水溶液室(26)连通,非纯水溶液从平板膜外部室(38)通过;双向循环过程中,在界面蒸汽压差作用下,自驱动电解质溶液诱导非纯水溶液相变气化形成水汽,水汽通过纤维膜定向迁移至电解质侧,并被诱导液化相变,为电解提供纯净的水分,该过程由平板膜外部室(38)向平板膜内腔(37)无能耗转移水分,同时双层平板膜(36)将非纯水中的杂质阻挡在外。11.如权利要求9或10所述的非纯水溶液无淡化原位直接电解制氢装置,其特征在于,电解质溶液与非纯水溶液的循环路径也可以调换,电解质溶液室(14)连通平板膜外部室(38)或中空纤维膜外部室(34),自驱动电解质溶液从平板膜外部室(38)或中空纤维膜外部室(34)通过;平板膜内腔(37)(或中空纤维膜内腔(33))连通非纯水溶液室(26),非纯水溶液从平板膜内腔(37)或中空纤维膜内腔(33)通过,双向循环过程中,在界面蒸汽压差作用下,自驱动电解质溶液诱导非纯水溶液相变气化形成水汽,水汽通过膜定向迁移至电解质侧,并被诱导液化相变,为电解提供纯净的水分,该过程由平板膜内腔(37)或中空纤维膜内腔(33)向平板膜外部室(38)或中空纤维膜外部室(34)无能耗转移水分。

技术总结

本发明公开了一种非纯水溶液无淡化原位直接电解制氢装置及使用方法,该无淡化原位直接电解制氢装置包括电解系统、水汽传质层、收集装置、用以盛放自驱动电解质溶液的盛放装置,所述水汽传质层将所述电解系统与待电解非纯水溶液隔离,所述水汽传质层能使待电解非纯水液体的水分子通过相变迁移进入所述电解系统并能阻挡非纯水溶液中的固态和液态物质通过,所述收集装置与所述电解系统相连用以分别收集电解产生的氢气和氧气。本发明解决了现有非纯水溶液直接制氢技术存在的受时空限制不能原位制氢、电解效率低、能耗高、成本大幅增加、催化剂腐蚀和膜堵塞等问题。催化剂腐蚀和膜堵塞等问题。催化剂腐蚀和膜堵塞等问题。

技术研发人员:赵治宇 刘涛 吴一凡 朱亮宇 谢和平

受保护的技术使用者:四川大学

技术研发日:2022.09.02

技术公布日:2022/11/11

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。