1.本发明涉及一种逆变器,其具有第一输入极和第二输入极并且包括:第一相支路,所述第一相支路具有一个上功率开关和一个经由第一输出极与该上功率开关串联连接的下功率开关;第二相支路,所述第二相支路具有一个上功率开关和一个经由第二输出极与该上功率开关串联连接的第二下功率开关;以及切换单元,该切换单元设计用于将逆变器从多相运行切换到单相运行,以便输出单相的输出交流电压。本发明还涉及一种用于运行逆变器的方法。

背景技术:

2.逆变器(也称为inverter)构成直流/交流转换器并且因此将输入侧的输入直流电压转换为输出侧的一个或多个输出交流电压。逆变器的输入端与直流电压源(如处于发电机式运行中的光伏设备)连接,该直流电压源提供输入直流电压。逆变器可以包括一个或多个相支路,每个相支路产生一个输出交流电压。逆变器的输出侧可以与能量供应网络连接,以便将能量馈送到能量供应网络中。为此例如可以将三相逆变器的三个相支路的三个输出极与能量供应网络的三个电网相位连接。此外,逆变器的输入侧设有电容式中间电路。输入直流电压施加到该中间电路上。如果中间电路包括第一中间电路电容器,其通过中间电路中心点与第二中间电路电容器连接,则输入直流电压分成第一中间电路电容器处的第一中间电路电压和第二中间电路电容器处的第二中间电路电压。

3.每个相支路设有至少一个第一上功率开关和至少一个第一下功率开关,所涉及的相支路的输出极分别设置在上功率开关与相配的下功率开关之间的连接点处。在多相运行中,在每个相支路中所述至少一个第一上功率开关用于生成所涉及的相支路的输出交流电压的上半波并且所述至少一个第一下功率开关用于生成所涉及的相支路的输出交流电压的下半波,由控制单元相应地控制所述功率开关。功率开关例如可以实施为igbt或mosfet。

4.如果逆变器构造为多电平逆变器,则每个相支路可以设有至少一个第二上功率开关,该第二上功率开关通过上中心点与第一上功率开关连接。此外,每个相支路可以设有至少一个第二下功率开关,该第二下功率开关可以经由下中心点与第二上功率开关连接。在多相npc(中性点箝位)多电平逆变器中,在每个相支路中,第一上功率开关和通过相应上中心点连接的第二上功率开关分别形成上半桥,并且第一下功率开关和通过相应下中心点连接的第二下功率开关分别形成下半桥。在每个相支路中,上半桥分别通过相配的输出极与下半桥连接。此外,上中心点和下中心点可以分别通过一个二极管与中间电路中心点连接。

5.多相逆变器(即具有多个相支路的逆变器)也可以在单相运行中运行。单相运行例如可以作为孤岛运行(inselbetrieb)进行,即当逆变器的输出极与能量供应网络分离时。为了实现单相运行,例如可以仅运行三个相支路中的两个,在此在三个输出极中的两个之间输出单相的输出交流电压,如de 102014104216 b3中所公开的。因此,单相的输出交流电压由两个输出极的电位的电位差产生。第一相支路和第二相支路在此共同产生输出交流电压,并且产生两个相支路的上半波以及两个相支路的下半波。第三相支路不包含在单相运

行中。

技术实现要素:

6.本发明的任务在于提出一种能实现改进的单相运行的逆变器。

7.根据本发明,所述任务以下述方式解决:逆变器包括第三相支路,所述第三相支路具有一个上功率开关和一个经由第三输出极与该上功率开关串联连接的下功率开关,并且还包括控制单元,该控制单元设计用于在多相运行中分别这样控制相支路的上功率开关和下功率开关,使得施加在第一输入极和第二输入极之间的输入直流电压被转换成施加到相应输出极上的输出交流电压,在第三输出极和中间电路中心点之间设置有中心点连接开关,所述切换单元设计用于在单相运行中闭合中心点连接开关,以便连接第三输出级与中间电路中心点,并且所述切换单元设计用于在单相运行中对第三相支路的上和下功率开关进行控制,以使第一和第二中间电路电容器处的中间电路电压对称。

8.所述任务还通过一种用于运行逆变器的方法来解决,所述逆变器包括:第一相支路,所述第一相支路具有一个上功率开关和一个经由第一输出极与该上功率开关串联连接的下功率开关;第二相支路,所述第二相支路具有一个上功率开关和一个经由第二输出极与该上功率开关串联连接的下功率开关;第三相支路,所述第三相支路具有一个上功率开关和一个经由第三输出极与该上功率开关串联连接的下功率开关,在多相运行中,这样控制所述相支路的相应上功率开关和相应下功率开关,使得输入直流电压被转换成施加到输出极上的输出交流电压,所述输入直流电压被施加到中间电路上,所述中间电路具有第一中间电路电容器和经由中间电路中心点连接的第二中间电路电容器,所述逆变器由切换单元从多相运行切换到单相运行,以便输出单相的输出交流电压,第三输出极与中间电路中心点连接并且第三相支路的上和下功率开关被控制用于使第一和第二中间电路电容器处的中间电路电压对称。

9.第一、第二和第三相支路的列举当然不应被视为穷举,更确切地说,根据本发明的逆变器包括至少三个相支路。

10.在具有划分(split)的中间电路的逆变器中规定,中间电路的中间电路电容器的中间电路电压相等。但可能会出现中间电路电容器处的中间电路电压彼此偏离的情况,例如因为在输出极处出现半波不对称的负荷。中间电路电压的不对称意味着中间电路电压之一的降低和另一中间电路电压的增加,从而具有增加的中间电路电压的相关中间电路电容器可能过载。由此可能导致相关中间电路电容器的损坏。如果提供适合的保护机制,则可以在损坏之前实施紧急停机。中间电路电容器的不对称负荷的另一个影响是输出极处输出的输出交流电压的失真正弦波。为了防止所述和其它缺点,根据本发明使中间电路电压对称。这如下实现:在单相运行中、即在输出仅一个输出交流电压时(为此仅使用第一和/或第二输出极;参见下文)不使用第三输出极用来输出输出交流电压,而是将其与中间电路中心点连接。控制第三相支路的功率开关,以使第一和第二中间电路电容器处的中间电路电压对称。这在具有小结构尺寸的逆变器中特别有利,因为不需要附加的对称单元来使中间电路电压对称。

11.所述切换单元可以设计用于在单相运行中本身接管对第三相支路的上功率开关和下功率开关的控制,以使第一和第二中间电路电容器处的中间电路电压对称。因此它独

立地进行该控制。

12.但切换单元也可以设计用于在单相运行中指示控制单元控制第三相支路的上功率开关和下功率开关,以使第一和第二中间电路电容器处的中间电路电压对称。因此,控制单元接管第三相支路的功率开关的时钟,以使中间电路电压对称。因此切换单元通过指示控制单元进行控制。

13.第一和/或第二相支路的功率开关在单相运行中被控制用于输出单相的输出交流电压。这也可以通过切换单元本身来实现,或通过切换单元为此指示控制单元来实现。

14.切换单元可以设计用于在从单相运行切换到多相运行时对相支路的相应上和相应下功率开关进行控制,以便在相应输出极处输出所述输出交流电压。因此,不仅从多相运行到单相运行的切换,而且从单相运行到多相运行的切换都可以完全由切换单元进行。

15.优选切换单元设计用于在单相运行中闭合设置在第一和第二输出极之间的相连接开关,以便将第一和第二输出极连接成一个共同的输出极并对第一和第二相支路的相应上功率开关和相应下功率开关进行控制,以便在共同的输出极和中间电路中心点之间输出单相的输出交流电压。因此,在单相运行中,与仅运行一个相支路相比,逆变器可以在一个输出极处向能量供应网络输出两倍的功率。

16.因此,单相的输出交流电压由共同的输出极和中间电路中心点的电位差产生。通过将两个(或更多个)相支路连接在一起,单相运行时的载流能力、即在共同的输出极处最大可输出的交流电流与多相正常运行相比可以增加一倍(或多倍)。

17.如果在单相运行中设置有一个共同的输出极,则切换单元可以设计用于指示控制单元在单相运行中控制第一和第二相支路的相应上功率开关和相应下功率开关,以便在共同的输出极处输出单相的输出交流电压。因此,控制单元被切换单元置于单相控制模式。

18.如果在单相运行中设置有一个共同的输出极,则逆变器可以以下述方式优选由切换单元从单相运行切换到多相运行,即分离第一输出极和第二输出极。

19.切换单元可以设计为在从单相运行切换到多相运行时打开相连接开关,以分离第一输出极和第二输出极。因此,切换单元也可以用于从单相运行切换到多相运行。

20.在相支路中,各一个第二上功率开关可以分别通过一个上中心点与第一上功率开关连接并且各一个第二下功率开关可以分别通过一个下中心点与第一下功率开关连接,在相支路中,上中心点和下中心点分别与中间电路中心点连接。逆变器因此相应于npc多电平转换器。

21.也可以提供这样的逆变器,其具有第一输入极和第二输入极并且包括至少三个相支路,每个相支路具有至少一个上功率开关和至少一个经由输出极与所述至少一个上功率开关串联连接的下功率开关,包括设置在第一输入极和第二输入极之间的中间电路,该中间电路具有第一中间电路电容器和通过中间电路中心点与第一中间电路电容器连接的第二中间电路电容器,并且包括控制单元,所述控制单元设计用于在多相运行中这样控制所述至少三个相支路的每一个相支路的所述至少一个上功率开关和所述至少一个下功率开关,使得施加在第一输入极和第二输入极之间的输入直流电压被转换成施加到相应输出极上的输出交流电压,并且设置有切换单元,该切换单元设计用于闭合设置在第一和第二输出极之间的相连接开关,以便将第一和第二输出极连接成一个共同的输出极并将逆变器从多相运行切换到单相运行,并且所述切换单元设计用于在单相运行中对第一和第二相支路

的功率开关进行控制,以便在共同的输出极和中间电路中心点之间输出单相的输出交流电压,并且可以设置对称单元,以使第一和第二中间电路电容器处的中间电路电压对称,或者在第三输出极和中间电路中心点之间设置中心点连接开关,所述切换单元设计用于在单相运行中闭合中心点连接开关,以便将第三输出极与中间电路中心点连接,优选切换单元设计用于在单相运行中对功率开关进行控制,以使第一和第二中间电路电容器处的中间电路电压对称。

附图说明

22.在下文中参考图1至7详细阐述本发明,所述附图示例性、示意且非限制性地示出本发明的有利实施方式。附图如下:

23.图1示出根据现有技术的逆变器;

24.图2示出处于多相运行中的具有相连接开关和中心点连接开关的逆变器;

25.图3示出处于单相运行中的图2的逆变器;

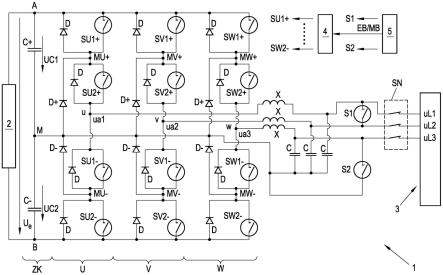

26.图4示出具有闭合的中心点连接开关的逆变器;

27.图5a示出处于多相运行中的功率开关的开关脉冲;

28.图5b示出处于多相运行中的输出电压和输出电流;

29.图6示出在单相运行中对称时第三相支路的功率开关的开关脉冲,以及输出电压和输出电流;

30.图7示出对称单元的一种可能的实施方式。

具体实施方式

31.图1示出根据现有技术的示意性逆变器1,该逆变器在其输入侧具有直流电压源2,如处于发电机式运行中的光伏设备。直流电压源2因此向逆变器1提供输入直流电压ue。此外,在逆变器1的输入侧设置有电容性中间电路zk,输入直流电压ue被施加到该电容性中间电路zk上。中间电路zk在此包括一个上中间电路电容器c 和一个通过中间电路中心点m串联连接的下中间电路电容器c-,当然也可以在中间电路zk中设置其它串联和/或并联的电容器。输入直流电压ue施加在第一输入极a和第二输入极b之间,两个中间电路电容器c 、c-的串联电路设置在第一输入极a和第二输入极b之间。因此,输入直流电压ue分配到两个中间电路电容器c 和c-上,上中间电路电压uc1施加在上中间电路电容器c 上并且下中间电路电压uc2施加在下中间电路电容器c-上。

32.逆变器包括至少三个、优选正好三个相支路u、v、w。每个相支路u、v、w通过第一上功率开关su1 、sv1 、sw1 和经由输出极u、v、w与第一上功率开关su1 、sv1 、sw1 串联连接的第一下功率开关su1-、sv1-、sw1-将第一输入级a与第二输入级b连接起来。在多相运行mb中,在输出极u、v、w上对于每个输出极u、v、w而言分别输出输出交流电压ua1、ua2、ua3。自振荡二极管d分别与该上功率开关su1 、sv1 、sw1 和下功率开关su1-、sv1-、sw1-并联设置,所述自振荡二极管在第一极a的方向上极化。

33.在所示实施例中,在相支路u、v、w中各一个第二上功率开关su2 、sv2 、sw2 分别通过一个上中心点mu 、mv 、mw 与第一上功率开关su1 、sv1 、sw1 连接。类似地,各一个第二下功率开关su2-、sv2-、sw2-分别通过一个下中心点mu-、mv-、mw-与第一下功率开关

su1-、sv1-、sw1-连接。自振荡二极管d分别与第二上功率开关su2 、sv2 、sw2 和第二下功率开关su2-、sv2-、sw2-并联设置,所述自振荡二极管在第一极a的方向上极化。当然,也可以在相支路u、v、w中设置其它功率开关,以便例如增加逆变器1的功率。中间电路中心点m在相应的相支路u、v、w中经由上二极管d 分别与上中心点mu 、mv 、mw 连接并且在上中心点mu 、mv 和mw 的方向上极化。下中心点mu-、mv-、mw-在相应的相支路u、v、w中分别通过下二极管d-与中间电路中心点m连接,下二极管d-在中间电路中心点m的方向上极化。因此,所示逆变器1例如构成具有相支路u、v、w的三相npc(中性点箝位)多电平逆变器,在此每个相支路u、v、w包括上半桥(分别具有所属的第一和第二上功率开关su1 和su2 、sv1 和sv2 、sw1 和sw2 )和下半桥(分别具有所属的第一和第二下功率开关su1-和su2-、sv1-和sv2-、sw1-和sw2-)。上下半桥可以一起被视为直流电压/交流电压-桥式电路。

34.所述至少三个相支路u、v、w的功率开关su1 、sv1 、sw1 、su1-、sv1-、sw1-、su2 、sv2 、sw2 、su2-、sv2-、sw2-在多相运行mb中由控制单元4这样控制,使得在每个输出极u、v和w处输出一个输出交流电压ua1、ua2、ua3,所述输出交流电压ua1、ua2、ua3优选是相移的。因此,输入直流电压ue由逆变器1转换为每个相支路u、v、w的一个输出交流电压ua1、ua2、ua3。输出交流电压ua1、ua2、ua3可以在逆变器1的输出端处分别施加到能量供应网络3的电网相位上,从而输出交流电流ia1、ia2、ia3被馈送到能量供应网络3中。这在图1中通过闭合的电源开关sn表示。能量供应网络3包括若干个电网相位,每个电网相位包括具有网络频率(如50hz)的相移网络电压ul1、ul2、ul3(如230伏)。输出交流电压ua1、ua2、ua3优选与相应的网络电压ul1、ul2、ul3同步,以便能够简单地馈入能量供应网络3。此外,输出极u、v、w可选地设有串联滤波线圈x和并联滤波电容器c。滤波电容器c在此星形连接,星形点与中间电路中心点m连接。多相逆变器1在多相运行mb中的作用原理是众所周知的,因此在此不再详述。

35.图2示出根据本发明的逆变器1的一种优选实施方式,其中第一输出极u与第二输出极v通过一个相连接开关s1连接。当然,取而代之,第二输出极v也可以通过相连接开关s与第三输出极w连接或第一输出极u通过相连接开关s1与第三输出极w连接。此外,设有切换单元5,其设计用于闭合相连接开关s1以便切换到单相运行eb中并且优选也打开它以便切换到多相运行mb。切换单元5优选是控制单元4的集成部件。

36.在多相运行mb中,能量供应网络3与输出极u、v、w连接,如图2中通过闭合的电源开关sn所示。此外,相连接开关s1打开,由此逆变器1可以以已知方式在多相运行mb中运行。

37.如果规定从多相运行mb切换到单相运行eb,则可以由切换单元5闭合相连接开关s1并且因此第一和第二输出极u、v可以连接成一个共同的输出极uv。但也可以仅第一或第二输出极u、v用在单相运行eb中,在此输出极u、v不连接成共同的输出极uv。根据本发明的逆变器1的这种实施方式未在附图中示出。

38.在单相运行eb中,逆变器1优选与能量供应网络3分离,如图3中通过打开的电源开关sn所示。此外,在图3中共同的输出极uv和中间电路中心点m之间的负载z用虚线表示。如果仅第一或第二输出极u、v在单相运行eb中使用,则在第一输出极u和中间电路中心点m之间或第二输出极v和中间电路中心点m之间设置负载z。在此,第一或第二相支路u、v的功率开关su1 、sv1 、su1-、sv1-可以继续像在多相运行mb中那样被控制,以便像在多相运行mb中那样在第一输出极u和中间电路中心点m或第二输出极v和中间电路中心点m之间、即在负

载z处输出一个(现在仅单相的)输出交流电压ua1、ua2。因此,在此仅相支路u、v之一运行,以输出单相的输出交流电压。

39.但如果如图所示设置有一个共同的输出极uv,则切换单元5在单相运行中eb对第一和第二相支路u、v的功率开关su1 、sv1 、su1-、sv1-进行控制,以便在共同的输出极uv和中间电路中心点m之间、即在负载z处输出单相的输出电压u12。对第一和第二相支路u、v的功率开关su1 、sv1 、su1-、sv1-的控制以输出单相的输出电压u12可以例如这样进行,即切换单元5本身接管对相关功率开关su1 、sv1 、su1-、sv1-的控制或切换单元5指示控制单元4相应地控制相关功率开关su1 、sv1 、su1-、sv1-,如图3中通过切换单元5与控制单元4之间的连接箭头所示。

40.如果设置有一个共同的输出极uv和相应的输出电压u12,则逆变器1优选以下述方式从单相运行eb切换到多相运行mb,即优选通过切换单元5再次打开相连接开关s1,以便分离第一输出极u和第二输出极v。

41.此外,切换单元5可以在从单相运行eb切换到多相运行mb时对所述至少三个相支路u、v、w的功率开关su1 、sv1 、su1-、sv1-进行控制,以便在相应的输出极u、v、w处输出所述至少三个输出交流电压ua1、ua2、ua3。这可以以下述方式进行,即切换单元5指示控制单元4相应地控制相关功率开关su1 、sv1 、su1-、sv1-,如图3中通过连接箭头所示。

42.为了尤其是在单相输出电压u12的上半波和下半波的不规则负荷时使第一和第二中间电路电容器c1、c2处的中间电路电压uc1、uc2对称,也可以设置对称单元6(在图3中出于空间原因未示出)。对称单元6与第一和第二输入极a、b以及与中间电路中心点m连接。对称单元6的一种可能实施方式在图7中示出并且包括一个上对称开关ss1和一个下对称开关ss2,它们串联连接并且连接第一和第二输入极。上对称开关ss1和下对称开关ss2之间的连接点直接或通过对称扼流圈l与中间电路中心点m连接。上对称开关ss1和下对称开关ss2由对称控制装置(其可以是控制单元4的集成组成部分)这样控制,使得第一和第二中间电路电容器c1、c2处的中间电路电压uc1、uc2对称。

43.但根据本发明,在中间电路中心点m和一个不通过相连接开关s1与另一输出级连接的输出极、在此为第三输出级w之间设有中心点连接开关s2,同样如图3中所示。切换单元5设计用于在从多相运行mb切换到单相运行eb时将中心点连接开关s2闭合并且也优选在从单相运行eb切换到多相运行mb时打开中心点连接开关s2。因此,不需要附加的对称单元6。

44.如果没有设置相连接开关s1,则在单相运行eb中,如上所述,输出极之一(如第一输出极u)用于输出单相的输出交流电压ua1。因此,不用于此目的的输出极(即例如第二或第三输出极v、w,如果第一输出极u用于输出单相的输出交流电压ua1)之一在从多相运行mb切换到单相运行eb时通过中心点连接开关s2与中间电路中心点m连接并且也优选在从单相运行eb切换到多相运行mb时经由中心点连接开关s2打开,以便再次将所述输出极(如第一或第二输出极v、w)与中间电路中心点m分离。

45.如果在单相运行eb中第三输出极w与中间电路中心点m连接,则切换单元5可以对第三相支路的功率开关sw1 、sw1-、sw2 、sw2-进行控制,以使第一和第二中间电路电容器c 、c-处的中间电路电压uc1、uc2对称。这可以以下述方式进行,即切换单元5指示控制单元4控制相关功率开关sw1 、sw1-、sw2 、sw2-,该控制用于使第一和第二中间电路电容器c1、c2处的中间电路电压uc1、uc2对称。

46.在半波上,控制单元4这样选择时钟开关对的占空率,以输出希望的输出电压u1并且优选跟随第一网络电压ul1。图5a示出多相运行mb中对第一相支路u的功率开关的控制。在图5a的最上面的图表中示出对第一上功率开关su1 的控制,并且在图5a的第二图表中示出对第二功率开关su2 的控制,在其下面的图表中示出对第一下功率开关su1-的控制并且在最下面的图表中示出对第二下功率开关su2-的控制。图5b的第一图表示出第一输出极u处的第一输出电压u1,并且图5b的第二图表示出在第一输出极处输出的输出电流ia1。对于相支路u的输出电压u1的上半波,控制单元4以固定预定或可变的时钟频率将(上半桥的)的第一上功率开关su1 相反地切换到(下半桥的)的第一下功率开关su1-。在上半波期间,第一上功率开关su1 的占空率从约0%变为约100%并且再次变为约0%,第一下功率开关su1-的占空率从约100%变为约0%并且再次变为约100%。在上半波期间,第二上功率开关su2 闭合并且第二下功率开关su2-打开。

47.对于下半波,(上半桥的)第一下功率开关su2 以固定预定或可变的时钟频率相反地切换到(下半桥的)第二下功率开关su2-。在下半波期间,第二上功率开关su2 的占空率从约100%变为约0%并且再次变为约100%,第二下功率开关su2-的占空率从约0%变为约100%并且再次变为约0%。在下半波期间,(下半桥的)第一下功率开关su1-闭合并且(上半桥的)第一上功率开关su1 打开。

48.第二和第三相支路v、w的功率开关sv1 、sv1-、sv2 、sv2-、sw1 、sw1-、sw2 、sw2-在多相运行mb中被同样地控制,通常在相应输出电压u1、u2、u3之间设置有120

°

相移。当然,相应相支路的功率开关su1 、su1-、su2 、su2-、sv1 、sv1-、sv2 、sv2-、sw1 、sw1-、sw2 、sw2-的控制(相移除外)不必精确地进行。特别是在存在不对称网络电压ul1、ul2、ul3的情况下,控制单元4对相应相支路的功率开关su1 、su1-、su2 、su2-、sv1 、sv1-、sv2 、sv2-、sw1 、sw1-、sw2 、sw2-的控制可能会略有偏差。

49.如果在单相运行eb中仅使用一个输出极,如第一或第二输出极u、v来输出单相的输出交流电压,则相关相支路的功率开关(当使用第一输出极u时为su1 、su1-、su2 、su2-或当使用第二输出极v时为sv1 、sv1-、sv2 、sv2-)优选如在多相运行mb中那样被控制。

50.如果在单相运行eb中第一和第二输出极u、v连接成一个共同的输出极uv,则第一和第二相支路的功率开关su1 、su1-、su2 、su2-、sv1 、sv1-、sv2 、sv2-同样优选如在多相运行mb中那样被控制。但优选不设置相移。如果设置有一个共同的输出极uv,则可以向负载z输出双倍的功率。

51.还可以想到,在单相运行eb中共同的公共输出极uv也与第三输出极连接并且因此第三相支路的功率开关sw1 、sw1-、sw2 、sw2-基本上也如在多相运行mb中那样被控制。在此情况下,优选在输出极u、v、w处产生的输出交流电压之间不设置相移,因而可以在共同的、三倍的输出极uvw处向负载z输出三倍的功率。但如果所有相支路u、v、w都用于输出单相的输出交流电压,则没有相支路保持空闲,以用于对称。因此,可以借助外部对称单元6实现对称。

52.在单相运行eb中在使用第一或第二输出极,但也在使用共同的输出极uv时,如上所述,可能会出现中间电路电容器c1、c2处的中间电路电压uc1、uc2不一致的情况。为了通过第三输出极w产生对称电流——其抵消这种不对称性,可以如上所述在单相运行eb中使用对称单元6。如果并非所有输出极u、v、w都连接成一个共同的输出极uvw,而是至少有一个

输出极保持空闲(在此第三输出极w保持空闲,因为第一和第二输出极u、v连接成共同的输出极uv),则在单相运行eb中,可以由切换单元5将空闲的输出极(在此为第三输出极w)经由中心点连接开关s2与中间电路中心点m连接。因此,可以通过第三相支路的功率开关sw1 、sw1-、sw2 、sw2-的适合的时钟实现中间电路电容器c1、c2处的中间电路电压uc1、uc2的对称。

53.图6示出用于使中间电路电压uc1、uc2对称的第三相支路w的功率开关sw1 、sw2 、sw1-、sw2-的示例性脉冲模式。因此,在第三输出极w处产生对称电压uam,该对称电压在中间电路电压uc1、uc2不对称的情况下产生对称电流iam,该对称电流抑制和补偿中间电路电压uc1、uc2的这种不对称。为了实现这种补偿,第一上功率开关sw1 和第一下功率开关sw1-时钟相反,此外,第二上功率开关sw2 和第二下功率开关sw2-时钟相反。

54.对称电压uam在正相和负相之间变换,所述正相和负相优选具有相同的长度。如果第一和第二上功率开关sw1 、sw2 闭合并且第一和第二下功率开关sw1-、sw2-打开,则对称电压uam为正相。在正相中,对称电压uam相应于上中间电路电压uc1。如果第一和第二下功率开关sw1-、sw2-闭合并且第一和第二上功率开关sw1 、sw2 打开,则对称电压uam为负相。在负相中,对称电压uam相应于负的下中间电路电压uc2。

55.如果中间电路电压uc1、uc2和因此对称电压uam的正相和负相彼此对称,则对称电流iam具有零平均值,如图6所示。但如果中间电路电压uc1、uc2和因此对称电压uam的正相和负相(例如基于不对称的负载z)不对称,则对称电流iam的曲线这样移动,使得其平均值根据中间电路电压uc1、uc2的不对称性为正或为负,因此,通过提供的对称电流iam使中间电路电压uc1、uc2再次对称,即得到补偿。对称电流iam因此使功率从具有较低中间电路电压uc1、uc2的中间电路电容器c1、c2流向具有较高中间电路电压uc1、uc2的中间电路电容器c1、c2。在该补偿期间,对称电流iam再次这样移动,使得其平均值变小,直到中间电路电压uc1、uc2和因此对称电压uam的正相和负相再次对称并且因此对称电流iam为零。

56.有利的是,对称电压uam的正相不直接变化为对称电压uam的负相,反之亦然。因此,可以防止功率开关sw1 、sw2 、sw1-、sw2-处于不允许的开关状态,其可能导致逆变器1损坏。这意味着,在从对称电压uam的正相(在中间电路电压uc1的高度上)切换到对称电压uam的负相(在中间电路电压uc2的高度上)时,对称电压uam在一定的延迟时间内保持为零(零相)。因此,第一和第二上功率开关sw1 、sw2 首先闭合并且第一和第二下功率开关sw1-、sw2-打开(对称电压uam的正相)。然后,通过第二上功率开关sw2 和第一下功率开关sw1-闭合并且第一上功率开关sw1 和第二下功率开关sw2-打开,对称电压uam在延迟时间内保持为零(对称电压uam的零相)。在延迟时间过后,第一和第二下功率开关sw1-、sw2-闭合并且第一和第二上功率开关sw1 、sw2 打开(对称电压uam的负相)。类似地,对称电压uam的负相经由零相切换到对称电压uam的正相,在此有利的是,为该零相设置与在从正相切换到负相时的零相相同的延迟时间。通过适当地选择零相,可以在空闲模式中,即在中间电路电压uc1、uc2对称时,减少通过第三相支路w的滤波线圈l的纹波电流。

57.为了进一步防止出现功率开关sw1 、sw2 、sw1-、sw2-的不允许的开关状态或开关状态的转换,其可能导致逆变器1的损坏,可以从零相开始(第一下功率开关sw1-和第二上功率开关sw2 闭合,第二下功率开关sw2-和第一上功率开关sw1 打开)在过渡到正相(第一和第二上功率开关sw1 、sw2 闭合并且第一和第二下功率开关sw1-、sw2-打开)时,首先打

开第一下功率开关sw1-并且随后在死区时间后才闭合第一上功率开关sw1 。同样地,在从正相开始进入零相时,可以首先打开第一上功率开关sw1 并且在死区时间后才闭合第一下功率开关sw1-。

58.同样,从零相开始(第一下功率开关sw1-和第二上功率开关sw2 闭合,第二下功率开关sw2-和第一上功率开关sw1 打开),在过渡到负相时(第一和第二下功率开关sw1-、sw2-闭合并且第一和第二上功率开关sw1 、sw2 打开),可以首先打开第二上功率开关sw2 并且随后在死区时间后才闭合第二下功率开关sw2-。同样地,在从负相进入零相时,可以在打开第二下功率开关sw2-后,在死区时间之后才再次闭合第二上功率开关sw2 。为清楚起见,所述死区时间未在图6中示出。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。