一种检测f型漏电电流的漏电保护装置

技术领域

1.本实用新型涉及电控制技术领域,尤其涉及一种检测f型漏电电流的漏电保护装置。

背景技术:

2.随着电流转换器、开关装置以及变频节能设备在生活和生产中的广泛应用,复合型的漏电电流正在污染着电网并且诱发触电事故。如今,为了解决复合型漏电电流产生的危害,人们需要在供电电源处使用f型漏电保护器来保护个人和财产安全。根据中国国家标准 gb22794,f型剩余电流包含ac型、a型和f型剩余电流,其中f型剩余直流分为2种情况:

3.1、由相线和中性线或者相线和接地的中间导体供电的电路中突然施加或缓慢上升的复合剩余电流

4.2、脉动直流剩余电流叠加平滑直流电流。

5.目前市场上大部分漏电保护器不能检测f型漏电电流,因此,需要一种新的技术方案解决该技术问题。

技术实现要素:

6.本实用新型的目的在于克服上述现有技术的问题,提供了一种检测f型漏电电流的漏电保护装置,将漏电检测电路集成于芯片内部,使得芯片外围电路更简洁高效,成本相对于正常的f型漏电保护器更低,避免搭建运放电路,减少工作时的电路干扰,而且对于f型漏电电流的检测效果好。

7.上述目的是通过以下技术方案来实现:

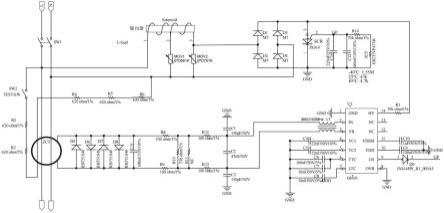

8.一种检测f型漏电电流的漏电保护装置,包括顺序连接的电源电路、降压整流电路、漏电感应电路、漏电检测电路和可控硅开关电路;所述漏电检测电路为漏电芯片u1,所述漏电芯片u1包括gnd引脚、in引脚、vr引脚、tc1引脚、tc2引脚、ttc引脚、ltc引脚、ovr 引脚、os引脚、vdd引脚、vddh引脚、2个nc引脚和hv引脚,所述gnd引脚接地,所述in 引脚与所述vr引脚分别与所述漏电感应电路连接,所述tc1引脚连第四电容c4并接地,所述tc2引脚连第五电容c5并接地,所述ttc引脚接第六电容c6和第七电容c7并接地,所述ltc引脚连第八电容c8并接地,所述ovr引脚接地,所述os引脚通过第九二极管d9与所述可控硅开关电路连接,所述vdd引脚接第九电容c9并接地,所述vddh引脚接第十电容 c10并接地,所述hv引脚通过第一电阻r1与所述降压整流电路连接。

9.进一步地,所述电源电路包括相线l和零线n,分别与所述降压整流电路连接。

10.进一步地,所述降压整流电路包括第一压敏电阻mov1、第二压敏电阻mov2和由第一二极管d1、第二二极管d2、第三二极管d3、第四二极管d4所构成的桥式整流电路;所述第一二极管d1的阳极和所述第二二极管d2的阴极连接作为所述桥式整流电路的第一端、所述第二二极管d2的阳极和所述第四二极管d4的阳极连接作为所述桥式整流电路的第二端、所述第四二极管d4的阴极和所述第三二极管d3的阳极连接作为所述桥式整流电路的第三端、

所述第四二极管d4的阴极和所述第一二极管d1的阴极连接作为所述桥式整流电路的第四端;所述第一压敏电阻mov1和所述第二压敏电阻mov2的一侧与所述电源电路连接,另一侧分别与所述桥式整流电路的第一端和第三端连接,第一电阻r1一端与所述桥式整流电路的第四端连接,另一端与所述漏电检测电路连接。

11.进一步地,所述漏电感应电路包括顺序连接的零序电流互感器zct、第八电阻r8、第九电阻r9、第十电阻r10、第十一电阻r11、第十二电阻r12、第十三电阻(r13)、第五二极管 d5、第六二极管d6、第七二极管d7、第八二极管d8、第一电容c1、第二电容c2、第三电容 c3、第十一电容c11和第一电感l1;所述零序电流互感器zct将感应到的漏电电流通过所述第五二极管d5、所述第六二极管d6、所述第七二极管d7和所述第八二极管d8进行箝位,并通过所述第十一电容c11进行滤波,经所述第八电阻r8和所述第九电阻r9转换后,再经过所述第十电阻r10进行电压变更,经过所述第十二电阻r12、所述第十三电阻(r13)、所述第一电容c1、所述第二电容(c2)和所述第三电容c3后输入到所述漏电芯片u1的所述in引脚和所述vr引脚。

12.进一步地,所述漏电检测电路将感应到的漏电信号再经过放大滤波、放大和整流得到一个直流电压经过所述漏电芯片u1的所述os引脚,输入至所述可控硅开关电路。

13.进一步地,所述可控硅开关电路包括可控硅开关scr,所述可控硅开关scr的阴极分别与所述降压整流电路和所述漏电检测电路连接,所述可控硅开关scr的阳极与脱扣线圈连接。

14.进一步地,还包括测试按钮电路,所述测试按钮电路包括测试按钮sw2,所述测试按钮 sw2的一端通过第二电阻r2、第三电阻r3、第四电阻r4、第五电阻r5和第六电阻r6与所述漏电感应电路连接,另一端与所述电源电路连接,用于检测电路的工作状态。

15.进一步地,所述漏电芯片u1的型号为g4601。

16.有益效果

17.本实用新型提供的一种检测f型漏电电流的漏电保护装置,将漏电检测电路集成于芯片内部,使得芯片外围电路更简洁高效,成本相对于正常的f型漏电保护器更低,避免搭建运放电路,减少工作时的电路干扰,而且对于f型漏电电流的检测效果好。

附图说明

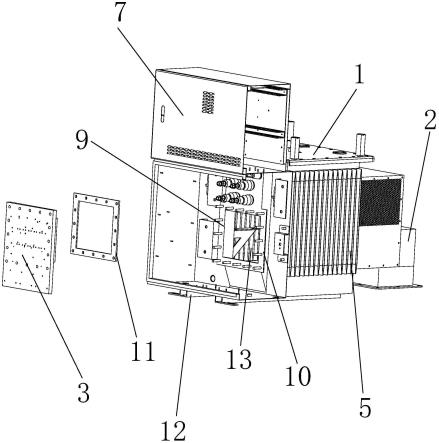

18.图1为本实用新型所述一种检测f型漏电电流的漏电保护装置的结构示意图;

19.图2为本实用新型所述一种检测f型漏电电流的漏电保护装置的电路图。

具体实施方式

20.下面结合图和实施例对本实用新型作进一步详细说明。

21.如图1和2所示,一种检测f型漏电电流的漏电保护装置,包括顺序连接的电源电路、降压整流电路、漏电感应电路、漏电检测电路和可控硅开关电路;所述漏电检测电路为漏电芯片u1,所述漏电芯片u1包括gnd引脚、in引脚、vr引脚、tc1引脚、tc2引脚、ttc引脚、 ltc引脚、ovr引脚、os引脚、vdd引脚、vddh引脚、2个nc引脚和hv引脚,所述gnd引脚接地,所述in引脚与所述vr引脚分别与所述漏电感应电路连接,所述tc1引脚连第四电容c4并接地,所述tc2引脚连第五电容c5并接地,所述ttc引脚接第六电容c6和第七电容c7并接地,所述

ltc引脚连第八电容c8并接地,所述ovr引脚接地,所述os引脚通过第九二极管d9与所述可控硅开关电路连接,所述vdd引脚接第九电容c9并接地,所述vddh 引脚接第十电容c10并接地,所述hv引脚通过第一电阻r1与所述降压整流电路连接。具体的,所述漏电芯片u1的型号为g4601。

22.本实施例中,所述电源电路包括相线l和零线n,分别与所述降压整流电路连接。

23.作为所述降压整流电路的优化,所述降压整流电路包括第一压敏电阻mov1、第二压敏电阻mov2和由第一二极管d1、第二二极管d2、第三二极管d3、第四二极管d4所构成的桥式整流电路;所述第一二极管d1的阳极和所述第二二极管d2的阴极连接作为所述桥式整流电路的第一端、所述第二二极管d2的阳极和所述第四二极管d4的阳极连接作为所述桥式整流电路的第二端、所述第四二极管d4的阴极和所述第三二极管d3的阳极连接作为所述桥式整流电路的第三端、所述第四二极管d4的阴极和所述第一二极管d1的阴极连接作为所述桥式整流电路的第四端;所述第一压敏电阻mov1和所述第二压敏电阻mov2的一侧与所述电源电路连接,另一侧分别与所述桥式整流电路的第一端和第三端连接,第一电阻r1一端与所述桥式整流电路的第四端连接,另一端与所述漏电检测电路连接。

24.作为所述漏电感应电路的优化,所述漏电感应电路包括顺序连接的零序电流互感器zct、第八电阻r8、第九电阻r9、第十电阻r10、第十一电阻r11、第十二电阻r12、第十三电阻(r13)、第五二极管d5、第六二极管d6、第七二极管d7、第八二极管d8、第一电容c1、第二电容c2、第三电容c3、第十一电容c11和第一电感l1;所述零序电流互感器zct将感应到的漏电电流通过所述第五二极管d5、所述第六二极管d6、所述第七二极管d7和所述第八二极管d8进行箝位,并通过所述第十一电容c11进行滤波,经所述第八电阻r8和所述第九电阻r9转换后,再经过所述第十电阻r10进行电压变更,经过所述第十二电阻r12、所述第十三电阻(r13)、所述第一电容c1、所述第二电容(c2)和所述第三电容c3后输入到所述漏电芯片u1的所述in引脚和所述vr引脚。

25.所述漏电检测电路将感应到的漏电信号再经过放大滤波、放大和整流得到一个直流电压经过所述漏电芯片u1的所述os引脚,输入至所述可控硅开关电路。

26.在本实施例中,所述可控硅开关电路包括可控硅开关scr,所述可控硅开关scr的阴极分别与所述降压整流电路和所述漏电检测电路连接,所述可控硅开关scr的阳极通过第一二极管d1与脱扣线圈连接。

27.具体的,当所述漏电检测电路将感应到的漏电信号再经过放大滤波、放大和整流得到一个直流电压经过所述漏电芯片u1的所述os引脚,通过第九二极管(d9)输入至所述可控硅开关电路时,触发可控硅开关scr的阳极和阴极之间导通,使所述降压整流电路中的脱扣线圈对地导通,与可控硅开关scr形成回路,通过脱扣线圈触发外部机构分闸;

28.可控硅开关scr处对所述漏电芯片u1的所述os引脚的输入信号进行处理滤波,具体电路为使用第十六电容(c16)、第十二电容(c12)、第十四电阻(r14)和第十五电阻(r15) 进行滤波。

29.本装置还包括测试按钮电路,所述测试按钮电路包括测试按钮sw2,所述测试按钮sw2 的一端通过第二电阻r2、第三电阻r3、第四电阻r4、第五电阻r5和第六电阻r6与所述漏电感应电路连接,另一端与所述电源电路的零线n连接,用于检测电路的工作状态。

30.以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不

局限于此,任何熟悉该技术的人在本实用新型所揭露的技术范围内,均可想到的变化或替换都涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求保护的范围为准。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。