1.本实用新型属于植被种植技术领域,具体涉及一种岩质边坡植被系统。

背景技术:

2.岩质边坡一般陡峭,无植生条件,靠自然力量很难恢复原有生态平衡。裸露的岩石边坡会带来一系列问题,如食物链的破坏,局部小气候的恶化(夏天的热岛效应),岩石边坡还会因为边坡表面颜色灰暗、单调而造成视觉污染。采取工程措施,在保证边坡稳定的前提下,尽快让岩石边坡披上绿装,可减轻生态恶化,也是美化环境的需要,符合现阶段的可持续发展要求。

3.传统的边坡生态修复技术主要有客土喷播、厚层基材喷播、高次团粒喷播技术等。客土喷播是将改良过的客土、粘合剂、肥料、有机质、种子、水等材料混合搅拌均匀制成喷播基材,造就有一定厚度的与自然表土相类似的土壤结构,使得植物种可以生根、发芽、生长的植被恢复技术;其基材没有强度,不能抵抗雨水冲刷,基材容易脱落流失,养分含量低且持续性弱,适合1:1以下的土质边坡。厚层基材喷播简称tbs,属于改良型客土喷播技术,是将有机质、缓释肥、复合肥、粘合剂、保水剂等配置成专用轻型基质,与植壤土、植被种子按比例混合均匀后,将其喷射到坡面,形成植物种可以生根、发芽、生长的植被恢复技术,属于改良型客土喷播;其基材具有一定强度,抗冲刷能力弱,养分容易流失,适合1:0.75以下的土质、破碎岩质边坡。高次团粒喷播技术与客土喷播和tbs技术最大不同是在基材里添加了高次团粒剂。其人造土壤形成蜂窝结构,具有保水性,透水、透气性,适合植物生长;具有良好的蜂窝结构,有一定的抗冲刷能力,但容易剥落,养分容易流失,适合1:0.5以下的土质边坡、破碎岩质边坡。

4.因此,设计一种岩质边坡植被系统,以解决部分坡面存在倒坡及光面,植被反重力生长无可供植被扎根和存储养料、水分的条件从而造成植被生长困难的技术问题,成为所属技术领域技术人员亟待解决的技术问题。

技术实现要素:

5.本实用新型要解决的技术问题是:提供一种岩质边坡植被系统,解决部分坡面存在倒坡及光面,植被反重力生长无可供植被扎根和存储养料、水分的条件从而造成植被生长困难的技术问题。

6.为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:

7.一种岩质边坡植被系统,包括铺装于岩质边坡表层上的铁丝网,安装于岩质边坡表层并位于铁丝网上方的钢筋网,喷注于岩质边坡表层上的植被混凝土基材基层,喷注于植被混凝土基材基层上的植被混凝土基材表层,以及扎根于植被混凝土基材基层内并覆盖于植被混凝土基材表层外表面上的植被层;铁丝网和钢筋网位于植被混凝土基材基层内。

8.进一步地,还包括若干根锚固于岩质边坡内的锚杆,钢筋网与锚杆焊接固定,铁丝网通过扎丝与锚杆绑扎固定。

9.进一步地,锚杆与岩质边坡表面呈100

°

夹角分布。

10.进一步地,锚杆呈多水平线层分布,同一水平线层上锚杆等距分布,相邻水平线层上锚杆错位分布,水平线层见距离相同。

11.进一步地,岩质边坡内钻有与锚杆相适配的锚孔,锚杆穿插于锚孔内并通过混凝土锚固,锚杆外露于锚孔外长度为锚杆总长度的4-5%。

12.进一步地,铁丝网为14#镀锌铁丝网,铁丝网的网目为5

×

5cm。

13.进一步地,钢筋网采用φ6钢筋焊接而成,钢筋网的网目为200

×

200cm。

14.进一步地,钢筋网与铁丝网之间的间距为5cm。

15.进一步地,植被混凝土基材基层厚度为8cm。

16.进一步地,植被混凝土基材表层厚度为2cm。

17.与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:

18.本实用新型结构简单、设计科学合理,使用方便,其可有效解决部分坡面存在倒坡及光面,植被反重力生长无可供植被扎根和存储养料、水分的条件从而造成植被生长困难的技术问题。

19.本实用新型效益主要表现在三个方面,其一,在安全效益方面,植被混凝土与加筋系统密切结合,实现了对边坡的主动防护,消除了边坡落石风险,可有效确保游客安全;其二,在景观效益方面,植被混凝土采用草本、灌木、藤本和野花进行组合搭配,绿化了边坡,为游客提供了焕然一新的视觉效果,增添了一份亮点;其三,在生态环保方面,植被长成后,修复了受损的边坡生态系统,丰富了植物种类,形成了可粗放管理的优美植物群落,并且为当地生物提供了良好的生存环境。

附图说明

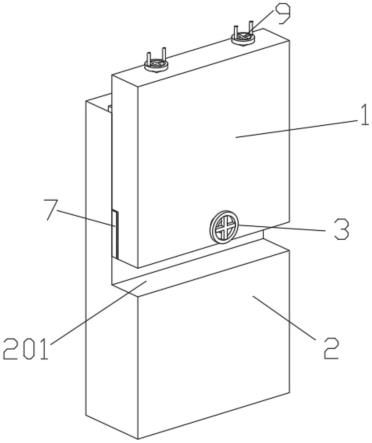

20.图1为本实用新型岩质边坡植被系统示意图。

21.图2为图1中的a部放大图。

22.图3为本实用新型岩质边坡植被系统植被种植施工方法流程图。

23.图4为本实用新型高陡边坡锚杆安装图。

24.图5为本实用新型高陡边坡挂网施工图。

25.其中,附图标记对应的名称为:

26.1-岩质边坡、2-铁丝网、3-钢筋网、4-植被混凝土基材基层、5-植被混凝土基材表层、6-植被层、7-锚杆。

具体实施方式

27.为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图,对本实用新型进一步详细说明。显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

28.如图1-5所示,本实用新型提供的一种岩质边坡植被系统,包括铺装于岩质边坡1表层上的铁丝网2,安装于岩质边坡1表层并位于铁丝网2上方的钢筋网 3,喷注于岩质边坡1表层上的植被混凝土基材基层4,喷注于植被混凝土基材基层4上的植被混凝土基材表层

5,以及扎根于植被混凝土基材基层4内并覆盖于植被混凝土基材表层5外表面上的植被层6;铁丝网2和钢筋网3位于植被混凝土基材基层4内。

29.本实用新型结构简单、设计科学合理,使用方便,其可有效解决部分坡面存在倒坡及光面,植被反重力生长无可供植被扎根和存储养料、水分的条件从而造成植被生长困难的技术问题。

30.本实用新型一种岩质边坡植被系统还包括若干根锚固于岩质边坡1内的锚杆7,钢筋网3与锚杆7焊接固定,铁丝网2通过扎丝与锚杆7绑扎固定;锚杆 7与岩质边坡1表面呈100

°

夹角分布;锚杆7呈多水平线层分布,同一水平线层上锚杆7等距分布,相邻水平线层上锚杆7错位分布,水平线层见距离相同;岩质边坡1内钻有与锚杆7相适配的锚孔,锚杆7穿插于锚孔内并通过混凝土锚固,锚杆7外露于锚孔外长度为锚杆总长度的4-5%;铁丝网2为14#镀锌铁丝网,铁丝网2的网目为5

×

5cm;钢筋网3采用φ6钢筋焊接而成,钢筋网3 的网目为200

×

200cm;钢筋网3与铁丝网2之间的间距为5cm;植被混凝土基材基层4厚度为8cm,植被混凝土基材表层5厚度为2cm。

31.本实用新型效益主要表现在三个方面,其一,在安全效益方面,植被混凝土与加筋系统密切结合,实现了对边坡的主动防护,消除了边坡落石风险,可有效确保游客安全;其二,在景观效益方面,植被混凝土采用草本、灌木、藤本和野花进行组合搭配,绿化了边坡,为游客提供了焕然一新的视觉效果,增添了一份亮点;其三,在生态环保方面,植被长成后,修复了受损的边坡生态系统,丰富了植物种类,形成了可粗放管理的优美植物群落,并且为当地生物提供了良好的生存环境。

32.本实用新型还提供了一种岩质边坡植被系统的植被种植施工方法,包括以下步骤:

33.步骤一、岩质边坡坡面治理;

34.步骤二、测量放线;

35.步骤三、加筋系统施工;

36.步骤四、喷淋系统施工;

37.步骤五、植被混凝土喷射施工;

38.步骤六、坡面处理;

39.步骤七、养护。

40.本实用新型在所述步骤三中,加筋系统施工时,包括以下步骤:

41.步骤1、钻机就位;

42.步骤2、钻孔、清孔;

43.步骤3、锚孔检验;

44.步骤4、锚杆体制作;

45.步骤5、锚杆体安装;

46.步骤6、注浆锚固;

47.步骤7、铺挂镀锌铁丝网;

48.步骤8、布设钢筋网。

49.本实用新型在所述步骤1中,首先,根据锚固地段地质情况、锚杆孔径和深度、以及施工场地条件选择钻孔设备,岩层中采用开山yv-20锚杆钻机钻孔成孔,在岩层破碎或松软

饱水易于塌缩孔和卡钻埋钻的地层中注浆时需稳压一定时间;其次,锚孔钻进施工时根据岩质边坡坡面测放孔位,准确安装固定钻机并进行机位调整;在所述步骤2中,钻孔、清孔时,包括以下步骤:

50.步骤(1)、钻进前,确定钻孔时锚孔与岩质边坡坡面成100

°

夹角,为确保锚孔直径,锚杆钻机钻头直径需大于设计锚孔孔径,为确保锚孔深度,设计实际钻孔深度允许偏差

±

50mm;

51.步骤(2)、钻进中,钻孔速度根据使用钻机性能和锚固地层控制,防止钻孔扭曲和变径从而造成下锚困难或意外事故;

52.步骤(3)、钻进后锚孔清理:钻进达到设计深度后,需稳钻1~2分钟以防止孔底尖面达不到设计孔径,将钻孔孔壁附着的沉碴及水体粘滞清理干净,在钻孔完成后,使用0.2~0.4mpa高压空气将锚孔内岩粉及水体全部清除出孔外,以保证水泥砂浆与孔壁岩土体的粘结强度;若遇锚孔中有承压水流出,待水压、水量变小后方可下安锚筋与注浆,必要时在周围适当部位设置排水孔处理;如果设计要求处理锚孔内部积聚水体,采用灌浆封堵二次钻进方法处理。

53.本实用新型在所述步骤3中,锚孔检验时,锚孔钻孔结束后,采用设计孔径、钻头和标准钻杆验孔,钻头平顺推进锚孔,不产生冲击或抖动,钻具验送长度满足设计锚孔深度,退钻需顺畅,用高压风吹验不存明显飞溅尘碴及水体现象,同时还需复查锚孔孔位、倾角和方位,全部锚孔施工分项工作合格后,即为锚孔钻造检验合格;在所述步骤4中,锚杆体制作时,锚杆按设计长度下料,锚杆钢筋采用切割机切断,加工好的锚杆杆体存放在钢筋棚成品堆放区,锚杆钢筋长度偏差不大于20mm,锚杆尾端采用刷漆、涂油防腐处理,锚杆端头与钢筋网内钢筋焊接,如相干扰,可局部调整钢筋网内钢筋、以及铁丝网箍筋的间距;在所述步骤5中,锚杆体安装时,避免锚杆体入孔时扭压和弯曲,锚杆体入孔深度不小于锚杆总长度的95%;锚杆体安装前,要确保每根锚杆体钢筋顺直、除锈、除油污;安装锚杆体前用高压风吹孔,人工将锚杆体放入孔内,用钢尺量出锚孔外露出的锚杆体长度以计算锚孔孔内锚杆体长度,确保锚固整体长度;插入锚杆体时应将灌浆管与锚杆体同时放入钻孔底部,洗孔后立即插放锚杆体,插入时将锚杆支架的一面向下方。

54.本实用新型在所述步骤6中,注浆锚固时,包括以下步骤:

55.步骤1)、注浆材料选择,水泥选用强度等级不低于42.5的普通硅酸盐水泥,砂选用最大粒径小于2.5mm的中细砂,水选用《水工混凝土施工规范》中规定质量的水;

56.步骤2)、注浆混合配比,注浆的水:水泥:砂配合比为0.36:1:1.2,注浆材料须经过实验室取样检测合格后方可使用;

57.步骤3)、注浆采用孔底返浆法一次注浆,注浆作业从孔底开始,用压浆泵将水泥浆经胶管压入拉杆管内,再由拉杆管端注入锚孔,管端保持高于孔底50mm;灌注压力为0.4mpa,随着水泥砂浆的灌入,逐步将灌浆管向外拔出直至锚孔口,在拔管过程中需保证灌浆管口始终埋于水泥砂浆中;待水泥砂浆液回流到锚孔口时,用水泥袋纸捣入锚孔内,再用湿粘土封堵锚孔口并严密捣实,再以0.4-0.6mpa的压力进行补灌,稳压3-5分钟即告完成;

58.步骤4)、注浆结束后,将注浆管、注浆枪和注浆套管清洗干净,同时做好注浆记录。

59.本实用新型在所述步骤7中,铺挂镀锌铁丝网时,在清理、修整后的岩质边坡坡面上铺设14#镀锌铁丝网,铁丝网与岩质边坡坡面的间距不小于6cm,并随坡面平顺弯曲,需用

u型钉支撑或控制铁丝网与岩质边坡坡面的间距;相邻搭接的铁丝网之间的搭接长度不小于10cm,并绑扎牢固,且外露部分的锚杆应与铁丝网绑扎牢固,施工完成后严禁在绑好的铁丝网上面随意踩踏;在所述步骤8中,布设钢筋网时,在铁丝网上方布设φ6、网目为200

×

200cm的钢筋网,钢筋网随岩质边坡坡面的起伏同步铺设,与外露锚杆焊接固定。

60.本实用新型在所述步骤一中,岩质边坡坡面治理包括以下步骤:

61.步骤(一)、清除植被结合部,清理岩质边坡坡面开口线以上原始边坡的接触面,清理宽度1.0~1.5m,以铲除原始边坡上植物枝干为准;

62.步骤(二)、采用人工清除坡表面的杂草、落叶枯枝、浮土浮石,清理岩质边坡坡面表石厚度10cm,在清表过程中,为减小高处落石产生危险,在每一级马道最外侧设置挡石板;

63.步骤(三)、坡面修整处理,对凸出易脱落危岩进行击落,先用电锤或风镐在凸出部位沿坡面钻出孔洞,然后用锤击落。

64.本实用新型在所述步骤二中,测量放线时,根据设计图要求,用全站仪将锚孔位置准确测放在岩质边坡坡面上,放测后用油漆在岩质边坡坡面上画出孔位,孔位在岩质边坡坡面上纵横误差不超过

±

50mm。

65.本实用新型在所述步骤四中,喷淋系统施工时,确定好进场水源,沿马道和坡顶敷设φ25pvc主管,沿岩质边坡坡面坚向铺设φ10pvc支管和旋转塑料喷头组成喷灌网系统;喷灌网系统中所有管道均高出岩质边坡坡面至少13cm,在植被混凝土喷射施工时不得覆盖φ25pvc主管、φ10pvc支管和旋转塑料喷头,喷头通过支架与岩质边坡坡面牢靠固定,相邻φ10pvc支管间距为5m,以保证喷灌系统的喷洒覆率盖率不少于95%。

66.本实用新型在所述步骤五中,植被混凝土喷射施工时,完成岩质边坡坡面整治、铁丝网和钢筋网布设、锚杆布设,做好植被混凝土基材组分备料并配制后,即可进行植被混凝土基材喷植施工;喷植所用设备为混凝土喷射机,分基层和表层分别进行喷射;从岩质边坡坡面由上至下进行喷护,先基层后表层,每次喷护单宽4~6米,高度3~5米;喷播由大于22立方的空压机送风,采用干式喷浆法施工;植被混凝土基材由砂壤土、水泥、有机物料、植被混凝土生态改良剂、有机肥、复合肥混合组成,配比制备各组分组材料,利用搅拌机充分搅拌后待用,表层基材搅拌时加入植物种子,植物种子配比为:喷播后,每平方米至少含有2克狗牙根种子、1克高羊茅种子、2克孔雀草种子、2克百喜草种子、5克多花木蓝种子、3克胡枝子种子、2克田菁种子、1克黄花槐种子。

67.本实用新型植被混凝土基材基层喷播时,在喷播之前再次检查岩质边坡坡面上的浮土、草皮、树根及其它杂物是否清理干净,确认后用水进行岩质边坡坡面喷淋,以促使植被混凝土基材与岩质边坡坡面连接紧密,然后进行试喷试验,以调节水灰比,再进行喷播施工;植被混凝土基材基层的喷护厚度为8~9cm;喷射作业开始时,先送风、后开机、再给料,喷射结束时待喷射料喷完后,再关风;植被混凝土基材基层一次喷至设计厚度,喷射过程中,喷嘴距岩质边坡坡面的距离控制在0.6m~1.0m之间,垂直于岩质边坡坡面喷射;喷浆中,喷射头输出压力不小于0.1mpa;喷射时自上而下进行,先喷凹陷部分,再喷凸出部分,喷射移动采用s形或螺旋形移动前进。

68.本实用新型植被混凝土基材表层喷播时,植被混凝土基材基层施工结束后 3~4h进行植被混凝土基材表层喷播,植被混凝土基材表层的喷护厚度为1~ 2cm,植被混凝土基

材表层喷护之前在植被混凝土基材基层上喷一次透水,保证植被混凝土基材基层和植被混凝土基材表层的粘结,植被混凝土基材表层采用近距离喷播,以保证植物种子播撒的均匀性,植被混凝土基材表层喷播采用自上而下的方式进行,单块宽度按4~6m进行喷播。

69.本实用新型在所述步骤六中,垂直坡面、负坡面和光面坡面采用打设植生孔、挂设植生棒、增加滕类移栽幼苗、增强养护的形式进行补充加强处理;打设植生孔,为防止植被砼在光面边坡脱落和便于植物根系深入岩石,在岩质边坡坡面中完整的岩石面进行钻孔,深入岩石0.5m,钻孔孔径为60mm,间距为 1.2

×

1.2m;挂设植生棒,为了保证垂直坡面、光面边坡的水分和养分得以长时间储存,在岩质边坡坡面增加直径8cm、长度1m的植生棒,植生棒安装在钢筋网下方,与钢筋网绑扎牢固;增加藤类移栽幼苗,在陡滑面与倒坡上部点种葛藤种子,每次点两粒,间距50公分,下部移栽爬山虎幼苗,在裂隙与小平台移栽车桑子幼苗,保证每平方1棵;增强养护,在垂直坡面、负坡面和光面坡面条件下,将喷淋管适当加密,并辅以人工洒水养护作为补充,保证上述坡面时刻保持润湿状态。在所述步骤七中,养护时,在喷播施工结束后两天内,在植被混凝土基材表层表面加盖无纺布;养护期间对局部出芽不齐和没有出芽的坡面要进行补植,对栽培植物要及时更换或补种没有成活的苗木;养护中对可能出现的病虫害要进行病理分析,有针对性地采取治理措施;每天进行两次喷淋养护以保证植被混凝土基材表层的湿润度及种子的存活率;植物种子发芽及幼苗期,养护浇水喷灌为主人工喷洒为辅,保持植被混凝土呈湿润状态,养护期限视坡面植物生长状况而定,幼苗期0~60d,幼苗期养护管理完成后,需进行不少于240d的生长期养护管理。

70.植被混凝土是一种生境基材,根据边坡地理区域、边坡坡比、岩石性质、生态修复要求等来确定水泥、种植土、有机物料、专用添加剂、缓释肥、混合物种和水组成比例。植被混凝土生态修复技术兼顾工程加固与生态修复,采用挂网加筋植被基材型混凝土,能对各种复杂工程创面的生态修复起到显著效果。基材中水泥的加入使其强度更高、抗冲刷能力及附着能力更强;同时生态改良剂的添加,不仅可以增加植被混凝土基材中的水泥用量,增强护坡强度和抗冲刷能力,使植被混凝土层不龟裂,而且还可以有效地改善植被混凝土的化学特性和生物特性,营造较好的植物生长环境;再加之植物根系的“加筋锚固”效应,使得基材力学性能得到增强,有利于基材的长期稳定性。植被混凝土生态修复技术在修复受损创面自然生态环境的同时具备显著的浅层防护作用,具有良好的工程、生态和景观效应。

71.本实用新型岩质边坡植被系统的植被种植施工方法,在施工时,按照如下流程进行施工。

72.1.坡面治理。

73.坡面整治主要将既有边坡上的危石、杂草、落叶枯枝等进行清理。包括:

74.(1)清除植被结合部。清理坡面开口线以上原始边坡的接触面,清理宽度1.0~1.5m,以铲除原始边坡上植物枝干为准,对地下根茎无必要进行挖除,此部分作为工程与原坡面的过渡即植被结合部。

75.(2)采用人工清除坡表面的杂草、落叶枯枝、浮土浮石等,清表石厚度约 10cm,在清表过程中,为减小高处落石产生危险,在每一级马道最外侧设置挡石板。

76.(3)坡面修整处理。对于明显存在危岩的凸出易脱落部位,进行击落,先用电锤或风镐在凸出部位沿坡面钻出孔洞,然后用锤击落。

77.2.测量放线。

78.根据设计图要求,用全站仪将锚孔位置准确测放在坡面上,放测后应用油漆在岩层面上画出孔位,孔位在坡面上纵横误差不超过

±

50mm。

79.3.加筋系统施工。

80.(1)钻机就位。

81.1)根据锚固地段地质情况、锚杆孔径和深度、以及施工场地条件等来选择钻孔设备。岩层中采用开山yv-20锚杆钻机钻孔成孔;在岩层破碎或松软饱水等易于塌缩孔和卡钻埋钻的地层中注浆时需稳压一定时间。

82.2)锚孔钻进施工应根据坡面测放孔位,准确安装固定钻机,并严格认真进行机位调整,施钻过程中应随时检查。

83.(2)钻孔、清孔。

84.1)钻进方式:钻孔时应与岩面成100

°

夹角,确保锚杆施工不至于恶化边坡岩体的工程地质条件和保证孔壁的粘结性能。

85.2)钻进过程:钻孔速度根据使用钻机性能和锚固地层严格控制,防止钻孔扭曲和变径,造成下锚困难或其它意外事故。钻进过程中对每个孔的地层变化,钻进状态(钻压、钻速)、地下水及一些特殊情况作好现场施工记录。如遇塌孔缩孔等不良钻进现象时,须立即停钻,及时进行固壁灌浆处理(灌浆压力0.1~ 0.2mpa),待水泥砂浆初凝后,重新扫孔钻进。

86.3)孔径孔深:为确保锚杆孔直径,要求实际使用钻头直径稍大于设计孔径;为确保锚杆孔深度,要求实际钻孔深度允许偏差

±

50mm。

87.4)锚孔清理:钻进达到设计深度后,不能立即停钻,要求稳钻1~2分钟,防止孔底尖面、达不到设计孔径。钻孔孔壁不得有沉碴及水体粘滞,必须清理干净,在钻孔完成后,使用高压空气(风压0.2~0.4mpa)将孔内岩粉及水体全部清除出孔外,以免降低水泥砂浆与孔壁岩土体的粘结强度。除相对坚硬完整的岩体锚固外,不得采用高压水冲洗。若遇锚孔中有承压水流出,待水压、水量变小后方可下安锚筋与注浆,必要时在周围适当部位设置排水孔处理。如果设计要求处理锚孔内部积聚水体,一般采用灌浆封堵二次钻进等方法处理。

88.(3)锚孔检验。

89.锚杆孔钻孔结束后,须经现场监理检验合格后,方可进行下道工序。孔径、孔深检查一般采用设计孔径、钻头和标准钻杆在现场监理旁站的条件下验孔,要求验孔过程中钻头平顺推进,不产生冲击或抖动,钻具验送长度满足设计锚杆孔深度,退钻要求顺畅,用高压风吹验不存明显飞溅尘碴及水体现象。同时要求复查锚孔孔位、倾角和方位,全部锚孔施工分项工作合格后,即可认为锚孔钻造检验合格。

90.(4)锚杆体制作。

91.锚杆下料制作应按设计要求进行,严格按设计长度下料,钢筋宜采用切割机切断。加工好的锚杆杆体存放在钢筋棚成品堆放区;钢筋长度偏差不大于 20mm。锚杆尾端防腐采用刷漆、涂油等防腐措施处理。锚杆端头应与钢筋焊接,如相干扰,可局部调整钢筋、箍筋的间距。

92.(5)锚杆体安装。

93.锚杆放入钻孔之前,需经监理工程师检查锚杆的加工质量及锚杆孔平面位置、孔径、深度及钻孔倾角、水平方向角检测合格后,方可放入钻孔,锚杆插放时应避免插体扭压

和弯曲,插体入孔内深度不应小于锚杆长度的95%,亦不得超深,以免外露长度不足。若达不到设计深度,应重新钻孔。锚杆安装后,不得随意敲击。安装前,要确保每根钢筋顺直,除锈、除油污,安装锚杆体前再次认真核对锚孔编号,确认无误后再用高压风吹孔,人工缓缓将锚杆体放入孔内,用钢尺量出孔外露出的钢杆长度,计算孔内锚杆长度,确保锚固长度。插入锚杆杆体时应将灌浆管与杆体同时放入钻孔底部,一般情况要求洗孔后,立即插放杆体,插入时将锚杆支架的一面向下方。

94.(6)注浆。

95.1)注浆材料:

96.①

水泥:应按国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(gb175-2007) 选用,优先选用复合国家标准的普通硅酸盐水泥,水泥砂浆应采用强度等级不低于42.5的普通硅酸盐水泥。

97.②

砂:采用最大粒径小于2.5mm的中细砂。

98.③

水:拌制砂浆的用水质量应满足《水工混凝土施工规范》有关条款的规定。

99.2)注浆的水泥砂浆配合比:0.36:1:1.2。

100.3)注浆材料必须经过实验室取样检测,合格后方可使用。

101.4)注浆采用孔底返浆法一次注浆。注浆作业从孔底开始,用压浆泵将水泥浆经胶管压入拉杆管内,再由拉杆管端注入锚孔,管端保持高于孔底50mm。灌注压力一般为0.4mpa左右。随着水泥浆或砂浆的灌入,应逐步将灌浆管向外拔出直至孔口,在拔管过程中应保证管口始终埋在砂浆中。压力不宜过大,以免吹散浆液或砂浆。待浆液回流到孔口时,用水泥袋纸等捣入孔内,再用湿粘土封堵孔口,并严密捣实,再以0.4-0.6mpa的压力进行补灌,稳压数分钟即告完成。

102.5)注浆结束后,将注浆管、注浆枪和注浆套管清洗干净,同时做好注浆记录。

103.(7)挂镀锌防护网。

104.在清理、修整后的坡面上铺设14#铁丝网,铁丝网与坡面的间距不小于6cm,并应随坡面平顺弯曲,需用u型钉支撑或控制铁丝网与岩面的距离,铁丝网与铁丝网的搭接长度不小于10cm,并绑扎牢固,且外露部分的锚杆应与铁丝网绑扎牢固,施工完成后严禁在绑好的铁丝网上面随意踩踏。

105.(8)布设钢筋网。

106.在铁丝网上布设φ6、200*200的钢筋网,钢筋网随基岩面的起伏铺设,与外露锚杆焊接固定。

107.4.喷淋系统安装。

108.确定好进场水源,沿马道和坡顶敷设φ25pvc主管,沿坡面坚向铺设φ 10pvc支管和旋转塑料喷头组成喷灌网系统。所有管道均高出坡体岩面至少 13cm,在喷植时不得薄盖此管道,喷头须牢靠固定在坡面上,支管间距暂为5m,保证喷灌系统的喷洒覆率盖率为95%,雾化度适中。对于不符合要求的部位须经过反复试喷,直到满足上述条件为止。

109.5.植被混凝土喷射施工。

110.完成坡面整治、挂网和锚杆布设,并做好植被混凝土基材组分备料并配制后,即可进行植被混凝土基材喷植施工。喷植所用设备为一般混凝土喷射机,分基层和表层分别进行。从坡面由上至下进行喷护,先基层后表层,每次喷护单宽4~6米,高度3~5米。喷播由大

于22立方的空压机送风,采用干式喷浆法施工。

111.(1)植被混凝土生态基材由砂壤土、水泥、有机物料、植被混凝土生态改良剂、有机肥、复合肥混合组成,组成材料如下:

112.1)种植土:优先选择砂壤土和种植土,含沙率20%以内,翻晒晾干,含水率15%以内,筛网尺寸不超过20mm

×

20mm,现场储备的原料,土和过筛后的土应及时覆盖,避免露天存放。

113.2)水泥:p.o42.5普通硅酸盐水泥。

114.3)有机物料:稻壳、酒糟。

115.4)植被混凝土润智生态改良剂。

116.5)植物种子(根据配比表,查漏补缺购置)。

117.6)植被混凝土基材分基层和表层分别按不同配比配制,配比如表1所示:

118.表1 植被混凝土基材配料表

[0119][0120]

7)配比制备各组分组材料,利用搅拌机充分搅拌后待用。表层基层搅拌时加入设计要求的植物种子。

[0121]

8)植物种子配比如表2所示:

[0122]

表2 植物混合配比g/m2[0123][0124]

(2)基层喷播。

[0125]

1)方法:在喷浆之前再次检查坡面上的浮土、草皮、树根及其它杂物是否清理干净,确认后用水进行坡面喷淋,以促使植被混凝土基材与基面连接紧密,然后进行试喷试验,以调节水灰比,再进行喷浆施工;基层的喷护厚度为8~9cm;喷射作业开始时,应先送风、后开机、再给料,喷射结束时待喷射料喷完后,再关风。

[0126]

2)控制措施:基层植被混凝土可一次喷至设计厚度,不需分层喷植;喷射过程中,喷嘴距坡面的距离控制在0.6m~1.0m之间,一般应垂直于坡面,最大倾斜角度不能超过10

°

;喷浆中,喷射头输出压力不小于0.1mpa;喷射采用自上而下的方法进行,先喷凹陷部分,再喷凸出部分;喷射移动采用“s”形或螺旋形移动前进。

[0127]

(3)表层喷植。

[0128]

基层施工结束8h以内进行表层喷护,一般控制在3~4h;表层的喷护厚度为1~

2cm;表层喷护之前在坡面上喷一次透水,保证基层和表层的粘结;近距离实施喷播,以保证草籽播撒的均匀性;喷播采用自上而下的方式进行,单块宽度按4~6m进行控制。

[0129]

6.坡面特殊处理。

[0130]

通过观察,垂直坡面、负坡面和光面坡面植物生长情况不佳,成活率低,植物无法反重力生长,且保水性极差,无法为植物生持续保存水分和养分。针对该问题,制定了打设植生孔、挂设植生棒、增加滕类移栽幼苗、增强养护的形式进行补充加强处理。

[0131]

(1)打设植生孔。

[0132]

为防止植被砼在光面边坡脱落和便于植物根系深入岩石,在完整的岩石面进行钻孔,深入岩石0.5m,钻孔孔径为60mm,间距为1.2

×

1.2m。

[0133]

(2)挂设植生棒。

[0134]

为了保证垂直坡面、光面边坡的水分和养分得以长时间储存,在坡面增加直径8cm,长度1m的植生棒,植生棒安装在钢筋网下方,与钢筋网绑扎牢固。植生棒配合比如表3所示:

[0135]

表3 植生棒配比表

[0136]

种植土(m3)有机物料(m3)有机物(kg)复合肥(kg)1353039

[0137]

(3)增加藤类移栽幼苗:在陡滑面与倒坡上部点种葛藤种子,每次点两粒,间距50公分,下部移栽爬山虎幼苗,在裂隙与小平台移栽车桑子幼苗,保证每平方1棵。

[0138]

(4)加强养护。

[0139]

在上述坡面条件下,将喷淋管适当加密,并辅以人工洒水养护作为补充,保证坡面时刻保持润湿状态。

[0140]

7.养护。

[0141]

(1)在喷播施工结束后两天内,在基材表面加盖无纺布。一是起到保湿、控温的作用,提高植物种子出芽速度,二是防止植物种子被风吹走和被飞禽啄食,提高植物种子出芽率和成活率。

[0142]

(2)养护期间还应注意植物种子的出芽均匀度和出芽率,对局部出芽不齐和没有出芽的坡面要进行补植,当然也包括对栽培植物的成活率监测,及时更换或补种没有成活的苗木。

[0143]

(3)养护中需要防治苗木病虫害的发生,对可能出现的病虫害要进行病理分析,有针对性地采取治理措施。

[0144]

(4)每天保证两次以喷淋养护,以保证喷植层的湿润度及种子的存活率。

[0145]

(5)种子发芽及幼苗期,养护浇水喷灌为主人工喷洒为辅,保持植被混凝土呈湿润状态,养护期限视坡面植物生长状况而定,幼苗期0~60d。幼苗期养护管理完成后,应当进行不少于240d的生长期养护管理。特殊情况时,生长养护管理期可适当延长一般时长为61~365d。

[0146]

最后应说明的是:以上各实施例仅仅为本实用新型的较优实施例用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制,当然更不是限制本实用新型的专利范围;尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替

换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围;也就是说,但凡在本实用新型的主体设计思想和精神上作出的毫无实质意义的改动或润色,其所解决的技术问题仍然与本实用新型一致的,均应当包含在本实用新型的保护范围之内;另外,将本实用新型的技术方案直接或间接的运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。