1.本揭露涉及一种显示装置,特别是涉及一种具有凹洞设计的显示装置。

背景技术:

2.在具有两个基板结构的显示装置中,当欲将两个基板结构对组贴合以形成显示装置时,由于在贴合过程中,用于贴合两个基板的胶材可被向外挤压溢出,导致后续的切割制程或接合制程受到影响,或导致两个基板之间的胶材残留量过少而无法有效贴合。因此,如何改善两个基板贴合步骤时的异常是相关领域所致力发展的方向。

技术实现要素:

3.本揭露提供了一种具有凹槽设计的显示装置,其中显示装置的凹槽设计可减少显示装置在贴合步骤时的异常情况以改善后续的切割制程或接合制程,以此改善显示装置的合格率。

4.在一些实施例中,本揭露提供了一种显示装置,其包括一第一基板结构、一第二基板结构以及一黏着层。第一基板结构具有一第一凹槽。第二基板结构相对于第一基板结构设置。黏着层夹设在第一基板结构与第二基板结构之间,其中黏着层的一部分填入第一凹槽中。

附图说明

5.图1为本揭露第一实施例的显示装置的第一基板结构的局部剖视示意图。

6.图2为本揭露第一实施例的一变化实施例的显示装置的第一基板结构的局部剖视示意图。

7.图3为本揭露第一实施例的显示装置的第二基板结构的局部剖视示意图。

8.图4为本揭露第一实施例的显示装置的局部剖视示意图。

9.图5为本揭露第一实施例的一变化实施例的第一凹槽的剖视示意图。

10.图6为本揭露第一实施例的另一变化实施例的第一凹槽的剖视示意图。

11.图7为本揭露第二实施例的显示装置的剖视示意图。

12.图8为本揭露第三实施例的显示装置的剖视示意图。

13.图9为本揭露第三实施例的一变化实施例的第一凹槽和第二凹槽的剖视示意图。

14.图10到图12为本揭露第四实施例的显示装置的剖视示意图。

15.图13到图14为本揭露第五实施例的黏着层的设置示意图。

16.附图标记说明:100-显示装置;a1、a2-投影面积;ae-配向电极;al-黏着层;bo-底部轮廓;bp-接合区域;c1、c2-交点;ce-接触电极;cf-彩色滤光片;cl-电路层;cp-接合元件;cpl-膜层;d-深度;d1、d2-高度;dw-框胶;ed-电子装置;el1-第一电极;el2-第二电极;fl-填充层;gc-点;h-垂直距离;il-绝缘层;il1-第一绝缘层;il2-第二绝缘层;lcm-光转换元件;le-发光元件;ll-发光层;ms-微结构;oa-重叠面积;op、op1-开口;plns-平坦表面;

psr、psr1、psr2、psr

”‑

第一平面;psr’、psr1’、psr2

’‑

第二平面;pw-挡墙;qd-量子点;qdl-量子点层;r1、r11、r12、r13-第一凹槽;r2、r21、r22、r23-第二凹槽;rbl-凹槽基底层;s1、s2-上表面;s3-表面;sb1-第一基底基板;sb2-第二基底基板;sbs1-第一基板结构;sbs2-第二基板结构;sp-散射粒子;va-孔洞;w-特征长度;a-a’、b-b

’‑

切线;x、y、z-方向。

具体实施方式

17.通过参考以下的详细描述并同时结合附图可以理解本揭露,须注意的是,为了使读者能容易了解及为了附图的简洁,本揭露中的多张附图只绘出电子装置的一部分,且附图中的特定元件并非依照实际比例绘图。此外,图中各元件的数量及尺寸仅作为示意,并非用来限制本揭露的范围。

18.本揭露通篇说明书与所附的权利要求中会使用某些词汇来指称特定元件。本领域技术人员应理解,电子设备制造商可能会以不同的名称来指称相同的元件。本文并不意在区分那些功能相同但名称不同的元件。

19.在下文说明书与权利要求书中,「含有」与「包括」等词为开放式词语,因此其应被解释为「含有但不限定为

…

」之意。

20.应了解到,当元件或膜层被称为在另一个元件或膜层「上」或「连接到」另一个元件或膜层时,它可以直接在此另一元件或膜层上或直接连接到此另一元件或层,或者两者之间存在有插入的元件或膜层(非直接情况)。相反地,当元件被称为「直接」在另一个元件或膜层「上」或「直接连接到」另一个元件或膜层时,两者之间不存在有插入的元件或膜层。当元件或膜层被称为「电连接」到另一个元件或膜层时,其可解读为直接电连接或非直接电连接。

21.虽然术语第一、第二、第三

…

可用以描述多种组成元件,但组成元件并不以此术语为限。此术语仅用于区别说明书内单一组成元件与其他组成元件。权利要求中可不使用相同术语,而依照权利要求中元件宣告的顺序以第一、第二、第三

…

取代。因此,在下文说明书中,第一组成元件在权利要求中可能为第二组成元件。

22.须知悉的是,以下所举实施例可以在不脱离本揭露的精神下,可将数个不同实施例中的技术特征进行替换、重组、混合以完成其他实施例。

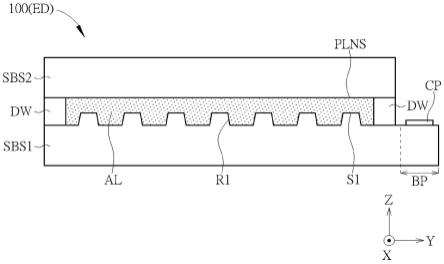

23.请参考图1到图4,图1为本揭露第一实施例的显示装置的第一基板结构的局部剖视示意图,图2为本揭露第一实施例的一变化实施例的显示装置的第一基板结构的局部剖视示意图,图3为本揭露第一实施例的显示装置的第二基板结构的局部剖视示意图,图4为本揭露第一实施例的显示装置的局部剖视示意图。为了简化附图,图4中的第一基板结构sbs1与第二基板结构sbs2仅以单层示意,而第一基板结构sbs1与第二基板结构sbs2的详细结构可参考图1和图3的内容。根据本实施例,图4所示的电子装置ed可包括显示装置100,可根据使用者的需求与操作而显示静态或动态的影像或画面,但不以此为限。举例来说,本实施例的显示装置100可包括自发光显示装置,但不以此为限。显示装置可例如应用于笔记本电脑、公共显示器、拼接显示器、车用显示器、触控显示器、电视、监视器、智能型手机、平板计算机、光源模块、照明设备如为应用于上述产品的电子装置,但不以此为限。下文中将以电子装置ed为显示装置100为例说明本揭露内容,但本揭露并不以此为限。如图4所示,本实施例的显示装置100可包括第一基板结构sbs1、第二基板结构sbs2以及黏着层al,其中第二

基板结构sbs2相对于第一基板结构sbs1设置,而黏着层al夹设在第一基板结构sbs1与第二基板结构sbs2之间,但不以此为限。根据本实施例,黏着层al可用于将第一基板结构sbs1与第二基板结构sbs2贴合,以此形成本实施例的显示装置100,但不以此为限。下文将详述本实施例中第一基板结构sbs1和第二基板结构sbs2所包括的元件或膜层。须注意的是,在显示装置100中,当第一基板结构sbs1与第二基板结构sbs2组合如图4所示时,图3所示的第二基板结构sbs2会以上下颠倒的方式与第一基板结构sbs1对组,亦即图3中第二基板结构sbs2的上表面视为第二基板结构sbs2的内表面,在图4中会向下并朝向第一基板结构sbs1,但不以此为限。

24.如图1所示,本实施例的第一基板结构sbs1可包括第一基底基板(base substrate)sb1、电路层cl、发光元件le、凹槽基底层rbl以及第一绝缘层il1,但不以此为限。根据本实施例,第一基底基板sb1可包括可挠曲基板、硬质基板或上述基板的组合。可挠曲基板的材料可例如包括聚酰亚胺(polyimide,pi)、聚碳酸(polycarbonate,pc)、聚对苯二甲酸乙二酯(polyethylene terephthalate,pet)、其他适合的材料、或上述材料的组合。硬质基板的材料可例如包括玻璃、陶瓷、石英、蓝宝石或上述材料的组合。此外,虽然图1中示出的第一基底基板sb1为单层结构,但本揭露并不以此为限。在一些实施例中,第一基底基板sb1可包括多层结构。电路层cl可设置在第一基底基板sb1上,例如可位于第一基底基板sb1与发光元件le之间,以及/或位在第一基底基板sb1与凹槽基底层rbl之间。电路层cl可包括各种导线、驱动电路及/或驱动电子元件以及导电材料之间的绝缘层。举例来说,电路层cl可包括驱动发光元件le产生光线的驱动元件(图1未示出),其中驱动元件可例如包括薄膜晶体管(thin film transistor,tft)元件,但本揭露并不以此为限。

25.根据本实施例,凹槽基底层rbl可设置在第一基底基板sb1和电路层cl上,其中凹槽基底层rbl可例如被图案化并形成多个暴露出电路层cl的开口op。详细来说,本实施例的凹槽基底层rbl的形成方法可先包括在电路层cl上形成一整层覆盖电路层cl的绝缘层,接着,可利用微影暨蚀刻(photolithography and etching)制程或其他适合的制程在绝缘层上形成开口op以暴露出电路层cl,以此形成本实施例中的图案化的凹槽基底层rbl,但不以此为限。凹槽基底层rbl可包括任何适合的绝缘材料,但不以此为限。须注意的是,图1中凹槽基底层rbl的图案或形状仅为示例性的,本揭露并不以此为限。

26.根据本实施例,发光元件le可设置在电路层cl上,并通过电路层cl中的驱动元件驱动而发出光线。详细来说,如图1所示,发光元件le对应第一凹槽r1设置,更进一步来说,发光元件le可设置在由凹槽基底层rbl所形成的开口op中,并与电路层cl中的驱动元件电连接,但不以此为限。在本实施例中,发光元件le可例如包括发光二极管,但不以此为限。发光二极管可例如包括有机发光二极管(organic light emitting diode,oled)、量子点二极管(quantum light-emitting diode,qled或qdled)、无机发光二极管(light emitting diode,led)、其他任何适合的发光元件或上述的组合。无机发光二极管可例如包括次毫米发光二极管(mini led)或微型发光二极管(micro led),但不以此为限。在一些实施例中,发光二极管的芯片尺寸约为300微米(μm)到10毫米(mm),次毫米发光二极管(mini led)的芯片尺寸约为100微米到300微米,微型发光二极管(micro led)的芯片尺寸约为1微米到100微米,但不以此为限。举例来说,如图1所示,发光元件le可例如包括无机发光二极管,例如棒型(bar type)发光二极管,但不以此为限。在此情形下,发光元件le可例如包括发光层

ll和电连接到发光层ll的第一电极el1和第二电极el2,其中第一电极el1和第二电极el2可电连接到电路层cl中的驱动元件,而发光层ll中可例如包括p型半导体层、主动层和n型半导体层,但不以此为限。在一些实施例中,发光元件le可例如包括垂直型(vertical type)发光二极管和/或覆晶型(flip type)发光二极管。发光层ll依不同的形态(bar-led,vertical type led,flip type led,oled)可包括多种不同的搭接阳电极或阴电极的方法,例如先搭接电极或后搭接电极,本揭露并不以此为限。在一些实施例中,发光元件le可例如包括有机发光二极管元件,且可包括有机发光二极管元件中任何适合的元件或膜层,例如包括上电极、下电极、设置在上电极与下电极之间的发光层等,但不以此为限。在本实施例中,每一个发光元件le与其所对应的电路层cl的一部分(例如电路层cl中驱动该发光元件le的驱动元件和其他相关元件,但不以此为限)可例如被定义为一个像素或子像素,其中不同的像素或子像素可发射相同颜色(例如蓝色,但不以此为限)的光线或不同颜色(例如白色、绿色和蓝色,但不以此为限)的光线,但不以此为限。因此,图1中将发光元件le分隔开的凹槽基底层rbl在本实施例中可例如视为像素定义层(pixel defining layer),但不以此为限。须注意的是,虽然图1中示出的发光元件le皆为同类型的发光二极管元件(棒型发光二极管),但其仅为示例性的,本揭露并不以此为限。在一些实施例中,每一个发光元件le可依据制程需求分别具有任何适合类型的发光二极管元件。此外,虽然图1中示出了单一个开口op中仅设置一个发光元件le的结构,但本揭露并不以此为限。在一些实施例中,单一个开口op中可设置多个发光元件le,多个发光元件le在电路中可以是多个并联或多个串联或多个双向并联,但不以此为限。位于单一个开口op中的此些发光元件le与其所对应的电路层cl的一部分可例如构成一个像素或子像素,但不以此为限。

27.根据本实施例,第一绝缘层il1可设置在凹槽基底层rbl与发光元件le上,并覆盖凹槽基底层rbl与发光元件le,但不以此为限。也就是说,本实施例中发光元件le可设置在第一基底基板sb1与第一绝缘层il1之间。须注意的是,上述的「覆盖」可包括完全覆盖和部分覆盖的情况,本揭露并不以此为限。详细来说,如图1所示,当图案化的凹槽基底层rbl与发光元件le设置在电路层cl上之后,可将第一绝缘层il1形成在凹槽基底层rbl与发光元件le上,以此形成本实施例的第一基板结构sbs1,但不以此为限。根据本实施例,由于凹槽基底层rbl可被图案化并形成凹凸不平的结构,因此设置在凹槽基底层rbl上的第一绝缘层il1可具有非平坦的上表面,而第一绝缘层il1的上表面的段差可形成凹槽,但不以此为限。举例来说,如图1所示,第一绝缘层il1可大致上共形(conformally)地形成在凹槽基底层rbl上,而将第一绝缘层il1设置在凹凸不平的凹槽基底层rbl上后,其可具有非平坦的上表面s1,其中第一绝缘层il1的上表面s1中对应到凹槽基底层rbl的开口op的位置可具有第一凹槽r1,但不以此为限。也就是说,本实施例中第一绝缘层il1的上表面s1可形成对应开口op的第一凹槽r1。此外,如图1所示,第一绝缘层il1的上表面s1可视为第一基板结构sbs1的内表面(在图1中为第一基板结构sbs1的上表面),也就是说,本实施例的第一基板结构sbs1的内表面可包括至少一个第一凹槽r1,使得第一基板结构sbs1的内表面为一非平坦平面,但不以此为限。再者,本实施例中发光元件le可设置在开口op中,因此对应到开口op的位置的第一凹槽r1可对应到发光元件le,但不以此为限。根据本实施例,第一绝缘层il1可包括任何适合的有机绝缘材料、无机绝缘材料或上述材料的组合,但不以此为限。此外,虽然图1中示出的第一绝缘层il1为单层结构,但本揭露并不以此为限。在一些实施例中,第一绝缘

层il1可包括复合结构,例如第一绝缘层il1可包括无机材料/有机材料/无机材料、无机材料/无机材料/无机材料或有机材料/有机材料的多层结构。

28.须注意的是,本实施例的第一基板结构sbs1中除了上述的元件和/或膜层之外还可包括任何适合的元件和/或膜层,本揭露应并不以此为限。举例来说,在一些实施例中,第一基底基板sb1与电路层cl之间还可例如包括缓冲层,但不以此为限。本实施例中关于第一基板结构sbs1的特征可应用到本揭露各实施例与变化实施例中,故之后不再赘述。

29.此外,本揭露的第一基板结构sbs1并不以图1所示为限,而可具有其他适合的结构。请参考图2,图2示出了本揭露的第一基板结构sbs1的另一实施例。如图2所示,本揭露的第一基板结构sbs的形成方式可例如包括以下步骤。首先,提供第一基底基板sb1,并在第一基底基板sb1上形成电路层cl,关于第一基底基板sb1和电路层cl的叙述可参考上文,故不再赘述。接着,可在电路层cl上形成图案化的凹槽基底层rbl以及配向电极ae,并在电路层cl设置绝缘层il以覆盖配向电极ae,其中配向电极ae可包括任何适合的导电材料,绝缘层il可包括任何适合的绝缘材料。上述的配向电极ae可通过电路层cl控制并提供一电磁场以做为发光层ll的配向使用,其中发光层ll的配向方向可朝电磁场方向配置。此外,通过使发光层ll的配向p型半导体层、主动层和n型半导体层的位置位于接下来要后搭接的接触电极ce的位置上,接触电极ce可以经由电路层cl、孔洞va提供电流给发光层ll以形成可以发光的电回路。

30.接着,可在绝缘层il上设置发光层ll,以此形成发光元件le,但不以此为限。如上文所述,发光层ll可通过接触电极ce电连接到电路层cl中的元件(例如薄膜晶体管、共同电极等元件,但不以此为限)。详细来说,如图2所示,接触电极ce可穿过绝缘层il,并形成孔洞va,而发光层ll可通过穿过绝缘层il的接触电极ce电连接到电路层cl,但不以此为限。在设置发光元件le以及接触电极ce后,可接着形成第一绝缘层il1,以此形成本揭露的第一基板结构sbs1,其中第一绝缘层il1的上表面的段差可形成第一凹槽r1,但不以此为限。

31.根据本实施例,如图3所示,第二基板结构sbs2可包括第二基底基板sb2、光转换元件lcm以及第二绝缘层il2,但不以此为限。第二基底基板sb2的材料可参考第一基底基板sb1,故不再赘述。根据本实施例,光转换元件lcm可设置在第二基底基板sb2表面,其中光转换元件lcm可包括任何可改变光线波长或光线颜色的膜层。举例来说,如图3所示,光转换元件lcm可包括彩色滤光片cf和/或量子点层qdl和/或荧光粉(phosphor),但不以此为限。在一些实施例中,光转换元件lcm可包括彩色滤光片cf和/或量子点层qdl的其中一者而不包括另一者。量子点层qdl中可例如包括量子点qd以转换光线的波长和/或颜色,但不以此为限。在一些实施例中,量子点层qdl中除了量子点qd外还可包括散射粒子sp,其中量子点qd与散射粒子sp散布在量子点层qdl的透明填充层fl中。在一些实施例中,量子点层qdl可仅包括散射粒子sp散布在透明填充层fl中。在本实施例中,光转换元件lcm可例如通过遮光材料分隔开。举例来说,如图3所示,第二基板结构sbs2可例如包括挡墙pw,其中挡墙pw可例如定义出多个开口(例如开口op1),而光转换元件lcm可设置在由挡墙pw所定义出的开口中,但不以此为限。须注意的是,本实施例中第二基板结构sbs2的开口op1可例如对应到上述第一基板结构sbs1的开口op,或是说,第二基板结构sbs2中设置在开口op1中的光转换元件lcm可对应到第一基板结构sbs1中设置在开口op中的发光元件le(或是像素/子像素),使得光转换元件lcm可转换发光元件le所发射的光线。此外,在实施例中,不同的开口op1中可包

括将发光元件le发射的光线转换为不同颜色(例如红色、绿色、蓝色或其他适合的颜色)的光转换材料lcm,但不以此为限。在一些实施例中,当发光元件le包括蓝色发光二极管时,对应到蓝色像素或子像素的光转换元件lcm中的量子点层qdl可例如包括散射粒子sp而不包括量子点,但不以此为限。根据本实施例,如图3所示,第二绝缘层il2可设置在光转换元件lcm和挡墙pw上,并覆盖光转换元件lcm和挡墙pw,但不以此为限。也就是说,本实施例中光转换材料lcm可设置在第二基底基板sb2与第二绝缘层il2之间。本实施例的第二绝缘层il2的材料以及结构可参考第一绝缘层il1的叙述,故在此不再赘述。如图3所示,本实施例中设置在光转换元件lcm和挡墙pw上的第二绝缘层il2的上表面可为一平坦表面plns,而由于第二绝缘层il2可为第二基板结构sbs2最上方的膜层,因此第二绝缘层il2的上表面可视为第二基板结构sbs2的内表面,也就是说本实施例的第二基板结构sbs2的内表面可为一平坦表面(即平坦表面plns),但不以此为限。须注意的是,图3中第二基板结构sbs2的元件和/或膜层的设置方式仅为示例性的,本揭露并不以此为限。在一些实施例中,第二基板结构sbs2中的元件和/或膜层可依设计需求具有其他适合的设置方式。此外,本实施例中第二基板结构sbs2中包括的元件和/或膜层并不以图3所示为限,还可包括其他适合的元件和/或膜层。本实施例中关于第二基板结构sbs2的特征可应用到本揭露各实施例与变化实施例中,故之后不再赘述。

32.请再参考图4,如上文所述,本实施例的显示装置100可通过将第一基板结构sbs1与第二基板结构sbs2以黏着层al贴合所形成。根据本实施例,黏着层al可包括任何适合的水胶,例如光固性水胶、热固性水胶或上述水胶的组合,但不以此为限。水胶的材料可例如包括硅基有机材料(silicon-based organic material)、环氧基有机材料(epoxy-based organic material)、环氧压克力基有机材料(epoxy-acrylic-based organic material)或其他适合的材料,而压克力(acrylic)高分子的组成成分可包括丙烯酸正丁酯(butyl acrylate,ba)单体、丙烯酸(acrylic acid,aa)单体、乙酸乙酯(ethyl acetate,eac)溶剂与2,2

’‑

偶氮二(2-甲基丙)(2,2

’‑

azobis(2-methylpropionitrile,aibn))起始剂,但不以此为限。在本实施例中,当黏着层al包括光固性水胶时,其产生光固化的曝光能量可例如从500到5000毫焦/平方公分(mj/cm2)(即,500mj/cm2≤曝光能量≤5000mj/cm2),而当黏着层al包括热固性水胶时,其产生热固化的温度可例如从70到120℃(即70℃≤温度≤120℃),但不以此为限。此外,本实施例中作为黏着层al的水胶的黏度可例如从100cps到4500cps(即100cps≤黏度≤4500cps),但不以此为限。上述关于黏着层al的材料叙述可应用到本揭露各实施例与变化实施例中,故之后不再赘述。

33.在本实施例中,如图4所示,由于与黏着层al接触的第一基板结构sbs1的内表面(上表面s1)可包括至少一个第一凹槽r1,因此当第一基板结构sbs1与第二基板结构sbs2贴合时,第一基板结构sbs1的内表面(上表面s1)的第一凹槽r1可例如作为黏着层al(或水胶)的滞洪池(retarding basin),使得部分的黏着层al可填入第一凹槽r1中,以此降低黏着层al在贴合过程中因挤压而挤破框胶dw的情形。上述「黏着层al填入第一凹槽r1中」可包括黏着层al填入完整的第一凹槽r1和黏着层al填入部分的第一凹槽r1的情形,本揭露并不以此为限。此外,如图4所示,显示装置100可包括至少一接合区域bp,可例如用于电连接显示装置100中的电子元件与外部元件,其中接合区域bp可例如位于第一基板结构sbs1上,其内设置有接合垫或接合元件cp,但不以此为限。由于本揭露的显示装置100可包括第一凹槽r1以

减少黏着层al的溢出,显示装置100的切割制程和/或接合制程受到影响的机率可因而降低,进而改善显示装置100的合格率。再者,本实施例的第一凹槽r1可增加第一基板结构sbs1与第二基板结构sbs2贴合时黏着层al的接触面积,进而改善第一基板结构sbs1与第二基板结构sbs2的黏合力。须注意的是,虽然图4中示出的结构为黏着层al填满第一凹槽r1,但本揭露并不以此为限。在一些实施例中,一部分的第一凹槽r1中可包括黏着层al,而另一部分的第一凹槽r1中可不包括黏着层al,或者某些第一凹槽r1中可以没有填满黏着层al。在一些实施例中,黏着层al可填入部分的第一凹槽r1而不填入完整的第一凹槽r1。此外,虽然图4中未示出,当第一基板结构sbs1和第二基板结构sbs2贴合时,第一基板结构sbs1中的发光元件le可例如对应到第二基板结构sbs2中的光转换元件lcm(如下图8所示),使得光转换元件lcm可转换发光元件le产生的光线,但不以此为限。

34.根据本实施例,第一凹槽r1可具有一深度,其中第一凹槽r1的深度可定义为第一凹槽r1的第一平面到第一凹槽r1的底部轮廓的几何中心的垂直距离,其中第一平面可例如为第一凹槽r1的最高虚拟水平面,但不以此为限。详细来说,如图1所示,在第一基板结构sbs1的剖视示意图中,第一凹槽r1的剖面可例如具有一梯形形状,而第一凹槽r1可具有一第一平面psr,其中第一平面psr可为第一凹槽r1(或是说第一基板结构sbs1)的最高虚拟水平面,亦即平行于第一基底基板sb1表面且通过第一凹槽r1的侧壁最高点或是外缘最高点的水平面,但不以此为限。关于第一平面psr的定义可应用到本揭露各实施例与变化实施例中,故之后不再赘述。如图4所示,本实施例中第一凹槽r1的第一平面psr可例如与上表面s1共平面,但不以此为限。此外,本实施例中具有梯形形状的第一凹槽r1可例如包括一轮廓bo,其中从第一基板结构sbs1的俯视方向(例如方向z)上观察,第一凹槽r1的轮廓bo可包括任何适合的图形,例如圆形、矩形、多边形、不规则形或其他适合的形状,本揭露不以此为限。在通过显示装置的剖视图确认第一凹槽r1的轮廓bo后,可根据轮廓bo的形状定义出轮廓bo的几何中心,举例来说,当轮廓bo包括圆形形状时,轮廓bo的几何中心可为圆心,但不以此为限。如图1所示,第一凹槽r1的轮廓bo的几何中心可示例性地标示于点gc,但不以此为限。根据本实施例,在定义出第一凹槽r1的第一平面psr和轮廓bo的几何中心后,可将第一平面psr与轮廓bo的几何中心之间的垂直距离定义为第一凹槽r1的深度d,也就是说,本实施例的第一凹槽r1的深度d可定义为图1中第一平面psr与点gc之间的垂直距离,此处的垂直方向是指垂直于第一基底基板sb1表面的方向,亦即方向z,但不以此为限。须注意的是,本实施例中第一凹槽r1的深度d的定义可不限于第一凹槽r1的轮廓bo的几何中心的位置,而可通过第一凹槽r1的轮廓bo的几何中心附近的点定义出第一凹槽r1的深度d。举例来说,在一些实施例中,图1中的点gc可为位于第一凹槽r的轮廓bo的几何中心附近的点,而非第一凹槽r的轮廓bo的几何中心,其中第一凹槽r1的深度d可定义为第一平面psr与点gc之间的垂直距离,但不以此为限。此外,虽然本实施例中第一凹槽r1在剖视示意图中的形状是由图1所示出的第一基板结构sbs1的剖面图所观察,其中图1的第一基板结构sbs1的剖面为平行于y-z平面的剖面,但本揭露并不以此为限。在一些实施例中,欲观察第一凹槽r1在剖视示意图中的形状时,第一基板结构sbs1的剖面可为任何垂直于第一基底基板sb1的表面(例如x-y平面,但不以此为限)的剖面。在一些实施例中,第一基板结构sbs1的剖面可平行于第一基板结构sbs1中导线(例如数据线、扫描线和/或电源线,但不以此为限)的延伸方向,但不以此为限。上述关于剖面的方向的叙述可应用到本揭露各实施例与变化实施例中,

故之后不再赘述。

35.在一些实施例中,第一凹槽r1的深度d可选择以下述方式定义。首先,在定义出第一平面psr后,可将第一平面psr与第一基底基板sb1的上表面s2之间的垂直距离定义为高度d1(包括电路层cl的厚度)。接着,在定义出第一凹槽r1的轮廓bo的几何中心后,第一凹槽r1的轮廓bo的几何中心与第一基底基板sb1的上表面s2之间的垂直距离可定义为高度d2。根据本实施例,第一凹槽r1的深度d可例如定义为高度d1减去高度d2(即d=d1-d2),但不以此为限。本实施例的第一凹槽r1的深度d可依据设计需求决定以上述定义方式中的任何一种所定义,本揭露并不以此为限。

36.根据本实施例,第一凹槽r1的深度d的范围可从0.01微米(μm)到10微米(即0.01微米≤深度d≤10微米),但不以此为限。在一些实施例中,第一凹槽r1的深度d的范围可从0.5微米(μm)到5微米(即0.5微米≤深度d≤5微米)。当第一凹槽r1的深度d小于上述范围时,第一基板结构sbs1的内表面可能因第一凹槽r1的深度d过小而接近平面,或是说第一凹槽r1可能不具有足够的空间容纳黏着层al,使得黏着层al在第一基板结构sbs1和第二基板结构sbs2的贴合过程中可能被挤压而溢出,导致第一基板结构sbs1和第二基板结构sbs2之间的黏着层al的量过少,进而产生剥离(peeling)的情形。当第一凹槽r1的深度d大于上述范围时,黏着层al的厚度可能过大,导致第一基板结构sbs1和第二基板结构sbs2在对位时发生滑动的机率增加,进而造成第一基板结构sbs1和第二基板结构sbs2的错位,也就是对位偏移。此外,当第一凹槽r1的深度d大于上述范围时,黏着层al的量可能过大,导致黏着层al在固化时产生过多的气泡(bubble),进而影响显示装置100的显示效果。本实施例中第一凹槽r1的深度d的范围可应用到本揭露各实施例与变化实施例中。

37.根据本揭露,第一基板结构sbs1的内表面(即第一绝缘层il1的上表面s1)可包括第一凹槽r1以容纳黏着层al,其中只要第一基板结构sbs1的内表面可包括第一凹槽r1,第一基板结构sbs1中的第一绝缘层il1可包括任何适合的形状,或是说以任意形状设置,而第一凹槽r1可根据不同形状的第一绝缘层il1而具有任何适合的形状,本揭露并不以此为限。下文中将详述本揭露的第一凹槽r1的其他实施例。

38.请参考图5,图5为本揭露第一实施例的一变化实施例的第一凹槽的剖视示意图。为了简化附图,图5中仅示出了第一基底基板sb1、电路层cl和第一凹槽r1,而凹槽基底层、发光元件以及第一绝缘层则一起以单层(如膜层cpl)示出,但不以此为限。图5中第一基板结构sbs1包括的元件和/或膜层的材料及设置可参考上述内容,故不再赘述。图5所示的本变化实施例与图1所示的第一实施例主要的差异之一在于第一凹槽r1的形状设计。根据本变化实施例,如图5所示,第一凹槽r1在第一基板结构sbs1的剖视示意图中可具有圆弧形状,但不以此为限。如图5所示,本变化实施例中具有圆弧形状的第一凹槽r1可包括第一平面psr,其中第一平面psr可例如与第一基板结构sbs1的内表面(上表面s1)共平面,但不以此为限。此外,在本变化实施例中,由于第一凹槽r1在第一基板结构sbs1的剖视示意图中包括圆弧形状,因此第一凹槽r1的轮廓的几何中心可例如定义为第一凹槽r1的最低点(如图5所示的点gc),但不以此为限。在定义出第一凹槽r1的第一平面psr和第一凹槽r1的轮廓的几何中心后,可依据上述的定义方式定义出本变化实施例的第一凹槽r1的深度。详细来说,如图5所示,第一凹槽r1的深度d可例如定义为第一平面psr与点gc之间的垂直距离,或者,可先定义出第一平面psr与第一基底基板sb1的上表面s2之间的垂直距离(高度d1)以及点

gc与第一基底基板sb1的上表面s2之间的垂直距离(高度d2),而第一凹槽r1的深度d可定义为高度d1减去高度d2,但不以此为限。本变化实施例中第一凹槽r1的深度d的范围可参考上述内容,故在此不再赘述。

39.请参考图6,图6为本揭露第一实施例的另一变化实施例的第一凹槽的剖视示意图。为了简化附图,图6中仅示出了第一基底基板sb1、电路层cl和第一凹槽r1,而凹槽基底层、发光元件以及第一绝缘层则一起以单层(如膜层cpl)示出,但不以此为限。图6中第一基板结构sbs1包括的元件和/或膜层的材料及设置可参考上述内容,故不再赘述。图6所示的本变化实施例与图1所示的第一实施例主要的差异之一在于第一凹槽r1的形状设计。根据本变化实施例,如图6所示,第一凹槽r1在第一基板结构sbs1的剖视示意图中可例如具有不规则形状或不对称形状,但不以此为限。由于本变化实施例的第一凹槽r1包括不规则形状或不对称形状,第一基板结构sbs1的内表面(上表面s1)可例如包括不规则表面,但不以此为限。如上文所述,第一凹槽r1的深度d可例如被定义为第一凹槽r1的最高水平面到第一凹槽r1的轮廓的几何中心之间的垂直距离,然而,在本变化实施例中,第一基板结构sbs1的内表面可能包括不规则表面,而在定义第一凹槽r1的最高水平面时可能会定义出较高的最高水平面,使得定义出的第一凹槽r1的深度d与实际情况有所误差。因此,在本变化实施例中,当第一凹槽r1在第一基板结构sbs1的剖视示意图中具有不规则形状,或是说第一基板结构sbs1的内表面包括不规则表面时,可以第一平面为基准定义出第二平面,并通过第二平面与第一凹槽r1的轮廓的几何中心之间的垂直距离来定义第一凹槽r1的深度d,但不以此为限。详细来说,如图6所示,第一基板结构sbs1的第一凹槽r1可具有一第一平面psr,其中第一平面psr与第一基底基板sb1的上表面s2之间可具有垂直距离h。在定义出垂直距离h之后,可接着定义出一第二平面psr’,其中第二平面psr’与第一基底基板sb1的上表面s2之间的垂直距离(即高度d1)为垂直距离h的0.95倍(即d1=0.95h)。接着,如图6所示,在定义出第二平面psr’之后,可接着定义出第一凹槽r1的轮廓的几何中心(点gc),而本变化实施例中第一凹槽r1的深度d可定义为第二平面psr’与点gc之间的垂直距离,但不以此为限。由于本变化实施例中第一凹槽r1的形状与图5的第一凹槽r1的形状相似而具有圆弧形状,因此本变化实施例的第一凹槽r1的轮廓的几何中心可例如为第一凹槽r1的最低点(点gc),但不以此为限。在一些实施例中,当第一凹槽r1的轮廓包括底部水平线时(如图1的第一凹槽r1所示),可定义出该平面图案的几何中心。在一些实施例中,可先分别定义出第二平面psr’与第一基底基板sb1的上表面s2之间的垂直距离(高度d1)以及第一凹槽r1的轮廓的几何中心(点gc)与第一基底基板sb1的上表面s2之间的垂直距离(高度d2),而第一凹槽r1的深度d可定义为高度d1减去高度d2,但不以此为限。

40.在一些实施例中,位于第一凹槽r1的一侧的第一基板结构sbs1的内表面以及位于第一凹槽r1的另一侧的第一基板结构sbs1的内表面在第一基板结构sbs1的剖视示意图中可具有不同的高度。举例来说,如图6所示,在第一凹槽r1的左侧的第一基板结构sbs1的内表面(例如第一平面psr”)以及在第一凹槽r1的右侧的第一基板结构sbs1的内表面(例如第一平面psr)可具有不同的高度,但不以此为限。在此情形下,第一凹槽r1的深度d可例如定义为以在第一凹槽r1的左侧的第一基板结构sbs1的内表面(例如第一平面psr”)为基准而定义出的深度和以在第一凹槽r1的右侧的第一基板结构sbs1的内表面(例如第一平面psr)为基准而定义出的深度的平均值,但不以此为限。详细来说,如图6所示,以在第一凹槽r1的

右侧的第一基板结构sbs1的内表面(例如第一平面psr)为基准而定义出的深度可例如为深度d,以在第一凹槽r1的左侧的第一基板结构sbs1的内表面(例如第一平面psr”)为基准可定义出另一深度(图6未示出),而第一凹槽r1的深度可定义为上述二深度的平均值。本变化实施例中第一凹槽r1的深度d的定义方法可应用到本揭露各实施例与变化实施例中。

41.须注意的是,上述图1、图5和图6中示出的第一凹槽r1的形状仅为示例性的,本揭露并不以此为限。在一些实施例中,第一凹槽r1可根据设计需求具有任何适合的形状,而第一凹槽r1的深度d可根据第一凹槽r1的实际形状并参考上述实施例与变化实施例中所述的定义方式所定义。在一些实施例中,当第一凹槽r1在第一基板结构sbs1的剖视示意图中具有水平区段的轮廓时,可参考图1相关说明中所述的方式定义出第一凹槽r1的轮廓的几何中心;在一些实施例中,当第一凹槽r1在第一基板结构sbs1的剖视示意图中具有圆弧形状而不具有轮廓时,可参考图5和图6的相关说明中所述的方式定义出第一凹槽r1的轮廓的几何中心;在一些实施例中,当第一凹槽r1的外缘在第一基板结构sbs1的剖视示意图中具有不规则形状或不规则表面时,第一凹槽r1两侧的侧壁高度不完全相同,则可参考图6相关说明中所述的方式定义出第一凹槽r1的深度的平均值,但不以此为限。本实施例与变化实施例中第一凹槽r1的深度d的定义方式可应用到本揭露各实施例与变化实施例中。

42.下文中将描述本揭露更多的实施例内容。为了简化说明,下述实施例中相同的膜层或元件会使用相同的标注,且其特征不再赘述,而各实施例之间的差异将会于下文中详细描述。

43.请参考图7,图7为本揭露第二实施例的显示装置的剖视示意图。根据本实施例,显示装置100的第一基板结构sbs1与第二基板结构sbs2之间还可包括其他元件和/或膜层,但不以此为限。详细来说,如图7所示,显示装置100还可包括至少一微结构ms,设置第一基板结构sbs1与第二基板结构sbs2之间,或是说,微结构ms可设置在第一基板结构sbs1的第一绝缘层il1与第二基板结构sbs2的第二绝缘il2之间,但不以此为限。在本实施例中,微结构ms可例如包括感旋光性间隔材(photo spacer)、其他适合的元件或上述元件的组合,但不以此为限。在一些实施例中,当第一基板结构sbs1的发光元件le包括有机发光二极管时,微结构ms可包括设置在第一基板结构sbs1与第二基板结构sbs2之间的辅助电极,亦即包括导电材料,但不以此为限。本实施例中第一基板结构sbs1和第二基板结构sbs2所包括的元件和/或膜层可参考上述内容,故不再赘述。根据本实施例,由于第一基板结构sbs1的内表面(例如上表面s1)可包括第一凹槽r1,因此可提供黏着层al的容纳空间,以此降低黏着层al在贴合过程中因挤压而挤破框胶dw的情形。此外,虽然本实施例中的显示装置100可包括微结构ms,但微结构ms的设置可不影响第一凹槽r1的容纳功能。举例来说,如图7所示,本实施例的微结构ms可不对应于第一凹槽r1设置,或是说,在显示装置100的俯视方向(例如方向z)上可不设置在第一凹槽r1中,例如设置在图案化的凹槽基底层rbl表面上,以此降低微结构ms对于第一凹槽的容纳功能的影响,但不以此为限。本实施例中显示装置100包括微结构ms的特征可应用到本揭露各实施例与变化实施例中。

44.请参考图8,图8为本揭露第三实施例的显示装置的剖视示意图。根据本实施例,显示装置100除了位于第一基板结构sbs1的第一凹槽r1之外还可包括位于第二基板结构sbs2的凹槽,但不以此为限。举例来说,如图8所示,显示装置100的第二基板结构sbs2还可包括至少一个第二凹槽r2,其中第二凹槽r2可例如由第二基板结构sbs2的第二绝缘层il2所形

成,但不以此为限。详细来说,本实施例的第二凹槽r2可例如通过以下方法形成。首先,将光转换材料lcm以及挡墙pw设置在第二基底基板sb2上之后,可形成一凹凸不平的结构,其中如上文所述,该结构可包括由挡墙pw所定义出的开口op1,但不以此为限。接着,将第二绝缘层il2设置在凹凸不平的结构上后,第二绝缘层il2可不形成图3所示的平坦表面plns,而可共形的具有非平坦的表面s3,其中如图8所示,第二绝缘层il2的非平坦的表面s3的段差可包括至少一第二凹槽r2,而第二凹槽r2可对应到开口op1的位置,但不以此为限。也就是说,本实施例的第二绝缘层il2可形成对应到开口op1的第二凹槽r2,或是说第二绝缘层il2的表面s3可形成对应到第一凹槽r1的第二凹槽r2。须注意的是,虽然图8中第二绝缘层il2是共形地形成在凹凸不平的结构上以形成第二凹槽r2,但本揭露并不以此为限。在一些实施例中,只要第二绝缘层il2的表面s3可形成第二凹槽r2,第二绝缘层il2可以任何适合的形状设置。本实施例中第二凹槽r2的深度的定义和范围可参考第一凹槽r1的内容,故不再赘述。此外,在本实施例中,如上文所述,光转换元件lcm可设置在由挡墙pw所定义出的开口op1中,而第二凹槽r2是由第二绝缘层il2对应于开口op1所形成,因此本实施例的第二凹槽r2可例如对应到光转换元件lcm,如图8所示,但不以此为限。根据本实施例,当欲将第一基板结构sbs1与第二基板结构sbs2贴合以形成显示装置100时,由于与黏着层al接触的第一基板结构sbs1的内表面(即第一绝缘层il1的上表面s1)和第二基板结构sbs2的内表面(即第二绝缘层il2的表面s3)分别包括第一凹槽r1与第二凹槽r2,因此黏着层al的一部分可填入第一凹槽r1和/或第二凹槽r2中,以此降低黏着层al在贴合过程中因挤压而挤破框胶(例如图4中的框胶dw)的情形,进而降低后续切割制程或接合制程受到影响的机率。须注意的是,虽然图8中示出的显示装置100包括第一凹槽r1以及第二凹槽r2,但本揭露并不以此为限。在一些实施例中,显示装置100可包括位于第二基板结构sbs2的第二凹槽r2而不包括位于第一基板结构sbs1的第一凹槽r1,而在第一基板结构sbs1与第二基板结构sbs2的贴合过程中,黏着层al的一部分可填入第二凹槽r2,但不以此为限。本实施例中显示装置100包括第一凹槽r1和第二凹槽r2的特征可应用到本揭露各实施例与变化实施例中。

45.请参考图9,并一并参考图8,图9为本揭露第三实施例的一变化实施例的第一凹槽和第二凹槽的剖视示意图。为了简化附图,图9中的第一基板结构sbs1与第二基板结构sbs2仅以单层示出,但不以此为限。根据本实施例,第一基板结构sbs1的第一凹槽r1可例如对应到第二基板结构sbs2的第二凹槽r2,更具体来说,第一凹槽r1的每一个可例如对应到一个第二凹槽r2,但不以此为限。上述的「第一凹槽r1对应到第二凹槽r2」在本实施例中可定义为第一凹槽r1在显示装置100的俯视方向(方向z)上可重叠于其所对应的第二凹槽r2。举例来说,以镶埋部分面板的方式并加以研磨后观看截面,第一凹槽r1与第二凹槽r2可至少部分重叠,但不以此为限。举例来说,如图8所示,由于图8中第一凹槽r1的每一个在显示装置100的俯视方向(方向z)上可大致上重叠于一个第二凹槽r2,因此图8中第一凹槽r1的每一个可视为对应到与其重叠的一个第二凹槽r2,但不以此为限。在一些实施例中,当显示装置100中第一凹槽r1的数量较第二凹槽r2多时,一部分的第一凹槽r1可不对应到第二凹槽r2;在一些实施例中,当显示装置100中第二凹槽r2的数量较第一凹槽r1多时,一部分的第二凹槽r2可不对应到第一凹槽r1,但不以此为限。

46.须注意的是,上述的「第一凹槽r1重叠于第二凹槽r2」在本实施例中可包括部分重叠的情形,而图8所示的第一凹槽r1与第二凹槽r2的对应关系仅为示例性的,本揭露并不以

为限。详细来说,根据本实施例,当第一凹槽r1在垂直于显示装置100的俯视方向(方向z)的平面(例如x-y平面,但不以此为限)上的投影与第二凹槽r2在垂直于显示装置100的俯视方向的平面上的投影的重叠面积大于第一凹槽r1在垂直于显示装置100的俯视方向的平面上的投影面积和第二凹槽r2在垂直于显示装置100的俯视方向的平面上的投影面积中较大者的50%时,该第一凹槽r1可视为对应到该第二凹槽r2,但不以此为限。举例来说,如图9所示,图9中第一凹槽r11在垂直于显示装置100的俯视方向的平面上可例如具有投影面积a1,第二凹槽r21在垂直于显示装置100的俯视方向的平面上可例如具有投影面积a2,而第一凹槽r11的投影与第二凹槽r21投影可例如具有重叠面积oa。根据本实施例,当投影面积a1大于投影面积a2,且重叠面积oa大于投影面积a1的50%时,第一凹槽r11可视为对应到第二凹槽r21;或者,当投影面积a2大于投影面积a1,且重叠面积oa大于投影面积a2的50%时,第一凹槽r11可视为对应到第二凹槽r21;或者,当投影面积a1等于投影面积a2,且重叠面积oa大于投影面积a1或投影面积a2的50%时,第一凹槽r11可视为对应到第二凹槽r21,但不以此为限。图8和图9所述的第一凹槽r1以及第二凹槽r2的对应关系可应用到本揭露各实施例与变化实施例中。

47.在本变化实施例中,具有对应关系的第一凹槽r1以及第二凹槽r2可分别具有任何适合的形状,而第一凹槽r1以及其所对应的第二凹槽r2可具有不同的形状,本揭露并不以此为限。举例来说,如图9所示,图9中第一凹槽r12可对应到第二凹槽r22,其中第一凹槽r12的形状可与第二凹槽r22的形状不同,但不以此为限。

48.在本变化实施例中,具有对应关系的第一凹槽r1以及第二凹槽r2可分别具有任何适合的大小,而第一凹槽r1以及其所对应的第二凹槽r2可具有不同的大小,本揭露并不以此为限。举例来说,如图9所示,图9中第一凹槽r13可对应到第二凹槽r23,其中第一凹槽r13的形状可与第二凹槽r23的形状不同,但不以此为限。根据本实施例,上述「第一凹槽r1和第二凹槽r2」的大小可分别指第一凹槽r1的体积和第二凹槽r2的体积,但不以此为限。以下将以图9中的第一凹槽r13为例说明本揭露的凹槽(第一凹槽r1和第二凹槽r2)的体积的定义方法。首先,可先定义出第一凹槽r13在第一基板结构sbs1的剖视示意图中的形状(如图9所示),其中关于第一基板结构sbs1的剖面的定义可参考上文,故不再赘述。在确定第一凹槽r13的剖面形状(如图9所示,例如为梯形,但不以此为限)后,可参考上述实施例的内容分别找出位于第一凹槽r13左侧的第一平面psr1和位于第一凹槽r13右侧的第一平面psr2,并以第一平面psr1和第一平面psr2为基准分别定义出第二平面psr1’以及第二平面psr2’。详细来说,如上文所述,当第一平面psr1与第一基底基板的上表面s2(图9中仅示例性地标示了第一基底基板的上表面s2)之间具有垂直距离h1时,第二平面psr1’与上表面s2之间的垂直距离为垂直距离h1的0.95倍(即0.95h1),而当第一平面psr2与第一基底基板的上表面s2之间具有垂直距离h2时,第二平面psr2’与上表面s2之间的垂直距离为垂直距离h2的0.95倍(即0.95h2),因此在确定第一平面psr1和第一平面psr2后,可以第一平面psr1和第一平面psr2为基准分别定义出第二平面psr1’和第二平面psr2’。在定义出第二平面psr1’和第二平面psr2’之后,可接着定义出第一凹槽r13与第二平面psr1’的交点c1和第一凹槽r13与第二平面psr2’的交点c2,而交点c1和交点c2在平行于第一基底基板sb1的表面的方向(例如方向y,但不以此为限)上的距离可被定义为第一凹槽r13的特征长度w,但不以此为限。须注意的是,图9中的垂直距离h1与垂直距离h2可相同或不同,本揭露并不以此为限。在定义出

第一凹槽r13的特征长度w之后,可依据第一凹槽r13不同的形状计算第一凹槽r13的体积。举例来说,在一些实施例中,当第一凹槽r13近似于立方体时,第一凹槽r13的体积可例如为w2d;在一些实施例中,当第一凹槽r13近似于圆柱时,第一凹槽r13的体积可例如为w2/4*π*d,其中d为第一凹槽r13的深度,而第一凹槽r13的深度d的定义方法可参考上文,故不在此赘述。本揭露的第一凹槽r1和/或第二凹槽r2的大小可依上述方法定义。

49.请参考图10和图12,图10到图12为本揭露第四实施例的显示装置的剖视示意图,其中图11示出了第一基板结构sbs1的单一个第一凹槽r1中包括多个发光元件le的结构,而图12示出了图11的结构沿切线a-a’的剖视示意图。为了简化附图,图11中仅示出了发光元件le及其排列方式,其余元件和/或膜层则被省略,但不以此为限。如上文所述,本揭露的第一凹槽r1和/或第二凹槽r2可提供黏着层al容纳的空间,以此降低黏着层al在贴合过程中被挤压并挤破外围的框胶的机率。因此,本实施例设计使黏着层al可填入至少一个第一凹槽r1和/或第二凹槽r2,以改善黏着层al在贴合过程中被挤压并挤破外围的框胶的问题,为达到上述目的,黏着层al可以任何分布方式设置在第一凹槽r1和/或第二凹槽r2中。在一些实施例中,黏着层al可不需完全填入所有的第一凹槽r1和/或第二凹槽r2中,但不以此为限。举例来说,如图10和图12所示,将第一基板结构sbs1与第二基板结构sbs2贴合后,一部分的第一凹槽r1和/或第二凹槽r2(例如图10中位于左侧的第二凹槽r2以及图12中的第二凹槽r2)中可包括部分填入的黏着层al,或是说,黏着层al可不完全填入该部分的第一凹槽r1和/或第二凹槽r2,但不以此为限。或者,在一些实施例中,一部分的第一凹槽r1和/或第二凹槽r2中可不包括黏着层al,但不以此为限。举例来说,图10中位于右侧的第二凹槽r2中可不包括黏着层al,但不以此为限。此外,如上文所述,本揭露的第一基板结构sbs1中单一个第一凹槽r1中可例如包括多于一个发光元件le。举例来说,如图11和图12所示,图11中示出了单一个第一凹槽r1中发光元件le的排列方式,其中图11中的多个发光元件le可例如为并联,并连接到一电压v 以及一共同电压v-com,但不以此为限。本实施例中关于黏着层al在第一凹槽r1和/或第二凹槽r2中的分布情形可应用到本揭露各实施例与变化实施例中。

50.此外,虽然图12中第一凹槽r1的底部(或是说第一绝缘层il1对应到第一凹槽r1的底部的上表面)为一平坦结构,但本揭露并不以此为限。在一些实施例中,第一绝缘层il1对应到第一凹槽r1的底部的上表面可包括非平坦结构,例如可根据发光元件le的形状而包括高低起伏的波浪状结构,但不以此为限。第一绝缘层il1对应到第一凹槽r1的底部的上表面包括非平坦结构的特征可应用到本揭露各实施例与变化实施例中。

51.请参考图13和图14,图13到图14为本揭露第五实施例的黏着层的设置示意图,其中图14示出了黏着层al设置在第一基板结构sbs1上的俯视示意图,而图13为图14沿切线b-b’的剖视示意图。为了简化附图,图13中的发光元件le仅以单层示出,且第一绝缘层在图13中则被省略。此外,图14中仅示出了第一基底基板sb1、黏着层al、第一凹槽r1以及框胶dw,其余元件和/或膜层则未示出。如上文所述,本揭露的显示装置100可通过黏着层al贴合第一基板结构sbs1与第二基板结构sbs2所形成,而根据本实施例,在第一基板结构sbs1与第二基板结构sbs2贴合之前,黏着层al的材料(例如水胶)可例如先设置在第一基板结构sbs1和第二基板结构sbs2中包括凹槽结构的一者上,但不以此为限。换句话说,当第一基板结构sbs1包括第一凹槽r1,而第二基板结构sbs2不包括第二凹槽r2时,黏着层材料(图13和图14中以黏着层al示出)可设置在第一基板结构sbs1上;当第一基板结构sbs1不包括第一凹槽

r1,而第二基板结构sbs2包括第二凹槽r2时,黏着层材料可设置在第二基板结构sbs2上;当第一基板结构sbs1包括第一凹槽r1,而第二基板结构sbs2包括第二凹槽r2时,黏着层材料可设置在第一基板结构sbs1或第二基板结构sbs2上,但不以此为限。详细来说,本实施例的显示装置100的形成方法可例如包括以下步骤。首先,如图14所示,可提供具有第一凹槽r1的第一基板结构sbs1(或是具有第二凹槽r2的第二基板结构sbs2),其中第一基板结构sbs1的形成方法可参考上述内容,故不再赘述。须注意的是,图14示出了多个第一基板结构sbs1(举例来说,图14中示出了六个第一基板结构sbs1,但不以此为限)包括同一片第一基底基板sb1作为母板的结构,其可在后续的切割制程中切割出多个显示装置100,但不以此为限。接着,可在第一基底基板sb1上形成具有封闭形状的框胶dw,其中框胶dw可定义出后续黏着层材料在第一基板结构sbs1上的设置范围,但不以此为限。在本实施例中,框胶dw的黏度可大于黏着层材料的黏度,以此降低框胶dw在显示装置100的制造过程中产生流动的机会。详细来说,本实施例中框胶dw的黏度可例如从600000到1000000cps(即,600000cps≤黏度≤1000000cps),但不以此为限。在设置框胶dw后,可在框胶dw围绕出的区域中设置黏着层材料。根据本实施例,黏着层材料可设置在第一基板结构sbs1(或第二基板结构sbs2)的任何适合的位置上,并可根据制程需求调整其设置位置。举例来说,如图13和图14所示,黏着层材料在由框胶dw围绕所形成的区域中可随机地设置在第一基板结构sbs1上,本揭露并不以此为限。在本实施例中,黏着层材料可例如通过滴入制程(drop filling)、狭缝式涂布(slot-die coating)或其他适合的制程设置在第一基板结构sbs1上,但不以此为限。由于第一基板结构sbs1的内表面上包括第一凹槽r1,因此当黏着层材料设置在第一基板结构sbs1上时,其可填入部分的第一凹槽r1中,如图13所示,但不以此为限。将黏着层材料设置在第一基板结构sbs1上之后,可接着进行软烤(soft bake)、对位、贴合、硬烤(post bake)等步骤以形成显示装置100,其中在贴合步骤中,设置在第一基板结构sbs1上的黏着层材料可受到第一基板结构sbs1和第二基板结构sbs2的挤压而流动。然而,由于本实施例的第一基板结构sbs1可包括第一凹槽r1,因此当黏着层材料因受到挤压而产生流动时,黏着层材料可流入由第一凹槽r1所提供的容纳空间中,使得黏着层较不容易挤破框胶dw而溢出,进而改善显示装置100的合格率。须注意的是,虽然图13和图14示出的为黏着层材料设置在第一基板结构sbs1上的结构,但本揭露并不以此为限。在一些实施例中,黏着层材料可先设置在包括第二凹槽r2的第二基板结构sbs2上,并与第一基板结构sbs1贴合以形成显示装置100。本实施例中黏着层材料的设置方式可应用到本揭露各实施例与变化实施例中。

52.综上所述,本揭露提供了一种显示装置,其包括了第一基板结构、第二基板结构以及用于贴合第一基板结构与第二基板结构的黏着层。由于第一基板结构和/或第二基板结构与黏着层接触的表面上可包括凹槽结构,因此可降低黏着层在贴合过程中被挤压并挤破外围的框胶的机率,以此改善后续的切割制程或接合制程,进而改善显示装置的合格率。

53.以上所述仅为本揭露的实施例而已,并不用于限制本揭露,对于本领域的技术人员来说,本揭露可以有各种更改和变化。凡在本揭露的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本揭露的保护范围之内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。