1.本实用新型涉及移动通信技术领域,具体涉及一种用于射频前端芯片的接口装置。

背景技术:

2.随着移动通信技术的高速发展,现代移动产品如移动电话、移动电脑等设备正在朝着更轻更薄的方向发展。这些现代移动通信设备中除了用到射频收发器以外,还广泛地用到了诸如功率放大器、低噪声放大器、滤波器、开关、电源管理模块以及天线调谐器等射频前端器件。这些射频前端器件中的绝大多数都由主控器通过数字总线来进行控制和工作模式的配置。

3.目前在射频前端器件设计制造时,都会采用特定的数字电路来设置射频前端器件中的状态机子模块的id信息,以此解决总线上的不同射频前端器件的身份认证问题,然而该种方式带来的缺陷是由于射频前端器件的id信息被固定设置,应用灵活性较差,而且对于不同类型的射频前端器件,都需要研发人员单独设置对应的数字电路,进而导致研发周期变长。

技术实现要素:

4.鉴于背景技术的不足,本实用新型是提供了一种用于射频前端芯片的接口装置,所要解决的技术问题是由于现有射频前端器件的id信息都是由特定的数字电路设置,射频前端器件的应用灵活性较差,且研发周期长。

5.为解决以上技术问题,本实用新型提供了如下技术方案:一种用于射频前端芯片的接口装置,包括状态机子模块、mipi接口、复位信号产生单元、输出信号转换单元和初始id设置单元,所述mipi接口包括电压输入端、时钟输入端和数据输入端,所述电压输入端分别与所述复位信号产生单元、输出信号转换单元、初始id设置单元和状态机子模块电连接,所述复位信号产生单元与所述状态机子模块电连接,向所述状态机子模块输入复位信号,所述初始id设置单元与所述状态机子模块电连接,向所述状态机子模块输入高、低电平信号,所述输出信号转换单元与所述状态机子模块电连接,所述输出信号转换单元被配置于将所述状态机子模块的输出信号的电压转换为射频前端模拟器件可识别的电压。

6.在某种实施方式中,所述输出信号转换单元包括至少一路转换子单元,所述转换子单元包括第一反相器、第二反相器、第一pmos管mp1、第二pmos管 mp2、第一nmos管mn1、第二nmos管mn2和第三nmos管mn3;所述第一pmos管mp1的源极和第二pmos管mp2的源极分别和电源vcc电连接,所述第一pmos管mp1的栅极分别和第二pmos管mp2的漏极、第二nmos 管mn2的漏极和第三nmos管mn3的漏极电连接,所述第二pmos管mp2 的栅极分别和第一pmos管mp1的漏极和第一nmos管mn1的漏极电连接,所述第一nmos管mn1、第二nmos管mn2和第三nmos管mn3的源极均接地;所述第一反相器的输入端与所述状态机子模块电连接,所述第一反相器的输出端分别与第二反相器的输入端和第一nmos管mn1的栅极电连接,所述第二反相器的

输出端与第二nmos管的栅极电连接,所述第三nmos管mn3的栅极用于输入使能信号。

7.在某种实施方式中,本实用新型还包括电源输入端和电源时序控制单元,所述电源时序控制单元分别与所述电源输入端和电压输入端电连接,所述电源时序控制单元在所述电源输入端和电压输入端处的电压分别大于各自的设定阈值时所述第三nmos管mn3的栅极输出使能信号。其中电源输入端输入的电源可向射频前端器件中的模拟射频部分和输出信号转换单元供电。

8.在某种实施方式中,所述电源时序控制单元包括电阻r1、第四nmos管 mn4、第五nmos管mn5、第六nmos管mn6和第七nmos管mn7、第三 pmos管mp3、第四pmos管mp4、第五pmos管mp5、第六pmos管mp6 和第七pmos管mp7,所述第三pmos管mp3的源极、第五pmos管mp5的源极、第六pmos管mp6的源极和第七pmos管mp7的源极与电源输入端vdd 电连接,所述第三pmos管mp3的漏极与第四pmos管mp4的源极电连接,所述第四pmos管mp4的漏极分别与第五nmos管mn5的漏极、第五pmos 管mp5的漏极、第六pmos管mp6的栅极、第六nmos管mn6的栅极电连接,所述第五nmos管mn5的源极分别和第四nmos管mn4的漏极、第四 nmos管mn4的源极、第六nmos管mn6的源极和第七nmos管mn7的源极电连接且接地,所述第三pmos管mp3的栅极分别与第四pmos管mp4的栅极、第五pmos管mp5的栅极、第五nmos管mn5的栅极、第四nmos 管mn4的栅极和电阻r1一端电连接,所述电阻r1另一端与电压输入端vio 电连接,所述第五pmos管mp5的栅极分别与第六pmos管mp6的漏极、第六nmos管mn6的漏极、第七mpos管mp7的栅极和第七nmos管mn7的栅极电连接,所述第七pmos管mp7的漏极和第七nmos管mn7的漏极电连接。

9.在某种实施方式中,所述第三pmos管mp3和第四pmos管mp4的宽长比小于1,所述第五nmos管mn5的宽长比大于1。

10.本实用新型与现有技术相比所具有的有益效果是:首先本实用新型的状态机子模块的id信息设置管脚单独设置出来,由初始id设置单元来配置状态机子模块的id信息设置管脚的输入电平的高低状态,以此设置状态机子模块的id 信息,不用单独设置特定的数字电路来设置状态机子模块的id信息,方便研发人员的开发;其次在实际使用时还可以通过mipi接口向状态机子模块写入其id 信息,可灵活配置;最后可以使用电源时序控制单元输出的使能信号来让射频前端器件中的模拟射频部分开始工作,可以避免电源输入端的电压和电压输入端的电压因接入的时序不同而影响射频前端器件的运行。

附图说明

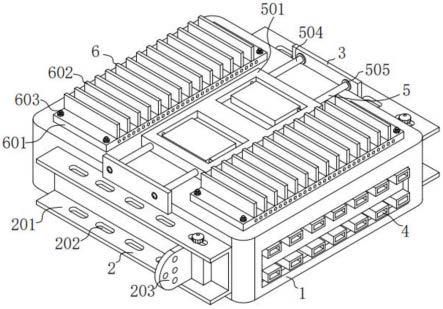

11.图1为实施例中的本实用新型的结构示意图;

12.图2为实施例中的复位信号产生单元产生的复位电压的波形图;

13.图3为实施例中的输出电压转换单元的电路图;

14.图4为实施例中的电源时序控制单元的电路图。

具体实施方式

15.现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本实用新型的基本结构,因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

16.如图1所示,一种用于射频前端芯片的接口装置,一种用于射频前端芯片的接口装

置,包括状态机子模块1、mipi接口5、复位信号产生单元2、输出信号转换单元4和初始id设置单元3,mipi接口5包括电压输入端vio、时钟输入端scl和数据输入端sda,电压输入端vio分别与复位信号产生单元2、输出信号转换单元4、初始id设置单元3和状态机子模块1电连接,复位信号产生单元2与状态机子模块1电连接,向状态机子模块1输入复位信号,初始id 设置单元3与状态机子模块电连接,向状态机子模块1输入高、低电平信号,输出信号转换单元4与状态机子模块1电连接,输出信号转换单元4被配置于将状态机子模块1的输出信号的电压转换为射频前端模拟器件可识别的电压。

17.其中,状态机子模块1可以使用本领域通用的moore型有限状态机电路或 mealy型有限状态机电路来实现,在此不再赘述,本实用新型的发明点在通过初始id设置单元3来配置状态机子模块1的id信息,以及使用输出电压转换单元4将状态机子模块1输出的信号的电压转换为射频前模拟器件可识别的电压。

18.在实际使用时,复位信号产生单元2根据电压输入端vio在mipi协议中的要求向状态机子模块1提供持续时间为t的低电平的复位信号,复位信号产生单元2向状态机子模块1输入的第一电压rst的波形变化如图2所示,从图2 中可以得到本段中的低电平为小于或者等于0.2v的电压信号,t为t

vio-rst

, t

vio-rstd

的大小可以根据实际需求设置。

19.本实施例中,初始id设置单元3向状态机子模块1输入的高电平信号在二进制中代表为1,向状态机子模块1输入的低电平信号在二进制中代表为0,当初始id设置单元3有多个端口向状态机子模块1输入高电平或者低电平时便可以设置状态机子模块1的id信息,例如当初始id设置单元3有八个端口向状态机子模块输入高电平或者低电平,当八个端口同时向状态机子模块1输入低电平时,状态机子模块1接收到的信息代表为“0000000”,此时状态机子模块对应的id信息为0,又或者当八个端口中的第一个端口向状态机子模块1输入高电平信号,其余七个端口同时向状态机子模块1输入低电平信号,状态机子模块1 接收到的信息可代表为“00000001”,此时状态机子模块1对应的id信息为1。

20.在实际使用时,状态机子模块1的输出信号的电压大小可能不符合射频前端器件的模拟射频部分的要求,需要对状态机子模块1的输出信号的电压进行转换。

21.本实施例中,输出信号转换单元包括至少一路转换子单元,如图3所示,所述转换子单元包括第一反相器inv1、第二反相器inv2、第一pmos管mp1、第二pmos管mp2、第一nmos管mn1、第二nmos管mn2和第三nmos 管mn3;所述第一pmos管mp1的源极和第二pmos管mp2的源极分别和电源vcc电连接,所述第一pmos管mp1的栅极分别和第二pmos管mp2的漏极、第二nmos管mn2的漏极和第三nmos管mn3的漏极电连接,所述第二 pmos管mp2的栅极分别和第一pmos管mp1的漏极和第一nmos管mn1 的漏极电连接,所述第一nmos管mn1、第二nmos管mn2和第三nmos 管mn3的源极均接地;所述第一反相器inv1的输入端与所述状态机子模块1 电连接,所述第一反相器inv1的输出端分别与第二反相器inv2的输入端和第一nmos管mn1的栅极电连接,所述第二反相器inv2的输出端与第二nmos 管的栅极电连接,所述第三nmos管mn3的栅极用于输入使能信号。

22.图3中的电路的工作原理如下:信号输入端din用于和状态机子模块1电连接,当信号输入端din为高电平时假设为1.8v,则第一反相器inv1的输出端din_b 和第二反相器inv2的输出端din_bb,分别输出低电平信号和高电平信号,此时第二nmos管mn2导通,第一nmos管mn1关断,第二pmos管mp2的栅极被拉低,第二pmos管mp2导通,第二pmos管mp2的漏极

输出的电压为第一电源vcc的电压减去第二pmos管mp2的压降,通过设置电源vcc的电压大小可以使第二pmos管mp2的漏极输出的电压为2.85v,实现电压转换;另外通过设置第三nmos管mn3,当第三nmos管mn3的栅极输入高电平的使能信号时,第三nmos管mn3导通,此时第二pmos管mp2的漏极输出低电平信号,实现输出信号转换单元的输出控制。

23.在实际使用时,射频前端器件需要的电压有mipi接口5的电压输入端vio 的电压和额外的工作电源电压,因此为了避免电压输入端vio的电压和工作电源电压接入到射频前端器件的时序差异影响射频前端器件的工作,本实用新型还包括电源输入端vdd和电源时序控制单元6,电源时序控制单元6分别与电源输入端vdd和电压输入端vio电连接,电源时序控制单元6在电源输入端vdd 和电压输入端vio处的电压分别大于各自的设定阈值时输出使能信号enable。其中电源输入端vdd输入的工作电源可向射频前端器件中的模拟射频部分和输出信号转换单元供电。

24.具体地,如图4所示,电源时序控制单元6包括电阻r1、第四nmos管 mn4、第五nmos管mn5、第六nmos管mn6和第七nmos管mn7、第三 pmos管mp3、第四pmos管mp4、第五pmos管mp5、第六pmos管mp6 和第七pmos管mp7,所述第三pmos管mp3的源极、第五pmos管mp5的源极、第六pmos管mp6的源极和第七pmos管mp7的源极与电源输入端vdd 电连接,所述第三pmos管mp3的漏极与第四pmos管mp4的源极电连接,所述第四pmos管mp4的漏极分别与第五nmos管mn5的漏极、第五pmos 管mp5的漏极、第六pmos管mp6的栅极、第六nmos管mn6的栅极电连接,所述第五nmos管mn5的源极分别和第四nmos管mn4的漏极、第四 nmos管mn4的源极、第六nmos管mn6的源极和第七nmos管mn7的源极电连接且接地,所述第三pmos管mp3的栅极分别与第四pmos管mp4的栅极、第五pmos管mp5的栅极、第五nmos管mn5的栅极、第四nmos 管mn4的栅极和电阻r1一端电连接,所述电阻r1另一端与电压输入端vio 电连接,所述第五pmos管mp5的栅极分别与第六pmos管mp6的漏极、第六nmos管mn6的漏极、第七mpos管mp7的栅极和第七nmos管mn7的栅极电连接,所述第七pmos管mp7的漏极和第七nmos管mn7的漏极电连接。

25.本实施例中,电源时序控制单元6在电源输入端vdd处有电压输入时,电压输入端vio处是否有电压输入,如果电压输入端vio处无电压输入,则电源时序控制单元6的输出端vout输出高电平信号,该高电平信号驱动第三nmos 管mn3导通,如果电压输入端vio处有电压输入,则电源时序控制单元6的输出端vout输出低电平信号,第三nmos管mn3关断:其中电阻r1和第四 nmos管mn4组成了rc滤波电路,对电压输入端vio的电压进行滤波,第五pmos管mp5、第六pmos管mp6和第五nmos管mn5组成了迟滞比较器,可以在避免电源时序控制单元6出现误触发的情况。

26.另外本实施例中,第三pmos管mp3和第四pmos管mp4的宽长比小于1,所述第五nmos管mn5的宽长比大于1。

27.综上,在实际使用时,本实用新型的状态机子模块1的id信息设置管脚单独设置出来,由初始id设置单元3来配置状态机子模块1的id信息设置管脚的输入电平的高低状态,以此设置状态机子模块1的id信息,不用单独设置特定的数字电路来设置状态机子模块的id信息,方便研发人员的开发;其次在实际使用时还可以通过mipi接口5向状态机子模块1写入其id信息,可灵活配置;最后可以使用电源时序控制单元6输出的使能信号来让射频前端器件中的模拟射频部分开始工作,可以避免电源输入端vdd的电压和电压输入端vio的电

压因接入的时序不同而影响射频前端器件的运行。

28.上述依据本实用新型为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项实用新型技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项实用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。