1.本发明涉及一种用于构建设计为自动扶梯或移动人行道的人员运送设备的承载结构的方法,以及一种具有根据该方法制造的承载结构的人员运送设备。

背景技术:

2.设计为自动扶梯或移动人行道的人员运送设备用于公共区域的建筑结构中,例如用于火车站、地铁站、机场以及购物中心、文化中心等。自动扶梯或移动人行道具有称为承载结构的支撑结构。在大多数情况下,这种承载结构是由焊接在一起的金属型材组成的框架结构,该框架结构由制造商作为一个完整的单元制造或细分为承载结构模块来制造。例如,在us2019/134753a1中公开了借助于焊接机器人设备制造这种承载结构。

3.承载结构或其承载结构模块或者说框架模块安装在建筑结构中,其中,承载结构连接建筑结构的两个楼层。自动扶梯或移动人行道的可移动部件设置在该承载结构中,可移动部件例如是梯级带或托板带、绕转扶手带、偏转轴、驱动轴以及驱动马达和齿轮的部件等。此外,护栏、梳板、轴承点、滚道和导轨、控制器、监控系统、安全系统等固定部件也与结构固定连接。如果将结构细分为结构模块,则由此形成的每个分离点意味着在材料、制造时间和装配时间方面的相当大的额外耗费。因此,尽可能避免分离点或保持分离点的数量尽可能少,这意味着承载结构或其承载结构模块通常具有非常大的尺寸。

4.上述类型的自动扶梯和移动人行道或其模块因此是大而笨重的部件,由于该部件的结构的原因,该部件不能根据需要拆卸并引入建筑结构中。如上所述,承载结构容纳自动扶梯的所有部件并在建筑结构中的两个相对指向的支撑部位上支撑这些部件。换言之,这意味着该承载结构在人员运送设备的整个规划的长度上延伸。

5.对于要建造的新的建筑结构,通常在其建筑结构侧建造的支撑部位到位后在施工过程中使用自动扶梯和移动人行道,之后再建造较高楼层的围墙和天花板。这是因为,由于上述原因,这些人员运送设备作为非常大的构件被建造在建筑结构中,并且大到以至于这些人员运送设备很难通过现有的开口引入建筑结构中。

6.然而,在现有建筑结构中,不可能在不破坏建筑结构外壳的某些部分(例如在墙壁或天花板上)的情况下将大型自动扶梯或大型移动人行道引入建筑结构,并建造开口以插入大型构件。这个问题在地铁站的情况下也可能存在,因为那里的隧道是在地下挖的,并且必须在这些隧道中安装自动扶梯和移动人行道。

7.另一个问题在于,运输这样的人员运送设备,这些人员运送设备在制造商工厂中完全组装并作为整体交付。这里必须使用载重卡车,而且这些大体积的设备也可能意味着在运输过程中必须封锁交通路线,并且必须接受某些交通障碍。最终,这些问题会导致非常高的运输和安装成本。

8.为了避免上面列出的问题,可以将上述类型的人员运送设备以拆解的状态引入建筑结构然后在那里组装。然而,这里的问题是承载结构通常设计为框架,也就是说自动扶梯或移动人行道的最大部分不能随意拆解。即使承载结构被分成两个或三个部段并被引入建

筑结构,建筑结构的某些部分仍然可能因此必须被破坏。此外,在其上组装该部段的承载结构的每个接口都需要付出很大的努力,因为必须对其进行特殊加固,以使接口具有与承载结构的其他部分相同的承载能力。

技术实现要素:

9.由于存在这些问题,本发明的目的在于,实现将承载结构引入现有建筑物或建筑结构中的可行方案,而无需将建筑结构的部件拆开或将承载结构分成多个分区并引入建筑结构中。

10.该目的通过一种用于构建设计为自动扶梯或移动人行道的人员运送设备的承载结构的方法来实现。该方法的特征在于,使用3d-焊接机器人设备在现有建筑结构的两个支撑部位之间建造承载结构。为此,3d-焊接机器人设备具有至少一个具备3d-机器人控制软件的控制器、具备3d-焊接机器人的行驶装置和焊接材料供给装置。使用3d-机器人控制软件将构件模型数据组(其以数字化方式呈现待构建的承载结构)转换为焊接操作。这些焊接操作将由3d-焊接机器人在承载结构的构建阶段执行,从而在构建阶段经由3d-焊接机器人设备通过施加焊接材料在两个支撑部位之间建造承载结构。此外,在建造承载结构时还一起构造用于人员运送设备的其他构件的固定区域和/或用于导轨插入件的基床(bettung)。因此,可以为人员运送设备的待建造的其他构件建立极其精确的接口,这些接口几乎不需要或不需要返工。

11.例如,已知的工业焊接机器人可以用作3d-焊接机器人,其堆焊模块可以围绕多个轴枢转并且装配在行驶装置上。堆焊模块逐层施加焊接材料,以便由焊接材料逐渐形成三维工件。行驶装置用于在两个支撑部位之间来回移动3d-焊接机器人,或者说使其行驶,因为3d-焊接机器人的动作范围有限,并且将要产生的承载结构通常是很长的结构。

12.换言之,可以通过现有开口将具有上述部件的比较方便的3d-焊接机器人设备引入建筑结构中,并通过这些开口将人员运送设备的承载结构构建在为此预设定的安装地点。

13.为了简化建造,可以将起始体作为要建造的承载结构的一部分,起始体在开始构建时布置在现有建筑结构的两个支撑部位之一上或两个支撑部位之间。起始体优选地具有与将由3d-焊接机器人设备施加的焊接材料相同的材料特性。多种金属(特别是钢)以及其他合适的可焊接材料(例如高强度合成材料)都可以用作材料。起始体例如可以是平板、型材、嵌入建筑结构中的承载件、设置在两个支撑部位之间的结构的留置支撑件等。起始体可以很容易地以材料锁合的方式连接要施加的焊接材料上。然后,3d-焊接机器人在起始体处开始施加焊接材料,从而构建承载结构。

14.在该方法的一个设计方案中,承载结构的在构建阶段首先形成的轮廓可以通过固定装置固定在建筑结构上。如果使用起始体,起始体可以优选地通过固定装置固定在建筑结构上。这样做的好处是,已经通过该方法建造的框架结构的轮廓暂时固定地连接到建筑结构上,从而为构建过程提供了稳定的基础。由此,通过3d-焊接机器人和承载结构的悬吊轮廓,在构建过程中作用在尚未完工的承载结构上的力和力矩就可以有效地支撑在建筑结构上。一旦承载结构完成建造并由两个支撑部位稳定地支撑,就可以移除固定装置或其部件。

15.在该方法的另一设计方案中,3d-焊接机器人设备可以包括3d-扫描仪和至少一个基准标记。借助3d-扫描仪,可以在承载结构开始建造之前检测支撑部位的精确轮廓和两个支撑部位之间的安装空间的精确轮廓,并且必要时也可以根据这些实际数据对承载结构的数字构件模型数据组进行修正。基准标记优选地布置在两个支撑部位之一处,其中,3d-扫描仪连续地或以离散的时间间隔对在构建期间建造的承载结构的轮廓连同基准标记一起加以检测,并作为实际数据转发给控制器。通过在控制器中处理实际数据,可以对3d-机器人控制软件规定的3d-焊接机器人的焊接操作进行修正。如下所述,如果具有3d-焊接机器人的行驶装置不是在现有的承载结构上引导,而是在与其分开设置的并且可以临时装设的引导装置上引导,则这种修正是特别必要的。

16.在该方法的另一个设计方案中,3d-焊接机器人设备可以包括布置在两个支撑部位中的另一个支撑部位上的另外的基准标记,并且该另外的基准标记也由3d-扫描仪一起检测。在检测实际数据时,第二个基准标记的同时检测以及当然还有其位置评估可以显著提高精度,因为这消除了3d-扫描仪相对于一个基准标记的精确定位的需要,并且承载结构的形成轮廓表示使用通常的三角测量算法计算为点坐标的实际值,实际值可以与由数字化呈现的构件模型数据组规定的点坐标进行比较。

17.在该方法的另一设计方案中,3d-焊接机器人设备可以包括可临时装设的引导装置,该引导装置在承载结构的建造期间布置在两个支撑部位之间并且行驶装置在该引导装置上被引导。由此,在承载结构的已经实现的轮廓上只有其自重起作用,因此与负载相关的偏差仅非常轻微。

18.作为替代方案,也可以在建造时在承载结构上一起构造行驶轨道,行驶轨道用于引导行驶装置。例如,这种变型可用于天花板高度非常低的情况,或者如果建筑结构上没有合适的用于引导装置的连接点,如中庭或玻璃建筑物的情况。

19.由于3d-焊接机器人通过其焊接操作实施的堆焊方法,以这种方式产生的行驶轨道的表面可能过于粗糙,以至于行驶装置无法有效地引导。因此,例如,可能需要通过研磨操作定期研磨行驶轨道面。替代地,也可以使用诸如扁钢型材之类的导轨插入件,通过焊接操作将其连续地结合到形成的承载结构中。必要时,该行驶轨道以后还可用于引导完成建造的人员运送设备的传送带。

20.在该方法的另一设计方案中,针对张紧元件的容纳部也可以在制造时一起构造在承载结构上。在完成制造的承载结构中存在拉力的任何地方都可以提供张紧元件,例如在承载结构的下侧区域可以提供张紧元件。在此,例如可以在承载结构上的支撑部位的区域中形成容纳部。至少在建造容纳部之后,可以将张紧元件布置在容纳部之间并进行张紧,或者可以张紧承载结构的相关联区域。换言之,承载结构的承受拉伸载荷的区域由与其平行布置的受拉构件预张紧,使得在完成建造之后在承载结构的这些区域中的拉力至少得以减小。

21.在该方法的另一设计方案中,承载结构的已经形成的分段可以在建造期间通过支撑件和/或悬挂装置支撑在该建筑结构中。必要时,支撑件或悬挂装置可以适应在建造过程中不断变化的承载结构的质量,因此不会因承载结构的已产生轮廓的质量增加而相对于建筑结构发生位置偏移。

22.支撑件和/或悬挂装置可以由3d-焊接机器人作为完整承载结构的完整组成部分

来建造,或者作为附加部件提供,通过这些附加部件,3d-焊接机器人可以与承载结构的已建造部分以材料锁合方式连接。当然,支撑件和/或悬挂装置也可以仅用于临时支撑承载结构的已经形成的区域,在该区域中支撑件和/或悬挂装置在承载结构完成建造后再次被移除,然后承载结构经由建筑结构的两个承载点支撑。如果所建造的承载结构在两个支撑部位之间具有特别长的跨度,当然可以将一个或多个支撑件保持原样。这些支撑件优选地设计为可松动支撑部位,以便建筑结构的不同楼层之间的运动(例如可能由于地震而发生的运动)与承载结构分离。然而,在少数情况下,期望承载结构提高周围建筑结构的刚度。为此目的,承载结构可以在支撑部位上并且必要时还可以通过附加支撑件刚性地连接到建筑结构。在这种情况下,具有由可连接到焊接材料的材料制成的裸露的承载件的支撑部位是特别有利的,如上所述,该支撑部位可用作起始体。

23.在该方法的另一个设计方案中,3d-焊接机器人设备还可以用于“仅”建造设计成金属加强件的承载结构。换句话说,通过3d-焊接机器人只建造必须承受拉力或弯矩的由金属制成的承载结构的相应轮廓,以及随后施加的可处理的混凝土临时稳定所需的轮廓。承载结构和建筑结构之间的接口,例如支撑部位中的支撑角架或支撑件,也可以是设计为金属加强件的该承载结构的一部分。承载结构的用作金属加强件的区域然后至少部分地被混凝土块环围。尽管这种制造需要两道制造工序,即第一制造工序用于产生金属加强件,第二制造工序用于施加可加工的混凝土块,有利的是,由于用混凝土部分地替代焊接材料,可以显著降低建造成本。

24.这两个制造步骤可以使用几乎相同的制造装备进行,方式为,在3d-焊接机器人上将堆焊模块替换为混凝土打印机模块,并以通过混凝土打印机模块加工的混凝土块至少部分地环围金属加强件的方式布置在承载结构上。

25.在该方法的另一个设计方案中,由构件模型数据组数字化呈现的承载结构可以在其强度、质量和设计方面、在使用考虑仿生方法的3d-有限元方法的情况下,在其拓扑方面进行优化。仿生学是为了解决复杂的技术问题而模仿自然的模型、系统和元素。为了建造承载结构,这意味着材料仅应用于实际必须承担支撑功能的地方。因此,例如,该承载结构的承载件、上杆和下杆可以具有例如从骨骼中已知的内部结构。

26.通过上述方法建造的承载结构完成建造后,可配备可移动部件,如梯级带或托板带、偏转轴、驱动轴、带齿轮的驱动马达、绕转扶手带、导轮和类似物,以及与静态或固定部件如护栏、梳板、轴承点、滚道和导轨、控制器、监控系统、安全系统、护栏包衬部件等,以完整形成成品人员运送设备。根据配置,该人员运送设备可以设计为自动扶梯或移动人行道。

附图说明

27.下面结合附图对本发明的实施方式进行说明,其中,附图和说明书均不应被理解为对本发明的限制。此外,相同的附图标记用于相同或具有相同作用的元件。其中:

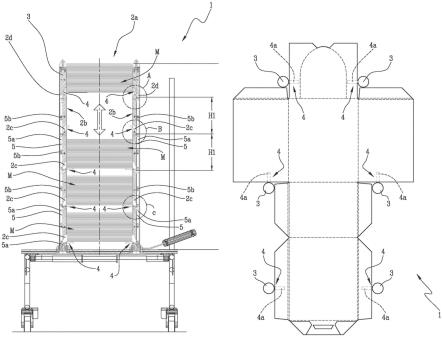

28.图1示意性地示出按照第一设计方案的、具有引导装置、3d-焊接机器人和焊接材料供给装置的3d-焊接机器人设备;

29.图2示意性地示出按照第二设计方案的3d-焊接机器人设备,通过该3d-焊接机器人建造金属加强件,并且其堆焊模块被混凝土打印机模块所取代,以便将可加工的混凝土块施加到金属加强件上;

30.图3示出图1中所示的承载结构的横截面;

31.图4示出图1中所示的3d-焊接机器人设备的改进方案。

具体实施方式

32.在图1中示意性地示出按照第一设计方案的3d-焊接机器人设备1,该3d-焊接机器人设备具有引导装置3、3d-焊接机器人5和焊接材料供给装置7。借助该3d-焊接机器人设备1,可以在现有建筑结构67的两个支撑部位63、65之间建造承载结构61。支撑部位63、65构造在现有建筑结构67的两个竖直间隔开的楼层e1、e2中。

33.为了能够建造承载结构6,3d-焊接机器人设备1还设有至少一个具备3d-机器人控制软件105的控制器9。控制器9集成在3d-焊接机器人设备的供应模块15中,该供应模块通过供应线路17连接到3d-焊接机器人5。通过该供应线路17可以向3d-焊接机器人5供应来自控制器9的控制指令、用于焊接的能量、用于移动被操控的3d-焊接机器人5的能量、以及焊接材料13以及必要时还有保护气体19。

34.由于3d-焊接机器人5只能通过其机器人臂11到达有限的空间,因此将3d-焊接机器人5安装在行驶装置21上,该行驶装置21可以在两个支撑部位63、65之间被动地移动,例如手动地以离散的步骤移动。然而,行驶装置21优选地设计为主动式或机动化式,其行驶运动也可以由控制器9控制。本设计方案的行驶装置21在引导装置3上被引导。为此目的,引导装置3临时布置在楼层e1和e2之间并且在那里支撑在其上的支撑部位63、65的区域中。如虚线所示,引导装置3也可以支撑在现有建筑结构67的地面和天花板之间,以获得尽可能刚性和位置稳定的对行驶装置21的引导。

35.待构建的承载结构61优选地由数字构件模型数据组103呈现或限定。例如,这可以是承载结构61的三维cad数据组,三维cad数据组限定了所有轮廓,即内轮廓和外轮廓。例如,构件模型数据组103可以存储在控制器9中。然而,更有利的是,如图1中的双箭头23所示,在控制器9中加载例如来自数据云101中的数字构件模型数据组103。借助也存储在数据云101中的3d-机器人控制软件105,数字构件模型数据组103可以应用在焊接操作a、b、c、d(即机器人臂11的运动、设置在机器人臂11上的堆焊模块25的焊接工作和焊接材料13的供应量)中,该焊接操作在承载结构61的构建阶段由焊接机器人5执行。因此,在构建阶段,经由3d-焊接机器人设备1在两个支撑部位63、65之间通过施加焊接材料产生承载结构61。

36.由于承载结构61的这种建造方法不能避免局部不平衡,所以承载结构61的在构建阶段首先形成的分段可以通过固定装置69固定在建筑结构67上。本示例的固定装置69包括夹持爪71,通过已经进行的焊接操作产生的承载结构61的支撑角架75在平面e2中通过该夹持爪被固定夹紧在支撑部位65处。此外,固定装置69包括支撑轴承73,支撑轴承将承载结构61的下边缘77支撑在建筑结构67上。固定装置69尤其防止形成的承载结构61和建筑结构67之间的相对运动,从而不会由此对构建过程产生负面影响。一旦承载结构61完成构建并支撑在两个支撑部位63、65处,就可以移除固定装置69的部件。

37.如图1所示,在建造过程中,逐渐增加的承载结构61也可以通过设置在两个支撑部位63、65之间的悬挂装置79、81支撑在建筑结构67中。此外,支撑件95也是可行的,如图2和4所示。

38.在图1中一方面示出被动的悬挂装置79,其在本示例中通过引导装置3将逐渐增加

的承载结构61的重量支撑在建筑结构67上。与此并行的,设有主动悬挂装置81,其长度可以通过拉索装置83改变。为此,拉索装置83通过无线电连接与控制器9连接。在一个可能的设计中,主动的拉索装置83将主动的悬挂装置81中的张力连续地传输到控制器9,控制器据此计算位置修正并将其传输到拉索装置83,然后拉索装置通过缩短主动悬挂装置81的跨度长度来进行位置修正。

39.还应注意,悬挂装置79、81、尤其是其余的支撑件95(如其在图2中所示)也可以通过3d-焊接机器人5实现为完成建造的承载结构61的集成组成部分,或者作为附加部件提供,通过3d-焊接机器人5可以材料缩合地连接到承载结构61的已经形成的分段。

40.此外,3d-焊接机器人设备1还可以包括3d-扫描仪85和至少一个基准标记87。借助3d-扫描仪85,可以在建造承载结构61开始之前,对支撑部位63、65的精确轮廓和两个支撑部位63、65之间的安装空间的精确轮廓加以检测,并且基于该实际数据,必要时可以对承载结构61的数字构件模型数据组103进行修正。

41.基准标记87优选地布置在两个支撑部位63、65之一处,其中,3d-扫描仪85连续地或以离散的时间间隔对在构建期间与基准标记85一起建造的承载结构61的轮廓加以检测,并且作为实际数据91通过信号连接93(用双箭头符号表示)转发到控制器9。诸如激光扫描仪、tof相机等的常规检测设备可以用作3d-扫描仪85。任何已知的装置(例如反射板和设有图案的板、无线电发射器等)都可以用作基准标记85。通过在控制器9中处理实际数据91,可以对由3d-机器人控制软件105规定的焊接操作a、b、c、d进行修正,特别是对3d-焊接机器人5和行驶装置21的运动进行修正。当然,实际数据91也可以用于计算上述主动悬挂装置81的位置修正。

42.为了能够更精确地检测承载结构61相对于现有建筑结构67形成的轮廓,可以在两个支撑部位65中的另一个处布置另外的基准标记89。该附加基准标记89也由3d-扫描仪85一起检测。以这种方式获得的实际数据91可以用三角测量算法进行处理,并且由此可以生成在三维空间中反映所形成的承载结构61的轮廓的点云。该点云的数据可以与构件模型数据组103进行比较,二者的偏差可以用于对焊接操作a、b、c、d修正。在完成建造承载结构61之后,可以将实际数据91传输到数字构件模型数据组103中。

43.图2示意性地示出第二设计方案中的3d-焊接机器人设备1。3d-焊接机器人设备实质上以两道工序建造承载结构61。在第一工序中,由3d-焊接机器人设备1以与图1中的承载结构61相同的方式产生金属加强件97。然而,金属加强件97的强度、特别是抗压强度不足以承载人员运送设备199的其他部件(参见图4)。为了最终实现这种强度,在第二道工序之前,3d-焊接机器人5的堆焊模块25由混凝土打印机模块27替换,以便如图所示将可加工的混凝土块99施加到金属加强件97上。为此,焊接材料供给装置7也由混凝土供给装置29替换,该混凝土供给装置也通过供应模块15将可加工的混凝土块99供应给混凝土打印机模块27。

44.换言之,设计为金属加强件97的承载结构61通过3d-焊接机器人设备1形成,并且其用作金属加强件97的区域至少部分地被混凝土块99环围。一旦混凝土块99凝固,承载结构61就准备好接纳未示出的人员运送设备199的其他部件(参见图4)。

45.图2还示出与图1不同的对行驶装置21的引导方式。在建造金属加强件97时,其上还一起构造有行驶轨道33,行驶轨道用于引导行驶装置21。由此取代图1中所示的引导装置3,但是必须提供例如支撑件95,支撑件在承载结构61在建筑结构67中的构建期间在空间上

使承载结构稳定或固定。当然,这样的用于引导行驶装置21的行驶轨道33也可以构造在仅通过堆焊产生的框架61上。

46.为了简化建造,也可以设置起始体31作为要建造的承载结构61的一部分,起始体在如图2所示的承载结构61的构建开始时,在两个支撑部位63、65之一上布置或如图4所示,在现有建筑结构67的两个支撑部位63、65之间布置。起始体31优选地具有与将由3d-焊接机器人设备1施加的焊接材料13相同的材料特性。多种金属(特别是钢)以及其他合适的可焊接材料(例如高强度合成材料)都可以用作材料。因此,起始体31可以容易地连接到待施加的焊接材料13。起始体31例如可以是平板、型材、嵌入现有建筑结构67中的承载件、设置在两个支撑部位63、65之间的承载结构61的留置支撑件等。然后,3d-焊接机器人5在起始体31处开始施加焊接材料13,从而构建承载结构61。

47.图3示意性地示出穿过图1中所示的承载结构61的横截面。可以清楚地看到,用于人员运送设备199的其他构件的固定区域57,该固定区域在承载结构61产生时也一起构造在承载结构上。在本示例中,固定区域57用于容纳导轨插入件59(也参见图1)。当然,导轨插入件59也可以在承载结构61的构建过程中连续置入,并且如果需要,在供应焊接材料13的情况下直接焊入。然后导轨插入件也可以用作针对行驶装置21的行驶轨道33。

48.同样如图3和图4所示,在形成承载结构61时,也可以在承载结构上一起构造针对张紧元件53的容纳部55。这样的张紧元件53可以是例如钢索、钢丝、钢棒等,这样的张紧元件例如在其端部具有带有螺纹连接件的张紧配件,使得张紧元件类似于预应力混凝土结构地、至少在容纳部55已经建造之后可以布置在容纳部55之间并能够张紧。容纳部中的一部分用作锚固点51,其他的容纳部用作张紧元件-引导件49。

49.如结合图1已经提到地,待构建的承载结构61或其轮廓和内部结构由数字构件模型数据组103限定。承载结构61的数字构件模型数据组103的拓扑可以在使用考虑仿生方法的3d-有限元方法的情况下,在强度、质量和设计方面进行优化。因此,也可以自动化地限定内部结构47,内部结构只能通过根据本发明的方法来产生。图3中所示并且构造在承载结构61的上杆45中的内部结构47仅被理解为示例。在实际的设计方案中,这些结构47是在使用考虑到仿生方法的3d-有限元方法的情况下,根据此处发生的拉应力、压应力、弯曲应力和扭转应力来设计。

50.图4示意性地示出图1所示的3d-焊接机器人设备1的可能的改进方案。在该变型中,两个3d-焊接机器人5通过相关联的行驶装置21在引导装置3上被引导。在这种情况下,两个3d-焊接机器人5由相同的供应模块15供应。布置在现有建筑结构67的两个支撑部位63、65之间的保留的支撑件95用作起始体31。这种改进不仅能够使建造时间减半,而且能够实现承载结构61的静态平衡构建,从而可以使悬挂装置79、81和固定装置69(未示出)的使用最小化。如上所述,针对张紧元件53的、设计为锚固点51和张紧元件-引导件49的容纳部55也在图4中示出。

51.一旦通过根据本发明的方法构建起承载结构61,必须在必要时通过诸如磨削、铣削和钻孔的附加建造方法来修整诸如固定区域、容纳部等的一定的轮廓。此后,如虚线示意性所示,设计为自动扶梯或移动人行道的人员运送设备199的其他静态部件和可移动部件可以安装在完成建造的承载结构61中和其上。然后,装配成套的人员运送设备199可以投入运行。

52.尽管图1至图4基于待建造的承载结构61示出本发明的不同方面,待建造的承载结构用于连接竖直间隔开的楼层e1、e2,但很明显的是,所介绍的方法步骤和相应的装置也可用于待布置在平面上的承载结构61,例如用于移动人行道。此外,混凝土打印模块27可以具有另外的功能单元,例如用于打磨表面的装置,借助该装置可以加工承载结构61的尚未凝固的、已加工的混凝土块99的表面。为了保护承载结构61免受腐蚀,焊接模块25可以在金属框架结构完成建造后,被未示出的喷涂模块来替换。该喷涂模块可以施加精确且均匀的表面涂层,所述表面涂层根据要求可以单层或多层地实施。

53.最后,应注意“包括”、“具有”等术语不排除其他元件或步骤,“一”或“一个”等术语不排除多个。此外,应该指出,已经参考上述示例性实施例之一介绍的特征或步骤也可以与上述其他示例性实施例的其他特征或步骤结合使用。权利要求中的任何附图标记不应被解释为限制性的。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。