1.本发明涉及适合作为安装在运动型多用途汽车(sport utility vehicle,suv)或小型货车上的轮胎的充气轮胎,更详细而言,涉及可高水平地兼顾驾驶稳定性和乘坐舒适性的充气轮胎。

背景技术:

2.在充气轮胎中,由高硬度橡胶组合物制成的的胎边芯设置在胎圈芯的外周上。通过设置如上所述的胎边芯,提高充气轮胎的驾驶稳定性。然而,当增加胎边芯的尺寸时,虽然可以获得提高驾驶稳定性的效果,但存在诸如乘坐舒适性等其他轮胎性能劣化的问题。因此,尝试通过在胎圈部添加除了胎边芯之外的辅助胎边芯来兼顾驾驶稳定性和其他轮胎性能(例如,参照专利文献1~3)。

3.然而,目前的情况是,对于如安装在运动型多用途汽车(suv)或小型货车上的轮胎等的轮胎截面高度较高的充气轮胎,即使添加辅助胎边芯,也无法优化驾驶稳定性和乘坐舒适性。

4.现有技术文献

5.专利文献

6.专利文献1:日本专利第2997941号公报

7.专利文献2:日本专利第4211893号公报

8.专利文献3:日本特开2013-244929号公报

技术实现要素:

9.发明所要解决的问题

10.本发明的目的在于,提供一种能高水平地兼顾驾驶稳定性和乘坐舒适性的充气轮胎。

11.用于解决技术问题的方案

12.用于实现上述的目的的本发明的充气轮胎具有向轮胎周向延伸并呈环形的胎面部、设置于该胎面部的两侧的一对侧壁部以及设置于上述侧壁部的轮胎径向内侧的一对胎圈部,在各胎圈部中埋设有向轮胎周向延伸的环形胎圈芯,在该胎圈芯的外周设置有第一胎边芯,所述胎体层在各胎圈部中围绕所述胎圈芯和所述第一胎边芯从轮胎内侧向外侧卷绕,在所述胎体层的卷绕部的轮胎宽度方向外侧设置有第二胎边芯,所述充气轮胎的特征在于,所述第一胎边芯上端的轮胎径向高度h1在轮胎截面高度sh的10%~30%的范围内,所述胎体层的卷绕端设置于比轮胎最大宽度位置更靠向轮胎径向外侧的位置,所述第二胎边芯的上端在轮胎径向上设置于所述第一胎边芯的上端与所述胎体层的卷绕端之间,所述第二胎边芯呈朝向轮胎径向外侧逐渐变细的形状,在所述第一胎边芯的上端位置处所述第二胎边芯的厚度最厚,所述第一胎边芯的上端位置处的所述第二胎边芯的厚度g1、从所述第一胎边芯的上端至所述第二胎边芯的上端的轮胎径向高度h4的1/2的位置处的所述第二

胎边芯的厚度g2、以及从所述第一胎边芯的上端至所述第二胎边芯的上端的轮胎径向高度h4的3/4的位置处的所述第二胎边芯的厚度g3满足0.5≤g2/g1≤0.8、0.4≤g3/g1≤0.6的关系。

13.发明效果

14.在本发明中,通过将第一胎边芯的上端的高度h1设定在上述的范围,抑制纵向弹簧常数的增大,并抑制乘坐舒适性的劣化。并且,通过优化胎体层的卷绕端和第二胎边芯的上端的位置,充分确保轮胎周向刚度。并且,通过使第二胎边芯呈朝向轮胎径向外侧逐渐变细的形状,并且优化该第二胎边芯的各部位中的厚度g1~g3,以充分确保轮胎横向刚度。由此,可高水平地兼顾驾驶稳定性和乘坐舒适性。尤其,在安装在运动型多用途汽车(suv)或小型货车上的轮胎等轮胎截面高度sh较高的充气轮胎中,也能够优化驾驶稳定性和乘坐舒适性。

15.在本发明中,优选地,相对于第一胎边芯的上端的轮胎径向高度h1和胎体层的卷绕端的轮胎径向高度h2,第二胎边芯的上端的轮胎径向高度h3满足h3》(h1 h2)/2的关系。通过满足如上所述的关系,可有效提高轮胎周向刚度和轮胎横向刚度。

16.优选地,第二胎边芯的下端的轮胎径向高度h5在第一胎边芯的上端的轮胎径向高度h1的50%~75%的范围内。通过使第二胎边芯相对于第一胎边芯适当重叠,即使将第一胎边芯的上端的高度h1设定得较低,也能够充分确保轮胎横向刚度。

17.优选地,第一胎边芯的上端的位置上的第二胎边芯的厚度g1为3.0mm以上。通过将第二胎边芯的厚度g1设定在上述的范围内,可充分确保轮胎横向刚度。

18.优选地,相对于第一胎边芯的截面积s1,第二胎边芯的截面积s2满足1.1≤s2/s1≤1.5的关系。通过减小第一胎边芯的截面积s1,可提高乘坐舒适性(冲击缓和性能)。另一方面,通过增大第二胎边芯的截面积s2,可提高乘坐舒适性(减振性能)和驾驶稳定性(高速变道性能)。因此,通过优化s2/s1比率,可均衡地提高驾驶稳定性和乘坐舒适性。

19.优选地,在胎体层的卷绕部和第二胎边芯的轮胎宽度方向外侧设置有轮辋缓冲橡胶层,相对于第一胎边芯的上端的位置上的第二胎边芯的厚度g1,第一胎边芯的上端的位置上的轮辋缓冲橡胶层的厚度g4满足0.5≤g4/g1≤1.0的关系。由此,可充分确保轮胎横向刚度,并可提高驾驶稳定性(高速变道性能)而不影响乘坐舒适性。

20.优选地,第一胎边芯和第二胎边芯的jis-a硬度分别在72~96的范围内。通过将第一胎边芯和第二胎边芯的jis-a硬度设定在上述的范围内,可均衡地提高驾驶稳定性和乘坐舒适性。

21.优选地,第二胎边芯的外侧面包括在轮胎子午线截面中朝向轮胎宽度方向外侧凸出的第一圆弧和第二圆弧,第一圆弧与第二圆弧之间的拐点的轮胎径向高度hp相对于第一胎边芯的轮胎径向高度h1以及胎体层的卷绕端的轮胎径向高度h2满足h1≤hp≤h2/2的关系,位于轮胎径向外侧的第一圆弧的曲率半径r1比位于轮胎径向内侧的第二圆弧的曲率半径r2更大。尤其,优选地,相对于第一圆弧的曲率半径r1,第二圆弧的曲率半径r2满足0.5≤r2/r1≤0.9的关系。这样,通过在第二胎边芯的外侧面设置朝向轮胎宽度方向外侧凸出的第一圆弧和第二圆弧以限定其拐点的高度hp和曲率半径r1、r2,可有效提高横向弹簧常数。由此,可以在保持良好的乘坐舒适性的同时,进一步提高驾驶稳定性。

22.本发明可适用于各种用途的充气轮胎,特别优选适用于轮胎截面高度sh为135mm

以上的充气轮胎。在这种充气轮胎中,可高水平地兼顾驾驶稳定性和乘坐舒适性。

23.在本发明中,各种尺寸是在将轮胎轮辋组装成正规轮辋并填充指定气压的状态下测量的尺寸。“正规轮辋”是指在包括轮胎参照规格的规格体系中该规格为每个轮胎规定的轮辋,例如,若为日本机动车辆轮胎制造者协会轮胎标准年鉴(jatma),则设为标准轮辋,若为美国轮辋轮胎协会标准(tra),则设为“设计轮辋(design rim)”,或者若为欧洲轮胎轮辋标准(etrto),则设为“测量轮辋(measuring rim)”。作为“指定气压”,适用240kpa。

附图说明

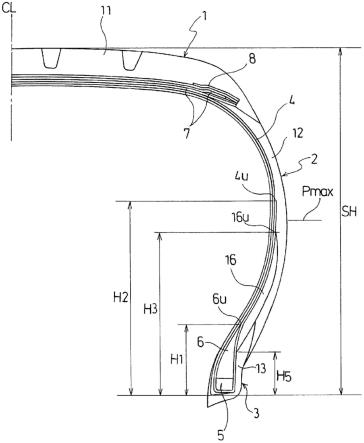

24.图1是表示由本发明的实施方式构成的充气轮胎的子午线半剖面图。

25.图2是表示图1的充气轮胎的主要部分的剖面图。

26.图3是表示图1的充气轮胎的主要部分的其他剖面图。

具体实施方式

27.以下,参照附图,对本发明的结构进行详细描述。图1~图3是表示由本发明的实施方式构成的充气轮胎的图。在图1中,描绘出以轮胎中心线cl为边界的充气轮胎的一侧,但该充气轮胎具有在轮胎中心线cl的两侧对称或非对称的结构。

28.如图1所示,本实施方式的充气轮胎包括向轮胎周向延伸并呈环形的胎面部1、设置于该胎面部1的两侧的一对侧壁部2、2、设置于该侧壁部2的轮胎径向内侧的一对胎圈部3、3。

29.在一对胎圈部3、3之间装架有胎体层4。各胎圈部3中埋设有沿轮胎周向延伸的环形的胎圈芯5,在该胎圈芯5的外周上设置有呈截面三角形状的由橡胶组合物组成的第一胎边芯6。胎体层4包括沿轮胎径向延伸的多个增强帘线,并且围绕设置于各胎圈部3的胎圈芯5和第一胎边芯6从轮胎内侧向外侧卷绕。并且,在胎体层4的卷绕部的轮胎宽度方向外侧设置有第二胎边芯16。

30.另一方面,在胎面部1的胎体层4的外周侧中埋设有多个带束层7。这些带束层7包括相对于轮胎周向倾斜的多个增强帘线,且增强帘线设置为在层间相互交叉。在带束层7中,增强帘线相对于轮胎周向的倾斜角度例如设定在10

°

~40

°

的范围内。作为带束层7的增强帘线,优选使用钢帘线。以提高高速耐久性为目的,在带束层7的外周侧设置有通过将增强帘线相对于轮胎周向以例如5

°

以下的角度排列而成的至少一层带束覆盖层8。作为带束覆盖层8的增强帘线,优选使用尼龙、芳纶等有机纤维帘线。

31.并且,胎面部1中的带束覆盖层8的外周侧设置有胎面橡胶层11,侧壁部2中的胎体层4的轮胎宽度方向外侧设置有侧壁橡胶层12,胎圈部3中的胎体层4的轮胎宽度方向外侧设置有轮辋缓冲橡胶层13。

32.在上述的充气轮胎中,第一胎边芯6的上端6u的轮胎径向高度h1设在轮胎截面高度sh的10%~30%的范围内,胎体层4的卷绕端4u设置于比轮胎最大宽度位置pmax更靠向轮胎径向外侧的位置,第二胎边芯16的上端16u在轮胎径向上设置于第一胎边芯6的上端6u与胎体层4的卷绕端4u之间。即,第一胎边芯6的上端6u的轮胎径向高度h1、胎体层4的卷绕端4u的轮胎径向高度h2、以及第二胎边芯16的上端16u的轮胎径向高度h3之间满足h1《h3《h2的关系。如上所述的高度h1~h3是距作为轮胎截面高度sh的基准的胎圈基部位置的高

度。

33.并且,第二胎边芯16呈朝向轮胎径向外侧逐渐变细的形状,第二胎边芯16在第一胎边芯6的上端6u的位置处厚度最厚。如图2所示,第一胎边芯6的上端6u的位置处的第二胎边芯16的厚度g1、从第一胎边芯6的上端6u至第二胎边芯16的上端16u的轮胎径向高度h4的1/2的位置处的第二胎边芯16的厚度g2、以及从第一胎边芯6的上端6u至第二胎边芯16的上端16u的轮胎径向高度h4的3/4的位置处的第二胎边芯16的厚度g3满足0.5≤g2/g1≤0.8、0.4≤g3/g1≤0.6的关系。更优选地,还满足0.6≤g3/g2《1.0的关系。第二胎边芯16的厚度g1~g3是从每个测量位置沿胎体层4的法线方向测量的厚度。

34.在上述的充气轮胎中,通过将第一胎边芯6的上端6u的高度h1设定在上述的范围,抑制纵向弹簧常数的增大,并抑制乘坐舒适性的劣化。并且,通过优化胎体层4的卷绕端4u和第二胎边芯16的上端16u的位置,充分确保轮胎周向刚度。并且,通过使第二胎边芯16呈朝向轮胎径向外侧逐渐变细的形状,并且优化第二胎边芯16的各部位中的厚度g1~g3,以充分确保轮胎横向刚度。由此,可高水平地兼顾驾驶稳定性和乘坐舒适性。尤其,在安装在运动型多用途汽车(suv)或小型货车上的轮胎等轮胎截面高度sh较高的充气轮胎中,也能够优化驾驶稳定性和乘坐舒适性。

35.其中,当第一胎边芯6的上端6u的轮胎径向高度h1小于轮胎截面高度sh的10%时,由于轮胎横向刚度不足,因而驾驶稳定性降低,反之,当大于30%时,由于纵向弹簧常数增大,因而乘坐舒适性劣化。当胎体层4的卷绕端4u位于比轮胎最大宽度位置pmax更靠向轮胎径向内侧的位置时,由于轮胎周向刚度不足,因而驾驶稳定性降低。当第二胎边芯16的上端16u在轮胎径向上位于比第一胎边芯6的上端6u更内侧的位置时,由于轮胎周向刚度不足,因而驾驶稳定性降低,当在轮胎径向上位于比胎体层4的卷绕端4u更外侧的位置时,由于纵向弹簧常数增大,因而乘坐舒适性劣化。

36.并且,针对第二胎边芯16的各部位中的厚度g1~g3,当g2/g1比率小于0.5时,由于轮胎横向刚度不足,因而驾驶稳定性降低,反之,当大于0.8时,由于纵向弹簧常数增大,因而乘坐舒适性劣化。并且,当g3/g1比率小于0.4时,由于轮胎横向刚度不足,因而驾驶稳定性降低,反之,当大于0.6时,由于纵向弹簧常数增大,因而乘坐舒适性劣化。

37.在上述的充气轮胎中,优选地,第二胎边芯16的上端16u的轮胎径向高度h3相对于第一胎边芯6的上端6u的轮胎径向高度h1以及胎体层4的卷绕端4u的轮胎径向高度h2满足h3》(h1 h2)/2的关系。通过满足如上所述的关系,可有效提高轮胎周向刚度和轮胎横向刚度。当h3≤(h1 h2)/2时,有效提高轮胎周向刚度和轮胎横向刚度的效果降低。

38.在上述的充气轮胎中,优选地,第二胎边芯16的下端16l的轮胎径向高度h5在第一胎边芯6的上端的轮胎径向高度h1的50%~75%的范围内。通过将第二胎边芯16相对于第一胎边芯6适当重叠,即使将第一胎边芯6的高度h1设定得较低,也能够充分确保轮胎横向刚度。当第二胎边芯16的下端16l的高度h5小于第一胎边芯6的高度h1的50%时,由于纵向弹簧常数增大,因而降低乘坐舒适性的提高效果,反之,当大于75%时,由于轮胎横向刚度不足,因而降低驾驶稳定性的提高效果。

39.在上述的充气轮胎中,优选地,第一胎边芯6的上端6u的位置处的第二胎边芯16的厚度g1为3.0mm以上。通过将第二胎边芯16的厚度g1设定在上述的范围内,可充分确保轮胎横向刚度。第一胎边芯6的上端6u的位置处的第二胎边芯16的厚度g1小于3.0mm时,由于轮

胎横向刚度不足,因而降低驾驶稳定性的提高效果。

40.在上述的充气轮胎中,优选地,第二胎边芯16的轮胎子午线截面中的截面积s2相对于第一胎边芯6的轮胎子午线截面中的截面积s1满足1.1≤s2/s1≤1.5的关系。优选地,第一胎边芯6的轮胎子午线截面中的截面积s1设在0.75cm2~0.95cm2的范围内。通过将第一胎边芯6的截面积s1设定得较小,可提高乘坐舒适性(冲击缓和性能)。另一方面,通过将第二胎边芯16的截面积s2设定得较大,可在提高乘坐舒适性(减振性能)的同时提高驾驶稳定性(高速变道性能)。因此,通过优化s2/s1比率,可均衡地提高驾驶稳定性和乘坐舒适性。当s2/s1比率偏离上述的范围时,降低均衡地提高驾驶稳定性和乘坐舒适性的效果。

41.在上述的充气轮胎中,如图3所示,优选地,相对于第一胎边芯6的上端6u的位置处的第二胎边芯16的厚度g1,第一胎边芯6的上端6u的位置处的轮辋缓冲橡胶层13的厚度g4满足0.5≤g4/g1≤1.0的关系。轮辋缓冲橡胶层13的厚度g4是从上述的测量位置沿胎体层4的法线方向测量的厚度。通过优化轮辋缓冲橡胶层13的厚度g4,可充分确保轮胎横向刚度,并可提高驾驶稳定性(高速变道性能),而不影响乘坐舒适性。当g4/g1比率小于0.5时,由于轮胎横向刚度不足,因而降低驾驶稳定性的提高效果,反之,当大于1.0时,由于纵向弹簧常数增大,因而降低乘坐舒适性的提高效果。

42.在上述的充气轮胎中,优选地,第一胎边芯6和第二胎边芯16的jis-a硬度分别在72~96的范围内。jis硬度是按照jis-k6253使用a型硬度计在20℃温度条件下测量的硬度计硬度。通过将第一胎边芯6和第二胎边芯16的jis-a硬度设定在上述的范围内,可均衡地提高驾驶稳定性和乘坐舒适性。当第一胎边芯6和第二胎边芯16的jis-a硬度小于72时,降低驾驶稳定性的提高效果,反之,当大于96时,降低乘坐舒适性的提高效果。并且,优选地,第一胎边芯6与第二胎边芯16之间的硬度差尽量小。此外,轮辋缓冲橡胶层13的jis-a硬度例如设定在65~75的范围内,但优选地,第二胎边芯16的jis-a硬度高于轮辋缓冲橡胶层13的jis-a硬度。

43.在上述的充气轮胎中,如图3所示,优选地,第二胎边芯16的外侧面包括在轮胎子午线截面中朝向轮胎宽度方向外侧凸出的第一圆弧c1和第二圆弧c2,并且第一圆弧c1与第二圆弧c2之间的拐点p的轮胎径向高度hp相对于第一胎边芯6的轮胎径向高度h1和胎体层4的卷绕端4u的轮胎径向高度h2满足h1≤hp≤h2/2的关系,位于轮胎径向外侧的第一圆弧c1的曲率半径r1比位于轮胎径向内侧的第二圆弧c2的曲率半径r2更大。尤其,优选地,相对于第一圆弧c1的曲率半径r1,第二圆弧c2的曲率半径r2满足0.5≤r2/r1≤0.9的关系。这样,在第二胎边芯16的外侧面设置朝向轮胎宽度方向外侧凸出的第一圆弧c1和第二圆弧c2,通过在限定其拐点p的高度hp的同时,使曲率半径r2相对较小,从而可以有效提高横向弹簧常数。由此,可以在良好保持乘坐舒适性的同时,进一步提高驾驶稳定性。

44.其中,当第一圆弧c1与第二圆弧c2之间的拐点p的轮胎径向高度hp偏离上述的范围时,则增强第一胎边芯6的上端6u附近的效果不足,因而降低驾驶稳定性的提高效果。并且,当r2/r1比率小于0.5时,第一胎边芯6的上端6u附近被增强过渡,因而降低乘坐舒适性的提高效果,反之,当大于0.9时,由于增强第一胎边芯6的上端6u附近的效果不足,因而降低驾驶稳定性的提高效果。

45.在上述的充气轮胎中,轮胎截面高度sh为135mm以上,更优选地,为140mm~150mm。这样,在轮胎截面高度sh较高的充气轮胎中,可高水平地兼顾驾驶稳定性和乘坐舒适性。

46.实施例

47.制造了比较例1~4及实施例1~9的充气轮胎,该充气轮胎的轮胎尺寸为p235/65r17 103t,该充气轮胎具有向轮胎周向延伸并呈环形的胎面部、设置于该胎面部的两侧的一对侧壁部以及设置于上述的侧壁部的轮胎径向内侧的一对胎圈部,在各胎圈部中埋设有向轮胎周向延伸的环形胎圈芯,在该胎圈芯的外周设置有第一胎边芯,胎体层在各胎圈部中围绕胎圈芯和第一胎边芯从轮胎内侧向外侧卷绕,并在胎体层的卷绕部的轮胎宽度方向外侧设置有第二胎边芯,其中,按照如表1所示设定第一胎边芯的上端的高度h1、第一胎边芯的硬度、高度h1与轮胎截面高度sh的比率、第一胎边芯的截面积s1、胎体层的卷绕端的高度h2、第二胎边芯的上端的高度h3、第二胎边芯的厚度g1~g3、g2/g1比率、g3/g1比率、第二胎边芯的下端的高度h5、高度h5与高度h1的比率、第二胎边芯的截面积s2、第二胎边芯的硬度、第一圆弧与第二圆弧之间的拐点的高度hp、第一圆弧的曲率半径r1、第二圆弧的曲率半径r2、r2/r1比率、s2/s1比率、轮辋缓冲橡胶层的厚度g4、g4/g1比率、轮胎截面高度sh、轮胎最大宽度位置。

48.为了比较,准备了具有第一胎边芯但不具有第二胎边芯的常规例的轮胎。

49.通过下述评估方法,针对这些试验轮胎,评估驾驶稳定性(通常行驶性能、高速变道性能)、乘坐舒适性(冲击缓和性能、减振性能),并将其结果综合示于表1中。

50.驾驶稳定性

51.将各试验轮胎组装于轮辋尺寸17

×

7jj的车轮,将气压设为240kpa并装接于排气量3500cc的试验车辆上,由试驾员对驾驶稳定性(通常行驶性能、高速变道性能)进行了感官评估。至于评估结果,将常规例由指数值100表示。该指数值越大,意味着驾驶稳定性越优异。

52.乘坐舒适性

53.将各试验轮胎组装于轮辋尺寸17

×

7jj的车轮,将气压设为240kpa并装接于排气量3500cc的试验车辆上,由试驾员对乘坐舒适性(冲击缓和性能、减振性能)进行了感官评估。至于评估结果,将常规例由指数值100表示。该指数值越大,意味着乘坐舒适性越优异。

[0054][0055]

由表1可知,与常规例相比,实施例1~9的轮胎的驾驶稳定性和乘坐舒适性均衡地提高。另一方面,在比较例1的轮胎中,胎体层的卷绕端设置于比轮胎最大宽度位置更靠向

轮胎径向内侧的位置,因此未获得提高驾驶稳定性的效果。在比较例2的轮胎中,第一胎边芯的上端的高度h1过小,因此未获得提高驾驶稳定性的效果。在比较例3的轮胎中,第二胎边芯的厚度g2、g3相对于厚度g1不足,因此未获得提高驾驶稳定性的效果。在比较例4的轮胎中,第二胎边芯的厚度g2、g3相对于厚度g1过大,因此未获得提高乘坐舒适性的效果。

[0056]

附图标记说明

[0057]

1:胎面部

[0058]

2:侧壁部

[0059]

3:胎圈部

[0060]

4:胎体层

[0061]

4u:胎体层的卷绕端

[0062]

5:胎圈芯

[0063]

6:第一胎边芯

[0064]

6u:第一胎边芯的上端

[0065]

7:带束层

[0066]

8:带束覆盖层

[0067]

11:胎面橡胶层

[0068]

12:侧壁橡胶层

[0069]

13:轮辋缓冲橡胶层

[0070]

16:第二胎边芯

[0071]

16u:第二胎边芯的上端

[0072]

16l:第二胎边芯的下端

[0073]

cl:轮胎中心线

[0074]

pmax:轮胎最大宽度位置。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。