1.本发明涉及一种碳捕集系统,具体地说,是涉及一种梯级利用烟气余热的碳捕集系统及其操作方法。

背景技术:

2.低温碳捕集是一种有前途的、转型的燃烧后碳捕集技术。低温碳捕集过程可以减少95%的二氧化碳排放。

3.目前,低温碳捕集工艺一般是将温度降低至二氧化碳的凝华点或液化温度以下,然后将其分离得到液态或固态的二氧化碳。内燃机出口烟气的温度约为200℃,二氧化碳在常压下的凝华温度约为-78℃,其三相点约为5.2bar,-57℃。而200℃到常温的这部分余热资源大部分被冷却水带走,另外常温到低温这部分一般都靠压缩并冷却来达到。

4.目前针对烟气200℃到常温的这部分余热资源的利用包括:

5.一种梯级利用烟气余热的二氧化碳捕集液化工艺(cn106039960a)中,利用溴化锂吸收式热泵回收冷却塔中的冷却水余热,将再沸器处60℃回水加热至再沸器所需的110℃,用于碳捕集醇胺类溶液再生,提高系统能效。但其余热的利用方向是用于碳捕集醇胺类溶液再生,碳捕集醇胺类溶液再生需要高温(100℃),该技术方案并不适用于低温碳捕集工艺。

6.水泥窑余热发电辅助碳捕集系统分析(谭雨亭,赵力.水泥窑余热发电辅助碳捕集系统分析[j].工程热物理学报,2015,36(02):259-264.)中,利用脱硝、除尘、脱硫和未经脱水后的烟气余热对吸附剂升温,加速吸附剂在低压条件下的解析再生,减少原系统高品位有用能的消耗,提高系统效率。但其余热的利用方向是用于吸附剂再生,其同样是缓解高品位有用能的消耗,该技术方案同样不适用于低温碳捕集工艺。

[0007]

一种烟气余热利用型碳捕集方法和系统(cn112263890a)中,利用未经除水的热烟气对再生阶段的吸附剂升温,提高吸附剂再生效率。但其余热的利用方向是将热烟气的余热用于吸附剂的再生,同样不适用于低温碳捕集工艺。

[0008]

因此,现有技术中将烟气的余热用于醇胺类溶液再生或吸附剂再生的工序,少有用于低温碳捕集工艺。在低温碳捕集工艺中,这部分能量往往被白白浪费掉,导致低温碳捕集的能耗和成本较高,技术推广受阻。

[0009]

此外,内燃机发电效率可达40%以上,现有技术中通过余热制冷或供热可使得内燃机分布式能源系统的能源利用率达到七成以上。但即便如此,仍有约三成的热量未被充分利用。据统计,90℃左右的缸套油余热一般通过加热生活用水或直接排放,大大限制了综合能源利用率的提高。

[0010]

如何将这部分热量进行充分回收利用,以降低系统能耗,是目前迫切需要解决的问题。

技术实现要素:

[0011]

本发明的目的是为了解决上述现有技术存在的问题和不足,提供一种梯级利用烟气余热的碳捕集系统及其操作方法。

[0012]

本发明对余热烟气(200℃-100℃)的余热以及低温烟气(100℃-70℃)进行梯级回收,将余热烟气(200℃-100℃)的热量用于降温后二氧化碳的压缩,将低温烟气(100℃-70℃)通过吸收式制冷机组用于将常温下的二氧化碳降温至约4℃左右,降低系统能耗,进一步降低碳捕集成本。

[0013]

为达到上述的目的,本发明是通过以下技术方案予以实现的。

[0014]

一种梯级利用烟气余热的碳捕集系统,由烟气系统、一级余热回收系统、二级余热回收系统以及冷却水系统构成;

[0015]

其中,烟气系统由内燃机1、第一换热器2、高压发生器3、第三换热器34、蒸发器7、第一气液分离器17、透平膨胀增压机5、压缩机20、第二换热器19、以及第二气液分离器18组成,内燃机1的烟气出口1a与第一换热器2的左端进口2a相连,第一换热器2右端出口2b与高压发生器3管侧进口3a相连,高压发生器3管侧出口3b与第三换热器34的左端进口34a相连,第三换热器34的右端出口34b与蒸发器7左端进口7a相连,蒸发器7右端出口7b与第一气液分离器17进口17a相连,第一气液分离器17的气相出口17c与透平膨胀增压机5的增压进口5c相连,透平膨胀增压机5的增压出口5d与压缩机20进口相连,压缩机20出口与第二换热器19左端进口19a相连,第二换热器19右端出口19b与第二气液分离器18的进口18a相连,第二气液分离器18的气相出口18c与外界洁净气体相连,第二气液分离器18的液相出口18b与外界液态二氧化碳进口相连,外界低温制冷剂出口与第二换热器19的下端进口19c相连,第二换热器19的上端出口19d与外界低温制冷剂进口相连;

[0016]

一级余热回收系统由冷却水储罐16、水泵15、第一换热器2、透平膨胀增压机5以及第四换热器6组成,冷却水储罐16的出口与水泵15进口相连,水泵15出口与第一换热器2下端进口2c相连,第一换热器2上端出口2d与透平膨胀增压机5的膨胀进口5a相连,透平膨胀增压机5的膨胀出口5b与第四换热器6的左端进口6a相连,第四换热器6的右端出口6b与第一气液分离罐17的液相出口17b处管路通过第五三通阀35汇合后共同连接至冷却水储罐16的进口;

[0017]

二级余热回收系统由吸收器13、第四三通阀28、第一制冷剂泵10、第二制冷剂泵11、高温溶液热交换器8、高压发生器3、低压发生器4、第一三通阀24、低温溶液热交换器12、第二三通阀26、冷凝器9、节流阀14、蒸发器7、第三换热器34以及第三三通阀27组成;

[0018]

吸收器13的壳侧出口13a与第四三通阀28进口相连,第四三通阀28的出口分流出两路管路,分别是,

[0019]

第一路与第一制冷剂泵10进口相连,第一制冷剂泵10的出口与高温溶液热交换器8的下端进口8c相连,高温溶液热交换器8的上端出口8d与高压发生器3的壳侧液相进口3c相连,高压发生器3的壳侧气相出口3d与低压发生器4的第一换热管管侧进口4a相连,低压发生器4的第一换热管管侧出口4b所连管路与低压发生器4的壳侧气相出口4c所连管路通过第一三通阀24汇合后共同连接至冷凝器9的左端进口9a,冷凝器9的右端出口9b与节流阀14进口相连;节流阀14出口所连管路与蒸发器7的下端进口7c相连;蒸发器7的上端出口7d与第三三通阀27的第一进口相连,

[0020]

高压发生器3的壳侧液相出口3e与高温溶液热交换器8的左侧进口8a相连;高温溶液热交换器8的右端出口8b所连管路与低温溶液热交换器12的右端出口12b通过第二三通阀26汇合后共同连接至第三三通阀27的第二进口,

[0021]

第三三通阀27的出口与吸收器13的壳侧进口13b相连,

[0022]

第二路与第二制冷剂泵11进口相连,第二制冷剂泵11的出口与低温溶液热交换器12的下端进口12c相连;低温溶液热交换器12的壳侧上端出口12d与低压发生器4的壳侧进口4d相连,低压发生器4的壳侧下端出口4e与低温溶液热交换器12的左端进口12a相连,

[0023]

内燃机1的缸套油出口1b与低压发生器4的第二换热管进口4f相连,内燃机1的缸套油进口1c与低压发生器4的第二换热管进口4g相连,

[0024]

冷却水系统由吸收器13、冷凝器9以及第四换热器6组成,

[0025]

外界冷却水出口与吸收器13的管侧进口13c相连;吸收器13的管侧出口13d与冷凝器9的下端进口9c相连;冷凝器9的上端出口9d与第三换热器34的下端进口34c相连;第三换热器34的上端出口34d与第四换热器6的下端进口6c相连;第四换热器6的上端出口6d与外界冷冷却水进口相连。

[0026]

进一步优选的,内燃机1的烟气出口1a与第一换热器2的左端进口2a所连管路上设有第二球阀22,内燃机1的缸套油出口1b与低压发生器4的第二换热管进口4f所连管路上设有第三球阀23。

[0027]

进一步优选的,高压发生器3管侧出口3b与第三换热器34的左端进口34a所连管路上设有第四球阀25,低压发生器4的壳侧下端出口4e与低温溶液热交换器12的左端进口12a所连管路上设有第一球阀21,第二制冷剂泵11的出口与低温溶液热交换器12的下端进口12c所连管路上设有第五球阀29。

[0028]

进一步优选的,第一气液分离器17的气相出口17c与透平膨胀增压机5的增压进口5c所连管路上设有第一单向阀31。

[0029]

进一步优选的,冷却水储罐16的出口与水泵15进口所连管路上设有第六球阀30。

[0030]

进一步优选的,第四换热器6的右端出口6b处管路上设置有第二单向阀32。

[0031]

进一步优选的,冷凝器9的右端出口9b与节流阀14所连管路上设置有第三单向阀33。

[0032]

进一步优选的,高压发生器3、低压发生器4、吸收器13、第一气液分离器17以及第二气液分离器18的底部均设置有排空开关。

[0033]

为达到上述的目的,本发明是通过以下另一技术方案予以实现的。

[0034]

一种梯级利用烟气余热的碳捕集系统的操作方法,包括以下步骤:

[0035]

步骤一:对系统进行气密测试,测试通过后,先启动冷却水系统,然后打开第一制冷剂泵10和第二制冷剂泵11启动吸收式制冷机组。将制冷剂通入到第二换热器19的下端进口19c对其进行预冷,待第二换热器19预冷达到预期且吸收式制冷机组稳定运行后,打开第二球阀22通入烟气。此时仅启动二级余热回收系统对烟气进行降温;

[0036]

步骤二:待内燃机出口处烟气流量稳定后,打开压缩机20和水泵15,同时启动一级余热回收系统和二级余热回收系统;若工况为夏季时,还需额外打开第三球阀23,通入内燃机缸套油。

[0037]

步骤三:关机时应首先停止对烟气压缩,即停止对第二换热器19通入制冷剂,再关

闭压缩机20;其次停止一级余热回收系统,即关闭水泵15;最后停止二级余热回收系统,即关闭第一制冷剂泵10和第二制冷剂泵11。

[0038]

本发明具有的优点和有益效果:

[0039]

本发明的系统分为两级,一级余热回收系统和二级余热回收系统,一级余热回收系统中通过透平膨胀增压机对烟气中高品味热能(200℃-100℃)进行回收,降低后续对低温烟气的压缩能耗;二级余热回收系统中通过吸收式制冷循环对低品味热能(100℃-70℃)进行回收,并提供零度以下制冷,将常温烟气冷却至约4℃,通过对烟气预冷的方式降低后续的多级压缩冷却能耗。本发明采用多级余热装置,更为细化的利用烟温余热,降低系统能耗。

[0040]

针对夏季工况下,由于冷却水温度过高导致吸收式制冷机组制冷效率降低的问题,本发明在低压发生器处额外增加换热管,通过引入缸套油来回收缸套油的余热,无需对冷却水本身进行降温,通过提高热源的温度来增大冷却水和制冷剂的温差来保证吸收式制冷机组的制冷效率,保证夏季工况下系统的正常运行。

附图说明

[0041]

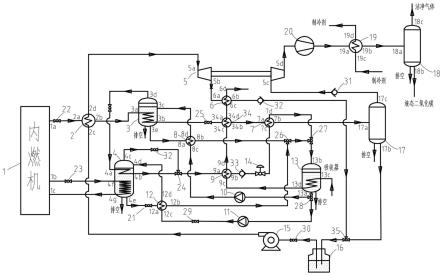

图1是本发明的梯级利用烟气余热的碳捕集系统构造示意图;

[0042]

图中:1、内燃机;2、第一换热器;3、高压发生器;4、低压发生器;5、透平膨胀增压机;6、第四换热器;7、蒸发器;8、高温溶液热交换器;9、冷凝器;10、第一制冷剂泵;11、第二制冷剂泵;12、低温溶液热交换器;13、吸收器;14、节流阀;15、水泵;16、冷却水储罐;17、第一气液分离器;18、第二气液分离器;19、第二换热器;20、压缩机;21、第一球阀;22、第二球阀;23、第三球阀;24、第一三通阀;25、第四球阀;26、第二三通阀;27、第三三通阀;28、第四三通阀;29、第五球阀;30、第六球阀;31、第一单向阀;32、第二单向阀;33、第三单向阀;34、第三换热器;35、第五三通阀。

[0043]

其中,内燃机1的进出口包括:1a、烟气出口;1b、缸套油出口;1c、缸套油进口。第一换热器2的进出口包括:2a、左端进口;2b、右端出口;2c、下端进口;2d、上端出口。高压发生器3的进出口包括:3a、管侧进口;3b、管侧出口;3c、壳侧液相进口;3d、壳侧气相出口;3e、壳侧液相出口。低压发生器4的进出口包括:4a、第一换热管管侧进口;4b、第一换热管管侧出口;4c、壳侧气相出口;4d、壳侧进口;4e、壳侧下端出口;4f、第二换热管进口;4g、第二换热管出口。透平膨胀增压机5的进出口包括:5a、膨胀进口;5b、膨胀出口;5c、增压进口;5d、增压出口。第四换热器6的进出口包括:6a、左端进口;6b、右端出口;6c、下端进口;6d、上端出口。蒸发器7的进出口包括:7a、左端进口;7b、右端出口;7c、下端进口;7d、上端出口。高温溶液热交换器8的进出口包括:8a、左端进口;8b、右端出口;8c、下端进口;8d、上端出口。冷凝器9的进出口包括:9a、左端进口;9b、右端出口;9c、下端进口;9d、上端出口。低温溶液热交换器12的进出口包括:12a、左端进口;12b、右端出口;12c、下端进口;12d、上端出口。吸收器13的进出口包括:13a、壳侧出口;13b壳侧进口;13c、管侧进口;13d、管侧出口。第一气液分离器17的进出口包括:17a、进口;17b、液相出口;17c、气相出口。第二气液分离器18的进出口包括:18a、进口;18b、液相出口;18c、气相出口。第二换热器19的进出口包括:19a、左端进口;19b、右端出口;19c、下端进口;19d、上端出口。第三换热器34的进出口包括:34a、左端进口;34b、右端出口;34c、下端进口;34d、上端出口。

具体实施方式

[0044]

为了使本领域的普通技术人员能更好的理解本发明的技术方案,下面结合附图对本发明的技术方案进行进一步的清楚、完整的描述。

[0045]

如图1所示,一种梯级利用烟气余热的碳捕集系统,由烟气系统、一级余热回收系统、二级余热回收系统以及冷却水系统构成;

[0046]

其中,烟气系统由内燃机1、第一换热器2、高压发生器3、第三换热器34、蒸发器7、第一气液分离器17、透平膨胀增压机5、压缩机20、第二换热器19、以及第二气液分离器18组成,内燃机1的烟气出口1a与第一换热器2的左端进口2a相连,第一换热器2右端出口2b与高压发生器3管侧进口3a相连,高压发生器3管侧出口3b与第三换热器34的左端进口34a相连,第三换热器34的右端出口34b与蒸发器7左端进口7a相连,蒸发器7右端出口7b与第一气液分离器17进口17a相连,第一气液分离器17的气相出口17c与透平膨胀增压机5的增压进口5c相连,透平膨胀增压机5的增压出口5d与压缩机20进口相连,压缩机20出口与第二换热器19左端进口19a相连,第二换热器19右端出口19b与第二气液分离器18的进口18a相连,第二气液分离器18的气相出口18c与外界洁净气体相连,第二气液分离器18的液相出口18b与外界液态二氧化碳进口相连,外界低温制冷剂出口与第二换热器19的下端进口19c相连,第二换热器19的上端出口19d与外界低温制冷剂进口相连;

[0047]

内燃机出口的烟气首先经一级余热回收系统对约200℃-100℃段中高品味热能进行回收,然后经二级余热回收系统对约200℃-70℃段低品味热能进行回收。经第三换热器34进行冷却从约70℃降温达到约20℃后在蒸发器7内降温至约4℃,由20℃降温至约4℃的冷源通过吸收式制冷机组实现,吸收式制冷机组的热源来源为200℃-70℃段低品味热能。降温到约4℃左右的烟气在第一气液分离器17内分离水后,经透平膨胀增压机5增压至约3bar左右,透平膨胀增压机5的能量来源于一级余热回收系统中对200℃-100℃段中高品味热能回收所得。经透平膨胀增压机5增压至约3bar左右后的烟气再经压缩机20增压至5.2bar以上,经第二换热器19降温至-57℃以下。保证此时烟气的状态点处于二氧化碳的三相点(5.11bar,

[0048]-56.6℃)以下,二氧化碳直接液化,经第二气液分离器底部的液相出口引出并收集。

[0049]

一级余热回收系统由冷却水储罐16、水泵15、第一换热器2、透平膨胀增压机5以及第四换热器6组成,冷却水储罐16的出口与水泵15进口相连,水泵15出口与第一换热器2下端进口2c相连,第一换热器2上端出口2d与透平膨胀增压机5的膨胀进口5a相连,透平膨胀增压机5的膨胀出口5b与第四换热器6的左端进口6a相连,第四换热器6的右端出口6b与第一气液分离罐17的液相出口17b处管路通过第五三通阀35汇合后共同连接至冷却水储罐16的进口;

[0050]

水泵15将冷却水储罐16中的冷却水泵送至第一换热器2,在第一换热器2内与烟气换热,烟气从约200℃降温至约100℃,冷却水变为过热蒸汽后在透平膨胀增压机5的膨胀端膨胀,对外做功;做功后的乏气在第四换热器6中定压放热,凝结为饱和水,与第一气液分离罐17的液相出口17b处分离得到的冷凝水通过第五三通阀35汇合后回到冷却水储罐16。为了防止冷却水倒流,在第四换热器6和第五三通阀35所连管路中设置第二单向阀32。本发明通过一级余热回收系统对约200℃-100℃段中高品味热能进行回收,并通过透平膨胀增压

机5转化为压缩能供后续烟气的压缩用,降低压缩所需能耗。

[0051]

二级余热回收系统由吸收器13、第四三通阀28、第一制冷剂泵10、第二制冷剂泵11、高温溶液热交换器8、高压发生器3、低压发生器4、第一三通阀24、低温溶液热交换器12、第二三通阀26、冷凝器9、节流阀14、蒸发器7、第三换热器34以及第三三通阀27组成;

[0052]

吸收器13的壳侧出口13a与第四三通阀28进口相连,第四三通阀28的出口分流出两路管路,分别是,

[0053]

第一路与第一制冷剂泵10进口相连,第一制冷剂泵10的出口与高温溶液热交换器8的下端进口8c相连,高温溶液热交换器8的上端出口8d与高压发生器3的壳侧液相进口3c相连,高压发生器3的壳侧气相出口3d与低压发生器4的第一换热管管侧进口4a相连,低压发生器4的第一换热管管侧出口4b所连管路与低压发生器4的壳侧气相出口4c所连管路通过第一三通阀24汇合后共同连接至冷凝器9的左端进口9a,冷凝器9的右端出口9b与节流阀14进口相连;节流阀14出口所连管路与蒸发器7的下端进口7c相连;蒸发器7的上端出口7d与第三三通阀27的第一进口相连,

[0054]

高压发生器3的壳侧液相出口3e与高温溶液热交换器8的左侧进口8a相连;高温溶液热交换器8的右端出口8b所连管路与低温溶液热交换器12的右端出口12b通过第二三通阀26汇合后共同连接至第三三通阀27的第二进口,

[0055]

第三三通阀27的出口与吸收器13的壳侧进口13b相连,

[0056]

第二路与第二制冷剂泵11进口相连,第二制冷剂泵11的出口与低温溶液热交换器12的下端进口12c相连;低温溶液热交换器12的壳侧上端出口12d与低压发生器4的壳侧进口4d相连,低压发生器4的壳侧下端出口4e与低温溶液热交换器12的左端进口12a相连。

[0057]

其中,低压发生器4的壳侧下端出口4e与低温溶液热交换器12的左端进口12a所连管路中设有第一球阀21,第二制冷剂泵11的出口与低温溶液热交换器12的下端进口12c所连管路中设有第五球阀29。

[0058]

内燃机1的缸套油出口1b与低压发生器4的第二换热管进口4f相连,内燃机1的缸套油进口1c与低压发生器4的第二换热管进口4g相连。

[0059]

内燃机1排出的高温烟气作为吸收式制冷机组的高温驱动热源进入高压发生器3内与制冷剂进行换热,烟气由100℃降温至约70℃后离开高压发生器3进入第三换热器34,经水冷降温至约15℃-30℃(夏季时约30℃,冬季时约15℃)后进入蒸发器7内降温至约4℃后离开第二余热回收系统。

[0060]

第二余热回收系统中包括吸收剂溶液侧的循环以及冷剂水侧的循环。

[0061]

吸收剂溶液侧的循环过程如下:从吸收器壳侧出口13a引出的稀溶液分别经第一制冷剂泵10和第二制冷剂泵11泵送至高压发生器3和低压发生器4中。浓缩得到的吸收剂溶液从高压发生器3的壳侧液相出口3e引出。浓溶液在高温溶液热交换器8内对经第一制冷剂泵10泵入高压发生器3前的稀溶液进行预热。同样,浓缩得到的吸收剂溶液从低压发生器4壳侧下端出口4e引出。浓溶液在低温溶液热交换器12内对经第二制冷剂泵11泵入低压发生器4前的稀溶液进行预热,随后,与高温溶液热交换器8出口的浓溶液混合后进入吸收器13中作为喷淋溶液。

[0062]

冷剂水侧的循环过程如下:进入高压发生器3壳侧的稀溶液吸收烟气放出的热量后产生过热水蒸气从高压发生器3的壳侧气相出口3d引出。进入低压发生器4的第一换热管

管侧进口4a,与此同时将内燃机的缸套油引入低压发生器4的第二换热管内换热,进一步回收缸套油的热量。从低压发生器4的第一换热管管侧出口4b引出后与低压发生器4的壳侧气相出口引出的过热水蒸气混合后进入冷凝器9,在冷凝器9内经冷却水系统冷却后经第三单向阀33止回,经节流阀14膨胀后在蒸发器7内吸热后回到吸收器13中被喷淋溶液吸收。

[0063]

夏季,过热水蒸气蒸汽经高压发生器3的壳侧气相出口3d离开高压发生器3后进入低压发生器4的第一换热管内换热,与此同时,将内燃机内的缸套油引入低压发生器4的第一换热管内换热,进一步实现缸套油的热量回收。冬季,停止向低压发生器4的第二换热管内通入缸套油,吸收式制冷机组中仅高压发生器3工作。

[0064]

如此以改善夏季工况下,由于冷却水温度过高导致吸收式制冷机组制冷效率降低的问题,在低压发生器处额外增加换热管,通过引入缸套油来回收缸套油的余热,保证夏季工况下系统的正常运行。

[0065]

冷却水系统由吸收器13、冷凝器9以及第四换热器6组成,

[0066]

外界冷却水出口与吸收器13的管侧进口13c相连;吸收器13的管侧出口13d与冷凝器9的下端进口9c相连;冷凝器9的上端出口9d与第三换热器34的下端进口34c相连;第三换热器34的上端出口34d与第四换热器6的下端进口6c相连;第四换热器6的上端出口6d与外界冷冷却水进口相连;

[0067]

一种梯级利用烟气余热的碳捕集系统的操作方法,包括以下步骤:

[0068]

步骤一:对系统进行气密测试,测试通过后,先启动冷却水系统,然后打开第一制冷剂泵10和第二制冷剂泵11启动吸收式制冷机组。将制冷剂通入到第二换热器19的下端进口19c对其进行预冷,待第二换热器19预冷达到预期且吸收式制冷机组稳定运行后,打开第二球阀22通入烟气。此时仅启动二级余热回收系统对烟气进行降温;

[0069]

步骤二:待内燃机出口处烟气流量稳定后,打开压缩机20和水泵15,同时启动一级余热回收系统和二级余热回收系统;若工况为夏季时,还需额外打开第三球阀23,通入内燃机缸套油。

[0070]

步骤三:关机时应首先停止对烟气压缩,即停止对第二换热器19通入制冷剂,再关闭压缩机20;其次停止一级余热回收系统,即关闭水泵15;最后停止二级余热回收系统,即关闭第一制冷剂泵10和第二制冷剂泵11。

[0071]

以上所述仅是本发明的优选实施方式。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰都应视为本发明权利要求书要求保护的范围。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。