1.本实用新型涉及油田开发领域,具体说是一种地层测试仪器承载器。

背景技术:

2.在石油及天然气勘探过程中,为了对钻进过程中遇到的油气显示层段能尽量做出准确评价,目前除采用地质综合录井、地球物理测井、岩心分析等基本方法外,还采用了地层测试技术;不过前几个只是直接或间接地确定油、气、水层,而只有通过后者才能确定储层产能和地层动态参数。地层测试是指在钻进过程中或完钻之后对遇到的油气显示层段不进行完井而用钻杆或油管下入测试工具进行测试,获得在动态条件下地层和流体的各种特性参数,从而及时准确地对产层做出评价。

3.目前地层测试采用的井下测试工具主要有以下四类:mfe:multiflow evaluator(多流测试器);hst:hydraulic spring tester (液压弹簧测试器);pct:pressure controlled tester(压力控制测试器);apr:annulus pressure response(环空压力响应测试器)。这些测试工具的控制方式不同,但控制过程都是在测试工具管串下部设有封隔器,分隔出被测地层,然后在封隔器以上的空间,用取样器对地层产出物采样,用地层测试仪器测量井下地层参数。地层测试仪一般为直径为0.75英寸大1.5英寸,长度 500~1000mm的圆柱体。由于测试仪器的组件都比较精密,需要专门的运载工具装载并且上、下端分别与整个井下测试工具串连接。这个运载工具需要能够承载测试管柱上、下的机械连接,承受整个测试管串的纵向和横向机械拉力、压力、扭矩和振动,还要在中心留有供测试管串整体连通的内部纵向通道,这个通道的直径必须达到测试工具串整体要求的大小;同时还要保持其承载的仪器不受外力损伤,并保持测试仪器与被测介质的必要接触。这个运载工具,就是地层测试仪器承载器。地层测试仪器承载器有单舱的,承载一只测试仪器;也有双舱的,同时承载两只测试仪器。

4.现有的地层测试仪器承载器如图1、2、3所示,整体偏心设计,测试仪器3位于测试仪承载器本体1设有的收纳舱内,收纳舱上有盖板2,盖板2由四个螺丝4固定在测试仪承载器本体1上。现有的地层测试仪器承载器的不足之处在于:1、整体盖板2是靠两端各两个螺丝径向、轴向约束固定在测试仪承载器本体1上,细长的盖板2中间部分悬空,可径向活动变形,受到外力冲击时,盖板 2会向内变形,外部冲击力直接传递给内部仪器,有可能会损伤仪器;2、在井下测试作业过程中,会有各种震动,尤其是沿螺丝轴向的震动会使螺丝4松动,一旦一端的两颗螺丝全部松动脱落,盖板 2就会有脱离的危险,并且一端向外张开的盖板2有可能会挂到井壁,造成盖板2和内部的测试仪器损坏。

技术实现要素:

5.有鉴于此,本实用新型提供一种地层测试仪器承载器,以解决以往测试仪承载器的盖板在受到外力冲击时,容易向内发生变形造成内部测试仪器损坏,以及固定盖板的螺栓容易发生松动脱落,盖板一端向外张开时容易卡在井壁导致测试仪器损坏的问题。

6.本实用新型提供一种地层测试仪器承载器,包括:承载器本体以及盖板;

7.所述承载器本体内部具有沿轴向延申的腔体,所述腔体用于容纳测试仪器;

8.所述腔体为开口,所述开口位置处于所述承载器本体的侧壁上;

9.所述开口内两侧为燕尾槽结构,所述开口的顶端向上延伸至所述承载器本体的顶端;

10.所述盖板的两侧为与所述腔体开口的燕尾槽互相匹配的燕尾结构;

11.所述承载器本体的顶端与底端分别具有用于连接井下测试工具的螺纹接口。

12.优选地,所述开口的顶端,向上延伸至所述承载器本体顶端的所述承载器本体侧壁上,具有平面区域,所述平面区域的承载器本体侧壁上具有螺纹孔;

13.所述盖板上与所述螺纹孔对应位置具有通孔,所述螺纹孔与所述通孔用于通过螺栓插入所述通孔以及所述螺纹孔内,使所述盖板与所述承载器本体连接固定。

14.优选地,所述腔体包括至少一个第一腔体以及至少一个第二腔体。

15.优选地,所述盖板包括至少一个第一盖板以及至少一个第二盖板;

16.所述第一盖板上具有所述通孔,所述第二盖板处于所述第一盖板下方;

17.所述第一盖板与所述第二盖板的两侧分别为与所述开口的燕尾槽互相匹配的燕尾结构。

18.优选地,所述承载器本体的形状为圆柱体,所述测试仪器的外壁与所述腔体的内壁以及所述盖板朝向腔体的侧壁之间具有间隙。

19.本实用新型具有如下有益效果:

20.本实用新型提供一种地层测试仪器承载器,通过在承载器本体上开口设置为燕尾槽结构以及在盖板上设置与之匹配的燕尾结构,使盖板全部长度得到本体的支撑,解决了以往盖板在受到外力冲击时,容易向内发生变形造成内部测试仪器损坏,以及固定盖板的螺栓容易发生松动脱落,盖板一端向外张开时容易卡在井壁导致测试仪器损坏的问题。

附图说明

21.通过以下参考附图对本实用新型实施例的描述,本实用新型的上述以及其它目的、特征和优点更为清楚,在附图中:

22.图1是现有地层测试仪器承载器的主视图;

23.图2是现有地层测试仪器承载器的立体示意图;

24.图3是图1的a-a面剖视图;

25.图4是本实用新型实施例中地层测试仪器承载器的主视图;

26.图5是本实用新型实施例中地层测试仪器承载器的立体示意图;

27.图6是图4的b-b面剖视图;

28.图7是图4的c-c面剖视图;

29.图8是本实用新型实施例中第一盖板与第二盖板的结构示意图;

30.图9是本实用新型实施例中承载器本体的结构示意图;

31.图10是本实用新型实施例中盖板的结构示意图。

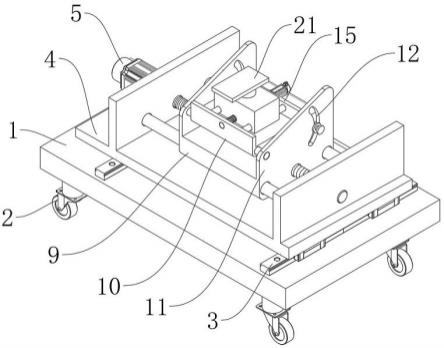

32.在图1-3中,1-测试仪承载器本体,2-盖板,3-测试仪器,4

‑ꢀ

螺丝;

33.在图4-10中,5-承载器本体,6-盖板,7-螺栓,8-测试仪器, 9-第一盖板,10-第二

盖板,101-开口,102-平面区域,103-螺纹孔,201-通孔。

具体实施方式

34.以下基于实施例对本实用新型进行描述,但是值得说明的是,本实用新型并不限于这些实施例。在下文对本实用新型的细节描述中,详尽描述了一些特定的细节部分。然而,对于没有详尽描述的部分,本领域技术人员也可以完全理解本实用新型。

35.此外,本领域普通技术人员应当理解,所提供的附图只是为了说明本实用新型的目的、特征和优点,附图并不是实际按照比例绘制的。

36.同时,除非上下文明确要求,否则整个说明书和权利要求书中的“包括”、“包含”等类似词语应当解释为包含的含义而不是排他或穷举的含义;也就是说,是“包含但不限于”的含义。

37.图1是现有地层测试仪器承载器的主视图;图2是现有地层测试仪器承载器的立体示意图;图3是图1的a-a面剖视图;图4是本实用新型实施例中地层测试仪器承载器的主视图;图5是本实用新型实施例中地层测试仪器承载器的立体示意图;图6是图4的b

‑ꢀ

b面剖视图;图7是图4的c-c面剖视图;图8是本实用新型实施例中第一盖板与第二盖板的结构示意图;图9是本实用新型实施例中承载器本体的结构示意图;图10是本实用新型实施例中盖板的结构示意图。如图4、5、6、7、8、9、10所示,一种地层测试仪器承载器,包括:承载器本体5以及盖板6;所述承载器本体5内部具有沿轴向延申的腔体,所述腔体用于容纳测试仪器8;所述腔体为开口101,所述开口101位置处于所述承载器本体5的侧壁上;所述开口101内两侧为燕尾槽结构,所述开口101的顶端向上延伸至所述承载器本体5的顶端;所述盖板6的两侧为与所述腔体开口的燕尾槽互相匹配的燕尾结构;所述承载器本体5的顶端与底端分别具有用于连接井下测试工具的螺纹接口。

38.在本实用新型实施例中,在图4、5、8、9、中,承载器本体5 的上方,为承载器本体5的顶端,下方为承载器本体5的底端。在图4、5、10中,盖板6的上方为盖板6的顶端,下方为盖板6的底端。

39.其中,燕尾槽为,开口101内沿承载器本体5轴向的两侧壁为燕尾槽结构。即开口101内靠近腔体的一侧的宽度,大于开口101 远离腔体一侧的宽度。

40.在使用时,将测试仪器8通过开口101放入承载器本体5的腔体内部,将盖板6的底端从开口101顶端向下插入开口101内部,从而使盖板6两侧的燕尾结构与开口101内壁的燕尾槽贴合,直至盖板6的底部到达开口101内底部。盖板6将测试仪器8覆盖保护在承载器本体5内。将承载器本体5的顶端与底端分别通过螺纹接口连接测试工具后,将其下入井下进行测试。其中,盖板6为曲面,当盖板6插入开口101燕尾槽内后,盖板6曲面凹陷的一侧朝向腔体,盖板6曲面突出的一面与承载器本体5的外侧壁位置齐平。

41.通过开口101的燕尾槽与盖板6的燕尾结构配合,盖板6的两侧均能承受与承载器本体5轴线垂直的径向冲击力,使得盖板6与承载器本体5连接更加牢固稳定。

42.在本实用新型中,所述开口101的顶端,向上延伸至所述承载器本体5顶端的所述承载器本体5侧壁上,具有平面区域102,所述平面区域102的承载器本体5侧壁上具有螺纹孔103;所述盖板6 上与所述螺纹孔103对应位置具有通孔201,所述螺纹孔103与所述通孔201用于通过螺栓7插入所述通孔201以及所述螺纹孔103 内,使所述盖板6与所述承载器本

体5连接固定。

43.在本实用新型实施例中,当盖板6插入开口101内部后,盖板6的靠近顶端的侧壁与承载器本体5上的平面区域102贴合,且盖板6上与平面区域102上的螺纹孔103对应位置具有通孔201。在测试仪器8放入腔体内,并将盖板6插入开口101内部后,通过螺栓7插入通孔201以及螺纹孔103内,从而将盖板6与承载器本体 5固定连接。螺栓7用于承受盖板6在下井时向上的冲击力,防止盖板6向上运动从开口101内脱出。与现有盖板2使用螺丝固定不同的是,本实用新型中螺栓7只承受向上的轴向力,而不承受径向力,从而大大减小了螺栓7松动的概率。

44.在本实用新型中,所述腔体包括至少一个第一腔体以及至少一个第二腔体。

45.在本实用新型实施例中,第一腔体和第二腔体可以设置为不同大小,从而容纳不同规格的测试仪器,或设置为相同大小,从而同时容纳两个测试仪器8。

46.在本实用新型中,所述盖板6包括至少一个第一盖板9以及至少一个第二盖板10;所述第一盖板9上具有所述通孔201,所述第二盖板10处于所述第一盖板9下方;所述第一盖板9与所述第二盖板10的两侧分别为与所述开口101的燕尾槽互相匹配的燕尾结构。

47.在本实用新型实施例中,盖板6包括一个第一盖板9和一个第二盖板10。在实际加工过程中,因为盖板6的内外表面都含有曲面,而且这两个曲面为不同心,长度600~1000mm的盖板6,铣床铣削出内外圆,往往需要制作专用的夹持夹具工装,因此加工费用较高。为了加工方便,降低制造成本,将盖板6分成若干段分别加工,即第一盖板9以及第二盖板10,根据加工条件能加工的盖板6 长度,确定出第一盖板和第二盖板的数量。安装时进行分段安装,即在安装盖板6时,首先将第二盖板10从开口101顶端向下插入开口101内部,然后再将第一盖板9同样插入开口101内部,通过螺栓7插入通孔201及螺纹孔103内,连接第一盖板9与承载器本体 5,从而完成盖板6安装。

48.在本实用新型中,所述承载器本体5的形状为圆柱体,所述测试仪器8的外壁与所述腔体的内壁以及盖板6朝向腔体的侧壁之间具有一定间隙。

49.在本实用新型实施例中,在测试仪器8放入第一腔体以及/或第二腔体内部后,测试仪器8的两端与腔体内两端固定,测试仪器8 的外壁与第一腔体以及/或第二腔体的内壁以及盖板6朝向腔体的侧壁具有一定间隙,防止仪器因振动与腔体及盖板6发生碰撞。

50.本实用新型通过将开口101内部设置为燕尾槽及盖板6上设置与燕尾槽配合的燕尾结构,以及将开口101顶端设置为延伸至承载器本体5顶端,在下井时,将承载器本体5顶端朝上,即开口101 顶端朝上,从而使在下井过程中,即使固定用螺栓7发生脱落,受重力的作用,盖板6也不会向上脱离开口101内部,不会减小对测试仪器8的保护,更不会出现挂到井壁的情况。

51.由于开口101在承载器本体5上从的开口101底端向上一直延伸到贯穿承载器本体5外圆柱面的顶端,盖板6的全部纵向边缘都带有燕尾结构,全部都支撑在承载器本体5上贯通顶端的开口101 燕尾槽中,因此盖板6的全部纵向长度都受到承载器本体5的支撑,不会向内挤压到测试仪器8,也不会脱出开口101,克服了现有承载器仅靠两端螺丝固定的缺陷。

52.同时由于盖板6两端的固定用螺栓7从四颗减少到一颗,因固定螺栓7占用的长度空间减少,使得整个承载器的长度可以缩短至少30mm,减小了承载器整体尺寸和重量,相应地,对整个井下测试工具的整体长度和重量的减小做出贡献。

53.以上所述实施例仅为表达本实用新型的实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形、同等替换、改进等,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。