1.本发明涉及一种有效降低流道损失,并迅速排出已热交换流体,进而提高温控使用效能的温控单元。

背景技术:

2.在现今,电子元件测试设备的压接机构以下压治具下压测试器内的电子元件,以确保电子元件的接点电性接触测试器的探针而执行测试作业。由于电子元件测试时,将会快速地产生自热,以致超出预设的测试温度范围而影响测试合格率,为防止电子元件过热,业者于压接机构装配温控单元,利用温控单元降低电子元件的高热,期以预设测试温度执行测试作业。

3.请参阅图1,测试器包含电性连接的电路板11及具探针121的测试座12,以供承置及测试电子元件,压接机构于移动臂13与下压治具14间设置温控单元,温控单元包含热交换本体15及热交换件16,热交换本体15的顶面连结移动臂13,于底面凹设有容室151,并于容室151顶面的中间位置连通一供水流道152,供水流道152的一端连接供水管,另一端弯折向下延伸形成一入水口153,入水口153连通容室151,以供注入冷却水,另于容室151顶面近外周缘处设有出水口154,出水口154连通一出水流道155,以供排出已热交换的冷却水;热交换件16设有复数个阵列的鳍片161,并将鳍片161置入于热交换本体15的容室151内,热交换件16以底面连结下压治具14;于下压治具14下压测试座12的电子元件17时,利用流入于容室151内的冷却水与热交换件16的鳍片161作热交换,以降低电子元件17的自热而执行测试作业。

4.然而,供水流道152的冷却水流动至入水口153时,会先碰撞流道弯折挡部a,再流入于入水口153,导致冷却水的各水分子间因碰撞磨擦产生能量耗损的流道损失,不仅损耗冷却水,也会减缓流速,而无法快速补充流入于容室151,以致无法提升冷却效能。

5.再者,电子元件17的高热集中于中心位置,因而热交换件16仅需以中心位置的鳍片161与电子元件17的中心位置作较佳的热交换,电子元件17周围热交换的需求则不高,但热交换件16的全部鳍片161的高度相同,导致流过热交换件16中心位置的鳍片161的已热交换冷却水,仍必须蜿蜒流动于热交换件16周围位置的复数个鳍片间,方可由出水口154排出,在冷却水流动缓慢的状态下,不仅无法迅速排出已热交换的冷却水,更影响入水口153输送预温冷却水至热交换件16中心位置的鳍片161处的流速,以致降低热交换冷却效能,甚至业者必须耗损冷却设备的更多能源,方可使电子元件降温至预设测试温度,以致增加成本及作业时间。

技术实现要素:

6.本发明的目的在于:提供一种温控单元及其应用的作业设备,解决现有技术中存在的上述技术问题。

7.为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:

8.一种温控单元,其特征在于,包含:

9.承具:设有至少一温控空间,并设有相通供水流道的第一入水口及第二入水口,该第一入水口的第一端周围相对该供水流道未设有挡部,于第二端相通该温控空间而供流入流体,该第二入水口的第三端周围相对该供水流道设有挡部,于第四端相通该温控空间而供流入该流体,该承具设有至少一出水口,该出水口相通出水流道及该温控空间,以供排出已热交换的该流体;

10.热交换件:装配于该承具的该温控空间,并于基板设有复数个第一鳍片及复数个第二鳍片,以供与该流体作热交换。

11.所述的温控单元,其中,该承具设有第一温控空间及第二温控空间,以供配置第一热交换件及第二热交换件,该第一入水口及该第二入水口相通该第一温控空间及第一供水流道,该承具还设有第三入水口及第四入水口,以相通该第二温控空间及第二供水流道。

12.所述的温控单元,其中,该热交换件的该第一鳍片与该第二鳍片具有相异高度,以于高度较低的该第二鳍片上方形成速流区,以供已热交换的流体经该速流区迅速流动至该出水口排出。

13.所述的温控单元,其中,该热交换件于该第一鳍片的两侧设有该第二鳍片,以于该第一鳍片的两侧分别形成该速流区。

14.所述的温控单元,其中,该承具的该第一入水口位置朝向该热交换件的该第一鳍片。

15.所述的温控单元,其中,该承具于该第一入水口的两侧设有第一出水口及第二出水口,该第一出水口连通该温控空间及第一出水流道,该第二出水口连通该温控空间及第二出水流道。

16.所述的温控单元,其中,该承具的该第一入水口与该供水流道形成t型的第一支流流动路径。

17.所述的温控单元,其中,该承具的该出水口的口径尺寸大于该第一入水口及该第二入水口的口径尺寸。

18.所述的温控单元,其中,该热交换件的该基板第二面作为接合部,以供接合且温控电子元件,或于该基板装配至少一具有接合部的治具,以供接合电子元件。

19.一种作业设备,其特征在于,包含:

20.机台;

21.供料装置:配置于该机台,并设有至少一容纳待作业电子元件的供料承置器;

22.收料装置:配置于该机台,并设有至少一容纳已作业电子元件的收料承置器;

23.作业装置:配置于该机台,并设有至少一作业器,以供对电子元件执行预设作业;

24.输送装置:配置于该机台,并设有至少一移料器及至少一所述的温控单元,该移料器以供移载电子元件,该温控单元以供温控电子元件;

25.中央控制装置:以供控制及整合各装置作动。

26.本发明的优点一,提供一种温控单元,包含承具及热交换件,承具设有相通温控空间的第一、二入水口及出水口,第一入水口的第一端周围相对供水流道的主流动路径未设有挡部,第二入水口的第三端周围相对供水流道的主流动路径设有挡部,热交换件装配于承具的温控空间,并于基板设有复数个第一鳍片及复数个第二鳍片;以承具的第一入水口

可避免流体碰撞而有效降低流道损失,并提高流体的流速,使可供快速流通的第一入水口搭配第二入水口而迅速将流体输送至温控空间,进而提高温控使用效能。

27.本发明的优点二,提供一种温控单元,其热交换件设有不同高度的第一鳍片与第二鳍片,并于高度较低的第二鳍片上方形成一速流区,而供已热交换的流体由速流区迅速流动至出水口排出,并使第一、二入水口迅速输送预温流体至温控空间,进而提高温控使用效能。

28.本发明的优点三,提供一种温控单元,其承具设有第一、二温控空间,以供配置第一、二热交换件,第一温控空间配设有第一、二入水口及第一出水口,第二温控空间配设有第三、四入水口及第二出水口,以形成复数个独立的温控区域,不仅缩短第一、二温控空间的流体的流动路径,使流体迅速与第一、二热交换件作热交换,并利用复数个独立温控区域,以便利应用于大尺寸电子元件或复数个微小尺寸电子元件的温控作业,进而提高温控使用效能。

29.本发明的优点四,提供一种温控单元,其承具于第一、二入水口的两侧分别设有第一出水口及第二出水口,第一、二出水口相通温控空间及第一、二出水流道,而供温控空间内的流体以较短流动路径迅速分流至第一、二出水口排出,进而提高温控使用效能。

30.本发明的优点五,提供一种温控单元,其承具的出水口的口径尺寸大于第一、二入水口的口径尺寸,以增加出水口与第一、二入水口的压力差,使已热交换的流体迅速且大量地由出水口排出,进而提高温控使用效能。

31.本发明的优点六,提供一种温控单元,其热交换件的基板的底面作为接合部以供贴接电子元件,或于基板底面装配至少一具接合部的治具以供贴接电子元件,利用接合部执行下压或承载电子元件的作业,并温控电子元件,进而提高温控使用效能。

32.本发明的优点七,提供一种作业设备,包含机台、供料装置、收料装置、作业装置、输送装置及中央控制装置;供料装置配置于机台,并设有至少一容纳待作业电子元件的供料承置器;收料装置配置于机台,并设有至少一容纳已作业电子元件的收料承置器;作业装置配置于机台,并设有至少一作业器,以供对电子元件执行预设作业;输送装置配置于机台,并设有至少一移料器及至少一本发明温控单元,移料器以供移载电子元件,温控单元以供温控电子元件;中央控制装置以供控制及整合各装置作动,而执行自动化作业,达到提升作业效能的实用效益。

附图说明

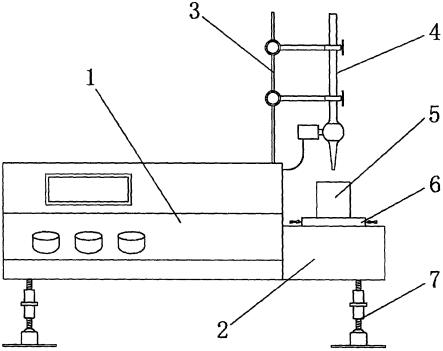

33.图1是现有温控单元的使用示意图。

34.图2是本发明温控单元的俯视图。

35.图3是本发明温控单元的剖面示意图(一)。

36.图4是本发明温控单元的剖面示意图(二)。

37.图5是本发明温控单元装配于压接机构的示意图。

38.图6是本发明温控单元的使用示意图(一)。

39.图7是本发明温控单元的使用示意图(二)。

40.图8是本发明作业设备的配置图。

41.附图标记说明:[现有技术]电路板11;测试座12;探针121;移动臂13;下压治具14;

热交换本体15;容室151;供水流道152;入水口153;出水口154;出水流道155;热交换件16;鳍片161;电子元件17;流道弯折挡部a;[本发明]承具21;第一面211;第一温控空间2121;第二温控空间2122;隔板2123;第一入水口2131;第二入水口2132;第三入水口2133;第四入水口2134;第一供水流道2141;挡部2141a;第二供水流道2142;挡部2142a;第一出水口2151;第二出水口2152;第三出水口2153;第四出水口2154;第一出水流道2161;第二出水流道2162;第三出水流道2163;第四出水流道2164;第一热交换件22;第一基板221;第一鳍片222;第二鳍片223;第二热交换件23;第二基板231;第三鳍片232;第四鳍片233;第一主流动路径l1;第二主流动路径l2;第一支流流动路径l3;第二支流流动路径l4;第三支流流动路径l5;第四支流流动路径l6;移动臂31;下压治具32;第一接合部321;第二接合部322;第一测试座33;第二测试座34;电路板35;第一电子元件36;第二电子元件37;机台40;供料装置50;供料承置器51;收料装置60;收料承置器61;作业装置70;电路板71;测试座72;输送装置80;第一移料器81;输送载台82;第二移料器83。

具体实施方式

[0042]

为使对本发明作更进一步的了解,兹举一较佳实施例并配合图式,详述如后:

[0043]

请参阅图2、图3、图4,一种温控单元,包含承具21及热交换件,承具21设有至少一温控空间;更进一步,承具21依作业需求,可设有复数个未相通的温控空间,复数个温控空间的尺寸相同或相异;于本实施例,承具21于第一面211凹设第一温控空间2121及第二温控空间2122,第一温控空间2121与第二温控空间2122间设有隔板2123而未相通,使得第一温控空间2121与第二温控空间2122分别形成二独立的温控空间,以利应用于大尺寸电子元件或复数个微小尺寸电子元件的温控作业。

[0044]

承具21设有第一入水口2131及第二入水口2132,第一入水口2131的第一端相通第一供水流道2141,且第一端周围相对第一供水流道2141的第一主流动路径l1未设有挡部,第一入水口2131的第二端相通第一温控空间2121,第二入水口2132的第三端相通第一供水流道2141,且第三端周围相对第一供水流道2141的第一主流动路径l1设有挡部,第二入水口2132的第四端相通第一温控空间2121;于本实施例,承具21设有第一入水口2131及第二入水口2132,以相通第一温控空间2121及第一供水流道2141,并设有第三入水口2133及第四入水口2134,以相通第二温控空间2122及第二供水流道2142。

[0045]

承具21的第一入水口2131位于近第一温控空间2121的中心位置,第一入水口2131的第一端相通第一供水流道2141,且第一端周围相对第一供水流道2141的第一主流动路径l1未设有挡部,即第一入水口2131与第一供水流道2141形成t型的第一支流流动路径l3,又第一入水口2131的第二端相通第一温控空间2121,以供第一供水流道2141的流体经第一入水口2131流入于第一温控空间2121;第二入水口2132的第三端相通第一供水流道2141,且第三端周围相对第一供水流道2141的第一主流动路径l1设有挡部2141a,即第二入水口2132与第一供水流道2141形成「型的第二支流流动路径l4,又第二入水口2132的第四端相通第一温控空间2121,以供第一供水流道2141的流体经第二入水口2132流入于第一温控空间2121。

[0046]

承具21的第三入水口2133位于近第二温控空间2122的中心位置,第三入水口2133的第一端相通第二供水流道2142,且第一端周围相对第二供水流道2142的第二主流动路径

l2未设有挡部,即第三入水口2133与第二供水流道2142形成t型的第三支流流动路径l5,又第三入水口2133的第二端相通第二温控空间2122,以供第二供水流道2142的流体经第三入水口2133流入于第二温控空间2122;第四入水口2134的第三端相通第二供水流道2142,且第三端周围相对第二供水流道2142的第二主流动路径l2设有挡部2142a,即第四入水口2134与第二供水流道2142形成「型的第四支流流动路径l6,又第四入水口2134的第四端相通第二温控空间2122,以供第二供水流道2142的流体经第四入水口2134流入于第二温控空间2122。

[0047]

承具21设有至少一出水口,出水口相通出水流道及第一温控空间2121,更进一步,出水口的口径尺寸大于第一、二入水口2131、2132的口径尺寸,使第一、二入水口2131、2132与出水口的压力差变大,以供迅速排出已热交换的流体。

[0048]

于本实施例,承具21于第一、二入水口2131、2132的二侧分别设有第一出水口2151及第二出水口2152,第一出水口2151相通第一出水流道2161及第一温控空间2121,第二出水口2152相通第二出水流道2162及第一温控空间2121。承具21另于第三、四入水口2133、2134的二侧分别设有第三出水口2153及第四出水口2154,第三出水口2153相通第三出水流道2163及第二温控空间2122,第四出水口2154相通第四出水流道2164及第二温控空间2122。

[0049]

至少一热交换件装配于承具21的温控空间,并于基板设有复数个第一鳍片及复数个第二鳍片;更进一步,第一鳍片及第二鳍片呈圆柱状、角柱状或片状,复数个第一鳍片及复数个第二鳍片排列呈复数环同心圆或呈凸型;第一鳍片与第二鳍片具有相同或相异的高度,若第一鳍片与第二鳍片具有相异高度,以于高度较低的第二鳍片上方形成一速流区,以供已热交换的流体经速流区而迅速流动至出水口排出。又承具21的第一入水口2131的位置朝向热交换件的第一鳍片。

[0050]

另外,基板可直接或间接接合电子元件,例如基板的第二面(如底面)作为接合部,以供直接接合且温控电子元件,例如基板的底面装配至少一具接合部的治具,以供间接接合电子元件,利用接合部执行下压或承载电子元件的作业,并温控电子元件,进而提高温控使用效能。

[0051]

然而,温控单元依作业需求而设置复数个温控空间供装配复数个热交换件,复数个热交换件可搭配复数个加热器或致冷晶片使用。

[0052]

于本实施例,温控单元配置第一热交换件22及第二热交换件23,第一热交换件22装配于承具21的第一温控空间2121,并设有第一基板221,第一基板221于第一面中心位置凸设阵列有复数个第一鳍片222,复数个第一鳍片222相对于承具21的第一入水口2131及第二入水口2132,第一鳍片222的两侧分别凸设阵列有复数个第二鳍片223,第一鳍片222与第二鳍片223具有高低位差,即第二鳍片223的高度低于第一鳍片222,以于第二鳍片223的上方形成一速流区,使第一鳍片222的两侧与第一、二出水口2151、2152间分别具有速流区。

[0053]

又第一基板221的第二面(如底面)供装配至少一具接合部的治具(图未示出,如下压治具或承置具等),以供接合电子元件,利用接合部执行下压或承载电子元件的作业,并温控电子元件。

[0054]

第二热交换件23装配于承具21的第二温控空间2122,并设有第二基板231,第二基板231于第一面中心位置凸设阵列有复数个第三鳍片232,复数个第三鳍片232相对于承具

21的第三入水口2133及第四入水口2134,第三鳍片232的两侧分别凸设阵列有复数个第四鳍片233,第三鳍片232与第四鳍片233具有高低位差,即第四鳍片233的高度低于第三鳍片232,以于第四鳍片233的上方形成一速流区,使第三鳍片232的两侧与第三、四出水口2153、2154间分别具有速流区。

[0055]

又第二基板231的第二面(如底面)可供装配至少一具接合部的治具(图未示出,如下压治具或承置具等),以供贴接电子元件,利用接合部执行下压或承载电子元件的作业,并温控电子元件。

[0056]

请参阅图3、图5,温控单元应用于输送装置的压接机构,温控单元的承具21以第二面连接移动臂31,更进一步,承具21可作直接或间接装配移动臂31,若为间接装配,移动臂31与承具21间可配置浮动器等;于本实施例,承具21的第二面间接装配移动臂31;第一热交换件22的基板221及第二热交换件23的基板231装配下压治具32,下压治具32设有第一、二接合部321、322,以供执行下压电子元件的作业,并温控电子元件。另测试装置于相对下压治具32的第一、二接合部321、322的位置设有具探针的第一、二测试座33、34,第一、二测试座33、34电性连接电路板35;一移料器(图未示出)将第一、二电子元件36、37分别移入第一、二测试座33、34,移动臂31即带动温控单元及下压治具32作z方向位移,使下压治具32的第一、二接合部321、322分别下压第一、二电子元件36、37执行测试作业。

[0057]

请参阅图6、图7,以温控单元的第一热交换件22为例,承具21的第一供水流道2141供应低温流体,低温流体沿第一主流动路径l1流动至第一入水口2131及第二入水口2132,由于第一入水口2131的第一端周围相对第一供水流道2141并无设有挡部,而可避免低温流体的各水分子因碰撞挡部而发生流道损失,使得低温流体流经第一入水口2131时,即迅速沿第一支流流动路径l3流入于第一入水口2131,接着低温流体沿第一主流动路径l1流动至第二入水口2132,由于挡部2141a为第一供水流道2141的封闭端,低温流体会碰撞挡部2141a后,再沿第二支流流动路径l4流入于第二入水口2132,然低温流体于第二入水口2132处虽会发生部分流道损失,但因第一入水口2131并不会有流道损失,且相对于热交换件22之中央位置,使得第一入水口2131以预设流量的低温流体流入至热交换件22中央位置的第一鳍片222作热交换,并搭配第二入水口2132流入的低温流体,进而迅速且确实降低第一电子元件36中央位置的高热。

[0058]

由于热交换件22的第二鳍片223上方形成速流区,通过第一鳍片222且已热交换的低温流体可分别沿第二鳍片223及速流区流动,由于第一电子元件36周侧位置的降温需求相较低于中央位置,而可于低温流体流入热交换件22两侧的第二鳍片223时,使低温流体与第二鳍片223作一热交换,以降低第一电子元件36周侧位置的高热;再者,位于第一鳍片222两侧的速流区可供已热交换的低温流体毋需作蜿蜒流动,使已热交换的低温流体迅速分别经由两侧的速流区而通过两侧的第二鳍片223上方,然第一出水口2151及第二出水口2152位于第一入水口2131的两侧,可缩短出水路径,使得已热交换的低温流体分别流入第一出水口2151及第二出水口2152,进而迅速由第一出水流道2161及第二出水流道2162排出。

[0059]

请参阅图2~图4、图8,一种作业设备包含机台40、供料装置50、收料装置60、作业装置70、输送装置80及中央控制装置(图未示出);供料装置50装配于机台40,并设有至少一供料承置器51,以供承置待作业的电子元件;收料装置60装配于机台40,并设有至少一收料承置器61,以供承置已作业的电子元件;作业装置70装配于机台40,并设有至少一作业器,

以供对电子元件执行预设作业,于本实施例中,作业器为测试器,测试器设置电性连接的电路板71及测试座72,以供测试电子元件;输送装置80装配于机台40,并设有至少一移料器及至少一本发明的温控单元,移料器以供移载电子元件,本发明的温控单元以供温控电子元件;于本实施例中,输送装置80的第一移料器81于供料装置50的供料承置器51取出待测的电子元件,并移载至输送载台82,第二移料器83于输送载台82取出待测电子元件,并移载至测试座72,输送装置80于测试装置70的上方配置压接机构,压接机构于移动臂与下压治具间配置温控单元,于下压治具下压测试座72的电子元件时,利用温控单元使电子元件保持预设测试温度而执行测试作业,第二移料器83将测试座72的已测电子元件移载至输送载台82,第一移料器81于输送载台82取出已测电子元件,并移载至收料装置60的收料承置器61收置;中央控制装置(图未示出)用以控制及整合各装置作动,以执行自动化作业,达到提升作业效能的实用效益。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。