1.本公开涉及隧道施工领域,特别是一种跨越隧道大型溶洞拱隧一体结构。

背景技术:

2.我国岩溶地质主要集中分布于云、贵、川三省及两广、两湖部分地区等,随着我国经济的快速发展,上述地区基础设施建设力度不断增加,大型公路、铁路工程陆续规划建设,需要处理大量由于岩溶地质引起的工程问题,特别是岩溶隧道工程问题。由于铁路设计标准的提高,受线路纵坡、曲线半径限制,不可避免地出现长大、深埋型岩溶隧道。同时,受勘察技术手段、勘察周期的限制以及岩溶发育本身的无规律性,很难在勘察设计阶段完全查清隧道通过地段具体的岩溶形态,在隧道建设过程中遭遇不同形态体量、不同危害的岩溶概率极高,因此修建岩溶隧道过程中隧道底板下有大型溶洞,如何处治大型溶洞,且保证施工质量及隧道运营安全极为重要。

3.对于隧道开挖施工过程中遇到的溶洞,当溶洞规模较小时,一般采用回填方式进行处理,对于较大的溶洞,可采用桥梁跨越。但对于大而深的溶洞,因隧道内场地狭小,大型机械难以发挥作用,洞内桥梁施工效率较低,常采用拱桥的结构形式跨越溶洞。

4.在现有技术中,如授权公告号cn201771516 u《隧道上跨溶洞暗河地段支护结构》公开了一种上跨溶洞的拱桥结构,但该技术中隧道衬砌和拱桥为分离式设置,需单独搭设隧道衬砌模板,费时费力。

5.虽然公开号cn111851252a《一种隧道内跨越溶洞的钢混组合拱桥及其施工方法》公开一种拱桥支撑的隧道结构,但是对渗水较大的隧道并未提出合理的排水方案,容易发生隧道积水而存在安全隐患,更重要的,该钢混组合拱桥其主要支撑强度来自于底部的型钢拱肋,型钢拱肋还通过横梁4相连接,并铺设有支撑钢板5以浇注混凝土拱肋,施工工艺十分复杂。

技术实现要素:

6.鉴于现有技术的上述不足,本公开的一个目的是提供一种跨越隧道大型溶洞时的拱隧一体结构,以至少解决以上技术问题之一。

7.本公开的还有一个目的是提供一种跨越隧道大型溶洞时的拱隧一体结构,该结构可靠性高,能有效控制工后沉降,有效解决隧道渗水,保障隧道施工及运营安全。

8.为达到上述目的,本公开提供如下技术方案:

9.一种跨越隧道大型溶洞拱隧一体结构,其中,包括:

10.限定有隧道空间的隧道衬砌;

11.支撑于所述隧道衬砌下方的拱桥,所述拱桥沿跨越方向的两端分别设有用于固定连接溶洞侧壁的拱桥拱座;

12.设置于拱桥上方构成隧道底部的支撑基台,所述支撑基台的两侧分别设有高于支撑基台的路侧台体,所述路侧台体设有盖设有第一盖板的引水槽;所述路侧台体内还设有

一端穿过所述隧道衬砌并开口向外朝向的引水管,其另一端连通引水槽;所述支撑基台的中部设有低于所述引水槽并被主盖板遮盖的排水槽;所述引水槽和所述排水槽之间通过连通管相连通。

13.优选的,所述路侧台体在所述引水槽的宽度方向两侧还设有用于安放电缆的电缆槽;所述电缆槽被第二盖板所遮盖;电缆槽的深度小于引水槽的深度;所述排水槽的底部低于所述引水槽的底部。

14.优选的,所述连通管与引水槽连通的位置低于所述引水管与所述引水槽连通的位置。

15.优选的,所述连通管和所述引水管均为打孔波纹管。

16.优选的,所述排水槽的宽度尺寸大于引水槽的宽度尺寸。

17.优选的,所述第一盖板、第二盖板和所述主盖板为混凝土材质。

18.优选的,所述电缆槽和所述引水槽的间隔壁之间还设有连通孔。

19.优选的,所述连通孔连通所述电缆槽的底部。

20.优选的,所述隧道衬砌还设有沿周向发散排布多个向外延伸的锚杆。

21.优选的,所述排水槽设置于所述拱桥的拱顶;所述拱桥的跨越方向与所述隧道的延伸方向相垂直;所述拱桥拱座为钢筋混凝土结构,所述拱桥上填充混凝土构成所述支撑基台。

22.本公开的有益效果是:

23.1)、溶洞地带采用拱桥一跨跨越,可避免回填可能引起的工后沉降及对地下水环境的影响。

24.2)、拱桥与隧道一体化设计,能充分利用隧道衬砌台车浇筑隧道衬砌混凝土,施工措施简单,降低施工成本。

25.3)、拱桥与隧道一体化设计,整体性好,结构强度高,构造简洁,施工方便,防护能力强;

26.4)、隧道底部支撑基台采用引水槽和排水槽的双排水设计,有效解决隧道渗水问题。

27.参照后文的说明和附图,详细公开了本发明的特定实施方式,指明了本发明的原理可以被采用的方式。应该理解,本发明的实施方式在范围上并不因而受到限制。

28.针对一种实施方式描述和/或示出的特征可以以相同或类似的方式在一个或更多个其它实施方式中使用,与其它实施方式中的特征相组合,或替代其它实施方式中的特征。

29.应该强调,术语“包括/包含”在本文使用时指特征、整件、步骤或组件的存在,但并不排除一个或更多个其它特征、整件、步骤或组件的存在或附加。

附图说明

30.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

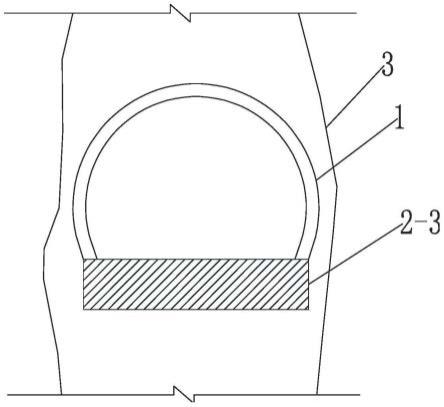

31.图1是本公开一个实施例的拱隧一体结构断面示意图;

32.图2是图1的拱隧一体结构的侧面示意图;

33.图3是图1的排水设计结构图;

34.图4是图1的恒载示意图。

35.其中:1、隧道衬砌;2-1、拱桥拱座;2-2、支撑基台;2-3、拱桥拱圈;3、溶洞侧壁。

具体实施方式

36.为了使本技术领域的人员更好地理解本发明中的技术方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。

37.需要说明的是,当元件被称为“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的另一个元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中另一个元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施方式。

38.除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

39.如图1、图2、图3所示,本实施例提供的一种跨越隧道大型溶洞拱隧一体结构,主要包括隧道衬砌1、拱桥2。其中,隧道衬砌1为钢筋混凝土结构,利用隧道二次衬砌台车浇筑在拱桥拱圈2-3及拱桥支撑基台2-2,当然,隧道衬砌1所施加于拱桥支撑基台2-2的载荷,被传递并由拱桥拱圈2-3和拱桥拱座2-1所承载。

40.拱桥2主要包括拱桥拱座2-1、支撑基台2-2、拱桥拱圈2-3。拱桥拱座2-1为钢筋混凝土结构,位于溶洞侧壁3中坚实稳固的岩石中。支撑基台2-2位于隧道衬砌1与拱桥拱圈2-3之间,通过混凝土填充浇注形成,用于传递隧道衬砌1荷载至拱桥拱圈2-3上。拱桥拱圈2-3为钢筋混凝土结构,与拱桥拱座2-1通过钢筋连接,并直接浇筑在拱桥拱座2-1上,基于此拱桥拱座2-1可采用无铰拱座,无需配设交接支座。

41.隧道衬砌1构成隧道空间,拱桥支撑于隧道衬砌1下方,隧道衬砌1的延伸方向(隧道延伸方向)与拱桥的横跨方向呈垂直关系。拱桥的两端设有固定于溶洞侧壁的拱桥拱座2-1。隧道衬砌1还设有沿周向发散排布多个向外延伸的锚杆,锚杆打入周边岩石中,增强与围岩的连接强度,提升隧道的结构稳定性。

42.位于两个拱桥拱座2-1之间的拱桥拱圈2-3,拱桥拱圈2-3呈向上拱形结构,拱桥拱圈2-3上方填充有混凝土构成支撑基台2-2,支撑基台2-2提供隧道衬砌1的支撑地面(道路主体40)。支撑基台2-2填充在拱桥拱圈2-3的上方提供一水平承载面,隧道衬砌1浇注在水平承载面上。支撑基台2-2填充至与拱桥拱圈2-3的最高部位齐平或高于拱桥拱圈2-3。拱桥沿垂直于横跨方向的宽度方向f大于隧道衬砌1的直径(或最大跨越距离)。

43.在本实施例中,拱桥拱圈2-3具有裸露的混凝土下表面,仅由两端的拱桥拱座2-1所支撑。隧道衬砌1被钢筋混凝土结构的拱桥拱圈2-3所支撑。拱桥拱圈2-3由于为钢筋混凝

土结构,具有足够强的抗压强度,能够承接上部载荷,并将其传递至拱座2-1,无需在其下方设置额外的钢梁支撑结构。

44.拱桥拱圈2-3的抗压设计强度大于拱座的抗压设计强度,其中,拱桥拱圈2-3的抗压设计强度大于30n/mm2,拱圈横栱结构宽度在10m-15m,拱圈跨中高度为2m-5m,拱座的抗压设计强度大于25n/mm2。支撑基台2-2的抗压设计强度小于拱座的抗压设计强度,其中,支撑基台2-2的抗压设计强度大于10n/mm2且小于25n/mm2。

45.拱桥拱圈2-3采用支架分段现浇施工制作。其中,以两个拱桥拱座2-1分别为左右拱座,拱桥拱圈2-3分别在左右拱座上现浇一悬臂段,并在两个悬臂段浇筑一定长度时形成1.5m-2.8m的合龙段,较佳的,合龙段为2m。其中,合龙段采用微膨胀混凝土,其在悬臂段的混凝土基础上添加有微膨胀剂。

46.如图4所示,拱桥拱圈2对应于支撑隧道衬砌1的两端恒载较大,其恒载范围为1000-1300kn/m,对应于支撑基台2-2的中间部分的恒载范围为40-50kn/m。

47.进一步地,为提供稳定支撑,拱圈2的结构动力系数按照如下公式计算确定:

[0048][0049]

其中,(1 μ)为结构动力系数,其计算值小于1.0时取1.0,lφ为加载长度(拱圈横跨长度),单位为米。

[0050]

在本实施例中,支撑基台2-2的两侧分别设有向上凸起的路侧台体50,路侧台体50之间为道路主体40。道路主体40低于路侧台体50。路侧台体50设有引水槽15。路侧台体50内还设有引水管17;所述引水管17的一端穿过隧道衬砌1并开口向外朝向。具体的,引水管17的外端开口朝向隧道衬砌1外侧的岩石,用于收集输入隧道背后岩石中的渗水。引水管17的外端开口为喇叭口,以便于收集渗水。进一步地,引水管17的管壁还设有多个进流孔,在本实施例中,引水管17为塑料双壁打孔波纹管。

[0051]

如图1所示,支撑基台2-2的中间位置还设有排水槽19;所述排水槽19的顶部盖设有主盖板20。主盖板20为混凝土结构。所述排水槽19的顶部低于引水槽15的顶部,进一步地,排水槽19的顶部低于引水槽15的1/2高度位置,排水槽19的底部低于引水槽15的底部。其中,高度位置基准以道路主体40表面为水平面。

[0052]

具体的,引水槽15还通过连通管18连通排水槽19,以进行隧道排水。在隧道渗流较大时,引水槽15内水位较高,水流将通过连通管18流入排水槽19进行隧道排水。引水槽15和排水槽19均沿隧道延伸方向(与宽度方向f相垂直)相延伸。连通管18与引水槽15连通的位置低于引水管17与引水槽15连通的位置,以避免引水管17返流。连通管18的管壁同样可以设有多个引水孔,以收集附近混凝土中的渗流水。在本实施例中,连通管18同样为塑料双壁打孔波纹管。排水槽19的宽度(径向)尺寸大于引水槽15的宽度尺寸。连通管18的外端为弯管16,以便于与引水槽15相连通。

[0053]

在引水槽15的宽度方向f两侧分别设有用于安放电缆的电缆槽12、13。引水管17位于电缆槽12、13的下方。电缆槽12、13的深度小于引水槽15的深度。引水槽15的上方盖设有第一盖板14。第一盖板14为混凝土结构,直接搭设安放在引水槽15的上方。引水槽15两侧的电缆槽12、13上方分别盖有第二盖板10、11。第二盖板10、11为混凝土结构,直接搭放在电缆槽12、13的上方。电缆槽12、13和引水槽15之间的间隔壁上还设有连通孔121,连通孔121位

于电缆槽12、13的底部,以便于电缆槽12、13中渗流时被连通孔121排放到引水槽15中,避免电缆槽12、13中淤积渗水而损伤电缆。

[0054]

本文引用的任何数字值都包括从下限值到上限值之间以一个单位递增的下值和上值的所有值,在任何下值和任何更高值之间存在至少两个单位的间隔即可。举例来说,如果阐述了一个部件的数量或过程变量(例如温度、压力、时间等)的值是从1到90,优选从20到80,更优选从30到70,则目的是为了说明该说明书中也明确地列举了诸如15到85、22到68、43到51、30到32等值。对于小于1的值,适当地认为一个单位是0.0001、0.001、0.01、0.1。这些仅仅是想要明确表达的示例,可以认为在最低值和最高值之间列举的数值的所有可能组合都是以类似方式在该说明书明确地阐述了的。

[0055]

除非另有说明,所有范围都包括端点以及端点之间的所有数字。与范围一起使用的“大约”或“近似”适合于该范围的两个端点。因而,“大约20到30”旨在覆盖“大约20到大约30”,至少包括指明的端点。

[0056]

披露的所有文章和参考资料,包括专利申请和出版物,出于各种目的通过援引结合于此。描述组合的术语“基本由

…

构成”应该包括所确定的元件、成分、部件或步骤以及实质上没有影响该组合的基本新颖特征的其他元件、成分、部件或步骤。使用术语“包含”或“包括”来描述这里的元件、成分、部件或步骤的组合也想到了基本由这些元件、成分、部件或步骤构成的实施方式。这里通过使用术语“可以”,旨在说明“可以”包括的所描述的任何属性都是可选的。

[0057]

多个元件、成分、部件或步骤能够由单个集成元件、成分、部件或步骤来提供。另选地,单个集成元件、成分、部件或步骤可以被分成分离的多个元件、成分、部件或步骤。用来描述元件、成分、部件或步骤的公开“一”或“一个”并不说为了排除其他的元件、成分、部件或步骤。

[0058]

应该理解,以上描述是为了进行图示说明而不是为了进行限制。通过阅读上述描述,在所提供的示例之外的许多实施方式和许多应用对本领域技术人员来说都将是显而易见的。因此,本教导的范围不应该参照上述描述来确定,而是应该参照所附权利要求以及这些权利要求所拥有的等价物的全部范围来确定。出于全面之目的,所有文章和参考包括专利申请和公告的公开都通过参考结合在本文中。在前述权利要求中省略这里公开的主题的任何方面并不是为了放弃该主体内容,也不应该认为发明人没有将该主题考虑为所公开的发明主题的一部分。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。