1.本发明涉及一种空气处理装置,具体地,涉及一种热交换装置。

背景技术:

2.中国发明专利cn104236056b公开了一种全热交换器1,如图1 所示,该全热交换器1包括两侧均分别开设有一进风口11和一出风口 12的壳体13,两个出风口12的内侧均分别设有一风机14,壳体13 内的两个进风口11与两个风机14之间定为设有一全热交换芯体15,该全热交换芯体15内形成有相互独立且能够供气流彼此相交的两个热交换通道,且两个热交换通道的两端均分别与一进风口11和一出风口 12连通。如图1所示,现有技术的全热交换器1只形成有分别连通一进风口和一出风口的室外新风通道和室内排风通道,因而无法实现室内空气内循环。当现有技术的全热交换器1通过缩小热交换芯体15的体积而为了腾出位置设置室内循环风口时,就会降低热交换的效率。

技术实现要素:

3.(一)要解决的技术问题

4.本发明提供一种既能够实现室内空气循环又能确保热交换效率的热交换装置,以解决现有技术中的上述技术问题。

5.(二)技术方案

6.为了解决上述技术问题,一方面,本发明提供一种热交换装置,其特征在于,包括:壳体,内部形成彼此分隔的给气进风空间、排气进风空间、给气出风空间和排气出风空间,其中给气进风空间与排气出风空间之间设置有第一延伸壁;以及热交换单元,设置在壳体内,并且给气进风空间和给气出风空间通过热交换单元彼此连通以形成给气风路,并且排气进风空间和排气出风空间通过热交换单元彼此连通以形成排气风路,其中给气风路和排气风路在经过热交换单元时进行热交换,在第一延伸壁上设有连通给气进风空间和排气出风空间的循环风口,其中循环风口可选择性地打开和关闭。

7.在一个实施例中,壳体上还设置有:给气进风口,使第一空间的空气进入壳体内并且连通给气进风空间;给气出风口,使进入壳体内的空气向第二空间吹出并且连通给气出风空间;给气用风机,设置在给气出风空间内,并且引导空气从给气进风口进入壳体并吹向给气出风口;排气进风口,使第二空间的空气进入壳体内并且连通排气进风空间;排气出风口,使进入壳体内的空气向第一空间吹出并且连通排气出风空间;以及排气用风机,与给气用风机横向并列地设置在排气出风空间内,并且引导空气从排气进风口进入壳体并吹向排气出风口。

8.在一个实施例中,热交换单元包括:给气用吸气口,与给气进风空间连通;给气用排气口,与给气用吸气口相对向设置,并且与给气出风空间连通;排气用吸气口,与排气进风空间连通;排气用排气口,与排气用吸气口相对向设置,并与排气出风空间连通;第一侧棱,由给气用吸气口所在平面与排气用排气口所在平面相交形成;以及第二侧棱,由给气用

排气口所在平面与排气用吸气口所在平面相交形成;第一侧面,与给气用排气口所在平面和排气用排气口所在平面相邻接;以及第二侧面,与给气用吸气口所在平面和排气用吸气口所在平面相邻接。

9.在一个实施例中,壳体包括第一侧壁、与第一侧壁相对向设置的第二侧壁、设置在第一侧壁和第二侧壁之间并且彼此相对向设置的前壁和后壁,其中从第一侧棱延伸到第一侧壁形成第一延伸壁;从第二侧棱延伸到第二侧壁形成分隔排气进风空间和给气出风空间的第二延伸壁;以及从第一侧面延伸到后壁形成分隔排气出风空间和给气出风空间的第三延伸壁。

10.在一个实施例中,第一侧棱与第一侧壁的距离大于第二侧棱与第二侧壁的距离。

11.在一个实施例中,贯穿第一侧面与第二侧面的中心的热交换中线偏置于第三延伸壁,且第一侧面的至少一部分与给气用风机在前后方向上重叠。

12.在一个实施例中,给气用风机的马达的一侧与排气用风机的马达的一侧相背向设置。

13.在一个实施例中,给气用风机的马达一侧面向热交换单元一侧设置。

14.在一个实施例中,热交换装置还包括:循环风路,通过打开循环风口并且关闭给气进风口和排气出风口而形成,其中空气从排气进风口通过循环风口吹向给气出风口,以及循环引导部,设置在循环风口的下游侧,并且引导空气从循环风口吹向热交换单元的给气用吸气口。

15.在一个实施例中,循环引导部包括:循环引导侧面,从第一延伸壁向给气进风空间侧并向热交换单元的给气用吸气口侧延伸;循环引导顶面,从循环引导侧面的上部边缘向第一延伸壁延伸;以及循环引导底面,从循环引导侧面的下部边缘向第一延伸壁延伸,其中,循环引导顶面、循环引导侧面与循环引导底面形成与给气用吸气口相对向的循环引导出风口。

16.在一个实施例中,循环引导顶面包括从第一延伸壁向壳体的前壁侧并向壳体的下部方向倾斜的倾斜面。

17.在一个实施例中,热交换装置还包括选择性地打开或关闭循环风口的开关帘。

18.在一个实施例中,热交换装置还包括设置在循环风口的上游侧将循环风口和排气出风口选择性地切换至打开状态或关闭状态的风路切换单元,风路切换单元包括:风路切换电机;以及切换部,通过旋转将循环风口和排气出风口选择性地切换至打开状态或关闭状态。

19.在一个实施例中,切换部包括:转轴;以及风路切换板,包括靠近转轴一侧的第一板块和远离转轴一侧的第二板块并且第一板块和第二板块形成v字形。

20.在一个实施例中,给气用风机和排气用风机设置在壳体的下部。

21.在一个实施例中,热交换装置还包括控制给气用风机和/或排气用风机的控制电路板以及收纳控制电路板的电路板收纳单元,其中,电路板收纳单元设置在排气进风空间的下部。

22.在一个实施例中,热交换单元包括第一热交换素子和纵向叠放在第一热交换素子上的第二热交换素子。

23.(三)有益效果

24.通过本发明的上述技术方案,在分隔给气进风空间和排气出风空间的第一延伸壁上设置可选择性打开或关闭的循环风口,由此可以根据需要通过选择性打开或关闭循环风口实现从排气进风口到循环风口再到给气出风口的内部循环风路,可以在不改变热交换装置的尺寸大小的前提下,实现内部循环的作用,从而能够在确保热交换效率的同时实现室内空气循环。

附图说明

25.图1是现有技术的全热交换器的结构示意图;

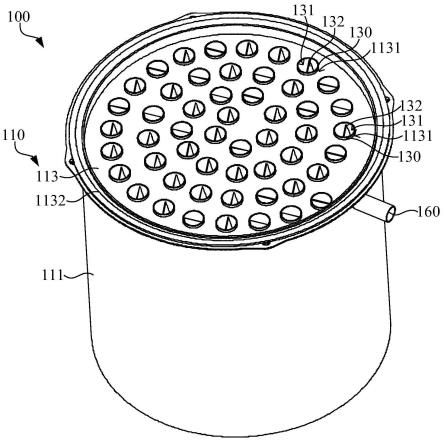

26.图2是本发明的第一实施例的热交换装置的结构示意图;

27.图3是图2的横向截面图;

28.图4是图2的纵向截面图,其中使用设置在第二侧面上的排气进风口和给气出风口;

29.图5是图2中局部结构及其放大图;

30.图6是本发明的实施例的热交换装置内排气风路、给气风路和循环风路的示意图;

31.图7是本发明的第二实施例的热交换装置的局部结构。

32.附图中的附图标记如下:

33.《现有技术》

34.1:全热交换器;11进风口;12:出风口;13:壳体;14:风机; 15:全热交换芯体。

35.《本发明》

36.10:热交换装置;100:壳体;101:第一侧壁;102:第二侧壁; 103:前壁;104:后壁;105:顶壁;106:底壁;110:给气进风空间; 120:给气出风空间;130:排气进风空间;140:排气出风空间;210:给气进风口;220:给气出风口;230:排气进风口;240:排气出风口; 300:热交换单元;301:第一热交换素子;302:第二热交换素子;310:给气用吸气口;320:给气用排气口;330:排气用吸气口;340:排气用排气口;350:第一侧面;360:第二侧面;370:第一侧棱;380:第二侧棱;410:第一延伸壁;420:第二延伸壁;430:第三延伸壁; 411:循环风口;510:排气用风机;520:给气用风机;501:马达; 502:蜗牛壳;503:扇叶;504:风机进风口;505:风机出风口;504-1:风机副进风口;504-2:风机主进风口;600:集尘单元;700:循环引导部;710:循环引导顶面;720:循环引导侧面;730:循环引导底面; 740:循环引导出风口;750:循环引导固定面;711:倾斜面;810:转轴;820:风路切换板;821:第一板块;822:第二板块;840:切换部。910:开关帘;200:电路板收纳单元;210:控制电路板;1000:给气风路;2000:排气风路;3000:循环风路。

具体实施方式

37.为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

38.在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“顶部”、“底部”等指示的方位或位置关系为以空气调节装置的安装状态为基准的方向或位置关系。例如,术语“上”、“顶

部”是在空气调节装置安装在用户的正上方之后远离用户头部的方位或位置;术语“下”、“底部”是在空气调节装置安装在用户的正上方之后靠近用户头部的方位或位置。术语“前”、“后”、“左”、“右”等指示的方位或位置关系是均以本公开中的空气调节装置的安装状态为准进行说明。在本发明的实施例中,需要说明的是,本实施例的描述以热交换装置的安装状态为基准进行描述。其中本说明书中所使用的前、后、左、右等方术语均以使用者背对壳体的前壁时的前方、后方、左方、右方,即沿图2中箭头所示方向。

39.下述的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。具体地,相对于此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

40.在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0041]“热交换装置的安装状态”是指热交换装置安装在天花板或放置在地面,并且能够正常运行的状态。热交换装置为使分别从室内和室外吸入空气在内部进行热交换后,再分别排出室内或者室外的装置。例如:含有全热交换芯体的新风、排风换气设备。这里所指的热交换是由于温差而引起空间之间的热量传递、能量交换的过程。

[0042]

以下参照图2至图6是对根据本公开的第一实施例的热交换装置的说明。本实施例的热交换装置可安装于第二空间中,第一空间第一空间和第二空间通过墙壁被隔开,例如,第一空间可以为室外并且第二空间可以为室内。热交换装置10包括壳体100、热交换单元300、给气用风机520、排气用风机510、集尘单元600、循环引导部700、电路板收纳单元200等。

[0043]

图2是本发明的第一实施例的热交换装置的结构示意图。参照图2,壳体100用于形成热交换装置10的外廓,呈中空长方体箱状。壳体100包括:顶壁105、底壁106、四个侧壁101-104。其中,以图2 的视角来看,顶壁105和底壁106分别是位于壳体100的顶部和底部的面。四个侧壁101-104分别是设置在右侧的第一侧壁101、与第一侧壁相对向的设置在壳体100的左侧的第二侧壁102、与第一侧壁101 和第二侧壁102相邻接设置在壳体100的前部的前壁103和设置在壳体100的后部的后壁104,前壁103和后壁104彼此相对向设置。前壁 103通过铰链的结构连接到壳体100,作为点检门实现点检时打开热交换装置10和关闭热交换装置10的功能,例如,前壁103可以铰链在顶壁105、第一侧壁101、第二侧壁102和底壁106中的任意一个上。在本实施例中,前壁103可以铰链在第一侧壁101上,以可以从左侧向右侧打开。

[0044]

壳体100上设有给气进风口210、给气出风口220、排气进风口230 和排气出风口240。

[0045]

给气进风口210,为通过管道连通壳体100的内部和第一空间以使第一空间的空气进入壳体100内部的开口。给气进风口210设置在壳体100的顶壁105上并且位于壳体100的前右侧处。但给气进风口210 不仅限于设置在顶壁105,也可以设置在第一侧壁101上。当热交换模式时,给气进风口210打开,当内循环模式时,通过设置开关帘等关闭给气进风口

210。

[0046]

给气出风口220,为通过管道连通壳体100的内部和第二空间,以使壳体100内的空气吹出第二空间的开口。给气出风口220设置在壳体100的顶壁105或第二侧壁102上或这两者上,位于壳体100的后左侧处。具体地,用户可以根据热交换装置10的安装位置和安装空间选择使用设置在顶壁105上的给气出风口220还是选择设置在第二侧壁102上的给气出风口220。当选择其中一个给气出风口时,另一个给气出风口可以被堵塞。当热交换模式和内循环模式时,给气进风口220 都打开。排气进风口230,为通过管道连通壳体100的内部和第二空间,以将第二空间的空气吸入壳体100内的开口。排气进风口230设置在壳体100的顶壁105上或第二侧壁102上或者两者上,位于壳体105 的前左侧处。具体地,当排气进风口230同时设置在顶壁105和第二侧壁102上,用户可以根据热交换装置10的安装位置和安装空间选择使用设置在顶壁105上的排气进风口230还是选择设置在第二侧壁102 上的排气进风口230。当选择其中一个排气进风口230时,另一个排气进风口230可以被堵塞。当热交换模式和内循环模式时,排气进风口 230都打开。

[0047]

排气出风口240,为通过管道连通壳体100的内部和第一空间,以使壳体100内的空气吹出第一空间的开口。排气出风口240设置在壳体100的顶壁105上,位于壳体100的后右侧处。当热交换模式时,排气出风口240打开,当内循环模式时,通过设置开关帘等关闭排气出风口240。

[0048]

给气风路1000,连通给气进风口210与给气出风口220的风路,使通过给气风路1000的空气从给气进风口210到给气出风口220。

[0049]

排气风路2000,连通排气进风口230与排气出风口240的风路,使通过排气风路2000的空气从排气进风口230到排气出风口240。

[0050]

通过后述的第一延伸壁410、第二延伸壁420、第三延伸壁430、热交换单元300等将壳体100内部划分为给气进风空间110、给气出风空间120、排气进风空间130、排气出风空间140等至少四个空间。给气进风空间110、给气出风空间120、排气进风空间130、排气出风空间140彼此分隔开。给气进风空间110和给气出风空间120通过热交换单元300彼此连通以形成给气风路1000;排气进风空间130和排气出风空间140通过热交换单元300彼此连通以形成排气风口2000;给气风路1000与排气风路2000在经过热交换单元300时进行热交换。

[0051]

具体地,给气进风空间110,连通给气进风口210,为设置在壳体100前右侧的空间。

[0052]

具体地,给气出风空间120,连通给气出风口220,为设置在壳体 100后左侧的空间。

[0053]

具体地,排气进风空间130,连通排气进风口230,为设置在壳体 100前左侧的空间。

[0054]

具体地,排气出风空间140,连通排气出风口240,为设置在壳体 100后右侧的空间。

[0055]

其中,第一延伸壁410,从后述的热交换单元300的第一侧棱370 延伸至第一侧壁101,设置在给气进风空间110和排气出风空间140之间以分隔给气进风空间110和排气出风空间140。第一延伸壁410上设置有连通给气进风空间110和排气出风空间140的循环风口411,并且在循环风口411附近设置有循环引导部700,以引导空气从排气出风空间140向热交换单元300的进气用吸气口310流动,实现室内空气循环(将在下文详细描述)。其中循环

风口411可选择性地打开和关闭,以根据需要实现室内空气循环。

[0056]

第二延伸壁420,从后述的热交换单元300的第二侧棱380延伸至第二侧壁102,设置在排气进风空间130和给气出风空间120之间以分隔排气进风空间130和给气出风空间120。

[0057]

第三延伸壁430,从后壁104往前壁103方向延伸至后述的热交换单元300的第一侧面350,即从热交换单元300的第一侧面350延伸至后壁104,设置在排气出风空间140和给气出风空间120之间以分隔排气出风空间140和给气出风空间120。

[0058]

热交换单元300设于壳体100内。热交换单元300由多块薄板黏在一起所构成。热交换单元300包括:给气用吸气口310,与给气进风空间110连通;给气用排气口320,与给气用吸气口310相对向设置并且与给气出风空间120连通;排气用吸气口330,与排气进风空间130 连通;以及排气用排气口340,于排气用吸气口330相对向设置并且与排气出风空间140连通。

[0059]

给气用吸气口310与给气用排气口320之间形成第一风路,排气用吸气口330与排气用排气口340形成第二风路,第一风路与第二风路相互独立且相交,使通过给气风路1000的空气和通过排气风路2000 的空气互相交换能量。第一风路位于给气风路1000中,第二风路位于排气风路2000中。由此,空气从给气进风口210进入给气进风空间110,然后通过给气用吸气口310进入热交换单元300,经过给气用排气口 320进入给气出风空间120,最后通过给气出风口220排出到第二空间,即沿给气风路1000流动。另外,空气从排气进风口230进入排气进风空间130,然后通过排气用吸气口330进入热交换单元300,经过排气用排气口340进入排气出风空间140,最后通过排气出风口240排出到第一空间,即沿排气风路2000流动。空气在给气风路1000和排气风路2000流动,并且在经过热交换单元300时进行热交换。例如,热交换单元300可以为全热交换芯体。

[0060]

热交换单元300可以包括:设置在壳体100的下部的第一热交换素子301和纵向放置在第一热交换素子301上方的第二热交换素子 302。第二热交换素子302位于壳体100的上部。根据其它实施例,热交换单元300可以由一个热交换素子组成,也可以由两个或以上的热交换素子组成。参照图3,本实施例中第一热交换素子301和第二热交换素子302都为平行六面体,包括:在给气风路1000中的给气用吸气口310所在平面和给气用排气口320所在平面、在排气风路2000中的排气用吸气口330所在平面和排气用排气口340所在平面、与给气用排气口320所在平面和排气用排气口340所在平面相邻接的第一侧面 350以及与给气用吸气口310所在平面和排气用吸气口330所在平面相邻接的第二侧面360。

[0061]

其中,第一侧面350与给气用排气口320所在平面、排气用排气口340所在平面相邻接。进入热交换素子内的空气不能从第一侧面350 进入热交换素子,进入热交换素子后的空气也不能从第一侧面350吹出。

[0062]

第二侧面360与给气用吸气口310所在平面、排气用吸气口330 所在平面相邻接。进入热交换素子内的空气不能从第二侧面360进入热交换素子,进入热交换素子后的空气也不能从第二侧面360吹出。

[0063]

另外,由给气用吸气口310所在平面与排气用排气口340所在平面相交形成第一侧棱370并且由给气用排气口320所在平面与排气用吸气口330所在平面相交形成第二侧棱380。第一侧棱370和第二侧棱 380沿竖直方向延伸。如上所述,在第一延伸壁410上设置循

环风口 411并且在循环风口411附近设置循环导风部700的情况下,为了保证循环导风部700的足够的空间,热交换单元300偏置地设置在壳体100 中,即第一侧棱370与壳体100的第一侧壁101之间的距离大于第二侧棱380与壳体100的第二侧壁102之间的距离。如图3中,l1>l2。

[0064]

给气用风机520,设于给气出风空间120内。也就是说,给气用风机520设置在壳体100的左后侧。给气用风机520用于引导壳体100 内的空气从给气出风口220吹出。排气用风机510,设于排气出风空间 140内。也就是说,排气用风机510设置在壳体100的右后侧。排气用风机510用于引导壳体100内的空气从排气出风口240吹出。给气用风机520和排气用风机510位于壳体100的后部并且并列横向设置在与第一热交换素子301相对向的壳体100的下部。给气用风机520和排气用风机510设置在壳体100的下部,确保了给气用风机520和排气用风机510的稳定性,并且不会因为运转而晃动。

[0065]

给气用风机520和排气用风机510都包括:马达501、蜗牛壳502、位于蜗牛壳502内的扇叶503。马达501具有回转轴,扇叶503与回转轴连接,通过马达501的回转轴的转动而驱动扇叶503旋转而生成空气流。扇叶503例如可以是多翼离心扇叶。给气用风机520和排气用风机510都设有风机进风口504和风机出风口505,用于将从风机进风口504进入的空气从风机出风口505排出。其中,本实施例的风机进风口504包括:设置在马达一侧的风机副进风口504-1和位于另一侧的风机主进风口504-2。风机副进风口504-1由于设有马达所以其入风面积比风机主进风口504-2的面积少。但本发明不仅限此,风机进风口 504也可以只包括设置在马达另一侧的一个风机主进风口504-2的,而在设有马达一侧的不设有风机副进风口504-1。

[0066]

具体地,给气用风机520和排气用风机510可以采用相同规格的风机,即给气用风机520和排气用风机510可以具有相同的尺寸和形状,因此分隔给气出风空间120和排气出风空间140的第三延伸壁430 可以位于壳体100的中心轴线上。如上所述,在设置循环导风部700 的情况下,在热交换单元300偏置地设置在壳体100中。具体地,贯穿第一侧面350和第二侧面360中心的热交换中线偏置于第三延伸壁 430,即向给气用风机520偏置,并且第一侧面350的至少一部分与给气用风机520在前后方向上重叠。这里的偏置是指第三延伸壁与贯穿第一侧面350和第二侧面360中心的热交换中线不在同一条直线上,不相对,互相错开。

[0067]

在本实施例中,给气用风机520设有马达的一侧与排气用风机510 设有马达的一侧相背向设置,也就是说,给气用风机520与排气用风机510摆放方向不一致。例如,给气用风机520设有马达的一侧面向第二延伸壁420设置,并且排气用风机510设有马达的一侧面向壳体 100的后壁104设置。这是因为,如上所述,第一延伸壁410上设置有循环风口411并且在循环风口411附近设置有循环引导部700,为了保证循环引导部700的安装空间,热交换单元300更偏置于给气用风机 520侧,使得热交换单元300与给气用风机520部分重叠。在这种情况下,如果给气用风机520与排气用风机510同方向设置,即设有马达的一侧均面向壳体100的后壁104,则热交换单元300会部分遮挡给气用风机520的风机主进风口504-2。鉴于此,将给气用风机520设有马达的一侧面向第二延伸壁420设置,即,使得给气用风机520的风机主进风口504-2面向壳体100的后壁104,从而防止被热交换单元300 遮挡,确保风量。

[0068]

集尘单元600,为长方体形状,位于给气风路1000中的给气进风口210的下游侧和

排气进风口230的下游侧,具体地,位于热交换单元300的给气用吸气口310和排气用吸气口330的上游侧,即位于给气进风口210和给气用吸气口310之间以及排气进风口230和排气用吸气口330之间,能净化从给气进风口210和排气进风口230吸入的空气,阻挡灰尘及微细颗粒的进入热交换单元300内。集尘单元600 可以是一个具有一种或多种过滤效果的过滤网或过滤器,也可以是由多个具有一种或多种过滤效果的过滤网或过滤器组成的组合。

[0069]

循环风口411,位于热交换单元300的右侧,设置在第一延伸壁 410上的开孔,连通给气进风空间110和排气出风空间140。循环风口 411可选择性地打开或关闭。

[0070]

在本实施例中,热交换装置10可以包括开关帘910。开关帘910 可以覆盖循环风口411表面,用于选择性地打开或关闭循环风口411。

[0071]

热交换装置10可以包括开关帘电机。开关帘电机通电后以其电机的转动轴为中心转动,带动开关帘910进行角度变换。例如:齿轮电机。

[0072]

热交换装置10还可以包括循环风路3000,通过打开循环风口411 并且关闭给气进风口210和排气出风口240来形成循环风路3000,通过循环风路3000,空气从排气进风口230进入壳体100的排气进风空间130,然后从排气用吸气口330进入热交换单元300,通过第一风路从排气用排气口340进入排气出风空间140,然后通过循环风口411流动到热交换单元300的给气用吸气口310,然后进入热交换单元300,通过第二风路从给气用排气口320进入给气出风空间120,最后通过给气出风口220排出到第二空间,实现室内空气循环。

[0073]

循环引导部700,设置在循环风口411附近,并且位于第一延伸壁 410的给气进风空间110一侧,位于循环风口411的下游侧形成半包围循环风口411的方式以用于引导从循环风口411吹出的空气吹向热交换单元300的给气用吸气口310。循环引导部700包括:循环引导顶面 710、循环引导侧面720、循环引导底面730、循环引导出风口740以及循环引导固定面750。

[0074]

循环引导侧面720,从第一延伸壁410向给气进风空间110侧并同时向热交换单元300的给气用吸气口310侧延伸,并且具有弧度的曲面。

[0075]

循环引导顶面710,与给气进风口210相对向地从循环引导侧面720的上部边缘向第一延伸壁410延伸。循环引导顶面710包括倾斜面 711。

[0076]

倾斜面711,从第一延伸壁410侧向壳体100的前壁103侧并且向壳体100的下部方向倾斜。从给气进风口210进入的空气沿着循环引导部700的循环引导顶面710的倾斜面711的引导,顺畅地使空气向下流动。

[0077]

循环引导底面730,从循环引导侧面720的下部边缘向第一延伸壁 410。

[0078]

循环引导固定面750,从循环引导顶面710的边缘延伸到壳体100 的顶壁105并将循环引导部700固定至顶壁105。但是,本发明不限于此,循环引导部700可以采用其它固定方式来固定。

[0079]

循环引导出风口,由循环引导顶面710、循环引导侧面720和循环引导底面730形成,并且与热交换单元300的给气用吸气口310相对向设置,引导空气向热交换单元300的给气用吸气口310流动。

[0080]

需要说明的是,循环引导部700的循环引导顶面710和循环引导底面730可以与第一延伸壁410一体成型或与第一延伸壁410贴合设置。

[0081]

本实施例的热交换单元300还可以包括控制电路板210以及电路板收纳单元200。

电路板收纳单元200设置在排气进风空间130内,相对第二热交换素子位于排气进风空间130的下部。电路板收纳单元内部设有控制电路板210等电气部品。

[0082]

控制电路板210,设置在电路板收纳单元200内,控制电路板210 在接收电气信号后控制给气用风机520和/排气用风机510的运作。

[0083]

接下来对本实施例的热交换装置10的热交换模式和内循环模式为例,对本实施例的热交换装置10的运行过程进行说明。

[0084]

当热交换装置10处于热交换模式时,循环风口411关闭,给气出风口220和给气进风口210打开。这时,控制电路板210控制给气用风机520和排气用风机510启动,给气进风口210进入壳体100内的室外空气和从排气进风口230进入壳体100的内的室内空气分别经过设置在热交换单元上游侧的集尘单元600后进入热交换单元300,两股气流在热交换单元300处互相交换能量。交换能量后,再分别从给气出风口220和排气出风口240吹出室内和室外。

[0085]

另外,本实施例为了更方便用户的安装,不仅仅在壳体100的顶壁105设置排气进风口230和给气出风口220,还在壳体100的侧壁,也就是第二侧壁102上也预留了排气进风口230和给气出风口220的开孔,当用户将管道连接在顶壁105上的排气进风口230和给气出风口220时,将第二侧壁102处的开孔封闭。当用户想将管道连接在第二侧壁102预留的排气进风口230和给气出风口220时,只要将封闭第二侧壁102上排气进风口230和给气出风口220的封闭板拆除,覆盖顶壁105上的排气进风口230和给气出风口220,即可以将管道连接到第二侧壁102上。

[0086]

当热交换装置10处于内循环模式时,循环风口411打开,排气出风口240和给气进风口210关闭。控制电路板210控制给气用风机520 和排气用风机510启动,通过排风进风口230进入壳体100内的室内空气通过热交换单元300后,进入排气出风空间140,又通过循环风口 411进入给气进风空间110,再次进入热交换单元300后,从给气出风口220排出室内,从而实现室内空气循环。在循环风口411的下游侧设置循环引导部700,从排气出风空间140进入给气进风110空间的空气会沿着循环引导侧面720的引导,从循环风口411吹向热交换单元 300的给气用吸气口310。

[0087]

本实施例的热交换装置10从热交换单元300的第一侧棱370到第一侧壁101的距离l1大于从热交换单元300的第二侧棱380到第二侧壁102的距离l2,也就是说热交换单元300左右距离不一样,且位于壳体100的靠左一侧。这样,就有足够的空间在热交换单元300的右侧设置循环风口411和循环引导部700,从而在实现室内循环的同时,不增高热交换装置10的整体高度。

[0088]

当热交换单元300被靠左偏置,也就是说贯穿第一侧面350和第二侧面360中心的热交换中线设置在第三延伸壁的左边时,不仅热交换单元的第一侧面350会遮挡住设置在壳体100左侧的给气用风机520 的一部分,而且热交换单元也会遮挡排气进风口230的一部分入风面积,导致排气风路2000的风量减少。因此为了优化结构,本实施例在将热交换单元300靠左偏置外,还向后侧偏置,即缩短了热交换单元 300与设置在热交换单元300后侧的给气用风机520之间的距离。减少遮挡排气进风口230的面积。另外,为了确保给气用风机520的进风量,本实施例将给气用风机520的风机主进风口504-2面向壳体100 的后壁104设置。这样,给气用风机520的风机主进风口504-2就不会被左移的热交换单元300遮挡。确保

了给气用风机520的入风面积,从而确保热交换装置10的风量。

[0089]

进而,给气用风机520的风机主进风口504-2面向壳体100的后壁 104设置使得风机出风口504更靠近第二侧壁102,这样,当给气出风口220设置在第二侧壁102时,空气从给气出风口220排出的距离更短,压损更小。

[0090]

另外,通过设置在第一延伸壁410上的循环风口411可以连通排气出风空间140和给气进风空间110。在循环模式下,从循环风口411 吹出的大部分空气会在循环引导部700的引导下直接进入热交换单元 300,而不是进入给气进风空间110后再进入热交换单元300。从而使得循环风路3000更加顺畅,且缩短循环风口411与热交换单元300之间距离,压损更小。由于循环引导部700是半包围结构,一部分的空气会直接吹向第二热交换素子302侧的给气用吸气口310,而另一部分的空气则会从与给气用吸气口310相对向的循环引导出风口740排出后吹向第一热交换素子301侧的给气用吸气口310,从而实现空气能较均匀进入热交换单元300,确保热交换单元300的利用效率。

[0091]

进一步,在循环风口411的下游侧设置循环引导部700,不仅能使得循环风路3000更加顺畅,而且在热交换模式下还能防止开关帘910 表面结霜。在热交换模式下时,给气进风口210打开,循环风口411 关闭。由于循环风口411设置在靠近给气进风口210的第一延伸壁410 处,与给气进风口210垂直,所以当循环风口411的下游侧没有设置的循环引导部700时,给气进风口210进入的空气就会经过关闭循环风口411的开关帘910的表面,从而使得开关帘910表面结霜,导致开关帘910失效。因此,通过设置循环引导部700,使得从给气进风口 210进入的空气与循环引导部700接触,而不会直接吹向循环风口411,从而抑制开关帘910处结霜,确保开关帘910能正常运作

[0092]

另外,为了确保风量,在循环引导部700的循环引导顶面710设置从第一延伸壁410侧向壳体100的前壁103侧并向壳体100的下部方向倾斜的倾斜面711,使得从给气进风口210进入的空气不会因为与循环引导顶面接触而增大压损,而是沿着循环引导部700的循环引导顶面710的倾斜面711的引导,顺畅地吹向给气进风空间110的下部,实现在确保风路顺畅的同时不增大压损。进一步,循环引导部700设有循环引导出风口740,也就是说,循环引导部700与热交换单元300 不连接,所以,从给气进风口210进入的空气不仅可以从第二热交换素子302侧的给气用吸气口310进入热交换单元300,也可以从第一热交换素子301侧的给气用吸气口310进入热交换单元300。实现在抑制循环风口411的开关帘910结霜的同时,确保热交换的风量。

[0093]

在壳体100的另一侧,将电路板收纳单元200设置在排气进风空间130的下部,可以使得在热交换模式下,从排气进风口230进入空气不会因为给气用风机520设置在壳体100的下部,而导致空气只第二热交换素子302侧的排气用吸气口330进入热交换单元300,降低热交换单元300的利用效率。由于本实施例中设置在排气进风空间130 下部的阻挡了从第二热交换素子302侧的排气用吸气口330的一部分进风面积,从而使得一部分从排气进风口230进入空气会从压损相对较小的第一热交换素子301侧的排气用吸气口330进去热交换单元 300。从而使得用排气进风空间进入热交换单元300的空气不再只集中从靠近第二热交换素子302侧的排气用吸气口330进入热交换单元 300,而是相对均匀地进入整个排气用吸气口330,确保热交换单元300 的利用效率。

[0094]

下面参照图7对根据本发明的第二实施例的热交换装置进行详细说明,其中在根

据本发明的第一实施例的热交换装置的基础上对循环风口处的开关帘进行改善。

[0095]

根据本发明的第二实施例中的热交换装置包括风路切换单元。风路切换单元设置在循环风口411的上游侧将循环风口411和排气出风口240选择性地切换至打开状态或关闭状态。

[0096]

风路切换单元,设置在排气出风空间140内并且设置有将循环风口411和排气出风口240切换至打开状态或关闭状态的机能。风路切换单元包括:风路切换电机和切换部,

[0097]

风路切换电机,通电后以其转动轴为中心转动,使切换部840对排气用风机510吹出的空气进行角度变换。例如:步进电机。

[0098]

切换部840,根据后述的风路切换板的位置,将从排气用风机510 吹出的空气引导到循环风口411或排气出风口240。切换部840包括:转轴810和风路切换板820。

[0099]

转轴810,长条形设置在第一延伸壁410上,位于循环风口411的上方。后述的风路切换板820以转轴810为中心转动。

[0100]

风路切换板820,由第一板块821和第二板块822组成的“v”字形形状。第一板块821和第二板块822之间的夹角为大于90度少于180 度。

[0101]

以上是根据本发明的第二实施例的热交换装置进行改善的风路切换单元的具体结构描述,以下对风路切换单元的运转进行详细说明。

[0102]

在排气出风空间140设置有将循环出风口411和排气出风口240 切换至打开状态或关闭状态的风路切换单元。也就是说,当启动热交换模式时,风路切换单元的风路切换板820会覆盖循环风口411,打开排气出风口240,这样,进入排气出风空间140的空气只能从打开的排气出风口240排出室外。当启动内循环模式时,风路切换单元的风路切换板820会覆盖排气出风口240,打开循环风口411,这样进入排气出风空间140的空气只能从循环风口411排处给气进风空间110。

[0103]

当启动热交换模式时,“v”字形的风路切换板820会覆盖循环风口411,这时,第二板块822就会与连接排气用风机510的风机出风口 505和循环风口411的壁相交,优选地,第二板块822垂直于连接排气用风机510的风机出风口505和循环风口411的壁。当空气从排气用风机510吹向排气用排气口340时,流经风路切换板820的一部分空气就会形成一个与第二板块822垂直的推力,将风路切换板820往循环风口411方向压,从而提高气密性。防止了现有技术中的直板状的风路切换板820因为与从排气用风机510吹向排气用排气口340的空气的方向平行而导致因空气从风路切换板820之间的间隙进入循环风口411而发生的风路切换板820振动以及气密性恶化。

[0104]

当启动内循环模式时,“v”字形的风路切换板820会覆盖排气出风口240,这时,从排气用风机510吹出的空气首先会吹向排气出风口 240处的风路切换板820,然后再拐弯吹向循环风口411。而“v”字形的风路切换板820可以使得经过风路切换板820表面的空气的流动更加顺畅,从而降低压力损失,减少热交换装置10的功率。防止现有技术中的直板状的风路切换板,也就是由一块平直的板构成的风路切换板因与壳体100的第一侧壁101垂直而使得循环风路3000呈直角,导致的压力损失增加。

[0105]

最后应说明的是,以上实施例仅用以说明本公开的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本公开进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;

而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本公开各实施例技术方案的精神和范围。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。