1.本发明涉及医疗设备领域,具体涉及一种院内使用多学科全程管理移动设备。

背景技术:

2.随着经济的发展,患者对医疗服务的需求,已经从基本医疗服务转向高质量、个性化的需求服务,医疗服务也呈现复合性、多样性、多层次性的需求特点,为适应对高层次医疗服务的需求,很多医院也提出了多学科管理、精细化管理、全病程管理的管理模式与流程。

3.现有的管理模式包括有:

4.①

电子病历以普通会诊、mdt形式进行病情讨论及诊疗方案的制定;

5.会诊是指出于诊疗需要,由本科室以外或本机构以外医师共同协商诊疗方案或提供诊疗服务的活动。按病情紧急程度可分为急会诊和普通会诊。急会诊应在会诊请求发出10min内到位,普通会诊应在会诊请求发出后24h内完成。

6.多学科综合诊治工作团队是指由两个以上的相关学科组成固定的工作组,针对某种疾病进行定期、定时的临床讨论会,提出系统的诊治方案。mdt成员一般包括多个学科的专家,如外科、内科、放疗科、影像科、病理科、介入科等;基础研究、专业护理、心理治疗、营养治疗等方面的专业人员以及社会工作者、患者家属等都作为mdt的重要组成部分。

7.普通会诊及mdt流程虽然很规范,但仍然存在很多难点,如会诊人员不符合资质要求;病区会诊医师因参与门诊、紧急手术等,无法及时会诊;会诊质量及过程缺乏有效监控;会诊申请过滥,且申请把关不严;申请会诊科室会诊前准备不充分(病历不完整、检查、检验不完善等);三甲医院和教学医院的规培低年资医师参与会诊问题较普遍等;但对于医师资源紧张的医疗机构,不能确保所有患者的会诊及时性,对于专家团队,存在增加无效沟通,工作及个人时间浪费严重的现象;

8.②

微信群

9.有机构研究利用微信会诊群为多院区、院内多科室联合会诊提供了更快更便捷的沟通和交流,微信群突破了空间限制,能够使多院区、多科室整合在一个共同信息交流平台中,有利于对组织院内多科室联合会诊进行同质化管理,满足了由于距离较远造成会诊不便的突出问题以及多院区会诊的需求,通过微信群在多院区和院内多学科联合会诊实践中的应用探索,使会诊更加及时便捷、经济实惠。

10.然而,微信群形式的会诊,主要存在几个缺陷:第一,以个人手机为依托,无法与私人信息区别开,个人微信群较多,也极易遗漏一些重要信息;第二,患者的一些重要信息存在泄露的风险;第三,无法对医技人员的工作量进行统计,无法体现绩效及激励政策等;第四,无法形成具有法律效应的医疗文书或处理痕迹。

11.③

pda等移动医疗

12.国际医疗卫生会员组织himss给出的移动医疗定义为:通过使用移动通信技术,例如pda、移动电话和卫星通信来提供医疗服务和信息。移动医疗业有助于医院内推行医疗数

字化,并且因为移动通信技术的加入,移动医疗不仅可以节约挂号排队的时间成本而且能够高效引导人们获取各种健康相关咨询,自主监测自己的身体状况。

13.如护士和医生能够很方便的通过掌上pda或者是pad端获取病人的情况,也可以直接修改电子病历,可以根据手持工作站了解患者个体化诊治情况,我院目前仅有个别科室的护理人员有掌上pda,且不能作为院内多科通用,可见,移动医疗并未普及应用。

14.然而,目前pda等移动医疗多用于科室内的使用,未实现多科病历共享、病人共管的目的。

技术实现要素:

15.本发明的目的在于提供一种院内使用多学科全程管理移动设备,以解决上述背景技术中提出的问题。

16.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种院内使用多学科全程管理移动设备,包括有机体,机体的内部安装有存储模块和数据处理模块,存储模块通过医院内网与电子病历系统相连用于存储病人的基础信息,数据处理模块包括有数据权限管理模块、信息传输模块和数据分类模块,数据权限管理模块用于根据患者的需求进行多科室交叉管理,信息传输模块用于将患者的诊断信息传输至各个科室的管理者,数据分类模块用于对患者的信息进行分类以使相关的科室接收以及管理该患者。

17.优选的,参与多科室交叉管理的科室包括有外科(含各亚专科)、内科(含各亚专科)、放射治疗、辅助科室(检验、检查、病理等)、中医、康复、营养以及心理等。

18.优选的,数据处理模块还包括有用于形成病历文件的电子病历生成模块。

19.优选的,机体的内部安装有音视频系统和摄像系统,机体的顶部安装有触摸屏。

20.优选的,还包括有设置于机体上的护盖,机体沿其长度方向的一端两侧均形成有端板,端板的内部形成有导向槽,护盖的一端两侧对称的固定连接有滑块,滑块嵌入至导向槽内并与之滑动配合连接,导向槽的顶部形成有护盖转动限位槽,滑块位于护盖转动限位槽内部时,护盖以滑块为中心进行旋转,导向槽的底部沿其长度方向等间距的分布有多个支撑限位槽,支撑限位槽呈半圆形结构并与滑块的外径相适配。

21.优选的,端板的底部与机体之间沿其长度方向上形成有间隙。

22.本发明还提出一种上述提及的一种院内使用多学科全程管理移动设备的使用方法,方法如下:

23.步骤一、根据患者的就诊信息,分诊至科室后确定一名管床医生,该管床医生根据病人的病情或需求判断是否需要多科室交叉管理;若需要,则管床医生在该设备中添加“在院管理者”;

24.步骤二、管床医生所在的科室主管医师根据医嘱内容,发送具体任务至各个“在院管理者”或其团队,收到任务的科室将任务分配到个人进行处理。

25.优选的,步骤二中,可患者实际需要,由所授权的专业人员对“在院患者”进行病情线上或线下讨论,医嘱管理,直接与电子病历对接形成病历文书。

26.优选的,步骤二中,医嘱处理完毕后,由所授权的专业人员进行实时网签并进行面容认定。

27.优选的,设备上需要处理的各个信息节点均通过明显的声音或图像方式进行提

醒,且详细记录处理痕迹,形成病历文书。

28.与现有技术相比,本发明提供了一种院内使用多学科全程管理移动设备,具备以下有益效果:

29.本发明中的设备在院内各科之间使用,使用医疗机构内网与电子病历相对接,实时同步,不同于手机软件的联络,确保信息的安全,并形成具有法律效应的病历文书。实时网签,面容认证,既有法律效应,对于不必要多次到其他科室,查看患者状态的情况,直接进行任务处理,可节约大量的时间;做到一医管多名患者,一患由多名医技人员共同管理,并且不仅局限在同一科室内部,打破了空间限制,大大提高工作效率;增强了科室与科室之间的紧密联系,而非全凭医院内个人关系进行联系,管理患者,大大节约人力、物理、财力,提高工作效率,避免时间浪费,确保医疗质量。患者出院后,可根据需求租赁设备或购买服务包,根据病种,划分到各大病区进行随访、复查、门诊复诊、再入院及出院用药、继续治疗及注意事项的提醒,减少患者不必要往返医院的次数,提高就诊效率,真正做到特需患者的全程闭环管理,提高患者满意度。整个流程的参与,可由信息部门统计,财务、运营等进行工作量化,与绩效考核挂钩,提高医务人员的积极性。

附图说明

30.附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制,在附图中:

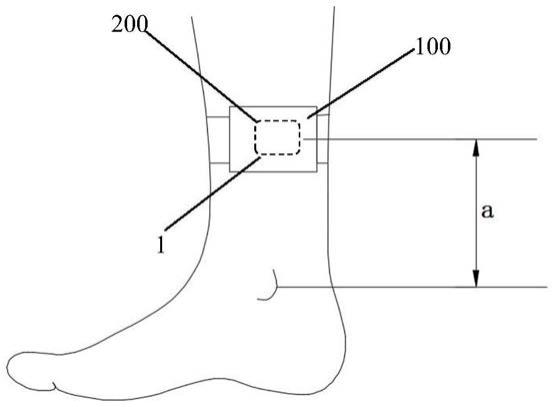

31.图1为本发明实施例中整个设备的结构示意图;

32.图2为本发明实施例中整个设备另一种状态结构示意图;

33.图3为本发明实施例中整个设备的局部结构示意图;

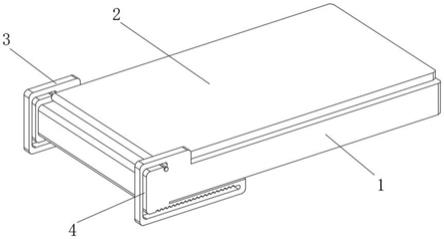

34.图4为本发明实施例中护盖的结构示意图;

35.图5为本发明实施例中整个设备内部的软件组成示意图;

36.图6为本发明实施例中整个设备的工作流程示意图。

37.图中:1、机体;2、护盖;3、端板;4、导向槽;5、护盖转动限位槽;6、支撑限位槽;7、滑块;8、间隙。

具体实施方式

38.下面将结合本发明的实施例中附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。

39.请参阅图1-图6,本实施例提出一种院内使用多学科全程管理移动设备,包括有机体1,机体1的内部安装有存储模块和数据处理模块。其中,存储模块通过医院内网与电子病历系统相连用于存储病人的基础信息,病人的基础信息录入至医院的电子病历系统中,机体1内部的存储模块与医院内部的电子病历系统相连可实现数据同步共享。数据处理模块包括有数据权限管理模块、信息传输模块和数据分类模块,数据权限管理模块用于根据患者的需求进行多科室交叉管理,进而实现“一医管多患、多医管一患”的交叉管理模式;信息传输模块用于将患者的诊断信息传输至各个科室的管理者,数据分类模块用于对患者的信息进行分类以使相关的科室接收以及管理该患者,并且对于出院患者,科室可根据病种,划分到各大病区进行随访、复查、门诊复诊、再入院及出院用药、继续治疗及注意事项的提醒,

真正做到对患者的全程闭环管理。

40.本技术中参与多科室交叉管理的科室包括有外科(含各亚专科)、内科(含各亚专科)、放射治疗、辅助科室(检验、检查、病理等)、中医、康复、营养以及心理等。

41.数据处理模块还包括有用于形成病历文书的电子病历生成模块,多个科室的医师根据患者的需要进行病情讨论后,直接与医院的电子病历系统相连形成电子病历。

42.机体1的内部安装有音视频系统和摄像系统,机体1的顶部安装有触摸屏,医师在使用该设备时,可直接在触摸屏上进行操作,摄像系统则方便医师进行线上讨论。

43.本技术中的设备还包括有设置于机体1上的护盖2,护盖2可对机体1上的触摸屏形成保护,防止屏幕被外界触碰损坏,机体1沿其长度方向的一端两侧均形成有端板3,端板3的内部形成有导向槽4,护盖2的一端两侧对称的固定连接有滑块7,滑块7嵌入至导向槽4内并与之滑动配合连接,导向槽4的顶部形成有护盖转动限位槽5,滑块7位于护盖转动限位槽5内部时,护盖2以滑块7为中心进行旋转,此时护盖2对触摸屏起到保护作用,当医师需要使用时,直接转动护盖2即可操作触摸屏。导向槽4的底部沿其长度方向等间距的分布有多个支撑限位槽6,支撑限位槽6呈半圆形结构并与滑块7的外径相适配,当医师需要线上视频讨论时,可将护盖2沿着护盖转动限位槽5滑动至导向槽4中,并且移动至导向槽4底部后,滑块7嵌入至相应的支撑限位槽6内部后,护盖2形成对机体1的支撑固定,解放了医师的双手,方便其进行视频交流。

44.另外,本技术中的端板3的底部与机体1之间沿其长度方向上形成有间隙8,当医师将该设备放置于上衣口袋内时,该处的间隙8可插入至口袋中,从而限制了整个设备在口袋中的活动范围,减小了该设备从口袋中滑落的几率。

45.本发明提出一种院内使用多学科全程管理移动设备,在使用时,该设备与医院的电子病历同步链接,根据患者的就诊信息,分诊至科室后确定一名管床医生,该管床医生根据病人的病情判断是否需要多科室交叉管理;若需要,则通过权限设置达到“一医管多患、多医管一患”的交叉管理模式,管床医师根据每位患者的具体需求,添加“在院管理者”,包括专科主管医师、专家/门诊医师、护理团队、治疗团队(手术、介入、放疗等)、中医、康复、营养、心理等,与相关科室协商,任务分配落实到个人。

46.管床医生所在的科室主管医师根据医嘱内容,发送具体任务至各个“在院管理者”或其团队,收到任务的科室将任务分配到个人,进行处理(医嘱的整改、诊断的修订、诊疗意见等),可根据患者实际需要,由所授权的专业人员对“在院患者”进行病情线上或线下讨论,医嘱管理,直接与电子病历对接形成病例文件并实时网签(手写签名)并进行面容认定,以防冒名处理任务。

47.设备上需要处理的各个信息节点均通过声音或图像方式进行提醒,方便医师及时查看消息并能立即处理医嘱,且详细记录处理痕迹,形成病历文书;一定年资以上的医师、专家等应人手一台移动设备,特殊科室,如辅助科室、超声、病理、检验等科室,也可由专人保管,进行任务分配。

48.另外,患者出院后,可根据需求租赁设备或购买服务包,根据病种,划分到各大病区进行随访、复查、门诊复诊、再入院及出院用药、继续治疗及注意事项的提醒,真正做到患者的全程闭环管理。

49.整个设备工作流程种的参与数据,可由信息部门统计,财务、运营等进行工作量

化,与绩效考核挂钩,提高医务人员的积极性。

50.在本发明的描述中,术语“第一”、“第二”、“另一”、“又一”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个特征。在本发明的实施方式的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

51.在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。此外,在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。

52.尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的远离和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。