1.本发明属于微波真空电子技术领域,更为具体地讲,涉及一种同轴单电子注多通道螺旋线行波管。

背景技术:

2.行波管自问世以来,在雷达、电子对抗、通信等军事及民用领域作为微波系统的核心器件得到了广泛应用。电子枪发射出来的电子束在慢波系统中进行速度调制,在减速场中形成电子群聚,失去能量减速。电子注与高频场相互作用的结果是电子将能量交给电磁波,从而形成放大的电磁波输出。慢波系统的作用是减慢高频场的相速,使之能够与电子注发生充分的相互作用。慢波系统的设计对实现信号放大来说是最关键的一部分。

3.螺旋线慢波结构具有高增益、宽频带的优势,是最常用的慢波系统。现有的关于螺旋线慢波系统的研究都只具有一个通道的输入和输出,即是基于单通道输入输出结构的,并不适用于通信和电子对抗系统中会出现的多频道信号的情况。

技术实现要素:

4.本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种同轴单电子注多通道螺旋线行波管,在单只行波管中同时实现多个通道电磁波放大输出,解决了现有螺旋线行波管无法同时满足多通道信号放大问题,同时能够实现多通道同频信号的放大,或多通道的异频输出,即可实现多通道功率合成。

5.为实现上述发明目的,本发明一种同轴单电子注多通道螺旋线行波管,其特征在于,包括:管壳、矩形夹持杆和椭圆形螺旋线;

6.所述管壳采用金属圆波导外壳,用于真空密封和结构支撑,管壳内焊接多个介质支持杆,介质支持杆上焊接椭圆形螺旋线;

7.所述管壳中心设置有圆柱形的电子注通道,并沿管壳中心轴线传输;

8.所述椭圆形螺旋线均匀地分配在管壳的内壁四周,每个通道中的椭圆形螺旋线慢波结构都有独立的输入和输出端口;

9.电磁波从每个通道中椭圆形螺旋线的输入端口输入,沿椭圆形螺旋线结构传输,并和位于中央的电子注互作用,此时,电子将能量交给电磁波,从而形成放大后的电磁波,并从输出端口输出;那么每一个通道的电磁波都进行放大输出,故而形成多通道的电磁波的放大输出。

10.本发明的发明目的是这样实现的:

11.本发明一种同轴单电子注多通道螺旋线行波管,包括:管壳、矩形夹持杆和椭圆形螺旋线,其中,管壳用于真空密封和结构支撑,管壳内焊接多个介质支持杆,介质支持杆上焊接椭圆螺旋线,电子注位于管壳轴心,沿轴线方向传输;电磁波从每个通道中椭圆形螺旋线的输入端口输入,沿椭圆形螺旋线慢波结构传输,并和位于中央的电子注发生注-波互作用,此时,电子将能量交给电磁波形成放大,再从输出端口输出,从而形成多通道的电磁波

的放大输出。

12.同时,本发明一种同轴单电子注多通道螺旋线行波管还具有以下有益效果:

13.(1)、现有的螺旋线行波管,采用单个螺旋线慢波结构,即单通道,圆形电子注在螺旋线中心传输,电子注、螺旋线和外壳,三者同心;本发明提出的结构,电子注和外壳同心,螺旋线位于电子注和外壳之间,螺旋线和两者不同心,而且通过压缩形成了椭圆形螺旋线;

14.(2)、和现有的结构对比,本发明的优点在于各通道可以对输入的不同信号实现独立放大以及输出功率的合成;

15.(3)、本发明具有多通道工作的优点,在宽带小型化电子对抗系统中可以发挥很大的作用,也可以在大数据通信、宽带宽电磁干扰等领域以及基于电真空器件的高功率相控阵雷达中表现出很高的应用潜力;

16.(4)、在本发明中,由于电子注不在螺旋线内部传输,横截面不受限制,从而可以实现较大截面半径,较大电流的传输,为大功率放大器提供了电流基础。

附图说明

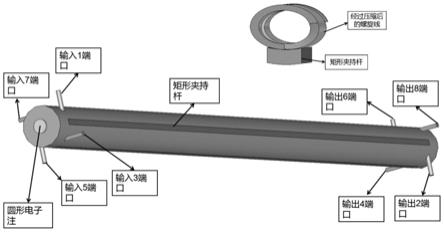

17.图1是本发明一种同轴单电子注4通道螺旋线行波管三维模型图;

18.图2是4通道螺旋线单周期模型;

19.图3是同轴单电子注4通道螺旋线行波管的轴向剖面图;

20.图4是同轴单电子注4通道螺旋线行波管的横向剖面图;

21.图5是同轴单电子注4通道螺旋线行波管的高频系统色散曲线图;

22.图6是同轴单电子注4通道螺旋线行波管的高频系统s参数曲线图;

23.图7是同轴单电子注4通道螺旋线行波管稳定的输出状态图;

24.图8是同轴单电子注4通道螺旋线行波管工作时的输出功率及增益图;

25.图9是同轴单电子注4通道螺旋线行波管在输入不同频率信号的输出状态图。

具体实施方式

26.下面结合附图对本发明的具体实施方式进行描述,以便本领域的技术人员更好地理解本发明。需要特别提醒注意的是,在以下的描述中,当已知功能和设计的详细描述也许会淡化本发明的主要内容时,这些描述在这里将被忽略。

27.实施例

28.图1是本发明一种同轴单电子注4通道螺旋线行波管三维模型图。

29.在本实施例中,如图1所示,以4通道螺旋线单周期模型为例,本发明一种同轴单电子注多通道螺旋线行波管,包括:管壳、矩形夹持杆和椭圆形螺旋线;

30.管壳采用金属圆波导外壳,用于真空密封和结构支撑,管壳内焊接多个介质支持杆,介质支持杆上焊接椭圆形螺旋线;

31.管壳中心设置有圆柱形的电子注通道,并沿管壳轴线方向传输;

32.椭圆形螺旋线均匀地分布在管壳的内壁四周,每个通道中的椭圆形螺旋线都有独立的输入和输出端口;

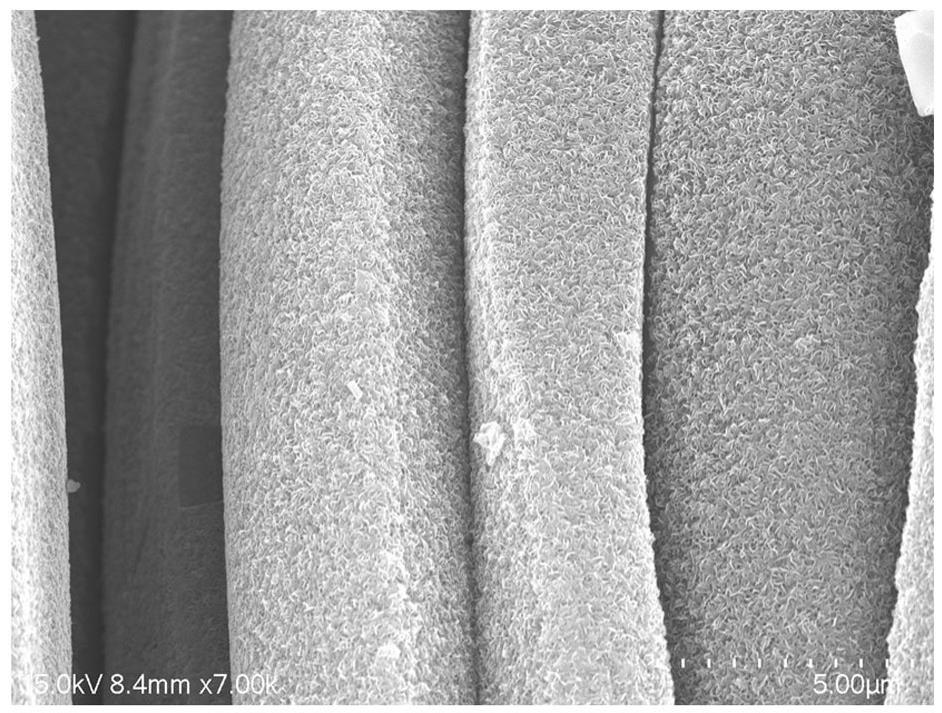

33.在本实施例中,椭圆形螺旋线的椭圆率可以根据实际情况而设定,仿真研究表明,椭圆率越高,带宽变窄,但是电子注可以距离越近,互作用也越强。螺旋线的丝径和螺距也

由计算获得,不同频段和工作电压,采用不同的丝径和螺距。螺旋线的材料一般采用钨丝、钼丝或钼铼丝等耐高温的金属材料。

34.位于中心的电子注的电压、电流和直径也由实际计算获得,电子住传输电流越大工作效率越高,但是也会导致聚焦困难。其中,电子注的电压的选取原则遵循电子注速度略低于慢波结构相速度、电子注直径为管壳直径的60%、电子注的电流i满足:i≤250

×

πr2,r为圆形电子注直径;

35.电子注电压和归一化相速度的转换公式为:

[0036][0037]

其中,表示归一化相速度,v

p

为慢波结构相速度,c为真空中的光速,η为电子荷质比,v0电子注速度。

[0038]

本发明中所采用的支持杆可以为矩形结构,品形结构以及月牙形结构。且其使用的材料可以为金刚石(相对介电常数为5.7)、氮化硼(bn,相对介电常数为5.8)、石英(相对介电常数为3.8)、氧化铍(beo,其相对介电常数为6.5)、陶瓷(相对介电常数为9.4)、蓝宝石(相对介电常数为9.4)等常用支持杆介质。

[0039]

为了实现低反射系数的输入和输出,椭圆形螺旋线结构与同轴线输入输出结构之间应实现阻抗匹配,这样可以拓展椭圆形螺旋线的工作带宽。

[0040]

电磁波从每个通道中椭圆形螺旋线的输入端口输入,沿椭圆形螺旋线传输,并和位于中央的电子注互作用,此时,电子将能量交给电磁波,从而形成放大后的电磁波,并从输出端口输出;那么每一个通道的电磁波都进行放大输出,故而形成多通道的电磁波的放大输出。

[0041]

在本实施例中,4通道螺旋线单周期模型,包括四段被压缩的螺旋线及其对应的矩形夹持杆,图2中对各项结构参数做了标记,a为螺旋线内径,也即经过压缩后形成的椭圆螺旋线的长轴直径;b为螺旋线宽度;det是螺旋线的厚度;sx是椭圆螺旋线的短轴直径;tx是椭圆螺旋线中心距离行波管中心的距离;pitch为螺距;m表示的是矩形夹持杆宽度;diameter是真空圆柱腔体的直径;brick是金属行波管外壳的宽度。参数具体值见表1,其中,螺旋线长轴0.60mm,短轴0.36mm,材料为钼铼丝,丝径0.10mm,螺距为0.28mm;夹持杆矩形长度为0.36mm,宽度0.10mm,材料为beo。

[0042][0043][0044]

表1

[0045]

下面在图1中对圆形电子注、压缩螺旋线、矩形夹持杆以及八个端口各自进行了标记,其中输入端口1和输出端口2、输入端口3和输出端口4、输入端口5和输出端口6、输入端口7和输出端口8分别为一组输入输出端口。也就是说这种新型的行波管具有四组独立的输入输出结构,其轴向和横向的剖面图如图3、4所示。

[0046]

对本发明中提出的新型压缩螺旋线型行波管的冷测特性进行仿真,得到色散特性曲线和s参数曲线分别如图5、图6所示。

[0047]

首先,进行同频率(33ghz)信号输入时的粒子模拟,此时四个输入信道间相位差为0。产生的电子束通过四段经过压缩的螺旋线的中心,与输入的高频电磁场发生注-波互作用,能够在30~36ghz频带内产生较好的放大。由其在34ghz时的放大结果,如图7所示,可以推测出行波管此时产生了稳定的输出。这种新型四通道螺旋线行波管在工作频带内的输出功率及增益仿真结果如图8所示,输出功率范围2-21w,增益最高达16db。

[0048]

其次,进行同频率(33ghz)信号输入时的粒子模拟,这时改变四个输入信道间的相位差。调节相位差后得到结果:当四信道间相位差为-π/2时,四个信道得到同时放大,输出功率13w;四信道间相位差为π/4,四个信道同样进行同时放大,但输出功率变得更高,能够达到18w。通过适当调整输入信号的相位差,可以得到不同程度的放大,进而实现功率合成或者功率交叉。

[0049]

最后,重置四个输入信道间相位差为0,对不同频率信号输入时进行模拟。设置33ghz信号从一组位置相对的端口(如输入端口1、5)输入,34ghz信号输入另外一组位置相对(输入端口3、7)的端口,其结果如图9所示,输出端口2、6与输出端口4、8分别具有相同的输出,也就是说本发明中提出的这种新型四通道型行波管可以实现对多频率输入信号的同时放大。

[0050]

尽管上面对本发明说明性的具体实施方式进行了描述,以便于本技术领域的技术人员理解本发明,但应该清楚,本发明不限于具体实施方式的范围,对本技术领域的普通技术人员来讲,只要各种变化在所附的权利要求限定和确定的本发明的精神和范围内,这些变化是显而易见的,一切利用本发明构思的发明创造均在保护之列。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。