1.本发明涉及装饰型材及吊顶相关技术领域,特别涉及一种型材以及应用该型材的吊顶系统。

背景技术:

2.蜂窝板由于其自身双层结构的原因不但结构强度好而且制作成本低,现代吊顶装饰也越来越多使用蜂窝板材,但由于蜂窝板在切割成型后无需折弯加强工序,故此蜂窝板不适用于传统的龙骨扣接式安装结构。另一方面,由于蜂窝板的内层是折叠结构的,故此蜂窝板的断口是不平整的,如果让蜂窝板的边缘外露却十分不美观;为此如何实现既稳固又美观地安装蜂窝板成了吊顶系统安装中亟待解决难题。而常见的安装结构一般有螺丝固定与插槽连接两种,如公开号为cn111075097a的中国发明专利就公开了一种铝蜂窝板复合板材吊顶系统,主要包括丝杆、连接件、龙骨型装饰条、蜂窝板材和收边线底座,天花板上固定有若干根丝杆,每根丝杆上均通过螺母固定有连接件,若干个龙骨型装饰条与连接件配合固定,蜂窝板材安装在相邻的两龙骨型装饰条的安装槽内,固定在墙体上的收边线底座通过螺丝分别与最外侧的蜂窝板材固定连接。

技术实现要素:

3.现有技术中通过插槽虽然能够实现蜂窝板的安装,但在实际安装时却具有安装顺序,例如在安装位于中部悬空的蜂窝板时,为了让蜂窝板能够稳定地插接到装饰条的安装槽中,蜂窝板需要在安装装饰条时一起进行安装,而在后期对蜂窝板进行拆装更换时,则需要先拆开装饰条才能拆下蜂窝板,十分不便;而通过螺丝连接虽然十分稳固,但这种安装方式一般只适用于收边线位置,因为螺丝头外露极不美观。针对上述技术问题,本发明提出一种型材,包括框状主体,从所述框状主体向上延伸出第一上立臂,在所述第一上立臂的上端部还设置有开口朝向左侧的第一连接槽;其特征在于,所述第一连接槽包括位于上方的第一横臂、位于下方的第二横臂以及连接在所述第一横臂与第二横臂右端的槽立臂,所述第一横臂左端设置有l形上槽口边,所述第二横臂上设置有倒l形下槽口边,所述上槽口边与下槽口边上下对齐,所述第二横臂向左延伸出所述下槽口边,从上往下看,所述第二横臂左端向左延伸的范围相对地大于所述第一横臂左端向左延伸的范围从而在竖立方向建立起回旋空间。

4.其中,所述框状主体,是沿轴向延伸的中空管状结构,是所述型材的主要构成部分,这种结构不但能减轻主体质量而且结构强度较好,在其中一种实施例中所述框状主体为截面呈四边形的方管,即所述框状主体包括左侧壁、右侧壁、上侧壁以及下侧壁;当然所述框状主体的具体形状也是多样的,例如还可以截面是多边形或者直边与弧边结合的管状。

5.其中,所述第一连接槽是设置在所述框状主体上方的连接结构,所述第一连接槽通过所述第一上立臂连接于所述框状主体上,通过所述第一连接槽能够连接角码或者下面

提及的吊码、固定夹;所述第一连接槽的槽口朝向左侧,不但增大了所述型材的外观表面(即所述槽立臂可作为外观表面),同时所述第一横臂设置于上方形成了顶部支撑面,通过这个顶部支撑面能够用于支撑板材(例如蜂窝板、木板或塑胶板)。

6.其中,所述上槽口边与下槽口边,是布置于所述第一连接槽的槽口处的限位结构,通过设置所述上槽口边与下槽口边让所述第一连接槽的槽口上下两侧均具有限位作用;进一步的,呈l形的上槽口边与呈倒l形的下槽口边还在所述第一连接槽内形成向内凸出的倒钩。从而增强所述第一连接槽的连接效果

7.其中,所述回旋空间,是指从上下方向看所述第一横臂左端与所述第二横臂左端所在的竖立面之间的空间,所述回旋空间的大小可以以所述第二横臂的左端向左延伸超出所述第一横臂左端的距离来衡量;以具体实施例来说,当所述第一连接槽的左侧贴紧到竖直的墙体上时,所述第二横臂的左端会首先触碰到基准面,而所述第一横臂的左端则与墙体形成一定的间隙空间,这个间隙空间就是所述回旋空间。一般来说,所述回旋空间的大小可以通过调整所述第一横臂与第二横臂的向左延伸长度差来进行调节,通过调节所述回旋空间的大小可以实现连接不同厚度的固定夹。

8.根据上述技术方案,与现有技术相比,本发明的有益技术效果在于:

9.一、通过设置所述第一连接槽一方面让所述第二横臂形成顶部支撑面,另一方面是为了让所述第一连接槽能够形成连接口用于连接吊码或固定板材的固定夹,从而形成改进的板材连接结构以实现既能固定板材又易于拆装的吊顶系统结构;

10.二、所述第二横臂左端向左延伸的范围相对地大于所述第一横臂左端向左延伸的范围,一方面是让所述第二横臂的左端形成连接支撑点,现配合所述型材的框状主体的侧壁形成两点连接结构,这很好地提高所述型材连接的稳定性;另一方面,在所述型材在贴紧基准面后,让所述第二横臂的左端与基准面之间形成所述回旋空间,这为后面安装固定夹提供了安装空间,为所述吊顶系统实现紧固板材提供条件。

11.三、在所述第一连接槽的槽口处设置倒钩状的上槽口边与下槽口边,这大大增强所述第一横臂与第二横臂的表面摩擦系数,让卡接在第一连接槽的构件不易脱出,这也为所述吊顶系统实现紧固所述板材提供条件,同时也让所述型材在通过吊码连接到屋顶时更为稳固。

12.进一步的技术方案还可以是,所述框状主体包括左侧壁与上侧壁,所述第一上立臂的下端部连接于所述上侧壁上,其中所述第二横臂的左端向左延伸到与所述框状主体的左侧壁相平齐。这样,当所述型材的左侧贴靠到左侧基准面时,所述型材通过所述左侧壁与所述第二横臂的左端作为两处支撑部,有利于让所述型材能够平整稳定地贴靠在基准面上。

13.进一步的技术方案还可以是,从所述框状主体的上侧壁上还设置有第二上立臂,所述第二上立臂间隔布置于所述第一上立臂的右侧,所述第二上立臂的高度小于所述第一上立臂,所述第一上立臂、第二上立臂与上侧壁界定了灯槽。在所述第一上立臂上设置有灯带定位线。这让安装于所述灯槽中的灯带定位方便且保证安装效果平直。

14.进一步的技术方案还可以是,所述框状主体还包括下侧壁,在所述下侧壁上设置有向下延伸的下立臂,所述下立臂底端连接有向左横向延伸的下横臂,所述下横臂、下立臂与所述下侧壁形成开口朝向左侧的第二连接槽。所述下横臂的左端与所述第二横臂的左端

相平齐。这样,当所述型材的左侧贴靠在左侧基准面时,所述第二横臂的左端也正好贴靠在基准面上,有利于减少所述型材的底部边缘与基准面之间的间隙,提高安装的整体美观性。

15.进一步的技术方案还可以是,在所述第一上立臂上还设置有螺钉定位槽。通过所述螺钉定位槽能够减少紧固螺钉时产生的上下滑动偏移。

16.由于所述型材具有以上优点,故此可以将所述型材应用于一种吊顶系统中,包括板材、吊顶螺杆以及连接于所述吊顶螺杆上的吊码,还包括所述型材,所述型材通过螺钉固定于墙体或通过所述第一连接槽连接于所述吊码上,所述板材搭接于所述型材的第一横臂的上表面,还包括固定夹,所述固定夹的下端部连接于所述型材的第一连接槽中,所述固定夹的上端部紧压在所述板材的上表面上,连接在所述固定夹的上端部与下端部之间的壁体穿过所述第一横臂左侧的回旋空间。

17.进一步的技术方案还可以是,所述固定夹包括上下连接的连接臂与夹紧臂,所述连接臂的下端部设置有卡接部,所述卡接部可拆卸地卡接在所述第一连接槽中,所述连接臂向上延伸通过所述第一横臂左侧的回旋空间并与所述夹紧臂连接在一起,所述夹紧臂横向延伸到所述板材的上表面上并通过弹性作用力把所述板材压紧在所述型材上。

18.这样设置所述吊顶系统的好处在于,一、在安装时可以先安装固定所述型材,例如固定到墙体上或通过吊码连接于吊顶螺杆上,在所述型材组装成要求的框架体后,再把所述板材安装到所述型材上,并通过所述固定夹把所述板材稳固地夹紧在所述型材上,这很好地解决了现有技术中的型材与板材必须同步安装的问题;二、所述固定夹是弹性夹体,除了能够通过自身弹性作用力压紧所述板材,还在安装所述板材时利用了所述固定夹弹性变形的能力,简化所述板材的安装,提高安装效率;三、本技术方案中无需使用螺丝固定板材,自然不会出现螺丝外露的问题;四,通过所述固定夹隐藏式夹紧所述板材,大大提高所述吊顶系统的整体美观性。

19.由于本发明具有上述特点和优点,为此可以应用到型材以及应用所述型材的吊顶系统中。

附图说明

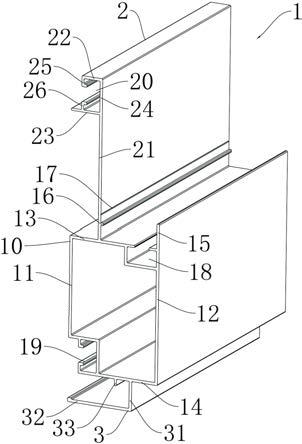

20.图1是所述型材1的轴侧方向结构示意图;

21.图2是所述型材1的剖面结构示意图;

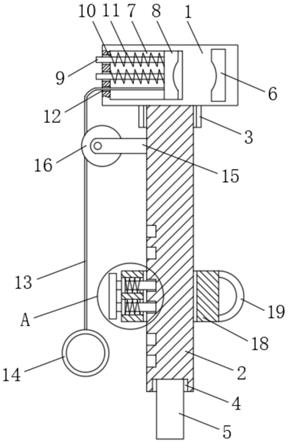

22.图3是所述吊顶系统的结构示意图;

23.图4是所述固定夹的结构示意图。

具体实施方式

24.下面结合附图对应用本发明技术方案的型材1以及应用所述型材1的吊顶系统具体结构作进一步的说明。除了明确说明属于等同或可选择的实施方案外,下面披露的各种实施细节方案即使在功能方面没有直接关联或协同关系的情况下,既可以选择性应用,也可以合并应用在一个实施例中。

25.如图1与图2所示,为一种型材1,包括沿轴向延伸的框状主体10,在本实施例中所述框状主体10包括左侧壁11、右侧壁12、上侧壁13以及下侧壁14,四个侧壁相连接形成方管,沿所述框状主体10的轴向方向看,所述框状主体10的截面呈中空方形,这种主体结构不

但结构强度良好而且整体质量较轻,非常适合用于吊顶系统。当然在等同的实施方式中,所述框状主体10还可以是通过不同截面形状的侧壁连接而成,在此不一一列举。进一步的,从所述框状主体10上还向上延伸出第一上立臂21,在所述第一上立臂21的上端部还设置有开口朝向左侧的第一连接槽2。所述第一连接槽2包括位于上方的第一横臂22、位于下方的第二横臂23以及连接在所述第一横臂22与第二横臂23右端的槽立臂24,其中,所述第一连接槽2呈平躺放置,所述第一横臂22、第二横臂23以及槽立臂24界定了第一连接槽腔20,所述第一横臂22与第二横臂23的左端形成所述第一连接槽2的开口。如图2所示,所述第一上立臂21的下端连接在所述上侧壁13上,上端连接在所述第二横臂23与槽立臂24的相交接处,可以说所述槽立臂24是所述第一上立臂21的向上延伸段。

26.为了增强所述第一连接槽2的连接效果,在所述第一横臂22左端设置有l形上槽口边25,所述第二横臂23上设置有倒l形下槽口边26,所述上槽口边25与下槽口边26上下对齐。如图2所示,通过设置所述上槽口边25与下槽口边26让所述第一连接槽2的开口缩小,另外所述上槽口边25与下槽口边26的折弯边均朝所述第一连接槽腔20内延伸,这使得在所述第一连接槽2的开口处形成内倒钩的结构,当有其它连接件(例如下面将要提及的吊码5或固定夹6)插入或卡接入所述第一连接槽2中时将形成稳固连接,这大大提高了所述第一连接槽2的连接效果。

27.进一步的,所述第二横臂23向左延伸出所述下槽口边26,从上往下看,所述第二横臂23左端向左延伸的范围相对地大于所述第一横臂22左端向左延伸的范围从而在竖立方向建立起回旋空间。首先,所述第一横臂22是呈向左延伸的姿势的,所述第一横臂22的上表面形成了一个支撑平面,可以用于支撑板材。另外,这也意味着所述第二横臂23左端向左延伸超出所述第一横臂22的左端,如果让所述第一连接槽2左侧靠贴到竖直的墙面,所述第二横臂23的左端会先于所述第一横臂22的左端碰触到所述墙面,而所述第一横臂22的左端与墙面之间形成所述回旋空间d;当然,进一步的可以通过调节所述第二横臂23与第一横臂22左端向左延伸的距离差来控制所述回旋空间d的大小以适应不同厚度的连接构件,这也为后面安装固定夹6提供了安装空间,为所述吊顶系统实现紧固所述板材提供了条件。进一步的,如图2所示,所述第二横臂23的左端向左延伸到与所述框状主体10的左侧壁11相平齐。这样,当所述型材1的左侧贴靠在左侧墙面时,通过所述左侧壁11与所述第二横臂23的左端作为所述型材1的两处支撑部,这让所述型材1能够平稳地贴靠在墙面上。这样,所述固定夹6的下端连接到所述第一横臂腔20后,从所述固定夹6的下端向上延伸的壁体就可以在不影响所述型材1与墙面连接的基础上通过所述回旋空间d向上延展到所述第一横臂22的上方空间。

28.进一步的,从所述框状主体10的上侧壁13上还设置有第二上立臂15,所述第二上立臂15间隔布置于所述第一上立臂21的右侧,所述第二上立臂15的高度小于所述第一上立臂21,如图2所示,所述第二上立臂15的上端部位于所述第二横臂23与上侧壁13之间,所述第一上立臂21、第二上立臂15与上侧壁13界定了灯槽。在所述第一上立臂21上设置有灯带7定位线16,这样便于灯带7能够沿着所述灯带7定位线16布置,有利于保证灯光照射的角度基本一致。

29.进一步的,在所述第一上立臂21上还设置有螺钉定位槽17。通过所述螺钉定位槽17能够减少紧固螺钉时产生的上下滑动偏移。另一方面,在通过螺钉紧固在所述第一上立

臂21上也能够通过所述第二上立臂15进行遮挡。当然,所述型材1还能通过胶粘固定到墙体上或者通过吊码5吊装到天花板上。

30.为了进一步增加所述型材1的连接性,如图2与图3所示,在所述下侧壁14上设置有向下延伸的下立臂31,所述下立臂31底端连接有向左横向延伸的下横臂32,所述下横臂32、下立臂31与所述下侧壁14形成开口朝向左侧的第二连接槽3,所述第二连接槽3能够连接板材从而构建二级吊顶。进一步的所述下横臂32的左端与所述第二横臂23的左端相平齐。这样,当所述型材1的左侧贴靠在左侧墙面时,所述第二横臂23的左端也正好贴靠在墙面上,有利于减少所述型材1的底部边缘与墙面之间的间隙,提高安装的整体美观性。

31.为了让所述第二连接槽3能够连接不同厚度的板材,在所述第二连接槽内还设置有限高凸起33,如图2所示,所述限高凸起33为一竖向布置的筋,所述限高凸起33一端连接在所述下侧壁14的右段区域,另一端向下延伸到所述第二连接槽3的槽腔中并与所述下横臂32留有一定间距。这样布置所述限高凸起33使得所述第二连接槽3的槽腔形成两个高度不同的通道口,即所述下横臂32的左端部与所述下侧壁14之间形成高度较大的第一通道口,而所述限高凸起33的下端部与所述下横臂32所形成的高度较小的第二通道口;通过两个不同高度的通道口就能很好地适配不同厚度的板材。

32.如图3所示,一种吊顶系统包括连接于天花板上的吊顶螺杆4以及连接于所述吊顶螺杆4上的吊码5,还包括由所述型材1所组成的框架以及安装在所述型材1上的板材。其中,所述型材1为了构成框架,所述型材1可以水平旋转90度或180度放置,从图3上可以看到左右布置所述型材1只是摆放角度不同。左侧的所述型材1通过螺钉固定于左侧的墙体上,而右侧的所述型材1则通过所述第一连接槽2连接于所述吊码5上,所述吊码5通过螺母固定连接在所述吊顶螺杆4上,而所述板材搭接于所述型材1的第一横臂22的上表面。为了固定所述板材,还包括固定夹6,所述固定夹6由具有弹性的金属或塑胶制作,所述固定夹6包括上下连接的连接臂61与夹紧臂62,所述连接臂61的下端部设置有卡接部63,所述卡接部63可拆卸地卡接在所述第一连接槽2中,所述连接臂61向上延伸通过所述第一横臂22左侧的回旋空间d以及所述板材的侧边空间从而到达所述板材的上方并与所述夹紧臂23连接在一起,所述夹紧臂23横向延伸到所述板材的上表面并通过所述固定夹6自身的弹性作用力下把所述板材压紧在所述型材1上。其中,所述卡接部63卡接在所述第一连接槽2的具体实施方式至少包括以下两种:第一种,所述卡接部63为t形结构,从所述型材1的一端滑入所述第一连接槽2中,在所述上槽口边25与下槽口边26限定作用下让所述卡接部63不易从所述第一连接槽2脱出。第二种,如图3与图4所示,所述卡接部63为具有弹性的卡脚,通过所述卡脚的弹性变形能力卡入到所述第一连接槽2中;需要进一步说明的是,当所述回旋空间d足够大,所述固定夹6的卡接部63能够在所述型材1安装好后再穿过所述回旋空间d并卡接到所述第一连接槽2中。

33.由于所述固定夹6具有弹性的特点,在安装所述板材时,可以先把所述板材左端插入到左侧的所述固定夹6中并撑开所述固定夹6的夹紧臂62,再把所述板材的另一端推入右侧的所述固定夹6中;拆卸同理。如图3所示,位于右侧的所述型材1还可以通过所述第二连接槽3连接位于下层的板材,这样形成层级更为丰富的二级吊顶系统。还包括灯带7,所述灯带7设置于所述灯槽中并粘合在第一上立臂21上。

34.为了便于让所述型材1能够组成框架,如图2所示,在所述型材1的框状主体10上还

设置有第一角槽18与第二角槽19,所述吊顶系统还包括角码(图中未示出),所述角码能够插接到所述第一角槽18与第二角槽19中,这样,通过所述角码就能够让多根所述型材1组成结构强度良好的框架体。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。