1.本发明涉及太赫兹波产生技术领域,尤其涉及一种基于里德堡原子多波混频效应的太赫兹波产生系统及方法。

背景技术:

2.太赫兹波是指频率在0.1thz—10thz波段内的电磁波,其位于红外和微波之间,具有穿透性、分子指纹特征及高带宽等性质,在通信、成像、雷达及安全检测领域有重要的应用。然而由于在太赫兹波这一波段缺乏高效的太赫兹波源、探测器及相关调节元器件,限制了太赫兹波的进一步应用,其丰富的频谱资源未被充分的开发。高效的太赫兹波源技术与太赫兹探测技术是推动太赫兹波应用的关键。

3.太赫兹波源研究占据太赫兹技术研究的重要位置,一直是该领域的研究热点,产生太赫兹波的途径主要基于光子学技术的太赫兹辐射源。基于光子学技术的太赫兹辐射源主要包括量子级联激光器、自由电子激光器和气体激光器,这类波源通常需要在低温下工作,成本高,且输出功率也不高。

4.基于此,探索在室温下工作、高输出功率的太赫兹波产生技术是太赫兹技术的重要发展目标。

技术实现要素:

5.本发明的目的在于提供一种基太赫兹波产生系统及方法,能够在室温下工作且产生的太赫兹波具备高输出功率,大大促进太赫兹技术的发展与应用。

6.为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

7.一种太赫兹波产生系统,所述产生系统包括:

8.第一激光发射单元,与原子气室光路连接,用于产生第一激光束,并将所述第一激光束传输至所述原子气室;所述第一激光束用于完成基态和激发态之间的跃迁;

9.第二激光发射单元,与所述原子气室光路连接,用于产生第二激光束,并将所述第二激光束传输至所述原子气室;所述第二激光束用于完成激发态和原子里德堡能级之间的跃迁;

10.微波源,与所述原子气室相连接,用于产生微波,并将所述微波传输至所述原子气室;所述微波用于完成从第一原子里德堡能级到第二原子里德堡能级的跃迁;所述第一激光束、所述第二激光束和所述微波在所述原子气室内部分重合;

11.所述原子气室用于提供进行多波混频的介质,所述第一激光束、所述第二激光束和所述微波均与所述介质相作用,产生完成从所述第二原子里德堡能级到第三原子里德堡能级的跃迁的太赫兹波;所述第二原子里德堡能级和所述第三原子里德堡能级之间的跃迁频率覆盖太赫兹波段。

12.与现有技术相比,本发明提供的一种太赫兹波产生系统,通过设置第一激光发射单元,第二激光发射单元、微波源和原子气室,能够向原子气室提供完成基态和激发态之间

跃迁的第一激光束、完成激发态和原子里德堡能级之间跃迁的第二激光束、完成从第一原子里德堡能级到第二原子里德堡能级的跃迁的微波,在原子气室中产生多波混频效应,第二原子里德堡能级和第三原子里德堡能级之间的跃迁频率覆盖太赫兹波段,进而产生能够完成从第二原子里德堡能级到第三原子里德堡能级的跃迁的太赫兹波,该产生系统能够在常温下工作,且能够产生具备高输出功率的太赫兹波。

13.本发明还用于提供一种太赫兹波产生方法,所述产生方法包括:

14.利用第一激光发射单元产生第一激光束,并将所述第一激光束传输至原子气室;所述第一激光束用于完成基态和激发态之间的跃迁;

15.利用第二激光发射单元产生第二激光束,并将所述第二激光束传输至所述原子气室;所述第二激光束用于完成激发态和原子里德堡能级之间的跃迁;

16.利用微波源产生微波,并将所述微波传输至所述原子气室;所述微波用于完成从第一原子里德堡能级到第二原子里德堡能级的跃迁;所述第一激光束、所述第二激光束和所述微波在所述原子气室内部分重合;

17.利用所述原子气室提供进行多波混频的介质,所述第一激光束、所述第二激光束和所述微波均与所述介质相作用,产生完成从所述第二原子里德堡能级到第三原子里德堡能级的跃迁的太赫兹波;所述第二原子里德堡能级和所述第三原子里德堡能级之间的跃迁频率覆盖太赫兹波段。

18.与现有技术相比,本发明提供的产生方法的有益效果与上述技术方案所述产生系统的有益效果相同,此处不做赘述。

附图说明

19.此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本发明的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:

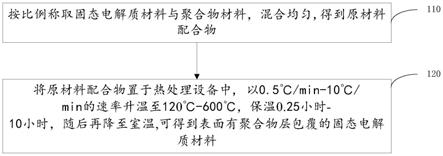

20.图1为本发明实施例1所提供的产生系统的一种实施方式的结构示意图;

21.图2为本发明实施例1所提供的原子能级与激光、微波和太赫兹波的耦合关系示意图;

22.图3为本发明实施例1所提供的产生系统的另一种实施方式的结构示意图;

23.图4为本发明实施例1所提供的产生系统的一种实施方式下的相位匹配关系示意图;

24.图5为本发明实施例1所提供的产生系统的另一种实施方式下的相位匹配关系示意图;

25.图6为本发明实施例2所提供的产生方法的方法流程示意图。

26.符号说明:

27.1-第一激光器;2-第二激光器;3-第一合束器;4-第三激光器;5-第四激光器;6-第二合束器;7-微波源;8-原子气室;9-第一二相色合束器;10-第二二相色合束器;11-第三二相色合束器;12-第四二相色合束器。

具体实施方式

28.为了便于清楚描述本发明实施例的技术方案,在本发明的实施例中,采用了“第

一”、“第二”等字样对功能和作用基本相同的相同项或相似项进行区分。例如,第一阈值和第二阈值仅仅是为了区分不同的阈值,并不对其先后顺序进行限定。本领域技术人员可以理解“第一”、“第二”等字样并不对数量和执行次序进行限定,并且“第一”、“第二”等字样也并不限定一定不同。

29.需要说明的是,本发明中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本发明中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其他实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。

30.实施例1:

31.产生太赫兹波的途径主要有基于电子学技术的太赫兹辐射源、基于光子学技术的太赫兹辐射源和基于超快激光技术的太赫兹辐射源3种。基于电子学技术的太赫兹辐射源主要包括返波管、耿氏振荡器以及固态倍频等,这类太赫兹波源产生的太赫兹频率一般在1thz以下,输出功率通常在数十微瓦到毫瓦量级;基于光子学技术的太赫兹辐射源主要包括量子级联激光器、自由电子激光器和气体激光器,这类太赫兹波源通常需要在低温下工作,成本高,且输出功率也不高;基于超快激光技术的太赫兹辐射源的太赫兹产生过程一般分为线性过程和非线性过程,这类太赫兹波源具有脉宽窄、峰值功率高等优点,但是存在能量转换效率低、平均输出功率低、成本高等问题。

32.因此,探索在室温下工作、高输出功率及小型化的太赫兹产生技术,将大大促进太赫兹技术的发展与应用,也是太赫兹技术的重要发展目标。

33.多波混频是一种高价光学非线性效应,在多束电磁波与介质相互作用的系统中,当介质相应阶数的非线性系数不为零时,这个作用系统会相干的产生另外一束电磁波,所有电磁波频率满足能量守恒关系,波长满足动量守恒条件。相对四波混频过程,多波混频过程也是一种参量过程,混频前后介质的状态不会变化,它使得能量在电磁波之间进行转移,实现不同频率电磁波的相干输出。

34.本实施例用于提供一种基于里德堡原子多波混频效应的太赫兹波产生系统,如图1和图2所示,本实施例中原子气室8中的原子具有6个原子能级,先对图2中的各个原子能级进行介绍,|1》为基态,|2》为第一激发态,|3》为第一原子里德堡能级,|4》为第二原子里德堡能级,|5》为第三原子里德堡能级,|6》为第二激发态。所述产生系统包括:

35.第一激光发射单元,与原子气室8光路连接,用于产生第一激光束,并将第一激光束传输至原子气室8。第一激光束用于完成基态和激发态之间的跃迁。

36.具体的,第一激光发射单元包括第一激光器1(图1中的激光器p)、第二激光器2(图1中的激光器l)和第一合束器3,第一合束器3分别与第一激光器1和第二激光器2光路连接。第一激光器1用于产生第一激光p,第二激光器2用于产生第二激光l。第一合束器3用于对第一激光p和第二激光l进行合束,得到第一激光束。第一激光p和第二激光l的频率不同,第一激光p用于完成从基态到第一激发态的跃迁,第二激光l用于完成从第二激发态到基态的跃迁,进而通过采用两个发出不同频率激光的激光器和一个合束器完成从基态到激发态之间的跃迁过程,为后续太赫兹波的生成奠定基础。

37.第二激光发射单元,与原子气室8光路连接,用于产生第二激光束,并将第二激光束传输至原子气室8。第二激光束用于完成激发态和原子里德堡能级之间的跃迁。

38.具体的,第二激光发射单元包括第三激光器4(图1中的激光器c)、第四激光器5(图1中的激光器r)和第二合束器6,第二合束器6分别与第三激光器4和第四激光器5光路连接。第三激光器4用于产生第三激光c,第四激光器5用于产生第四激光r。第二合束器6用于对第三激光c和第四激光r进行合束,得到第二激光束。第三激光c和第四激光r的频率不同,第三激光c用于完成从第一激发态到第一原子里德堡能级的跃迁,第四激光r用于完成从第三原子里德堡能级到第二激发态的跃迁,进而通过采用两个发出不同频率激光的激光器和一个合束器完成从激发态到原子里德堡能级之间的跃迁过程,为后续太赫兹波的生成奠定基础。

39.微波源7,与原子气室8相连接,用于产生微波m,并将微波m传输至原子气室8,微波m用于完成从第一原子里德堡能级到第二原子里德堡能级的跃迁。第一激光束、第二激光束和微波在原子气室8内部分重合。

40.原子气室8用于提供进行多波混频的介质,第一激光束、第二激光束和微波均与介质相作用,产生完成从第二原子里德堡能级到第三原子里德堡能级的跃迁的太赫兹波,第二原子里德堡能级和第三原子里德堡能级之间的跃迁频率覆盖太赫兹波段。

41.第一激光器1、第二激光器2、第三激光器4和第四激光器5用于产生多波混频过程所需不同频率的激光,激光器包括激光频率稳定及光斑调节等模块与系统。微波源7用于产生与对应里德堡能级耦合的微波,微波源7包括微波开关及微波天线等装置,微波的频率、功率和开关状态均可进行调节。通过调节激光频率,使其与原子的相应能级共振,完成基态和激发态之间、激发态和原子里德堡能级之间的跃迁,通过调节微波频率,使其与原子的相应能级共振,完成第一原子里德堡能级到第二原子里德堡能级的跃迁。合束器用于对两束频率相近的激光进行合束,合束器是由一些光学元器件如分束器、波片及偏振分束器等组成。原子气室8用于提供多波混频所需的介质,原子气室8内一般充填碱金属或碱土金属原子。

42.本实施例通过设置第一激光发射单元,第二激光发射单元、微波源7和原子气室8,能够向原子气室8提供完成基态和激发态之间跃迁的第一激光束、完成激发态和原子里德堡能级之间跃迁的第二激光束、完成从第一原子里德堡能级到第二原子里德堡能级的跃迁的微波,在原子气室8中产生多波混频效应,第二原子里德堡能级和第三原子里德堡能级之间的跃迁频率覆盖太赫兹波段,进而产生能够完成从第二原子里德堡能级到第三原子里德堡能级的跃迁的太赫兹波,该产生系统能够在常温下工作,且能够产生具备高输出功率的太赫兹波,成本低,且小型化,以解决现有太赫兹产生系统中成本高、体积庞大、必须处于低温工作环境等问题。

43.作为一种可选的实施方式,第一激光发射单元和第二激光发射单元位于原子气室8的相对两侧,此时激光p、l与激光c、r在原子气室8中的传播方向相反,如图1所示。或者,第一激光发射单元和第二激光发射单元位于原子气室8的同一侧,此时激光p、l与激光c、r之间同向传播,通过合束器及二相色合束器的作用使四束激光在原子气室8中同向传输且光斑保持几乎重合,此时也可实现太赫兹波的输出,如图3所示。进而无论第一激光发射单元和第二激光发射单元位于原子气室8的相对两侧,还是位于原子气室8的同一侧,均可以实现太赫兹波的输出。二相色合束器用于完成对几束不同波长激光的合束与分束。

44.当第一激光发射单元和第二激光发射单元位于原子气室8的相对两侧时,第一激

光发射单元和原子气室8之间设置有第一二相色合束器9,第二激光发射单元和原子气室8之间设置有第二二相色合束器10。第一二相色合束器9用于对第一激光束进行合束,对透出原子气室8的第二激光束进行分束。第一二相色合束器9将第二激光束分束到与第一激光束不同的方向,避免对第一激光束造成影响。第二二相色合束器10用于对第二激光束进行合束,对透出原子气室8的第一激光束进行分束。第二二相色合束器10将第一激光束分束到与第二激光束不同的方向,避免对第二激光束造成影响,进而通过设置二相色合束器对激光束进行合束和分束,使两束激光束在原子气室8内相重合,与微波相互作用产生太赫兹波,且避免两束激光束在原子气室8外相互影响。

45.具体的,如图1所示,第一激光器1产生的第一激光p与第二激光器2产生的第二激光l通过第一合束器3进行合束,合束后两束激光传播方向的夹角非常小(《《1

°

),再经过第一二相色合束器9反射进入原子气室8,原子气室8中第一激光和第二激光几乎完全重合,并沿原子气室8中心的一条无遮挡光线传播,第一激光束出原子气室8后被第二二相色合束器10反射,分束为第一激光和第二激光。第三激光器4和第四激光器5各自发射的第三激光c和第四激光r分别作为控制光c和辅助光r,两束激光经第二合束器6合束后通过第二二相色合束器10透射进入原子气室8,调节其传播方向,使第二激光束在原子气室8内的光斑覆盖第一激光束的光斑,第二激光束射出原子气室8后通过第一二相色合束器9透射。微波源7产生的微波m从与激光传播方向垂直的方向辐射进入原子气室8,在原子气室8中,第一激光束、第二激光束和微波m共同作用于原子气室8中的原子,进行多波混频效应,在原子气室8的远离微波源7的另一侧,探测产生的太赫兹波t。

46.当第一激光发射单元和第二激光发射单元位于原子气室8的同一侧时,第一激光发射单元与原子气室8之间设置有第三二相色合束器11,且第三二相色合束器11位于第二激光发射单元与原子气室8之间。第三二相色合束器11用于对第一激光束进行合束,对第二激光束进行合束。另外,原子气室8的远离第三二相色合束器11的一侧还设置有第四二相色合束器12。第四二相色合束器12用于对透出原子气室8的第一激光束进行分束,对透出原子气室8的第二激光束进行分束,进而通过设置二相色合束器对激光束进行合束和分束,使两束激光束在原子气室8内相重合,与微波相互作用产生太赫兹波,且避免两束激光束在原子气室8外相互影响。

47.具体的,如图3所示,第一激光器1产生的第一激光p与第二激光器2产生的第二激光l通过第一合束器3进行合束,合束后两束激光传播方向的夹角非常小(《《1

°

),再经过第三二相色合束器11反射进入原子气室8,原子气室8中第一激光和第二激光几乎完全重合,并沿原子气室8中心的一条无遮挡光线传播,第一激光束出原子气室8后被第四二相色合束器12反射,分束为第一激光和第二激光。第三激光器4和第四激光器5各自发射的第三激光c和第四激光r分别作为控制光c和辅助光r,两束激光经第二合束器6合束后通过第三二相色合束器11透射进入原子气室8,调节其传播方向,使第二激光束在原子气室8内的光斑覆盖第一激光束的光斑,第二激光束射出原子气室8后通过第四二相色合束器12透射。微波源7产生的微波m从与激光传播方向垂直的方向辐射进入原子气室8,在原子气室8中,第一激光束、第二激光束和微波m与原子气室8中的介质相互作用,进行多波混频效应,在原子气室8的远离微波源7的另一侧,探测产生的太赫兹波t。

48.原子气室8中原子能级结构及与对应激光、太赫兹波、微波耦合的关系如图2所示,

选择合适的原子能级以及激光、微波波长,使得第一激光p耦合能级跃迁|1》—|2》,第三激光c耦合能级跃迁|2》—|3》,微波m耦合能级跃迁|3》—|4》,第四激光r耦合能级跃迁|5》—|6》,第二激光l耦合能级跃迁|6》—|1》,并且使能级|4》—|5》之间的跃迁频率处于太赫兹频段,进而能够通过激光与微波之间的多波混频效应产生太赫兹波。具体的,原子气室8中的原子可选择rb、cs、ga等,以rb

87

原子为例,能级|1》选为|5s

1/2

,f=2,mf=2》,|2》=|5p

3/2

,f=3,mf=1》,|3》=|56d

5/2

,mj=1/2》,|4》=|57p

3/2

,mj=1/2》,|5》=|50d

5/2

,mj=1/2》,|6》=|5p

3/2

,f=2,mf=1》,相应的激光、微波、太赫兹的波长或频率为p:780nm,c:479.9nm,m:12ghz,t:288ghz,r:480.12nm,l:780nm,l与p频率相差约260mhz。

49.上述能级耦合满足多波混频过程中的能量守恒条件,能够产生太赫兹波。进一步的,各激光、微波、太赫兹波在原子气室8中会满足相位匹配条件,即参与混频的电磁波矢量满足动量守恒,其中各激光的波矢量方向可通过光学元器件调节。

50.当第一激光发射单元和第二激光发射单元位于原子气室8的相对两侧时,通过调节使各个波矢量满足如图4(a)和(b)所示的两种相位匹配关系。当第一激光发射单元和第二激光发射单元位于原子气室8的同一侧时,通过调节使各个波矢量满足如图5所示的相位匹配关系,产生的太赫兹方向也可通过该相位匹配关系获得。图4和图5中,k为波矢量,km表示微波矢量,其它字母含义类似。第一激光、第二激光、第三激光、第四激光、微波和太赫兹波满足多波混频相位匹配关系,太赫兹波的出射方向通过调节第一激光、第二激光、第三激光或第四激光的传播方向进行调节,且太赫兹波的频率通过调节第一激光、第二激光、第三激光或第四激光的频率进行调节。进而本实施例的产生系统所产生的太赫兹波出射方向可调节、频率可调谐。

51.本实施例通过精确调节激光器频率、功率、光束质量,通过合束器、二项色合束器等作用,使各激光按一定的耦合条件重合于原子气室8中,各激光、通过微波源7发射的微波均与原子进行相互作用,产生多波混频效应,实现窄线宽、小型化、实用化、常温工作下的太赫兹波输出。

52.实施例2:

53.本实施例用于提供一种太赫兹波产生方法,如图6所示,所述产生方法包括:

54.s1:利用第一激光发射单元产生第一激光束,并将所述第一激光束传输至原子气室;所述第一激光束用于完成基态和激发态之间的跃迁;

55.s2:利用第二激光发射单元产生第二激光束,并将所述第二激光束传输至所述原子气室;所述第二激光束用于完成激发态和原子里德堡能级之间的跃迁;

56.s3:利用微波源产生微波,并将所述微波传输至所述原子气室;所述微波用于完成从第一原子里德堡能级到第二原子里德堡能级的跃迁;所述第一激光束、所述第二激光束和所述微波在所述原子气室内部分重合;

57.s4:利用所述原子气室提供进行多波混频的介质,所述第一激光束、所述第二激光束和所述微波均与所述介质相作用,产生完成从所述第二原子里德堡能级到第三原子里德堡能级的跃迁的太赫兹波;所述第二原子里德堡能级和所述第三原子里德堡能级之间的跃迁频率覆盖太赫兹波段。

58.尽管在此结合各实施例对本发明进行了描述,然而,在实施所要求保护的本发明过程中,本领域技术人员通过查看附图、公开内容、以及所附权利要求书,可理解并实现公

开实施例的其他变化。在权利要求中,“包括”(comprising)一词不排除其他组成部分或步骤,“一”或“一个”不排除多个的情况。单个处理器或其他单元可以实现权利要求中列举的若干项功能。相互不同的从属权利要求中记载了某些措施,但这并不表示这些措施不能组合起来产生良好的效果。

59.尽管结合具体特征及其实施例对本发明进行了描述,显而易见的,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,可对其进行各种修改和组合。相应地,本说明书和附图仅仅是所附权利要求所界定的本发明的示例性说明,且视为已覆盖本发明范围内的任意和所有修改、变化、组合或等同物。显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包括这些改动和变型在内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。