1.本发明涉及精密角位移传感器,具体涉及一种基于级联结构的绝对式时栅角位移传感器。

背景技术:

2.角位移传感器按刻度方法和信号输出形式可分为增量式、绝对式两种。绝对式角位移传感器在切除电源后位置信息不会丢失,可直接获得角度坐标的绝对位移信息且不存在累计误差。因其较高的工作效率和可靠性,逐步成为角位移测量领域的主流研究方向。目前广泛应用的绝对式光电编码器采用多码道分别指示每个增量位置来实现绝对式角位移测量,且因为多码道的应用使其存在编码解码过程复杂的特点。另外,绝对式光电编码器利用精密刻线作为空间基准来实现位移测量,其测量精度受限于精密刻线的加工水平。近年来国内研制了绝对式时栅角位移传感器,比如cn113008129a公开的一种多圈绝对式时栅角位移传感器,其采用时间作为基准测量空间的形式,无需进行精密刻线,便可实现绝对式精密位置测量。但是其仍然存在如下问题:(1)激励电极ⅰ、ⅱ与接收电极ⅰ、ⅱ布置在定子基体的同一传感面上,感应电极ⅰ、ⅱ与反射电极ⅰ、ⅱ布置在转子基体的同一传感面上,降低了传感面的利用率,从而限制了测量精度的提升;(2)同一传感面上激励电极ⅰ、ⅱ会对接收电极ⅰ、ⅱ产生干扰,降低了传感器的信噪比,从而导致测量精度的降低。

技术实现要素:

3.本发明的目的是提供一种基于级联结构的绝对式时栅角位移传感器,以提高传感器的测量精度和可靠性。

4.本发明所述的一种基于级联结构的绝对式时栅角位移传感器,包括定子ⅰ和与定子ⅰ同轴安装并留有间隙的转子,定子ⅰ位于转子上方,定子ⅰ的基体下表面间隔设有激励电极ⅰ、激励电极ⅱ,转子的基体上表面间隔设有感应电极ⅰ、感应电极ⅱ,感应电极ⅰ与激励电极ⅰ正对,感应电极ⅱ与激励电极ⅱ正对;该传感器还包括位于转子下方的定子ⅱ,定子ⅱ与转子同轴安装并留有间隙,定子ⅱ的基体上表面间隔设有接收电极ⅰ、接收电极ⅱ,转子的基体下表面间隔设有反射电极ⅰ、反射电极ⅱ,反射电极ⅰ与接收电极ⅰ正对,且与感应电极ⅰ相连,反射电极ⅱ与接收电极ⅱ正对,且与感应电极ⅱ相连。

5.优选的,激励电极ⅰ由径向高度相同、圆心角相等的4m1个扇环形极片ⅰ沿周向等间隔排成一圈组成,第4n1 1号扇环形极片ⅰ连成一组,组成a1激励电极组,第4n1 2号扇环形极片ⅰ连成一组,组成b1激励电极组,第4n1 3号扇环形极片ⅰ连成一组,组成c1激励电极组,第4n1 4号扇环形极片ⅰ连成一组,组成d1激励电极组,n1依次取0至m

1-1的所有整数,m1表示激励电极ⅰ的对极数。激励电极ⅱ由径向高度相同、圆心角相等的4m2个扇环形极片ⅱ沿周向等间隔排成一圈组成,第4n2 1号扇环形极片ⅱ连成一组,组成a2激励电极组,第4n2 2号扇环形极片ⅱ连成一组,组成b2激励电极组,第4n2 3号扇环形极片ⅱ连成一组,组成c2激励电极组,第4n2 4号扇环形极片ⅱ连成一组,组成d2激励电极组,n2依次取0至m

2-1的所有整数,

m2表示激励电极ⅱ的对极数,m2与m1互为质数;所述感应电极ⅰ、感应电极ⅱ都具有m个测头,感应电极ⅰ由m*m1个相同的感应极片ⅰ沿周向等间隔排成一圈组成,相邻的m个感应极片ⅰ形成一个对极,感应电极ⅰ具有m1个对极。感应电极ⅱ由m*m2个相同的感应极片ⅱ沿周向等间隔排一圈组成,相邻的m个感应极片ⅱ形成一个对极,感应电极ⅱ具有m2个对极;其中,m=1或2或3或4。

6.优选的,反射电极ⅰ具有m个圆环形反射极片ⅰ,m个圆环形反射极片ⅰ分别与感应电极ⅰ的m个测头对应相连,反射电极ⅱ具有m个圆环形反射极片ⅱ,m个圆环形反射极片ⅱ分别与感应电极ⅱ的m个测头对应相连。接收电极ⅰ具有m个圆环形接收极片ⅰ,m个圆环形接收极片ⅰ分别与m个圆环形反射极片ⅰ正对;接收电极ⅱ具有m个圆环形接收极片ⅱ,m个圆环形接收极片ⅱ分别与m个圆环形反射极片ⅱ正对。

7.在工作状态下,转子相对于定子ⅰ、定子ⅱ转动,a1、b1、c1、d1激励电极组与a2、b2、c2、d2激励电极组同时施加相位依次相差90

°

的四路同频等幅正弦激励信号,感应电极ⅰ、感应电极ⅱ耦合到的行波信号分别传递到反射电极ⅰ、反射电极ⅱ,然后经反射电极ⅰ与接收电极ⅰ之间的耦合电场以及反射电极ⅱ与接收电极ⅱ之间的耦合电场,在接收电极ⅰ和接收电极ⅱ上输出行波信号,输出的行波信号经处理后得到绝对角位移值。

8.本发明所述的另一种基于级联结构的绝对式时栅角位移传感器,包括定子ⅰ和与定子ⅰ同轴安装并留有间隙的转子,定子ⅰ位于转子上方,定子ⅰ的基体下表面间隔设有激励电极ⅰ、激励电极ⅱ,转子的基体上表面间隔设有感应电极ⅰ、感应电极ⅱ,感应电极ⅰ与激励电极ⅰ正对,感应电极ⅱ与激励电极ⅱ正对;该传感器还包括位于转子下方的定子ⅱ,定子ⅱ与转子同轴安装并留有间隙,定子ⅱ的基体上表面设有接收电极,转子的基体下表面设有反射电极,反射电极与接收电极正对,且与感应电极ⅰ、感应电极ⅱ相连。

9.优选的,激励电极ⅰ由径向高度相同、圆心角相等的4m1个扇环形极片ⅰ沿周向等间隔排成一圈组成,第4n1 1号扇环形极片ⅰ连成一组,组成a1激励电极组,第4n1 2号扇环形极片ⅰ连成一组,组成b1激励电极组,第4n1 3号扇环形极片ⅰ连成一组,组成c1激励电极组,第4n1 4号扇环形极片ⅰ连成一组,组成d1激励电极组,n1依次取0至m

1-1的所有整数,m1表示激励电极ⅰ的对极数。激励电极ⅱ由径向高度相同、圆心角相等的4m2个扇环形极片ⅱ沿周向等间隔排成一圈组成,第4n2 1号扇环形极片ⅱ连成一组,组成a2激励电极组,第4n2 2号扇环形极片ⅱ连成一组,组成b2激励电极组,第4n2 3号扇环形极片ⅱ连成一组,组成c2激励电极组,第4n2 4号扇环形极片ⅱ连成一组,组成d2激励电极组,n2依次取0至m

2-1的所有整数,m2表示激励电极ⅱ的对极数,m2与m1互为质数;所述感应电极ⅰ、感应电极ⅱ都具有m个测头,感应电极ⅰ由m*m1个相同的感应极片ⅰ沿周向等间隔排成一圈组成,相邻的m个感应极片ⅰ形成一个对极,感应电极ⅰ具有m1个对极。感应电极ⅱ由m*m2个相同的感应极片ⅱ沿周向等间隔排一圈组成,相邻的m个感应极片ⅱ形成一个对极,感应电极ⅱ具有m2个对极;其中,m=1或2或3或4。

10.优选的,反射电极具有m个圆环形反射极片,m个圆环形反射极片分别与感应电极ⅰ的m个测头对应相连,m个圆环形反射极片也分别与感应电极ⅱ的m个测头对应相连;接收电极具有m个圆环形接收极片,m个圆环形接收极片分别与m个圆环形反射极片正对。

11.在工作状态下,转子相对于定子ⅰ、定子ⅱ转动,先对a2、b2、c2、d2激励电极组施加相位依次相差90

°

的四路同频等幅正弦激励信号,此时激励电极ⅰ不工作,经电场耦合作用,

m个圆环形接收极片输出幅值相等、频率相同、相位依次相差的m路行波信号,该m路行波信号经处理后获得第一路位移信号u

o1

,并存储此测量结果;然后迅速将四路同频等幅正弦激励信号切换到a1、b1、c1、d1激励电极组上,此时激励电极ⅱ不工作,m个圆环形接收极片输出幅值相等、频率相同、相位依次相差的m路行波信号,该m路行波信号经处理后获得第二路位移信号u

o2

,对u

o2

进行处理得到精测角位移值;对u

o2

与u

o1

进行对极定位处理,得到粗测对极位置值,将精测角位移值与粗测对极位置值相结合得到绝对角位移值。

12.优选的,上述两种传感器中感应极片ⅰ、感应极片ⅱ的形状有三种结构形式:

13.第一种,感应极片ⅰ的形状为极坐标下的区间或者区间的两条相同的半周期余弦曲线段在起止点与同心的内外圆弧相交而围成的封闭图形ⅰ(即斜余弦形),该内圆弧所对的圆心角为感应极片ⅱ的形状为极坐标下的区间或者区间的两条相同的半周期余弦曲线段在起止点与同心的内外圆弧相交而围成的封闭图形ⅱ(即斜余弦形),该内圆弧所对的圆心角为

14.第二种,感应极片ⅰ的形状为沿圆周方向倾斜的两条斜线段在起止点与同心的内外圆弧相交而围成的封闭图形ⅰ(即斜梯形),该两条斜线段的起始点所夹的圆心角为每条斜线段的起止点所夹的圆心角为感应极片ⅱ的形状为沿圆周方向倾斜的两条斜线段在起止点与同心的内外圆弧相交而围成的封闭图形ⅱ(即斜梯形),该两条斜线段的起始点所夹的圆心角为每条斜线段的起止点所夹的圆心角为

15.第三种,感应极片ⅰ的形状为极坐标下的区间的两条幅值相等、相位相反的半周期正弦曲线段所围成的封闭图形ⅰ(即双正弦形),感应极片ⅰ所对的圆心角为感应极片ⅱ的形状为极坐标下的区间的两条幅值相等、相位相反的半周期正弦曲线段所围成的封闭图形ⅱ(即双正弦形),感应极片ⅱ所对的圆心角为

16.本发明具有如下效果:

17.(1)将激励电极ⅰ、ⅱ设在定子ⅰ的基体下表面,将接收电极ⅰ、ⅱ(或者接收电极)设在定子ⅱ的基体上表面,在工作状态下,减小了激励信号对输出位移信号的干扰,从而提高了输出位移信号的质量和可靠性。

18.(2)将激励电极ⅰ、ⅱ设在定子ⅰ的基体下表面,将接收电极ⅰ、ⅱ(或者接收电极)设在定子ⅱ的基体上表面,将感应电极ⅰ、ⅱ设在转子的基体上表面,将反射电极ⅰ、ⅱ(或者反射电极)设在转子的基体下表面,在基体尺寸不变的情况下,激励电极ⅰ、ⅱ,感应电极ⅰ、ⅱ,反射电极ⅰ、ⅱ(或者反射电极)和接收电极ⅰ、ⅱ(或者接收电极)的尺寸都可以制造的更大,提高了传感面的利用率,提高了信噪比,提升了传感器的测量精度。

附图说明

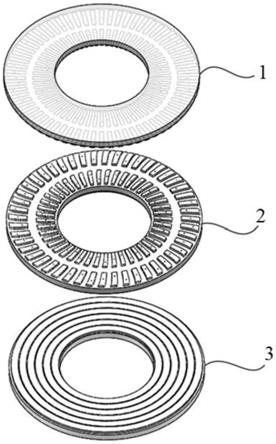

19.图1为实施例1中定子ⅰ、转子、定子ⅱ的对应关系示意图。

20.图2为实施例1中定子ⅰ的仰视图。

21.图3为实施例1中转子的俯视图。

22.图4为实施例1中转子的仰视图。

23.图5为实施例1中定子ⅱ的俯视图。

24.图6为实施例1中激励电极ⅰ、ⅱ的引线示意图。

25.图7为实施例1中感应电极ⅰ、ⅱ的引线示意图。

26.图8为实施例1中感应电极ⅰ、ⅱ与反射电极ⅰ、ⅱ的引线示意图。

27.图9为实施例1中的信号处理原理框架图。

28.图10为实施例2中转子的俯视图。

29.图11为实施例2中转子的仰视图。

30.图12为实施例2中定子ⅱ的俯视图。

31.图13为实施例2中感应电极ⅰ、ⅱ与反射电极的引线示意图。

32.图14为实施例2中的信号处理原理框架图。

具体实施方式

33.下面结合附图对本发明作详细说明。

34.实施例1:如图1至图8所示,本实施例中的基于级联结构的绝对式时栅角位移传感器,包括定子ⅰ1、转子2和定子ⅱ3,定子ⅰ1、转子2、定子ⅱ3至上而下同轴安装,定子ⅰ1的基体下表面与转子2的基体上表面正对平行,并留有0.5mm间隙,转子2的基体下表面与定子ⅱ3的基体上表面正对平行,并留有0.5mm间隙。定子ⅰ1、转子2和定子ⅱ3均采用陶瓷作为基体材料,通过在陶瓷表面喷镀一层铁镍合金作为各电极的极片。

35.如图1、图2、图6所示,定子ⅰ1的基体下表面间隔设有激励电极ⅰ11、激励电极ⅱ12。

36.激励电极ⅰ11由64个内圆半径为33mm、径向高度为9mm、圆心角为2.8125

°

的扇环形极片ⅰ沿周向等间隔排成一圈组成,该间隔所对的圆心角(即相邻两个扇环形极片ⅰ之间间隔的圆心角)为2.8125

°

,激励电极ⅰ11的对极数m1=16,每相邻的四个扇环形极片ⅰ形成一个对极。其中,沿圆周顺时针方向第4n1 1号扇环形极片ⅰ(即第1、5、9、...、61号扇环形极片ⅰ)通过第一条激励信号连接线连成一组,组成a1激励电极组,第4n1 2号扇环形极片ⅰ(即第2、6、10、...、62号扇环形极片ⅰ)通过第二条激励信号连接线连成一组,组成b1激励电极组,第4n1 3号扇环形极片ⅰ(即第3、7、11、...、63号扇环形极片ⅰ)通过第三条激励信号连接线连成一组,组成c1激励电极组,第4n1 4号扇环形极片ⅰ(即第4、8、12、...、64号扇环形极片ⅰ)通过第四条激励信号连接线连成一组,组成d1激励相,n1依次取0至15的所有整数。第一条激励信号连接线、第二条激励信号连接线、第三条激励信号连接线、第四条激励信号连接线均为环状导线且位于同一布线层。

37.激励电极ⅱ12由60个内圆半径为21mm、径向高度为9mm、圆心角为3

°

的扇环形极片ⅱ沿周向等间隔排成一圈组成,该间隔所对的圆心角(即相邻两个扇环形极片ⅱ之间间隔的圆心角)为3

°

,激励电极ⅱ12的对极数m2=15,每相邻的四个扇环形极片ⅱ形成一个对极。其中,沿圆周顺时针方向第4n2 1号扇环形极片ⅱ(即第1、5、9、...、57号扇环形极片ⅱ)

通过第五条激励信号连接线连成一组,组成a2激励电极组,第4n2 2号扇环形极片ⅱ(即第2、6、10、...、58号扇环形极片ⅱ)通过第六条激励信号连接线连成一组,组成b2激励电极组,第4n2 3号扇环形极片ⅱ(即第3、7、11、...、59号扇环形极片ⅱ)通过第七条激励信号连接线连成一组,组成c2激励电极组,第4n2 4号扇环形极片ⅱ(即第4、8、12、...、60号扇环形极片ⅱ)通过第八条激励信号连接线连成一组,组成d2激励电极组,n2依次取0至14的所有整数。第五条激励信号连接线、第六条激励信号连接线、第七条激励信号连接线、第八条激励信号连接线均为环状导线且位于同一布线层。

38.如图3、图4、图7所示,转子2的基体上表面间隔设有感应电极ⅰ21、感应电极ⅱ22;感应电极ⅰ21与激励电极ⅰ11正对,感应电极ⅱ22与激励电极ⅱ12正对。感应电极ⅰ21、感应电极ⅱ22都具有3个测头(即本实施例中m=3)。

39.感应电极ⅰ21由48个相同的感应极片ⅰ沿周向等间隔排成一圈组成,该间隔所对的圆心角(即相邻两个感应极片ⅰ之间间隔的圆心角)为3.75

°

,相邻的3个感应极片ⅰ形成一个对极,感应电极ⅰ21的对极数等于16,感应极片ⅰ的形状为极坐标下的[-11.25

°

,0]区间的两条相同的半周期余弦曲线段在起止点与同心的内外圆弧相交而围成的封闭图形ⅰ(即斜余弦形),两条相同的半周期余弦曲线段的起始点所夹的圆心角为3.75

°

(即内圆弧所对的圆心角为3.75

°

),内圆弧的半径为33.5mm,外圆弧的半径为41.5mm,每个感应极片ⅰ的径向高度为8mm。n3依次取0至15的所有整数,沿圆周顺时针方向,第3n3 1号感应极片ⅰ(即第1、4、7、...、46号感应极片ⅰ)通过第一条感应信号连接线连成一组,组成a1感应电极组,第3n3 2号感应极片ⅰ(即第2、5、8、...、47号感应极片ⅰ)通过第二条感应信号连接线连成一组,组成b1感应电极组,第3n3 3号感应极片ⅰ(即第3、6、9、...、48号感应极片ⅰ)通过第三条感应信号连接线连成一组,组成c1感应电极组,第一条感应信号连接线、第二条感应信号连接线、第三条感应信号连接线均为环状导线且位于同一布线层。

[0040]

感应电极ⅱ22由45个相同的感应极片ⅱ沿周向等间隔排成一圈组成,该间隔所对的圆心角(即相邻两个感应极片ⅱ之间间隔的圆心角)为4

°

,相邻的3个感应极片ⅱ形成一个对极,感应电极ⅱ22的对极数等于15,感应极片ⅱ的形状为极坐标下的[-12

°

,0]区间的两条相同的半周期余弦曲线段在起止点与同心的内外圆弧相交而围成的封闭图形ⅱ(即斜余弦形),两条相同的半周期余弦曲线段的起始点所夹的圆心角为4

°

(即内圆弧所对的圆心角为4

°

),内圆弧的半径为21.5mm,外圆弧的半径为29.5mm,每个感应极片ⅱ的径向高度为8mm。n4依次取0至14的所有整数,沿圆周顺时针方向,第3n4 1号感应极片ⅱ(即第1、4、7、...、43号感应极片ⅱ)通过第四条感应信号连接线连成一组,组成a2感应电极组,第3n4 2号感应极片ⅱ(即第2、5、8、...、44号感应极片ⅱ)通过第五条感应信号连接线连成一组,组成b2感应电极组,第3n4 3号感应极片ⅱ(即第3、6、9、...、45号感应极片ⅱ)通过第六条感应信号连接线连成一组,组成c2感应电极组,第四条感应信号连接线、第五条感应信号连接线、第六条感应信号连接线均为环状导线且位于同一布线层。

[0041]

如图4、图8所示,转子2的基体下表面间隔设有同心的反射电极ⅰ、反射电极ⅱ。

[0042]

反射电极ⅰ具有3个圆环形反射极片ⅰ,3个圆环形反射极片ⅰ分别为同心的第一圆环形反射极片23、第二圆环形反射极片24、第三圆环形反射极片25,第一圆环形反射极片23的内圆半径为31.5mm、外圆半径为34.6mm,第二圆环形反射极片24的内圆半径为35mm、外圆半径为38.1mm,第三圆环形反射极片25的内圆半径为38.5mm、外圆半径为41.6mm,第一圆环

形反射极片23通过信号引线与c1感应电极组相连,第二圆环形反射极片24通过信号引线与b1感应电极组相连,第三圆环形反射极片25通过信号引线与a1感应电极组相连。

[0043]

反射电极ⅱ具有3个圆环形反射极片ⅱ,3个圆环形反射极片ⅱ分别为同心的第四圆环形反射极片26、第五圆环形反射极片27、第六圆环形反射极片28,第四圆环形反射极片26的内圆半径为21mm、外圆半径为24.1mm,第五圆环形反射极片27的内圆半径为24.5mm、外圆半径为27.6mm,第六圆环形反射极片28的内圆半径为28mm、外圆半径为31.1mm,第四圆环形反射极片26通过信号引线与c2感应电极组相连,第五圆环形反射极片27通过信号引线与b2感应电极组相连,第六圆环形反射极片28通过信号引线与a2感应电极组相连。

[0044]

如图5所示,定子ⅱ3的基体上表面间隔设有同心的接收电极ⅰ、接收电极ⅱ。

[0045]

接收电极ⅰ具有3个圆环形接收极片ⅰ,3个圆环形接收极片ⅰ分别为同心的第一圆环形接收极片31、第二圆环形接收极片32、第三圆环形接收极片33,第一圆环形接收极片31的内圆半径为31.5mm、外圆半径为34.6mm,第二圆环形接收极片32的内圆半径为35mm、外圆半径为38.1mm,第三圆环形接收极片33的内圆半径为38.5mm、外圆半径为41.6mm。

[0046]

接收电极ⅱ具有3个圆环形接收极片ⅱ,3个圆环形接收极片ⅱ分别为同心的第四圆环形接收极片34、第五圆环形接收极片35、第六圆环形接收极片36,第四圆环形接收极片34的内圆半径为21mm、外圆半径为24.1mm,第五圆环形接收极片35的内圆半径为24.5mm、外圆半径为27.6mm,第六圆环形接收极片36的内圆半径为28mm、外圆半径为31.1mm。

[0047]

第一圆环形接收极片31与第一圆环形反射极片23正对,第二圆环形接收极片32与第二圆环形反射极片24正对,第三圆环形接收极片33与第三圆环形反射极片25正对,第四圆环形接收极片34与第四圆环形反射极片26正对,第五圆环形接收极片35与第五圆环形反射极片27正对,第六圆环形接收极片36与第六圆环形反射极片28正对。

[0048]

如图9所示,测量时(即在工作状态下),定子ⅰ1、定子ⅱ3保持不动,转子2相对于定子ⅰ1、定子ⅱ3做平行转动,对a1、b1、c1、d1激励电极组与a2、b2、c2、d2激励电极组同时施加相位依次相差90

°

的四路同频等幅正弦激励信号,激励信号经激励电极ⅰ11与感应电极ⅰ21以及激励电极ⅱ12与感应电极ⅱ22之间的耦合电场,在感应电极ⅰ21的a1、b1、c1感应电极组上产生三路同频等幅相位相差120

°

的行波信号,这三路行波信号经第一圆环形反射极片23、第二圆环形反射极片24和第三圆环形反射极片25直接反射到第一圆环形接收极片31、第二圆环形接收极片32和第三圆环形接收极片33上,在感应电极ⅱ22的a2、b2、c2感应电极组上产生三路同频等幅相位相差120

°

的行波信号,这三路行波信号经第四圆环形反射极片26、第五圆环形反射极片27、第六圆环形反射极片28直接反射到第四圆环形接收极片34、第五圆环形接收极片35、第六圆环形接收极片36上,在第一圆环形接收极片31上输出第一行波信号,在第二圆环形接收极片32上输出第二行波信号,在第三圆环形接收极片33上输出第三行波信号,在第四圆环形接收极片34上输出第四行波信号,在第五圆环形接收极片35上输出第五行波信号,在第六圆环形接收极片36上输出第六行波信号,第一、第二、第三行波信号经硬件电路处理成第一组三路方波信号后,输入fpga信号处理系统,经数据融合获得第一路位移信号u

o1

,第四、第五、第六行波信号经硬件电路处理成第二组三路方波信号后,输入fpga信号处理系统,经数据融合获得第二路位移信号u

o2

,对第二路位移信号u

o2

进行处理得到精测角位移值;对第二路位移信号u

o2

与第一路位移信号u

o1

进行对极定位处理,得到粗测对极位置值,fpga信号处理系统将精测角位移值与粗测对极位置值相结合得到绝对角

位移值。

[0049]

实施例2:如图10至图13所示,本实施例中的基于级联结构的绝对式时栅角位移传感器,其大部分结构与实施例1相同,不同之处在于:

[0050]

如图10、图11、图13所示,转子2的基体下表面间隔设有反射电极,反射电极具有3个圆环形反射极片,3个圆环形反射极片分别为同心的第一圆环形反射极片23、第二圆环形反射极片24、第三圆环形反射极片25,第一圆环形反射极片23的内圆半径为21mm、外圆半径为29.14mm,第二圆环形反射极片24的内圆半径为29.64mm、外圆半径为35.87mm,第三圆环形反射极片25的内圆半径为36.37mm、外圆半径为41.6mm,第一圆环形反射极片23通过信号引线与c1感应电极组、a2感应电极组相连,第二圆环形反射极片24通过信号引线与b1感应电极组、b2感应电极组相连,第三圆环形反射极片25通过信号引线与a1感应电极组、c2感应电极组相连。

[0051]

如图12所示,定子ⅱ3的基体上表面设有同心的接收电极。

[0052]

接收电极具有3个圆环形接收极片,3个圆环形接收极片分别为同心的第一圆环形接收极片31、第二圆环形接收极片32、第三圆环形接收极片33,第一圆环形接收极片31的内圆半径为21mm、外圆半径为29.14mm,第二圆环形接收极片32的内圆半径为29.64mm、外圆半径为35.87mm,第三圆环形接收极片33的内圆半径为36.37mm、外圆半径为41.6mm。第一圆环形接收极片31与第一圆环形反射极片23正对,第二圆环形接收极片32与第二圆环形反射极片24正对,第三圆环形接收极片33与第三圆环形反射极片25正对。

[0053]

如图14所示,测量时(即在工作状态下),定子ⅰ1、定子ⅱ3保持不动,转子2相对于定子ⅰ1、定子ⅱ3做平行转动,先对激励电极ⅱ12的a2、b2、c2、d2激励电极组分别施加相位依次相差90

°

的四路同频等幅正弦激励电信号,此时激励电极ⅰ11不工作,激励信号经激励电极ⅱ12与感应电极ⅱ22之间的耦合电场,在感应电极ⅱ22的a2、b2、c2感应电极组上产生三路同频等幅相位相差120

°

的行波信号,这三路行波信号经第一圆环形反射极片23、第二圆环形反射极片24、第三圆环形反射极片25直接反射到第一圆环形接收极片31、第二圆环形接收极片32、第三圆环形接收极片33上,在第一圆环形接收极片31上输出第一行波信号,在第二圆环形接收极片32上输出第二行波信号,在第三圆环形接收极片33上输出第三行波信号,第一、第二、第三行波信号经硬件电路处理成第一组三路方波信号后,输入fpga信号处理系统,经数据融合获得第一路位移信号u

o1

,并存储此测量结果。

[0054]

然后在1ms内将前述相位依次相差90

°

的四路同频等幅正弦激励电信号切换到激励电极ⅰ11的a1、b1、c1、d1激励电极组上,此时激励电极ⅱ12不工作,激励信号经激励电极ⅰ11与感应电极ⅰ21之间的耦合电场,在感应电极ⅰ21的a1、b1、c1感应电极组上产生三路同频等幅相位相差120

°

的行波信号,这三路行波信号经第一圆环形反射极片23、第二圆环形反射极片24和第三圆环形反射极片25直接反射到第一圆环形接收极片31、第二圆环形接收极片32和第三圆环形接收极片33上,在第一圆环形接收极片31上输出第四行波信号,第二圆环形接收极片32上输出第五行波信号,在第三圆环形接收极片33上输出第六行波信号,第四、第五、第六行波信号经硬件电路处理成第二组三路方波信号后,输入fpga信号处理系统,经数据融合获得第二路位移信号u

o2

,对第二路位移信号u

o2

进行处理得到精测角位移值;对第二路位移信号u

o2

与第一路位移信号u

o1

进行对极定位处理,得到粗测对极位置值,fpga信号处理系统将精测角位移值与粗测对极位置值相结合得到绝对角位移值。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。