1.本发明涉及空调领域,特别涉及单级二氧化碳多联机冷热多功能中央空调。

背景技术:

2.中央空调可以分区安装和分区控制,在各个室内独立运行,分别调节各个区域内的空气,具有高效节能、舒适感好、外型美观、运行宁静等优势,得到越来越广泛的运用。使用多联机的方式,具有节约能源、运行费用低、运行可靠、机组适应性好、制冷制热温度范围宽的特点,适宜于商用和民用。

3.传统多联机中央空调多以氟利昂为制冷工质,由于氟利昂密度大、粘度大,压差小的特点,具有以下缺陷:1)所带末端个数较少,根据经验,所带末端风盘数一般低于10台,在独立空间较多的使用场景中,必然会增加室外机的个数,成本较高,安装不便,维护成本高。2)由于氟利昂粘度较大,室内机和室外机安装落差小,配管距离短,限制了使用范围;3)当冬季制热时,受气候影响大,在环境温度低于-5℃的时候,热效率衰减严重甚至出现不能正常工作的情况,因此目前多联机空调用于低温供暖的项目使用效果不是太好,为维持制热效果,室内机一般配有辅助电加热器,会自动投入使用,加大能耗;4)氟利昂制冷剂价格高,维护成本也比较高;5)不环保,氟利昂排放到大气中会导致臭氧含量下降,导致地球上的生物受到严重紫外线的伤害,另外,作为温室气体的一类,平流层下部和对流层温度上升。因此,人们正致力于解决氟利昂污染问题的方法与技术,解决环境污染问题的途径主要包括限制与禁用、替代品开发和氟利昂的无害化。随着国际社会对节能减排、环境保护方面的关注度不断加强,氟利昂制冷剂的淘汰步伐也随之加快,二氧化碳作为一种安全、环保的制冷剂,具有广泛的应用前景和可观的经济价值。申请人致力于以二氧化碳作为制冷工质的研究,经过多年的研究,将二氧化碳作为制冷工质,可以运用在中央空调领域。

4.综上,提供一种以二氧化碳作为空调循环工质、结构简单、环保、成本低、效率高的二氧化碳多联机空调,是本发明的创研动机。

技术实现要素:

5.本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种以二氧化碳作为空调循环工质、结构简单、环保、效率高、成本低的单级二氧化碳多联机冷热多功能中央空调。鉴于本发明的多联机空调系统以天然环保工质二氧化碳为唯一制冷工质,由于二氧化碳密度小、粘度小,压差大,所带末端个数较多。

6.本发明提供的单级二氧化碳多联机冷热多功能中央空调,其技术方案为:

7.单级二氧化碳多联机冷热多功能中央空调,包括利用二氧化碳作为循环工质的单级二氧化碳循环系统,单级二氧化碳循环系统包括室外机和多个并联设置的末端换热器,二氧化碳介质在相互连通的二氧化碳压缩机、室外换热器、储液罐和末端换热器中完成循环制冷和/或制热。

8.优选地,将二氧化碳压缩机、室外换热器和储液罐构成室外机,提供冷媒或热媒,

末端换热器设置在室内,用于调节空间的温度;一个室外机拖带30个以上的室内机;二氧化碳介质能够在100米以上的高层建筑中完成循环;中央空调制冷效率cop大于4.5。

9.优选地,中央空调包括第一高压四通阀和第二高压四通阀,第一高压四通阀的四个接口分别与二氧化碳压缩机吸气端、二氧化碳压缩机排气端、室外换热器、末端换热器连接;第二高压四通阀的四个接口分别与室外换热器、储液罐进液口、储液罐出液口、末端换热器连接。

10.优选地,储液罐与第二高压四通阀的管道上设置有第一单向溢流阀。

11.优选地,室外换热器与储液罐之间的管道上设置有第一电子膨胀阀;末端换热器的管道上串接有第二电子膨胀阀组。

12.优选地,在制冷模式下,第一高压四通阀将二氧化碳压缩机排气端和室外换热器吸气端导通,将末端换热器出口端与二氧化碳压缩机吸气端导通;第二高压四通阀将室外换热器出口端与储液罐入口端导通,将储液罐出口端与末端换热器入口端导通,二氧化碳介质的流向为依次经过二氧化碳压缩机、第一高压四通阀、室外换热器、第一电子膨胀阀、第二高压四通阀、第一单向溢流阀、储液罐、第二电子膨胀阀组、末端换热器,完成制冷;制冷时,将蒸发温度控制在6-10摄氏度之间,体感效果更好;

13.在制热模式下,第一高压四通阀将二氧化碳压缩机排气端和末端换热器导通,将室外换热器与二氧化碳压缩机吸气端导通;第二高压四通阀将室外换热器与储液罐导通;将储液罐与末端换热器导通;二氧化碳介质流向为依次经过二氧化碳压缩机、第一高压四通阀、末端换热器、储液罐、第二高压四通阀、第一电子膨胀阀、室外换热器,完成制热。

14.优选地,中央空调还包括压力调节装置,压力调节装置包括压力调节罐,压力调节罐与储液罐通过管道相连通,压力调节罐与二氧化碳压缩机吸气端管道连接。

15.优选地,压力调节罐与二氧化碳压缩机吸气端管道之间设置有第三电子膨胀阀;压力调节罐的底部与储液罐的顶部连通;压力调节罐的顶部与二氧化碳压缩机吸气端管道连接。

16.优选地,中央空调还包括热水供应装置,热水供应装置连接在二氧化碳压缩机排气端的管道上。

17.优选地,热水供应装置包括储水罐、热水管、第二单向溢流阀、第一电磁阀,热水管设置在储水罐内,热水管的两端分别与二氧化碳压缩机排气端的管道相连通,第二单向溢流阀设置在热水管出口端的管道上,第一电磁阀设置在二氧化碳压缩机排气端的管道上,位于热水管与二氧化碳压缩机排气端的管道连接位置之间,用于控制是否制取热水,储水罐包括冷水进口和热水出口,将一定压力的冷水通过冷水进口进入储水罐内,储水罐内的水通过热水管进行换热,从而产生热水。

18.优选地,中央空调包括地暖装置,地暖装置包括地暖管和第六电磁阀,第六电磁阀串接在地暖管的管道上,地暖装置与末端换热器并联连接。

19.优选地,中央空调包括冰蓄冷设备,冰蓄冷设备与末端换热器并联连接;冰蓄冷设备包括并联连接的冰蓄冷冰箱、冰蓄冷冰柜或冰蓄冷冷库中的一种或任几种。

20.优选地,第四电子膨胀阀组串接在冰蓄冷设备的管道中,冰蓄冷设备的进口管道上设置有第二电磁阀,冰蓄冷设备的出口管道上设置有第三电磁阀,冰蓄冷设备的出口端连接到二氧化碳压缩机的吸气端,其管道上设置有第四电磁阀。

21.优选地,中央空调的循环管道中连接有二氧化碳灭火装置,二氧化碳灭火装置包括消防管路和串接在消防管路中的第五电磁阀,消防管道与二氧化碳循环管路连接。

22.优选地,室外换热器包括气溶胶产生装置和换热管,气溶胶产生装置的气溶胶进入换热腔,气溶胶里的水微团在吸收换热管内制冷剂辐射热时由大微团逐渐分解为小微团,气溶胶由大微团分解为小微团的过程,吸收热量,从而将二氧化碳制冷剂冷凝液化,气溶胶在由大微团分解为小微团的整个过程是动态连续的。

23.优选地,气溶胶产生装置包括封闭壳体、抽气设备和水雾化装置,抽气设备用于在封闭壳体中形成负压,水雾化装置用于将液态水雾化为更大比表面积的水雾,雾化水和空气在负压的作用下在封闭壳体内形成气溶胶,气溶胶进入换热腔进行换热,换热完成的水直接排放到大气中。

24.优选地,封闭壳体内壁和/或换热管的表面涂覆有憎水剂,避免形成水滴挂壁。

25.本发明的实施包括以下技术效果:

26.本发明的单级二氧化碳多联机冷热多功能中央空调,有别于现有的多联机空调,现有的多联机空调一般使用氟利昂制冷系统与水循环系统复叠,使用水循环调节温度,本发明中,使用二氧化碳单级循环就可以达到中央空调多联机的要求,通过控制二氧化碳压缩机的吸气压力来控制蒸发温度,例如可以将蒸发温度控制在6-10摄氏度之间,体感效果更好。鉴于利用二氧化碳作为循环工质,具有压差大、流动性好、密度小、跨临界相变的优势,能够用于高层建筑,能够在100米以上的高度完成循环,现有氟利昂多联机中央空调是无法做到的,再说现有的载冷剂都需要设置循环泵,耗能的同时造价还高。本发明的中央空调,相对于传统空调,效率能够提高2倍以上,能够节能50%以上。

27.本发明的单级二氧化碳多联机冷热多功能中央空调还可一机多用,能够在二氧化碳压缩机排气端的管道上设置热水供应装置,产生生活热水;还能够串接冰蓄冷设备,夜间利用谷电对楼宇内蓄冷冰箱、蓄冷冰柜或蓄冷冷库装置制冷时:对于冷库、冰箱/柜等低温装置,系统效率低,耗电量大,减轻对当地电网的冲击,借助蓄冷技术合理利用谷电。也可以串接地暖装置;以及中央空调的二氧化碳还可用作消防灭火,二氧化碳用作消防灭火的介质,降低消防建设成本;二氧化碳用于灭火,不会对物品造成二次破坏,具有天然优势,相同体积的储存罐,液态储存比气态储存的量多很多,灭火面积更大。

附图说明

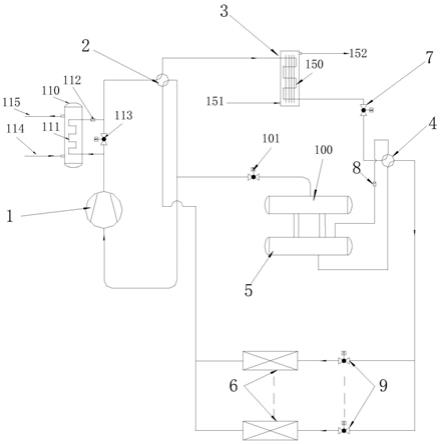

28.图1为本发明实施例的单级二氧化碳多联机冷热多功能中央空调制冷模式系统示意图。

29.图2为本发明实施例的单级二氧化碳多联机冷热多功能中央空调制热模式系统示意图。

30.图3为中央空调含有地暖装置、蓄冷设备、消防装置的制冷模式系统示意图。

31.图4为中央空调含有地暖装置、蓄冷设备、消防装置的制热模式系统示意图。

32.图中:1、二氧化碳压缩机;2、第一高压四通阀;3、室外换热器;4、第二高压四通阀;5、储液罐;6、末端换热器;7、第一电子膨胀阀;8、第一单向溢流阀;9、第二电子膨胀阀组;100、压力调节罐;101、第三电子膨胀阀;110、储水罐;111、热水管;112、第二单向溢流阀;113、第一电磁阀;114、冷水进口;115热水出口;120、地暖管;121、第六电磁阀;130、第四电

子膨胀阀组;131、第二电磁阀;132、第三电磁阀;133、第四电磁阀;140、消防管路;141、第五电磁阀;150、换热管;151、气溶胶进口;152、气溶胶出口。

具体实施方式

33.下面将结合实施例以及附图对本发明加以详细说明,需要指出的是,所描述的实施例仅旨在便于对本发明的理解,而对其不起任何限定作用。

34.参见图1至图4所示,本实施例提供的单级二氧化碳多联机冷热多功能中央空调,包括利用二氧化碳作为循环工质的单级二氧化碳循环系统,单级二氧化碳循环系统包括室外机和多个并联设置的末端换热器6(室内机),二氧化碳介质在相互连通的二氧化碳压缩机1、室外换热器3、储液罐5和末端换热器6中完成循环制冷和/或制热。进一步地,中央空调包括第一高压四通阀2和第二高压四通阀4,第一高压四通阀2的四个接口分别与二氧化碳压缩机1吸气端、二氧化碳压缩机1排气端、室外换热器3、末端换热器6连接;第二高压四通阀4的四个接口分别与室外换热器3、储液罐5进液口、储液罐5出液口、末端换热器6连接。实现制冷和制热的换向。单级的含义是区别于复叠系统,只用二氧化碳进行循环,无需复叠。

35.可将二氧化碳压缩机1、室外换热器3和储液罐5构成室外机,提供冷媒或热媒,末端换热器6设置在室内,用于调节空间的温度。二氧化碳介质能够在100米以上的高层建筑中完成循环;中央空调制冷效率cop大于4.5。一个室外机拖带30个以上的室内机,最多可以拖带100个以上。

36.二氧化碳介质能够在100米以上的高层建筑中完成循环;中央空调制冷效率cop大于4.5。二氧化碳的gwp为1,odp为0,属于环保型制冷剂;具有良好的安全性和化学稳定性:无毒、不可燃、适应各种润滑油;具有良好的热物性:单位容积制冷量大,运动粘度低;具有优良的流动和传热特性。但由于二氧化碳临界温度低(31.1℃),在夏季环境温度下更易保持在气态状态,临界压力高(7.38mpa),处于气态状态时的压力较高,使得系统的运行压力高、节流损失大。基于二氧化碳的特性,使用本发明的技术方案,即能够保证中央空调内的压力保持在一个合适的范围内,并且确保co2在室外换热器出口为液体状态,从而使得末端换热器6内的换热效果更好,一个主机能够拖带更多的末端换热器6(大于100个),并保证系统的安全正常运行。

37.参见图1所示,储液罐5与第二高压四通阀4的管道上设置有第一单向溢流阀8。第一单向溢流阀8只能够单向流通,还同时具有压力调节作用,可使中央空调中的压力始终保持在适宜的范围内,确保系统高效运行。室外换热器3与储液罐5之间的管道上设置有第一电子膨胀阀7,具有节流降压作用。末端换热器6的管道上串接有第二电子膨胀阀组9,具有节流降压作用。

38.图1为在制冷模式下的二氧化碳走向示意图,在制冷模式下,第一高压四通阀2将二氧化碳压缩机1排气端和室外换热器3吸气端导通,将末端换热器出口端与二氧化碳压缩机1吸气端导通;第二高压四通阀4将室外换热器3出口端与储液罐5入口端导通,将储液罐5出口端与末端换热器6入口端导通,二氧化碳介质的流向为依次经过二氧化碳压缩机1、第一高压四通阀2、室外换热器3、第一电子膨胀阀7、第二高压四通阀4、第一单向溢流阀8、储液罐5、第二电子膨胀阀组9、末端换热器6,完成制冷。制冷模式下,第一电子膨胀阀7打开至最大开度;第二电子膨胀阀组9根据设置的过热度自动调节开度大小;第三电子膨胀阀101

通过调节其开度达到控制储液罐5内压力恒定的目的,从而保持系统安全高效的运行。

39.图2为在制热模式下的二氧化碳走向示意图,在制热模式下,第一高压四通阀2将二氧化碳压缩机1排气端和末端换热器6导通,将室外换热器3与二氧化碳压缩机1吸气端导通;第二高压四通阀4将室外换热器3与储液罐5导通;将储液罐5与末端换热器6导通;二氧化碳介质流向为依次经过二氧化碳压缩机1、第一高压四通阀2、末端换热器6、储液罐5、第二高压四通阀4、第一电子膨胀阀7、室外换热器3,完成制热。制热模式下,第二电子膨胀阀组9全部打开至最大开度;第一电子膨胀阀7根据设置的过热度自动调节开度大小;第三电子膨胀阀101通过调节其开度达到控制储液罐5内压力恒定的目的,从而保持系统安全高效的运行。

40.本发明的单级二氧化碳多联机冷热多功能中央空调,有别于现有的多联机空调,现有的多联机空调一般使用氟利昂制冷系统与水循环系统复叠,使用水循环调节温度,本发明中,使用二氧化碳单级循环就可以达到中央空调多联机的要求,通过控制二氧化碳压缩机1的吸气压力来控制蒸发温度,例如可以将蒸发温度控制在6-10摄氏度之间,体感效果更好。鉴于利用二氧化碳作为循环工质,具有压差大、流动性好、密度小的优势,能够用于高层建筑,能够在100米以上的高度完成循环,现有氟利昂多联机中央空调是无法做到的,再说现有的载冷剂都需要设置循环泵,耗能的同时造价还高。本发明的中央空调,相对于传统空调,效率能够提高2倍以上,能够节能50%以上。

41.参见图3和图4所示,本发明的单级二氧化碳多联机冷热多功能中央空调还可一机多用,能够在二氧化碳压缩机1排气端的管道上设置热水供应装置,产生生活热水;还能够串接冰蓄冷设备,夜间利用谷电对楼宇内蓄冷冰箱、蓄冷冰柜或蓄冷冷库装置制冷时:对于冷库、冰箱/柜等低温装置,系统效率低,耗电量大,减轻对当地电网的冲击,借助蓄冷技术合理利用谷电。也可以串接地暖装置;以及中央空调的二氧化碳还可用作消防灭火,二氧化碳用作消防灭火的介质,降低消防建设成本;二氧化碳用于灭火,不会对物品造成二次破坏,具有天然优势,相同体积的储存罐,液态储存比气态储存的量多很多,灭火面积更大。

42.将本发明的二氧化碳多联机中央空调用于实际测试,根据实际工程测试数据:办公区域面积2700m2,末端换热器6数82台,室外换热器3采用闪蒸式封闭换热器,室外换热器3面积2000m2,只需要三台15匹的二氧化碳压缩机1,冷凝负荷200kw,在环境温度34℃的环境下,蒸发压力45bar时,冷凝压力稳定在80bar以下,系统制冷效率cop在4.5~5.5之间,在晚上系统制冷效率cop能达到6,远高于现有氟利昂系统制冷效率,根据实验观察,二氧化碳多联机可带末端数量可达数百台。

43.参见图3所示,中央空调还包括压力调节装置,压力调节装置包括压力调节罐100,压力调节罐100与储液罐5通过管道相连通,压力调节罐100与二氧化碳压缩机1吸气端管道连接。随着系统的运行,储液罐5的压力会升高,如果储液罐5内的压力高于临界值,那么储液罐5中为非液体的高密度气体,制冷能力大大降低,压力升高还会降低系统的安全性;另一方面,还需要提供更耐压的零部件,也增加了制造成本,通过上述结构,当储液罐5压力过高时,储液罐5、压力调节罐100、二氧化碳压缩机1、室外换热器3构成一个小循环,能够将储液罐5内的压力降低,并进一步制冷。此外,设置的压力调节罐100能够储存液态冷媒,使得液态冷媒不会进入高速旋转的二氧化碳压缩机1内,避免造成二氧化碳压缩机1损坏。压力调节罐100的第二个作用是:当中央空调在夏季长时间停机时,储液罐5液体由于吸热密度

发生变化,如停机时储液罐5是28℃的液体(此时密度约为655.28kg/m3),压力为对应的饱和压力,长时间停机或环境热辐射时,管内压力达到35℃、80bar时,密度约为419.09kg/m3,根据质量守恒,需要额外的空间来储藏这部分膨胀的流体。通过设置压力调节罐100,解决停机时液体膨胀的问题。压力调节罐100与二氧化碳压缩机1吸气端管道之间设置有第三电子膨胀阀101。通过设置第三电子膨胀阀101,能够精确控制储液罐5内的压力在临界点以下,罐内温度为罐压对应的饱和温度或有一定过冷温度,系统运行更高效。具体地,压力调节罐100的底部与储液罐5的顶部连通,如此连接,使得储液罐5内的气体更容易进入压力调节罐100中。压力调节罐100的顶部与二氧化碳压缩机1吸气端管道连接。

44.参见图3和图4所示,中央空调还包括热水供应装置,热水供应装置连接在二氧化碳压缩机1排气端的管道上,热水供应装置包括储水罐110、热水管111、第二单向溢流阀112、第一电磁阀113,热水管111设置在储水罐110内,热水管111的两端分别与二氧化碳压缩机1排气端的管道相连通,第二单向溢流阀112设置在热水管111出口端的管道上,避免低温二氧化碳介质回流,还具有一定的压力控制作用,第一电磁阀113设置在二氧化碳压缩机1排气端的管道上,位于热水管111与二氧化碳压缩机1排气端的管道连接位置之间,用于控制是否制取热水,储水罐110包括冷水进口114和热水出口115,将一定压力的冷水通过冷水进口114进入储水罐110内,储水罐110内的水通过热水管111进行换热,从而产生60摄氏度以上的热水,热水出口115与生活用水管路连接。当需制取热水时,第一电磁阀113关闭,二氧化碳压缩机1热气通过热水管111制备热水,然后通过单向溢流阀流向换热器;当热水温度达到设定要求时,第一电磁阀113打开,二氧化碳压缩机1热气直接流向室外换热器3。热水管111可以选择盘管或翅片管,增大换热面积。需要说明的是,当中央空调需要制冷时,热水供应装置能够将二氧化碳热气降温,增大了换热器的换热效率,能够同时取到提供生活热水的同时,还减轻了制冷系统的制冷压力,非常节能。

45.参见图3和图4所示,中央空调包括地暖装置,地暖装置包括地暖管120和第六电磁阀121,第六电磁阀121串接在地暖管120的管道上,地暖装置与末端换热器6并联连接,中央空调的二氧化碳介质能够在地暖管120中循环,当第六电磁阀121打开时,第一电子膨胀阀7根据设置的过热度自动调节开度大小,实现供暖。

46.参见图3和图4所示,中央空调包括冰蓄冷设备,冰蓄冷设备与末端换热器6并联连接,中央空调的二氧化碳介质能够在冰蓄冷设备中循环。冰蓄冷设备包括并联连接的冰蓄冷冰箱、冰蓄冷冰柜、冰蓄冷冷库中的一种或任几种,第四电子膨胀阀组130串接在冰蓄冷设备的管道中,根据设置的过热度自动调节开度大小,实现供冷。冰蓄冷设备的进口管道上设置有第二电磁阀131,冰蓄冷设备的出口管道上设置有第三电磁阀132,冰蓄冷设备的出口端连接到二氧化碳压缩机1的吸气端,其管道上设置有第四电磁阀133;第二电磁阀131、第三电磁阀132和第四电子膨胀阀组130配合,可以实现以下功能:1)当冰蓄冷设备需要制冷时打开第二电磁阀131、第三电磁阀132和第四电子膨胀阀组130,实现二氧化碳制冷剂在冰蓄冷设备中循环,2)夜间,末端换热器6需冷量大大减少,可以打开第二电磁阀131和第四电子膨胀阀组130,关闭第三电磁阀132,为蓄冷设备蓄冷。夜间利用谷电对楼宇内蓄冷冰箱、蓄冷冰柜或蓄冷冷库装置制冷时:对于冷库、冰箱/柜等低温装置,系统效率低,耗电量大,为了减轻对当地电网的冲击借助蓄冷技术合理利用谷电,即第二电磁阀131、第四电磁阀133、第四电子膨胀阀组130打开。空调末端制热或采用地暖制热时,而且夜间仍需谷电对

蓄冷设备进行制冷时,此时蓄冷设备与室外换热器为并联关系,此时第三电磁阀132关闭,第二电磁阀131、第四电磁阀133开启。

47.参见图3和图4所示,中央空调的循环管道中连接有二氧化碳灭火装置,二氧化碳灭火装置包括消防管路140和串接在消防管路140中的第五电磁阀141。将制冷系统中的二氧化碳用作消防灭火的介质,降低消防建设成本;二氧化碳用于灭火,不会对物品造成二次破坏,具有天然优势,相同体积的储存罐,液态储存比气态储存的量多很多,灭火面积更大。二氧化碳作为天然工质,具有难燃难爆的特性,可利用该特性进行对楼宇区域灭火,当某房间烟雾传感器或温度传感器判断火灾发生时,控制该房间内第五电磁阀141与主供液管道上的第二电磁阀131打开,使液体二氧化碳通过喷嘴进入房间灭火,当房间浓度达到设定值时,关闭第二电磁阀131和第五电磁阀141。

48.参见图3和图4所示,室外换热器3包括气溶胶产生装置(图中未视出)和换热管150,气溶胶产生装置的气溶胶进入换热腔,气溶胶里的水微团在吸收换热管150内制冷剂辐射热时由大微团逐渐分解为小微团,气溶胶由大微团分解为小微团的过程,会吸收热量,从而将二氧化碳制冷剂冷凝液化,而且气溶胶在由大微团分解为小微团的整个过程是动态连续的。

49.气溶胶产生装置包括封闭壳体、抽气设备和水雾化装置,抽气设备用于在封闭壳体中形成负压,水雾化装置用于将液态水雾化为更大比表面积的水雾,雾化水和空气在负压的作用下在封闭壳体内形成气溶胶,气溶胶由气溶胶进口151进入换热管150进行换热,换热完成的水不循环,不回收,通过气溶胶出口152直接排放到大气中,由于气溶胶分解过程中,主要将热量转换为内能,排出的水汽温度不高,不会产生热岛效应。而且,水不会污染环境,环保的同时,降低了成本。换热方式有对流、传导、辐射三种方式,本发明换热管150中的高温二氧化碳为辐射热量将气溶胶内的小微团分解带走热量的换热方式,换热效率大大提高。

50.需要特别说明的是,与现有的风冷式换热器与蒸发冷换热器原理不同,本发明的室外换热器为在负压条件下,利用气溶胶在辐射热的情况下由大微团逐渐分解为小微团进行换热,高温高湿条件也不影响换热,可以在不同气候条件下正常使用。

51.此外,由于水雾化成雾滴后体积变小,因此更容易四散飘动,这就使雾滴的流动性加快,能够快速与室外换热器3完成热交换;且小体积的雾滴在直接接触换热的过程中又有大部分吸热蒸发为蒸汽,大大提高了制冷效率。

52.作为一种示例,封闭壳体内壁和/或换热管的表面涂覆有憎水剂,憎水剂属于无污染、无公害的超疏水物质,最大程度的避免喷出的细微水滴碰撞结合成超大水滴结合在封闭壳体内壁和换热装置的表面,避免形成水滴挂壁,影响换热效率。

53.需要说明的是,在本发明的描述中可能出现的术语“正面/背面”、“上/下”、“左/右”、“竖直/水平”、“内/外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。为叙述方便,下文中所称的“左”“右”“上”“下”与附图本身的左、右、上、下方向一致,但并不对本发明的结构起限定作用。

54.在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连通”、“连接”、“接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

55.最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对本发明保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本发明作了详细地说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的实质和范围。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。