1.本发明涉及半导体器件制造领域,尤其涉及一种射频半导体器件结构及其制造方法。

背景技术:

2.集成器件通常形成在晶片形式的衬底上,晶片主要用作制造该器件的支撑物。集成器件的上表面和外周被介质层包裹,以隔离构成集成器件的微器件单元及互连线,随着半导体器件集成度的提高,尤其是射频器件,射频器件处理频率在大约3khz与300ghz之间的信号,其应用尤其属于电信领域。射频器件与衬底之间,相邻射频器件之间,以及射频器件与其他器件或互连线之间的电磁耦合对器件性能的影响随着频率的升高越来越明显。

3.因此,如何减少射频器件的电磁耦合是目前面临的主要问题。

技术实现要素:

4.本发明的目的在于提供一种半导体器件结构及其制造方法,能够解决射频器件之间或射频器件与衬底之间存在电磁耦合的问题。

5.为了实现上述目的,本发明提供一种射频半导体器件结构,包括:

6.基板,所述基板的第一表面为半导体层;第一射频元件,位于所述半导体层;

7.介质层,位于所述半导体层上、覆盖所述第一射频元件;

8.第一微波吸收层,设置于所述第一射频元件的上方;和/或,第二微波吸收层,设置于所述第一射频元件的下方;和/或,第三微波吸收层,设置于相邻所述第一射频元件之间。

9.本发明还提供一种射频半导体器件结构的制造方法,包括:

10.提供基板,所述基板的第一表面为半导体层;

11.在所述半导体层上形成第一射频元件;

12.形成第一介质层,在所述第一介质层中形成第一互连结构,连接所述第一射频元件;

13.在所述第一介质层上形成第二介质层以及位于所述第二介质层中的第一微波吸收层;

14.和/或,在所述衬底层形成第二微波吸收层;

15.和/或,在相邻所述第一射频元件之间形成第三微波吸收层。

16.本发明的有益效果在于:

17.在第一射频元件的上方设置第一微波吸收层,和/或在第一射频元件的下方设置第二微波吸收层,和/或在第一射频元件之间设置第三微波吸收层,第一/第二/第三微波吸收层可以从不同的方向吸收第一射频元件产生的电磁波,减少第一射频元件与其他电子器件或半导体材料产生的电磁耦合作用。

18.进一步地,第一微波吸收层位于所述第一射频元件和所述第二射频元件之间,可以减少第一射频元件和所述第二射频元件之间产生的电磁耦合。

19.进一步地,衬底层为半导体材料,在衬底层中设置第二微波吸收层,或在衬底层的背面设置第二微波吸收层,可以减少第一射频元件与衬底层之间的电磁耦合,减少电磁波辐射,减少电能损耗。

20.进一步地,第一/第二微波吸收层在衬底层表面方向上的投影包围第一射频元件在衬底层表面方向上的投影,能够更大程度地减少第一射频元件与其他电子器件或半导体材料之间的电磁耦合。

21.进一步地,第一/第二/第三微波吸收层可以为单层也可以为多层,当为多层时,可以达到更好的吸波效果,当为单层时,方便制造工艺。

附图说明

22.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

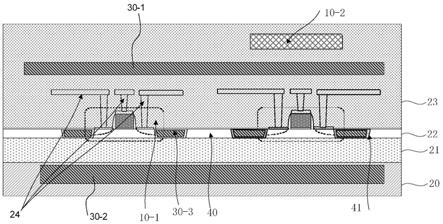

23.图1示出了本发明实施例1的射频半导体器件结构的示意图。

24.图2至图8示出了本发明实施例2的射频半导体器件结构的制造方法不同步骤中对应的结构示意图。

25.附图标记说明:

26.20-衬底层;21-绝缘层;22-半导体层;10-1-第一射频元件;10-2-第二射频元件;23-介质层;23-1-第一介质层;23-2-第二介质层;23-3-第三介质层;24-第一互连结构;25-第一凹槽;30-1-第一微波吸收层;30-2-第二微波吸收层;30-3-第三微波吸收层;40-浅沟槽隔离结构;41-绝缘介质。

具体实施方式

27.以下结合附图和具体实施例对本发明的射频半导体器件结构及其制造方法作进一步详细说明。根据下面的说明和附图,本发明的优点和特征将更清楚,然而,需说明的是,本发明技术方案的构思可按照多种不同的形式实施,并不局限于在此阐述的特定实施例。附图均采用非常简化的形式且均使用非精准的比例,仅用以方便、明晰地辅助说明本发明实施例的目的。

28.在说明书和权利要求书中的术语“第一”“第二”等用于在类似要素之间进行区分,且未必是用于描述特定次序或时间顺序。要理解,在适当情况下,如此使用的这些术语可替换,例如可使得本文所述的本发明实施例能够以不同于本文所述的或所示的其他顺序来操作。类似的,如果本文所述的方法包括一系列步骤,且本文所呈现的这些步骤的顺序并非必须是可执行这些步骤的唯一顺序,且一些所述的步骤可被省略和/或一些本文未描述的其他步骤可被添加到该方法。若某附图中的构件与其他附图中的构件相同,虽然在所有附图中都可轻易辨认出这些构件,但为了使附图的说明更为清楚,本说明书不会将所有相同构件的标号标于每一图中。

29.实施例1

30.本发明实施例1提供了一种射频半导体器件结构,图1为本发明实施例1的射频半

2在衬底层20表面方向上的投影包围第一射频器件10-1在衬底层表面方向上的投影。在其它实施例中,第一射频器件10-1的投影也可以不完全包围第一或第二微波吸收层的投影,在第一射频器件10-1产生电磁波较多的区域设置第一微波吸收层或第二微波吸收层。

41.在衬底层20中设置第二微波吸收层30-2,或在衬底层的背面设置第二微波吸收层30-2,可以隔断第一射频元件10-1与衬底层20之间的电磁耦合,减少电磁波辐射,减少电能损耗。

42.本实施例中,相邻所述第一射频元件(本实施例中为mos管,还可以是其它晶体管)之间具有浅沟槽隔离结构,所述浅沟槽隔离结构中设置有所述第三微波吸收层30-3。所述浅沟槽隔离结构位于所述半导体层22,包括:沟槽,位于所述沟槽中的绝缘介质41,所述第三微波吸收层30-3嵌入所述绝缘介质41中,第三微波吸收层30-3可以被绝缘介质41从四周包裹,第三微波吸收层30-3的上表面也可以不覆盖绝缘介质41,而是被其它介质层覆盖。图1示出了两个mos管结构,相邻的两个mos管结构之间设有浅沟槽隔离结构,两个mos管之间的浅沟槽隔离结构设置有两个第三微波吸收层30-3,每个mos管的源极和漏极的外部均设有第三微波吸收层30-3。在其它实施例中,两个第一射频元件之间可以设置一个第三微波吸收层30-3。在水平方向上,相邻的两个第一射频元件10-1之间设置第三微波吸收层30-3,可以隔断相邻第一射频元件10-1之间的电磁耦合。

43.本实施例中,射频半导体器件结构还包括第二射频元件10-2,位于所述第一射频元件10-1上方、所述介质层23中,所述第一微波吸收层30-1位于所述第一射频元件10-1和所述第二射频元件10-2之间。第二射频元件10-2包括电容、电感以及电阻至少其中之一。在第一射频元件10-1和第二射频元件10-2之间设置第一微波吸收层30-1,可以隔断第一射频元件10-1与第二射频元件10-2之间的电磁耦合。

44.第一微波吸收层30-1或所述第二微波吸收层30-2或所述第三微波吸收层30-3的材料包括:热塑性树脂以及分布于所述热塑性树脂中的电磁波吸收颗粒。本实施例中,所述热塑性树脂包括聚氨酯丙烯酸树脂、聚酰亚胺树脂,聚苯并噁唑树脂,苯并环丁烯树脂。所述电磁波吸收颗粒包括:多孔玻璃状碳球、非晶钛陶瓷颗粒、羰基铁颗粒、细碳颗粒,碳与金属颗粒的混合物,碳化硅-碳,四氧化三铁空心球,石墨烯-羰基铁粉与四氧化三铁的混合物颗粒。其中碳与金属颗粒的混合物中的所述金属颗粒包括铜颗粒、铝颗粒、co颗粒、fe-co合金颗粒、ni颗粒、fe-ni合金颗粒、fe颗粒至少其中之一,或者它们的任意组合。

45.所述第一微波吸收层30-1为单层;或,为至少两层,相邻两层第一微波吸收层30-1接触或者相互隔开,每层所述第一微波吸收层的材料相同或不同;和/或,所述第二微波吸收层30-2为单层;或,至少为两层,相邻两层第二微波吸收层接触或者相互隔开,每层所述第二微波吸收层的材料相同或不同;和/或,所述第三微波吸收层30-3为单层;或,至少为两层,相邻两层第三微波吸收层接触或者相互隔开,每层所述第三微波吸收层的材料相同或不同。第一微波吸收层30-1和/或所述第二微波吸收层30-2的总的厚度为0.5微米-50微米,如1微米、10微米、20微米等。

46.所述第一微波吸收层30-1和/或所述第二微波吸收层30-2和/或所述第三微波吸收层30-3吸收的电磁波频率范围为300khz~300ghz,如1mhz、100mhz、1ghz等。

47.实施例2

48.本发明实施例2提供了一种射频半导体器件结构的制造方法,包括:

49.s01:提供基板,所述基板的第一表面为半导体层;

50.s02:在所述半导体层上形成第一射频元件;

51.s03:形成第一介质层,在所述第一介质层中形成第一互连结构,连接所述第一射频元件;

52.s04:在所述第一介质层上形成第二介质层以及位于所述第二介质层中的第一微波吸收层;和/或,在所述衬底层形成第二微波吸收层;和/或,在相邻所述第一射频元件之间形成第三微波吸收层。

53.步骤s0n不代表先后顺序。

54.下面请参考图2至图8对所述射频半导体器件结构的制造方法进行阐述,图2至图8是本实施例中射频半导体器件结构的制造方法各步骤对应的结构示意图。

55.参考图2,本实施例中,基板从下至上包括依次叠置的衬底层20、绝缘层21和所述半导体层22。本实施例中基板具体为soi衬底,即衬底层20的材料为硅,绝缘层21的材质为氧化硅,半导体层22的材质也为硅,具体为单晶硅。在其它实施例中,衬底层20、绝缘层21和半导体层22的材质参照实施例1中的相关描述,此处不再赘述。

56.参考图3,本实施例中,还包括在衬底层20中形成第二微波吸收层30-2,形成方法为:在所述衬底层20的背面涂覆第二微波吸收材料层,对第二微波吸收材料层进行光照或加热固化,形成所述第二微波吸收层30-2;或,从所述衬底层20的背面形成第二凹槽,涂覆第二微波吸收材料层填充所述第二凹槽,去除位于所述第二凹槽外的第二微波吸收材料层,剩余所述第二凹槽中的第二微波吸收材料层作为所述第二微波吸收层30-2。第二微波吸收层30-2可以暴露在衬底层20的背面,还可以在形成完第二微波吸收层30-2后,在衬底层20的背面、第二微波吸收层30-2的表面形成与衬底层20材料一致的材料层,以覆盖第二微波吸收层30-2。

57.第二微波吸收材料层的材料参照实施例1,此处不再赘述。根据第二微波吸收材料层的材料采用相应的工艺,使第二微波吸收材料层固化成片状。如对第二微波吸收材料层进行光照或加热固化。当第二微波吸收材料层形成在第二凹槽中时,在固化第二微波吸收材料层之前或之后,去除位于所述第二凹槽外的第二微波吸收材料层,剩余所述第二凹槽中的第二微波吸收材料层作为所述第二微波吸收层30-2。可以通过干法刻蚀工艺在衬底层20的背面形成第二凹槽。

58.参考图4,在所述半导体层22上形成第一射频元件10-1,本实施例中第一射频元件10-1为mos管,mos管的源极和漏极形成在半导体层22中,mos管的栅极形成在半导体层22的表面上方。在其他实施例中,第一射频元件还可以为二极管或三极管。

59.本实施例中,在形成mos管之前,先在半导体层22中形成浅沟槽隔离结构,以电隔离相邻的两个mos管,所述浅沟槽隔离结构包括:沟槽,位于所述沟槽中的绝缘介质41。本实施例中,还包括在绝缘介质41中形成第三微波吸收层30-3,第三微波吸收层30-3可以被绝缘介质41从四周包裹,本实施例中,第三微波吸收层30-3的上表面未覆盖绝缘介质41,在后续工艺形成第一介质层时,第一介质层覆盖第三微波吸收层的上表面。在本实施例中,在浅沟槽隔离结构中形成第三微波吸收层的方法为:通过刻蚀工艺在半导体层中形成沟槽,利用热氧化的方式或者沉积的方式在沟槽的底面和侧壁形成氧化层,氧化层并不填满沟槽,之后在形成有氧化层的沟槽中填充第三微波吸收层。在另一个实施例中,在浅沟槽隔离结

构中形成第三微波吸收层的方法为:通过刻蚀工艺在半导体层中形成沟槽,在沟槽中填充绝缘材料,在绝缘材料中形成凹槽,在凹槽中形成第三微波吸收层,再在第三微波吸收层上形成绝缘材料,以覆盖第三微波吸收层,绝缘材料将第三微波吸收层包裹在内,绝缘材料构成绝缘介质,绝缘介质的上表面与半导体层的上表面齐平。

60.参考图5,在半导体层22和第一射频元件10-1上形成第一介质层23-1,在所述第一介质层23-1中形成第一互连结构24,连接所述第一射频元件10-1。

61.首先通过物理气相沉积或化学气相沉积的方法形成第一介质层23-1,覆盖半导体层22和第一射频元件10-1。第一介质层23-1的材料包括:二氧化硅(sio2)、氮化硅(si3n4)、氧化铝(al2o3)和氮化铝(aln)的一种或几种组合。再在mos管的源极、漏极和栅极对应区域的上方形成贯穿第一介质层23-1的且彼此分离的通孔,可以通过干法刻蚀工艺形成通孔,干法刻蚀工艺包括但不限于反应离子刻蚀(rie)、离子束刻蚀、等离子体刻蚀。通孔的底部暴露出源极、漏极和栅极,在通孔及通孔的外周区域形成导电材料,图形化导电材料形成第一互连结构24。导电材料由钼(mo)、铝(al)、铜(cu)、钨(w)、钽(ta)、铂(pt)、钌(ru)、铑(rh)、铱(ir)、铬(cr)、钛(ti)、金(au)、锇(os)、铼(re)、钯(pd)等金属中一种制成或由上述金属形成的叠层制成。

62.参考图6和图7,在所述第一介质层23-1上形成第二介质层以及位于所述第二介质层中的第一微波吸收层30-1。

63.本实施例中,在所述第一介质层23-1上形成第二介质层23-2以及位于所述第二介质层23-2中的第一微波吸收层30-1的步骤包括:形成具有第一凹槽25的第二介质层23-2;涂覆第一微波吸收材料层填充所述第一凹槽25、覆盖所述第二介质层23-2;进行光照或加热固化所述第一微波吸收材料层30-1;去除位于所述第一凹槽25外的第一微波吸收材料层,剩余所述第一凹槽25中的第一微波吸收材料层作为所述第一微波吸收层30-1。

64.参考图6,形成具有第一凹槽25的第二介质层23-2的方法为:通过沉积工艺形成介质材料,覆盖第一介质层23-1和第一互连结构,通过干法刻蚀工艺在介质材料中形成第一凹槽25,第一凹槽25位于第一互连结构和第一射频元件10-1的上方。本实施例中,为了更好的吸收电磁波,第一凹槽25在衬底层20表面方向上的投影包围第一射频元件10-1在衬底层20表面方向上的投影。第二介质层23-2的材料参照第一介质层23-1的材料。

65.参考图7,涂覆第一微波吸收材料层填充所述第一凹槽、覆盖所述第二介质层。第一微波吸收材料层的材料参照实施例1,此处不再赘述。根据第一微波吸收材料层的材料采用相应的工艺,使第一微波吸收材料层固化成片状。如对第一微波吸收材料层进行光照或加热固化。在固化第一微波吸收材料层之前或之后,去除位于所述第一凹槽外的第一微波吸收材料层,剩余所述第一凹槽中的第一微波吸收材料层作为所述第一微波吸收层30-1。

66.参考图8,本实施例中,还包括在第二介质层23-2上形成第三介质层23-3以及位于第三介质层中的第二射频元件10-2,第二射频元件10-2包括电容、电感以及电阻至少其中之一。第二射频元件10-2位于第一微波吸收层30-1的上方,第一微波吸收层30-1可以减少第一射频元件10-1和所述第二射频元件10-2之间产生的电磁耦合。

67.第一微波吸收层30-1、第二微波吸收层30-2或三微波吸收层30-3可以为单层也可以为多层,当为多层时,分步形成每一层,多层结构可以达到更好的吸波效果,当为单层时,方便制造工艺。第一微波吸收层30-1、第二微波吸收层30-2或三微波吸收层30-3的厚度为

0.5微米-50微米,如2微米、8微米、30微米等。

68.需要说明的是,本说明书中的各个实施例均采用相关的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于方法实施例而言,由于其基本相似于结构实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见结构实施例的部分说明即可。

69.上述描述仅是对本发明较佳实施例的描述,并非对本发明范围的任何限定,本发明领域的普通技术人员根据上述揭示内容做的任何变更、修饰,均属于权利要求书的保护范围。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。