1.本公开涉及显示技术领域,尤其涉及一种侧入式光源、背光模组及显示装置。

背景技术:

2.lcd(liquid crystal display,液晶显示)面板具有低辐射、体积小及低耗能等优点,能够被广泛地应用于笔记本电脑、pda(personal digital assistant,个人数字助理)、平面电视和移动电话等显示装置中。

技术实现要素:

3.本公开的目的在于提供一种侧入式光源、背光模组及显示装置,用于提高混光效果,改善hotspot现象。

4.为了实现上述目的,本公开提供如下技术方案:

5.一方面,提供一种侧入式光源。所述侧入式光源包括:一层导光层或层叠设置的至少两层导光层,至少一层所述导光层的侧面包括入光面和出光面,并且所述导光层包括位于所述入光面和所述出光面之间的弯曲区域;至少一个发光件,每个发光件的发光面朝向至少一层所述导光层的入光面。

6.在一些实施例中,所述导光层包括:彼此相连的第一导光部分和第二导光部分;所述第一导光部分远离所述第二导光部分的端面为所述出光面;所述第二导光部分包括至少两个导光条,每个导光条包括与所述第一导光部分相连的弯曲部以及与所述弯曲部相连的延伸部;各所述延伸部的与其连接弯曲部一端相对的表面为子入光面;每个所述发光件的发光面朝向至少一个所述子入光面;所述导光层的所述弯曲区域包括所述导光层的各所述弯曲部。

7.在一些实施例中,所述导光层中所述弯曲部沿第一方向依次排列;所述导光层中所述延伸部沿所述第一方向延伸且层叠设置。

8.在一些实施例中,所述导光层位于所述第一方向的一侧设置有与该层导光层对应的至少一个所述发光件。

9.在一些实施例中,与同一层所述导光层对应的所述发光件位于该层导光层沿所述第一方向的同一侧;所述导光层中所述弯曲部的弯曲半径自靠近对应的所述发光件至远离对应的所述发光件的方向依次逐渐增大。

10.在一些实施例中,所述导光层中所述延伸部位于所述第一导光部分沿其厚度方向的至少一侧。

11.在一些实施例中,所述导光层中所述延伸部位于所述第一导光部分沿其厚度方向的同一侧,所述延伸部的子入光面构成所述导光层的入光面,所述入光面位于所述第一导光部分沿所述第一方向相对两侧中的一侧,所述入光面朝向一个所述发光件的发光面。

12.在一些实施例中,所述导光层的层数为至少两层,所述导光层的第二导光部分沿第二方向依次排列;所述第二方向与所述第一导光部分的厚度方向彼此垂直,且所述第二

方向垂直于所述第一导光部分和所述第二导光部分之间的分界面。

13.在一些实施例中,所述侧入式光源还包括:导光层定型件,所述导光层定型件具有相对的第一主表面和第二主表面,以及贯通于所述第一主表面和所述第二主表面的多个连通槽;所述导光层的各所述弯曲部穿过一个连通槽,所述导光层的各所述延伸部靠近所述第一主表面,所述导光层的第一导光部分靠近所述第二主表面。

14.在一些实施例中,所述连通槽的一个侧壁呈弧面状;所述弯曲部穿过所述连通槽且贴附在呈弧面状的所述侧壁上,以使所述弯曲部的弯曲程度不破坏其内部光线的全反射状态。

15.在一些实施例中,所述侧入式光源还包括:第一反射胶,设置于所述第一主表面与所述导光层中距离所述第一主表面最近的所述延伸部之间;和/或,第二反射胶,设置于所述第二主表面与所述第一导光部分之间。

16.在一些实施例中,所述导光层定型件包括:设置于所述第一主表面上的第一凹槽和第二凹槽,所述第二凹槽位于所述第一凹槽的一侧;所述导光层的各所述延伸部位于所述第一凹槽内,所述至少一个发光件位于所述第二凹槽内;和/或,设置于所述第二主表面上的第三凹槽,部分所述第一导光部分位于所述第三凹槽内。

17.在一些实施例中,所述侧入式光源还包括:第一盖体,覆盖于所述第一凹槽和所述第二凹槽上;和/或,第二盖体,覆盖于所述第三凹槽上。

18.在一些实施例中,所述第一盖体与所述导光层的第二导光部分之间具有间隙;和/或,所述第二盖体与所述导光层的第一导光部分之间具有间隙。

19.在一些实施例中,所述第一导光部分包括:具有所述出光面的第一部分;和,位于所述第一部分与所述第二导光部分之间、且呈弯曲状的第二部分;其中,所述导光层的弯曲区域包括所述导光层中第一导光部分的第二部分。

20.在一些实施例中,所述第一导光部分还包括:位于所述第二部分与所述第二导光部分之间的第三部分,所述第三部分与所述第一部分彼此大致平行,且所述第三部分和所述第一部分位于所述第二部分的同一侧。

21.在一些实施例中,所述侧入式光源还包括:设置于相邻两层导光层之间的贴合胶;其中,所述贴合胶的折射率与所述导光层的折射率基本相同;或者,所述贴合胶为反射性胶。

22.在一些实施例中,所述侧入式光源还包括:设置于所述一层导光层或层叠设置的至少两层导光层的裸露表面的反射涂层。

23.在一些实施例中,所述侧入式光源还包括:设置于所述反射胶层远离所述至少一层导光层一侧表面的吸光涂层。

24.另一方面,提供一种背光模组。所述包括:导光板;和,如上述任一项实施例所述的侧入式光源,所述侧入式光源的出光面与所述导光板的至少部分侧面相匹配,且所述侧入式光源的出光面朝向所述导光板的至少部分侧面。

25.再一方面,提供一种显示装置。所述显示装置包括:显示面板,所述显示面板的相对两侧分别为显示侧和非显示侧;如上述任一项实施例所述的背光模组;其中,所述背光模组设置于所述显示面板的非显示侧;或者,所述背光模组的导光板设置于所述显示面板的显示侧,所述背光模组的侧入式光源延伸至所述显示面板的非显示侧。

26.又一方面,提供一种显示装置。所述显示装置包括:显示面板;如上述任一项实施例所述的侧入式光源,所述侧入式光源的出光面朝向所述显示面板的至少部分侧面。

27.本公开实施例提供的侧入式光源、背光模组及显示装置具有如下有益效果:

28.本公开实施例提供的侧入式光源,通过设置导光层中具有位于入光面和出光面之间的弯曲区域,使得该侧入式光源在应用于显示装置中时,可以减小对显示装置边框区域的占用,从而使显示装置可以实现窄边框设计。而且在显示装置实现窄边框设计的同时,由于该侧入式光源包括具有弯曲区域的导光层,因此还能够增大该侧入式光源的混光距离以及光线在导光层内的散射效果,从而使得光线可以在导光层内充分混匀后出射,有利于改善hotspot现象。

29.本公开提供的背光模组及显示装置所能实现的有益效果,与上述侧入式光源所能达到的有益效果相同,在此不做赘述。

附图说明

30.为了更清楚地说明本公开中的技术方案,下面将对本公开一些实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例的附图,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。此外,以下描述中的附图可以视作示意图,并非对本公开实施例所涉及的产品的实际尺寸、方法的实际流程、信号的实际时序等的限制。

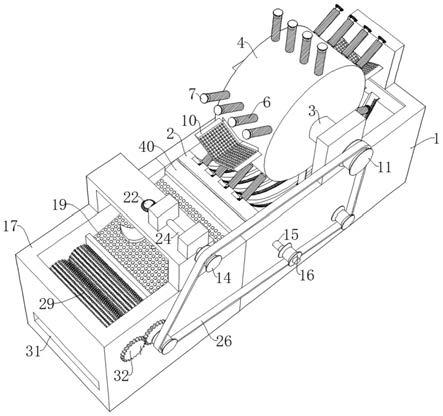

31.图1a为根据相关技术的灯条与导光板配合安装后的俯视结构图;

32.图1b为根据相关技术的灯条与导光板配合安装后的主视结构图;

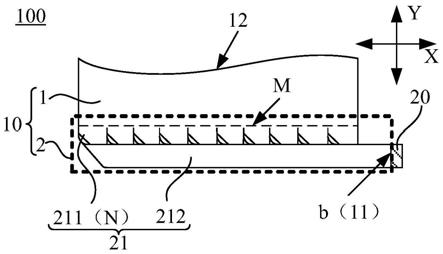

33.图2a为根据本公开一些实施例的一种侧入式光源的结构图;

34.图2b为根据本公开一些实施例的另一种侧入式光源的结构图;

35.图3a为根据本公开一些实施例的一种导光层的结构图;

36.图3b为根据本公开一些实施例的一种多层导光层层叠设置时的结构图;

37.图3c为根据本公开一些实施例的一种导光层定型件和第一盖体、第二盖体的分解结构图;

38.图3d为根据本公开一些实施例的一种导光层定型件的结构图;

39.图3e为图3d中导光层定型件沿a-a'处的截面图;

40.图3f为根据本公开一些实施例的一种导光层定型件与发光件、导光层、导光板(或显示面板)组装后的结构图;

41.图3g为图3f中沿b-b'处的截面图;

42.图3h为根据本公开一些实施例的一种导光层定型件与第一盖板、第二盖板、发光件、导光层、导光板(或显示面板)组装后的结构图;

43.图3i为图3h中沿c-c'处的截面图;

44.图4为根据本公开一些实施例的一种导光层在展开状态下与导光板(或显示面板)配合安装后的结构图;

45.图5为根据本公开一些实施例的一种发光件的结构图;

46.图6为根据本公开一些实施例的一种设置有反射涂层和吸光涂层的导光层的结构图;

47.图7a为根据本公开一些实施例的一种背光模组(或显示装置)的结构图;

48.图7b为根据本公开一些实施例的另一种背光模组的结构图;

49.图7c为根据本公开一些实施例的另一种显示装置的结构图;

50.图7d为根据本公开一些实施例的再一种显示装置的结构图;

51.图7e为根据本公开一些实施例的又一种显示装置的结构图;

52.图7f为根据本公开一些实施例的又一种显示装置的结构图;

53.图8为根据本公开一些实施例的一种显示面板的结构图。

具体实施方式

54.下面将结合附图,对本公开一些实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本公开所提供的实施例,本领域普通技术人员所获得的其他实施例,都属于本公开保护的范围。

55.除非上下文另有要求,否则,在整个说明书和权利要求书中,术语“包括(comprise)”及其其他形式例如第三人称单数形式“包括(comprises)”和现在分词形式“包括(comprising)”被解释为开放、包含的意思,即为“包含,但不限于”。在说明书的描述中,术语“一个实施例(one embodiment)”、“一些实施例(some embodiments)”、“示例性实施例(exemplary embodiments)”、“示例(example)”、“特定示例(specific example)”或“一些示例(some examples)”等旨在表明与该实施例或示例相关的特定特征、结构、材料或特性包括在本公开的至少一个实施例或示例中。上述术语的示意性表示不一定是指同一实施例或示例。此外,所述的特定特征、结构、材料或特点可以以任何适当方式包括在任何一个或多个实施例或示例中。

56.以下,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本公开实施例的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。

[0057]“a、b和c中的至少一个”与“a、b或c中的至少一个”具有相同含义,均包括以下a、b和c的组合:仅a,仅b,仅c,a和b的组合,a和c的组合,b和c的组合,及a、b和c的组合。

[0058]“a和/或b”,包括以下三种组合:仅a,仅b,及a和b的组合。

[0059]

本文中“适用于”或“被配置为”的使用意味着开放和包容性的语言,其不排除适用于或被配置为执行额外任务或步骤的设备。

[0060]

另外,“基于”的使用意味着开放和包容性,因为“基于”一个或多个所述条件或值的过程、步骤、计算或其他动作在实践中可以基于额外条件或超出所述的值。

[0061]

如本文所使用的那样,“约”、“近似”包括所阐述的值以及处于特定值的可接受偏差范围内的平均值,其中所述可接受偏差范围如由本领域普通技术人员考虑到正在讨论的测量以及与特定量的测量相关的误差(即,测量系统的局限性)所确定。

[0062]

本文参照作为理想化示例性附图的剖视图和/或平面图描述了示例性实施方式。在附图中,为了清楚,放大了层和区域的厚度。因此,可设想到由于例如制造技术和/或公差引起的相对于附图的形状的变动。因此,示例性实施方式不应解释为局限于本文示出的区域的形状,而是包括因例如制造而引起的形状偏差。例如,示为矩形的蚀刻区域通常将具有

弯曲的特征。因此,附图中所示的区域本质上是示意性的,且它们的形状并非旨在示出设备的区域的实际形状,并且并非旨在限制示例性实施方式的范围。

[0063]

显示装置中的lcd面板自身并不发光,为了清楚地看到lcd面板显示的内容,需要设置背光源。背光源的设计形态主要有侧入式光源和直下式光源两种。其中,直下式光源通常设置于lcd面板的下方,但由于直下式光源需要通过多层棱镜实现混光,使得显示装置的整体厚度较大,进而使得显示装置难以实现轻薄化设计。而侧入式光源可以直接设置在lcd面板的侧面,也可以与设置于lcd面板下方的导光板配合,设置在该导光板的侧面。因此,侧入式光源可以较好的解决由直下式光源造成的显示装置厚度较大的问题。但是,侧入式光源的混光距离较短,容易出现hotspot现象。如果增大侧入式光源的混光距离,则会导致显示装置的边框增大,使得显示装置难以实现窄边框设计。因此,侧入式光源的混光距离与入光效果相互制约,成为了窄边框需求的设计瓶颈。

[0064]

其中,hotspot又称为萤火虫光斑。示例性的,参见图1a和图1b,led灯01按照一定的间隙值排布形成灯条,灯条直接设置在导光板01的侧面。由于led灯01为点光源,光强分布近似朗伯体,也即发光状态为扇状发射,具有一定的出光角度,因此,多个led灯会在导光板入光侧形成亮度不同的发光区域,这种入光侧明暗交替现象叫做hotspot或者萤火虫光斑。如果hotspot不能在被遮挡的入光形程内(即导光板02的非有效出光区a1)结束,就会外露至导光板02的有效出光区a2(与lcd面板的显示区相对应),进而导致lcd面板的显示画面出现明暗相间现象,这种画面缺陷叫做hotspot不良。而且,在光线进入导光板02后,各led灯中心光强最强的光线(如图1b中箭头所示的光线)难以被有效利用,且朗伯体分布的光线在导光层内部散射效果差,因此还会进一步加重hotspot现象。

[0065]

基于此,本公开一些实施例提供一种侧入式光源100。如图2a和图2b所示,该侧入式光源100包括至少一层导光层10和至少一个发光件20。也即,该侧入式光源100可以仅包括一层导光层10,也可以包括层叠设置的多层导光层10(例如两层导光层10、五层导光层10或十层导光层10等);同时,该侧入式光源100可以仅包括一个发光件20,也可以包括多个发光件20(例如两个发光件20、五个发光件20或十个发光件20等)。

[0066]

对于至少一层导光层10而言,如图2a所示,该导光层10的侧面包括入光面11和出光面12,并且该导光层10包括位于入光面11和出光面12之间的弯曲区域n。与此同时,每个发光件20的发光面朝向至少一层导光层10的入光面11。这样设计,使得发光件20发出的光线可以从导光层10的入光面11进入导光层10内,并在经过导光层10的弯曲区域n后由导光层10的出光面12射出。

[0067]

其中,发光件20可以为led(light emitting diode,发光二极管)灯。

[0068]

通过设置侧入式光源100的导光层10中具有位于入光面11和出光面12之间的弯曲区域n,使得该侧入式光源100在应用于显示装置中时,可以减小对显示装置边框区域的占用,从而使显示装置可以实现窄边框设计。而且在显示装置实现窄边框设计的同时,由于该侧入式光源100包括具有弯曲区域n的导光层10,因此还能够增大该侧入式光源100的混光距离以及光线在导光层10内的散射效果,从而使得光线可以在导光层10内充分混匀后出射,有利于改善上述hotspot现象。

[0069]

在一些示例中,上述弯曲区域n的弯曲程度配置为不破坏其内部光线的全反射状态。例如,可以设置弯曲区域n的弯曲半径不小于其自身的厚度,这样可以防止弯曲区域n内

光线的全反射状态被打破,从而可以防止弯曲区域n处泄露光线,改善导光层10的导光效率。

[0070]

上述弯曲区域n的设置方式有多种。下面参照一些实施例对弯曲区域n的设置方式进行描述。

[0071]

在一些实施例中,如图2a所示,导光层10包括第一导光部分1和第二导光部分2。

[0072]

第一导光部分1的远离第二导光部分2的端面为出光面12。

[0073]

需要说明的是,该出光面12可以被配置为各种形状,从而可以适配于各种形状的导光板(或显示面板)。例如在该出光面12为曲面时,可以与侧面为曲面的导光板(或显示面板)匹配对位,以使光线进入到该导光板(或显示面板)中。此外,可以理解的是,该出光面12不局限于为曲面。也即,该出光面还可以为平面,或者该出光面12还可以同时包括平面和曲面,或者该出光面12还可以呈其它不规则形状。也即,此处只需要保证该出光面12能够与相应的导光板(或显示面板)的侧面匹配对位即可,本公开并不对此进行限制。

[0074]

继续参见图2a,第二导光部分2包括至少两个导光条21,每个导光条21包括与第一导光部分1相连的弯曲部211以及与弯曲部211相连的延伸部212。各延伸部212的与其连接弯曲部211一端相对的表面为子入光面b。每个发光件20的发光面朝向至少一个所述子入光面b,也即,可以设置一个发光件20的发光面朝向一个子入光面b(即此时每个发光件20的出射光线可以通过一个子入光面b进入到一个导光条21中),或者,也可以设置一个发光件20的发光面同时朝向两个或两个以上的子入光面b(即此时每个发光件20的出射光线可以通过两个或两个以上的子入光面b同时进入到两个或两个以上的导光条21中)。

[0075]

其中,每个导光层10的弯曲区域n包括该导光层10的各弯曲部21。在发光件20发出的光线进入到各导光条21期间,光线依次经过延伸部212和弯曲部211。之后,光线由导光条21的弯曲部211射向第一导光部分1。因此,在上述一些实施例中,增大了光线在导光层10中的混光距离,而且通过设置弯曲部211连接延伸部212与第一导光部分1,还可以增大光线散射效果,使得光线在导光层10中更充分的混匀,进而改善了hotspot现象。此外,通过设置弯曲部211,还可以减小导光层10沿第二方向y(如图2a和图2b所示)的尺寸,例如,可以使原本沿该第二方向y延伸的延伸部212,翻转至沿与该第二方向y垂直的第一方向x(如图2a和图2b所示)延伸,从而可以减小该侧入式光源100沿第二方向y的长度,使得该侧入式光源设置在显示装置中时,能够使显示装置实现窄边框设计。

[0076]

示例性的,各弯曲部211的弯曲程度配置为不破坏其内部光线的全反射状态。例如,可以设置各弯曲部211的弯曲半径不小于其自身的厚度,这样可以防止各弯曲部211内光线的全反射状态被打破,从而可以防止各弯曲部211处泄露光线,改善各弯曲部211的导光效率。

[0077]

在一些实施例中,如图3a所示,导光层10中延伸部212(本实施例中沿第一导光部分1的厚度方向z)层叠设置。这样设置,有利于减小第二导光部分2占用的空间范围,因此有利于实现该侧入式光源100的小型化设计,进而使得采用该侧入式光源100的显示装置易于实现窄边框设计。

[0078]

在一些实施例中,如图2a和图2b所示,导光层10中弯曲部211沿第一方向x依次排列;延伸部212沿所述第一方向x延伸。这样设计,使得各导光层10中第二导光部分2的至少两个导光条21排列整齐,并且使得各导光层10中第二导光部分2的至少两个导光条21的延

伸部212的子入光面b更容易与发光件20的发光面进行对位。

[0079]

示例性的,参见图2a和图2b,所述导光层10位于第一方向x的至少一侧设置有与该层导光层10对应的发光件20。具体而言,在一些示例中,所述导光层10沿第一方向x的一侧设置有与该层导光层10对应的一部分发光件20,所述导光层10沿第一方向x的另一侧设置有与该层导光层10对应的另一部分发光件20。其中,“一部分发光件20”可以是指一个发光件20,也可以是指两个或两个以上的发光件20。同样的,“另一部分发光件20”可以是指一个发光件20,也可以是指两个或两个以上的发光件20。而在另一些示例中,同一层导光层10沿第一方向x的同一侧设置有与该层导光层10对应的一个或多个发光件20,例如,图2a和图2b示出了同一层导光层10沿第一方向x的同一侧设置有与该层导光层10对应的一个发光件20的情况。

[0080]

示例性的,参见图2a,上述第一方向x与第一导光部分1的厚度方向彼此垂直,且该第一方向x平行于第一导光部分1和第二导光部分2之间的分界面m。

[0081]

继续参见图2a和图2b,在与同一层导光层10对应的发光件20(此处发光件20的数量可以是一个,也可以是两个或两个以上)位于该层导光层10沿第一方向x的同一侧的情况下,示例性的,该导光层10中弯曲部211的弯曲半径自靠近对应的发光件20至远离对应的发光件20的方向依次逐渐增大。这样设置,使得导光层10中与各个弯曲部211连接的各个延伸部212易于实现沿第一导光部分1的厚度方向层叠设置,换言之,这样设计,在导光条21的延伸部212层叠设置时,光线更容易通过各个弯曲部211,从而有利于提高混光效果。

[0082]

在此基础上,还可以设置该导光层10中延伸部212的长度自靠近第一导光部分1至远离第一导光部分1的方向依次逐渐增大,这样使得每层导光层10中延伸部212的子入光面易于连接在一起,以整体构成该导光层10的入光面11。示例性的,该入光面11包括平面和/或曲面,例如,该入光面可以仅包括平面,也可以仅包括曲面,还可以同时包括平面和曲面,或者,该入光面还可以呈其它不规则形状。

[0083]

示例性的,各延伸部212的子入光面b可以位于所述第一方向x的任一侧。具体而言,在一些示例中,各导光层10中一部分延伸部212的子入光面b位于所述第一方向x的一侧,各导光层10中另一部分延伸部212的子入光面b位于所述第一方向x的另一侧。此时,一部分延伸部212的子入光面b可以同时朝向同一个发光件20的发光面,另一部分延伸部212的子入光面b也可以同时朝向另一个发光件20的发光面。其中,“一部分延伸部212的子入光面b”可以是指一个延伸部的子入光面b,也可以是指两个或两个以上的延伸部212的子入光面b。同样的,“另一部分延伸部212的子入光面b”可以是指一个延伸部的子入光面b,也可以是指两个或两个以上的延伸部212的子入光面b。在另一些示例中,参见图2a和图2b,各导光层10中延伸部212的子入光面b位于所述第一方向x的同一侧。此时,如图2a和图2b所示,各导光层10中延伸部212的子入光面b可以同时朝向同一个发光件20的发光面。

[0084]

在一些实施例中,参见图3a和图3b,同一层导光层10中第一导光部分1沿其厚度方向y的至少一侧设置有延伸部212。也即同一层导光层10中各延伸部212可以位于该导光层10的第一导光部分1沿其厚度方向的任一侧。具体而言,在一些示例中,同一层导光层10中一部分延伸部212位于该导光层10的第一导光部分1沿其厚度方向y的一侧,同一层导光层10中另一部分延伸部位于该导光层10的第一导光部分1沿其厚度方向y的另一侧。此时,一部分延伸部212的子入光面b可以同时朝向同一个发光件20的发光面,另一部分延伸部212

的子入光面也可以同时朝向另一个发光件20的发光面;或者,延伸部212的子入光面b也可以同时朝向同一个发光件20的发光面。其中,“一部分延伸部212”可以是指一个延伸部212,也可以是指两个或两个以上的延伸部212。同样的,“另一部分延伸部212”可以是指一个延伸部212,也可以是指两个或两个以上的延伸部212。在另一些示例中,参见图3a和图3b,各导光层10中延伸部212位于第一导光部分1沿其厚度方向y的同一侧。此时,延伸部212的子入光面b可以同时朝向一个发光件20的发光面。

[0085]

继续参见图2a和图2b,以及图3a和图3b,在各导光层10中延伸部212位于第一导光部分1沿其厚度方向y的同一侧的情况下,示例性的,参见图2a和图2b,延伸部212的子入光面b构成导光层10的入光面11(例如,此时每层导光层10中延伸部212的子入光面平齐或者大致排列成曲面),该入光面11位于第一方向x相对两侧中的一侧,并且该入光面11朝向同一个发光件20的发光面。此处,该入光面11可以仅包括平面,也可以仅包括曲面,还可以同时包括平面和曲面,或者,该入光面还可以呈其它不规则形状。本公开对此不进行限制,只要该入光面11能够与导光板(或显示面板)的侧面匹配对位即可。

[0086]

需要说明的是,上述各导光层10的入光面包括该导光层10中的子入光面b。每个发光件20可以发出的光线可以仅射向每层导光层10中的一个子入光面b,也可以同时射向每层导光层10中的两个或两个以上的子入光面b,或者,还可以同时射向每层导光层10中的子入光面。本公开对此不进行限制。此外,在该侧入式光源100仅包括一层导光层10时,该层导光层10的出光面12为该侧入式光源100的出光表面;而在该侧入式光源100包括两层或两层以上的导光层10时,导光层10的出光面12共同构成该侧入式光源100的一个出光表面(例如,此时导光层10的出光面12平齐或者大致排列成曲面)。可以理解,本公开不对该出光表面的形状大小进行限定,只需满足该出光表面可以与导光板(或显示面板)的侧面匹配对位,使光线能够进入到该导光板(或显示面板)即可。例如,该侧入式光源100的出光表面可以仅包括平面,也可以仅包括曲面,还可以同时包括平面和曲面,或者,该出光表面还可以呈其它不规则形状。

[0087]

该侧入式光源100中导光层10的层数可以由对位厚度决定。也即,在各导光层10的厚度一定的情况下,可以根据导光板(或显示面板)的厚度,来决定侧入式光源100中导光层的层数,以使两者厚度一致或近似一致,从而使得光线能够几乎全部进入到导光板(或显示面板)中。

[0088]

该侧入式光源100中发光件20的个数可以根据所需要提供的亮度决定。也即,该发光件20的个数也可以随所需要提供的亮度的增加而增加。

[0089]

示例性的,各层导光层10的材料包括柔性材料。例如可以选用导光性能较好的柔性材料;在一些示例中,该导光层10的材料包括pc(polycarbonate,聚碳酸酯)、pet(polyethylene terephthalate,涤纶树脂)等柔性材料。此外,该导光层10的厚度可以设置为不超过100μm。这样设计,使得该导光层10易于弯折、对位,并且使得该导光层10在弯折时不容易断裂。

[0090]

对于各导光层10而言,参见图4,第二导光部分2包括至少两个导光条21。这两个导光条21可以由层状部分通过刀具直接切割而成。随后,将各导光条由沿第二方向y延伸翻转至沿第一方向x延伸,即可得到图2a示出的导光层10。

[0091]

值得指出的是,参见图4,假设该侧入式光源仅包括一层导光层10,该导光层10中

第一导光部分1的出光面12与导光板500(或显示面板400)的侧面匹配对位。且该导光层10的第二导光部分2等宽度分为五个导光条21,五个导光条21以上述方式弯折后对应同一led灯(即发光件)。此时,在显示区aa内沿第一方向x分别提取c1~c5五点亮度,其亮度均一性大于95%,因此,可以证明,该导光层10的第二导光部分2分切后,对于显示区aa的亮度均一性几乎无影响。

[0092]

其中,各导光层10中第二导光部分2的分切数(即导光条21的个数)可以由发光件20的发光面高度决定。例如,在每个发光件20的发光面朝向一层导光层10中的子入光面的情况下,该分切数(即导光条21的个数)可以随发光件20发光面高度的增加而增加。可以理解,各导光条10的层厚是一定的,因此导光条21的个数越多,导光条21叠加后的整体厚度越厚,而该导光条21叠加后的整体厚度与发光件20发光面的高度对应,因此通过合理设置导光条21的个数,即可使该导光条21叠加后的整体厚度与发光件20发光面的高度相同或相近。在此基础上,还可以根据发光件20发光面的宽度,设置各导光条21的宽度(即翻转前的各导光条21沿第一方向x的尺寸),进而能够使发光件20的发光面能够与各导光层10中翻转后的导光条21的子入光面b更充分地贴合。

[0093]

例如,参见图5,以高度h2为0.6mm、宽度d2为3.8mm的发光件20的为例,单层导光层厚度可以选用50μm,材料可以包括pc。此时,将该导光层10的第二导光部分2等分为十份,每份宽度d1(例如图2b、图3a和图4中示出的d1)为3.8mm,也即使d1=d2,这样导光条21弯曲并与发光件20配合后,可确保发光件20的宽度方向不漏光。同时,将十个导光条21分别弯折后层叠设置,其总厚度h1(例如图3a中示出的h1)等于50μm

×

10=500μm,也即0.5mm,而0.5mm小于0.6mm(即h1小于h2),因此该导光层10与发光件20对位(例如通过机械结构实现对位安装)后,能够确保光线由发光件20全部进入导光层10的内部。

[0094]

此外,对于高亮度显示需求,单层导光层10匹配一个发光件20无法满足时,可以增加单层导光层10匹配的发光件20的个数;或者,还可以可选用图2b和图3b示出的多层导光层10层叠的结构。

[0095]

在多层导光层10层叠的结构中,参见图2b和图3b,通过设置各导光层10长度不同,可以分别实现与发光件20进行对位。并且可以通过设置导光层的层数,灵活切换发光件20的数量。

[0096]

在侧入式光源包括层叠设置的至少两层导光层10的情况下,示例性的,如图3b所示,该侧入式光源还包括设置于相邻两层导光层10之间的贴合胶30,该贴合胶30的折射率与导光层10的折射率基本相同。此处“基本相同”可以是指两者的折射率相等,也可以是指这两者的折射率之差小于其中较大一者的折射率的八分之一。在该示例中,可以使相邻两层导光层10之间相对固定,提高了相邻两层导光层10之间的连接稳定性和可靠性,并且贴合胶30的设置不容易对相邻两层导光层10之间的光线产生较大的影响,光线仍能够在层叠设置的导光层10内实现全反射。此外,在另一些示例中,该相邻两层导光层10之间也可以不设置上述贴合胶30,此时,光线更容易在层叠设置的导光层10内实现全反射。

[0097]

在一些实施例中,上述贴合胶30为反射性胶,此时,各个导光层10内的光线之间不会相互干扰。

[0098]

此外,在导光层10中的多个延伸部212层叠设置的情况下,可以在任意相邻两个延伸部212之间设置上述贴合胶30。并且,位于该任意相邻两个延伸部212之间的贴合胶30,可

以设置为与延伸部212的折射率基本相同,也可以设置为反射性胶。而对于在相邻两个延伸部212之间设置贴合胶30的有益效果,则与上述在相邻两层导光层10之间设置贴合胶30的有益效果相同,所以此处不再进行赘述。

[0099]

在一些实施例中,参见图2b和图3b,导光层10的层数为至少两层,导光层10的第二导光部分2沿第二方向y依次排列。这样设置,使得各层导光层10便于与对应的发光件20对位安装,在满足高亮度需求的同时,使得整个侧入式光源100结构整齐,利于实现小型化,进而便于将其安装在显示装置中,使显示装置不易出现hotspot不良的同时,实现窄边框设计。

[0100]

示例性的,上述第二方向y与第一导光部分1的厚度方向彼此垂直,且该第二方向y垂直于第一导光部分1和第二导光部分2之间的分界面m。

[0101]

在一些实施例中,如图3c~3e所示,侧入式光源100还包括导光层定型件101,导光层定型件101具有相对的第一主表面和第二主表面,以及贯通于第一主表面和第二主表面的多个连通槽1011。如图3f所示,导光层的各弯曲部211穿过一个连通槽,使导光层的各延伸部212靠近第一主表面,并使导光层的第一导光部分1靠近第二主表面。这样设置,可以利用导光层定型件101对导光层起到一定的支撑作用,从而使得导光层的整体结构更加稳定。

[0102]

其中,示例性的,参见图3c和图3d,多个连通槽1011之间相互平行。这样设计,有利于使延伸部212沿同一方向延伸。

[0103]

图3e示出了图3d中连通槽1011沿a-a'向的一种截面示意图。示例性的,参见图3e和图3f,该连通槽1011的一个侧壁w呈弧面状;弯曲部211穿过该连通槽1011且贴附在呈弧面状的所述侧壁w上,以使弯曲部211的弯曲程度不破坏其内部光线的全反射状态。例如,可以设置弯曲部211贴附在侧壁w时,弯曲部211的弯曲半径不小于其自身的厚度。这样设置,可以防止弯曲部211处泄露光线,改善了导光层10的导光效率。

[0104]

继续参见图3e,该连通槽1011的另一个侧壁(即,与连通槽1011的与侧壁w相对的侧壁)可以设置为任意形状。例如,该另一个侧壁可以设置为图3e示出的平面。在此基础上,还可以将该另一个侧壁位于连通槽1011开口处的端部设置为曲面状,这样使得延伸部212和弯曲部211在穿过该连通槽1011时,不容易被该连通槽1011的另一个侧壁划伤。

[0105]

在一些实施例中,参见图3g,所述侧入式光源还包括第一反射胶601和/或第二反射胶602。

[0106]

第一反射胶601设置于底座101的第一主表面与所述导光层中距离所述第一主表面最近的所述延伸部212之间。这样设置,既可以使延伸部212贴附在底座101的第一主表面上,又可以利用第一反射胶601对光线进行反射。也即,通过设置第一反射胶601,既实现对延伸部212的固定,又使得延伸部212中的光线不容易被萃取到底座101中。

[0107]

第二反射胶602设置于底座101的第二主表面与所述导光层的第一导光部分1之间。这样设置,既可以至少部分第一导光部分1(也即该第一导光部分1中靠近第二主表面的区域)贴附在底座101的第二主表面上,又可以利用第二反射胶602对光线进行反射。也即,通过设置第二反射胶602,即实现对该至少部分第一导光部分1的固定,又使得该至少部分第一导光部分1内的光线不容易被萃取到底座101中。

[0108]

在一些实施例中,如图3c和图3d所示,所述导光层定型件101包括:设置于所述第一主表面上的第一凹槽1012和第二凹槽1013,第二凹槽1013位于第一凹槽1012的一侧。结

合图3f,导光层的各延伸部212位于第一凹槽1013内,所述至少一个发光件20位于第二凹槽1013内。这样设计,可以利用第一凹槽1012容纳导光层的各延伸部212,同时可以利用第二凹槽1013容纳所述至少一个发光件20。同时,可以使第二凹槽1013内的各个发光件20的发光面朝向第一凹槽1012内对应的延伸部212的子入光面。

[0109]

在此基础上,示例性的,参见图3c,第一凹槽1012的底壁呈阶梯状。这样设计,使得各层导光层的延伸部212在弯折后均容易与第一凹槽1012的底壁相接触。

[0110]

示例性的,参见图3c,该侧入式光源还包括覆盖于第一凹槽1012和第二凹槽1013上的第一盖体102。这样设置,可以将导光层的各延伸部212限定在上述第一凹槽1012内,同时将所述至少一个发光件20限定在上述第二凹槽1013内。也即,可以将各延伸部212和所述至少一个发光件20限定在导光层定型件101和第一盖体102之间的区域。

[0111]

其中,第一盖体102与导光层定型件101之间可以是可拆卸连接,也可以是固定连接,本公开对此不做限定,只要这两者可以实现相对固定即可。

[0112]

示例性的,参见图3h和图3i,所述第一盖体102与所述导光层的第二导光部分2之间具有间隙。这样设计,使得第二导光部分2与第一盖体102之间不直接接触(例如可以被空气所隔绝),进而使得该第二导光部分2内的光线不容易被萃取到第一盖体102中。

[0113]

在一些实施例中,参见图3c和图3f,所述导光层定型件101包括:设置于第二主表面上的第三凹槽1014,至少部分第一导光部分1(也即该第一导光部分1中靠近第二主表面的区域)位于第三凹槽1014内。这样设计,可以利用第三凹槽1014容纳部分第一导光部分1。

[0114]

继续参见图3f,在另一些实施例中,第一导光部分1还包括位于第三凹槽1014外的另一部分,该另一部分第一导光部分1的端部(即侧入式光源的出光面)可以与导光板500(或显示面板400)的侧面相对设置,从而使光线可以入射至导光板500(或显示面板400)中。

[0115]

其中,该另一部分第一导光部分1可以设置为图3f示出的平面状,或者也可以设置为弯曲状,例如,通过弯曲该另一部分第一导光部分1可以使导光层定型件101位于导光板500(或显示面板400)的下方,从而可以减小对导光板500(或显示面板400)周侧空间的占用。

[0116]

在此基础上,示例性的,参见图3c,该侧入式光源还包括覆盖于第三凹槽1014上的第二盖体103。这样设置,可以将部分第一导光部分1限定在上述第三凹槽1014内。也即,可以将部分第一导光部分1限定在导光层定型件101和第二盖体103之间的区域。

[0117]

其中,第二盖体103与导光层定型件101之间可以是可拆卸连接,也可以是固定连接,本公开对此不做限定,只要这两者可以实现相对固定即可。

[0118]

示例性的,参见图3h和图3i,所述第二盖体103与所述导光层的第一导光部分1之间具有间隙。这样设计,使得第一导光部分1与第二盖体103之间不直接接触(例如可以被空气所隔绝),进而使得该第一导光部分1内的光线不容易被萃取到第二盖体103中。

[0119]

需要说明的是,在另一些实施例中,上述导光层定型件101可以同时包括第一凹槽1012、第二凹槽1013和第三凹槽1014。对于设置该第一凹槽1012、第二凹槽1013和第三凹槽1014的有益效果,此处不再赘述。

[0120]

在此基础上,示例性的,侧入式光源可以同时包括上述第一盖体102和第二盖体103。而对于设置上述第一盖体102和第二盖体103的有益效果,此处也不再赘述。此处,值得指出的是,在该侧入式光源同时包括第一盖体102和第二盖体103的情况下,用于容纳所述

至少一个发光件20的第二凹槽1013可以设置为不具有底壁的通槽,此时,可以利用第一盖体102和第二盖体103共同实现将所述至少一个发光件20限定在第二凹槽1013内。

[0121]

其中,上述导光层定型件101、第一盖体102和第二盖体103均可以由不透光材料制成,这样可以较好的将光线限制在导光层定型件101与第一盖体102之间,以及导光层定型件101和第二盖体103之间,防止出现漏光现象。

[0122]

在一些实施例中,如图3a所示,第一导光部分1包括具有出光面12的第一部分10a;和,位于第一部分10a与第二导光部分2之间、且呈弯曲状的第二部分10b。

[0123]

其中,所述导光层10的弯曲区域n包括所述导光层10中第一导光部分1的第二部分10b。

[0124]

这样设置,有利于增大光线在在导光层10内的散射效果,使得光线可以在导光层10内充分混匀后出射,有利于改善上述hotspot现象。

[0125]

示例性的,第二部分10b的弯曲程度配置为不破坏其内部光线的全反射状态。例如,可以设置第二部分10b的弯曲半径不小于其自身的厚度,这样可以防止该第二部分10b内光线的全反射状态被打破,从而可以防止该第二部分10b处泄露光线,改善该第二部分10b的导光效率。

[0126]

在上述一些实施例的基础上,示例性的,如图3a所示,该第一导光部分1还包括:位于第二部分10b与第二导光部分2之间的第三部分10c,第三部分10c与第一部分10a彼此大致平行,且该第三部分10c和第一部分10a位于第二部分10b的同一侧。其中,“大致平行”是指第三部分10c与第一部分10a之间可以平行或者也可以存在一定的偏差,例如该第三部分10c所在平面与第一部分10a所在平面之间可能具有10度以内的夹角。

[0127]

这样设计,使得各导光层10的出光面12与导光板(或显示面板)的侧面匹配对位时,各导光层的第二导光部分2可以延伸至导光板(或显示面板)的下方,这样有利于减小对导光板(或显示面板)周侧空间的占用,进而有利于使采用该侧入式光源的显示装置实现窄边框设计。

[0128]

需要说明的是,侧入式光源100的各导光层中可以仅包括上述第一导光部分1,也可以仅包括上述第二导光部分2,或者还可以同时包括上述第一导光部分1和第二导光部分2。本公开不对此进行限制。

[0129]

在一些实施例中,参见图6,该侧入式光源100还包括设置于所述至少一层导光层10的裸露表面的反射涂层40。例如该反射涂层40可以为白胶。这样设计,可以利用反射涂层40对导光层10中的光线进行反射,从而使光线在导光层10中发生全反射。需要说明的是,图6仅以侧入式光源100包括一层导光层为例进行示意,应当理解,在该侧入式光源100包括两层或两层以上的导光层10的情况下,该两层或两层以上的导光层10整体贴合后的裸露表面上,均可以设置有上述反射涂层。

[0130]

此外,值得指出的是,对于上述弯曲状的第一导光部分1,以及第二导光部分2中的弯曲部211而言,光线较容易从弯曲状的第一导光部分1或者第二导光部分2中的弯曲部211处折射至导光层10外(例如,在第一导光部分1的弯曲半径小于其自身的厚度的情况下,光线容易从第一导光部分1处折射至导光层10外;在各弯曲部211的弯曲半径小于其自身的厚度的情况下,光线容易从各弯曲部211处折射至导光层10外)。而上述一些实施例中,通过在所述至少一层导光层10的裸露表面设置反射涂层40,可以较好的防止光线泄露(例如,即使

在第一导光部分1的弯曲半径小于其自身的厚度的情况下,也能够通过反射涂层40较好的防止光线从弯曲状的第一导光部分1处泄露至导光层10外;同样的,即使在各弯曲部211的弯曲半径小于其自身的厚度的情况下,也能够通过反射涂层40较好的防止光线从各弯曲部211处泄露至导光层10外),从而有利于保证从导光层10的出光面12出射的光线量。

[0131]

在一些实施例中,参见图6,该侧入式光源100还包括设置于反射胶层40远离所述至少一层导光层10一侧表面的吸光涂层50。例如该吸光涂层50可以为黑胶。这样设计,使得光线即使穿过了反射涂层40,也会被吸光涂层50所阻挡和吸收。进而能够防止光线泄露而照射到显示装置中的其它部件,不易对其它部件造成影响。

[0132]

本公开一些实施例提供了一种背光模组200,参见图7a和图7b,背光模组200包括导光板500和如上所述的侧入式光源100,所述侧入式光源100的出光面朝向所述导光板500的至少部分侧面(例如可以是朝向该导光板500的部分侧面,也可以是朝向该导光板500的全部侧面)。

[0133]

由于该背光模组200包括上述任一实施例所述的侧入式光源100,所以该背光模组200具有如上所述侧入式光源100的全部有益效果,此处不再赘述。

[0134]

本公开一些实施例提供了一种显示装置300,如图7a和图7c所示,该显示装置300包括显示面板400和如上所述的侧入式光源100,所述侧入式光源100的出光面朝向所述显示面板400的至少部分侧面(例如可以是朝向该显示面板400的部分侧面,也可以是朝向该显示面板400的全部侧面)。示例性的,该显示面板400可以为透明显示面板。该透明显示面板中可以包括光波导层,此时,可以利用光波导层的侧面接收侧入式光源100出射光线,并使光线在该光波导层内发生全反射。

[0135]

由于该显示装置300包括上述任一实施例所述的侧入式光源100,所以该显示装置300具有如上所述侧入式光源100的全部有益效果,此处不再赘述。

[0136]

本公开一些实施例还提供了一种显示装置300a,如图7d所示,该显示装置300a包括显示面板400和如上所述的背光模组。所述显示面板400的相对两侧分别为显示侧q1和非显示侧q2。所述背光模组200设置于所述显示面板400的非显示侧。

[0137]

由于该显示装置300a包括上述任一实施例所述的侧入式光源100,所以该显示装置300a具有如上所述侧入式光源100的全部有益效果,此处不再赘述。

[0138]

本公开一些实施例还提供了一种显示装置300b,如图7e所示,该显示装置300b包括显示面板400和如上所述的背光模组。所述显示面板400的相对两侧分别为显示侧q1和非显示侧q2。所述背光模组200的导光板500设置于所述显示面板400的显示侧q1,所述背光模组200的侧入式光源100延伸至所述显示面板400的非显示侧q2。

[0139]

此时,显示面板400为反射式显示面板,例如该显示面板400中靠近所述非显示侧q2的区域设置有反射层,从而能够将由导光板500入射至显示面板400的光线反射至所述显示面板400的显示侧q1,从而实现画面显示。

[0140]

由于该显示装置300b包括上述任一实施例所述的侧入式光源100,所以该显示装置300b具有如上所述侧入式光源100的全部有益效果,此处不再赘述。

[0141]

此外,需要说明的是,上述图7a~图7e中任一者包含的侧入式光源100,可以设置有如上所述的导光层定型件101、第一盖板102和第三盖板103。例如,参见图7f,图7f在图7d示出的显示装置300a的基础上,增加了导光层定型件101、第一盖板102和第三盖板103。这

样可以对侧入式光源100中各导光层的第二导光部分进行固定,使第二导光部分不容易发生变形,进而提高了光线在各第二导光部分内传播的稳定性,也即不易因第二导光部分发生变形而出现漏光现象。

[0142]

上述仅以显示装置300a为示例进行了说明,可以理解的是,上述背光模组200、显示装置300和显示装置300b中任一者的侧入式光源100,均可以包括如上所述的导光层定型件101、第一盖板102和第三盖板103。并且能够达到与上述显示装置300a相同的技术效果,此处不再赘述。

[0143]

上述显示装置300、显示装置300a和显示装置300b中的任一者可以是电视、数码相机、手机、手表、平板电脑、笔记本电脑、导航仪等任何具有显示功能的部件。

[0144]

上述显示面板400可以为液晶显示面板,例如该液晶显示面板可以为tn(twisted nematic,扭曲向列型)显示面板、ips(in-plane switching,平面转换型)显示面板和va(vertical alignment,垂直配向型)显示面板中的任一种。

[0145]

在一些实施例中,如图8所示,该显示面板400包括:阵列基板41、对盒基板42以及设置在阵列基板41和对盒基板42之间的液晶层43。

[0146]

如图8所示,阵列基板41的每个亚像素均设置有位于第一衬底410上的薄膜晶体管411和像素电极412。薄膜晶体管411包括有源层、源极、漏极、栅极及栅绝缘层,源极和漏极分别与有源层接触,像素电极412与薄膜晶体管411的漏极电连接。

[0147]

在一些示例中,如图8所示,阵列基板41还包括设置在第一衬底410上的公共电极413。像素电极412和公共电极413可以设置在同一层,在此情况下,像素电极412和公共电极413均为包括多个条状子电极的梳齿结构。像素电极412和公共电极413也可以设置在不同层,在此情况下,如图8所示,像素电极412和公共电极413之间设置有第一绝缘层414。在公共电极413设置在薄膜晶体管411和像素电极412之间的情况下,如图8所示,公共电极413与薄膜晶体管411之间还设置有第二绝缘层415。在另一些示例中,对盒基板42包括公共电极413。

[0148]

如图8所示,对盒基板42包括设置在第二衬底420上的彩色滤光层421,在此情况下,对盒基板42也可以称为cf(color filter,彩膜基板)。其中,彩色滤光层421至少包括红色光阻单元、绿色光阻单元以及蓝色光阻单元,红色光阻单元、绿色光阻单元以及蓝色光阻单元分别与阵列基板41上的亚像素一一正对。对盒基板42还包括设置在第二衬底420上的黑矩阵图案422,黑矩阵图案422用于将红色光阻单元、绿色光阻单元以及蓝色光阻单元间隔开。

[0149]

示例性的,如图8所示,液晶显示面板400还包括设置在对盒基板42远离液晶层43一侧的第一偏光片44以及设置在阵列基板41远离液晶层43一侧的第二偏光片45。

[0150]

以上所述,仅为本公开的具体实施方式,但本公开的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本公开揭露的技术范围内,想到变化或替换,都应涵盖在本公开的保护范围之内。因此,本公开的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。