1.本发明涉及一种内窥镜用物镜及内窥镜。

背景技术:

2.以往,作为从最远点物体向最近点物体进行对焦的内窥镜用物镜,已知有在下述专利文献1中记载的内窥镜用物镜。

3.专利文献1:日本专利公开2016-114870号公报

4.近年来,要求一种内窥镜用物镜,其可以对远点物体和近点物体切换对焦,并且近点物体观察状态下的景深宽。

技术实现要素:

5.本发明是鉴于上述情况而完成的,其目的在于提供一种内窥镜用物镜及具备该内窥镜用物镜的内窥镜,所述内窥镜用物镜可以对远点物体和近点物体切换对焦,近点物体观察状态下的景深宽,并具有良好的光学性能。

6.本发明的第1内窥镜用物镜具备:光圈;透镜,比光圈更靠近物体侧配置,少一片像侧透镜面为凹面;及至少一组接合透镜,比光圈更靠近像侧配置,整个系统的一部分透镜通过沿着光轴移动而从最远点物体向最近点物体进行对焦,在对焦于最远点物体的状态及对焦于最近点物体的状态下具有120度以上的全视角,在将对焦于最近点物体的状态下的整个系统的焦距设为fn,将对焦于最近点物体的状态下的半视角设为θn,将对焦于最近点物体的状态下的最大像高设为hn的情况下,满足下述条件式(1)。

7.1.4<fn

×

(tanθn)/hn<2

ꢀꢀ

(1)

8.本发明的第2内窥镜用物镜具备:光圈;透镜,比光圈更靠近物体侧配置,至少一片像侧透镜面为凹面;及至少一组接合透镜,比光圈更靠近像侧配置,整个系统的一部分透镜通过沿着光轴移动而从最远点物体向最近点物体进行对焦,在对焦于最远点物体的状态及对焦于最近点物体的状态下具有120度以上的全视角,在将对焦于最近点物体的状态下的f值设为fn,将对焦于最远点物体的状态下的f值设为ff的情况下,满足下述条件式(2)。

9.1.1<fn/ff<3

ꢀꢀ

(2)

10.在以下本项中,将本发明的第1内窥镜用物镜及本发明的第2内窥镜用物镜总称为本发明的内窥镜用物镜。

11.在将对焦于最近点物体的状态下的整个系统的焦距设为fn,将对焦于最近点物体的状态下的半视角设为θn,将对焦于最近点物体的状态下的最大像高设为hn的情况下,本发明的内窥镜用物镜优选满足下述条件式(1-1),更优选满足下述条件式(1-2)。

12.1.5<fn

×

(tanθn)/hn<1.9

ꢀꢀ

(1-1)

13.1.6<fn

×

(tanθn)/hn<1.9

ꢀꢀ

(1-2)

14.在将对焦于最近点物体的状态下的f值设为fn,将对焦于最远点物体的状态下的f值设为ff的情况下,本发明的内窥镜用物镜优选满足下述条件式(2-1),更优选满足下述条

件式(2-2)。

15.1.2<fn/ff<2.5

ꢀꢀ

(2-1)

16.1.2<fn/ff<2

ꢀꢀ

(2-2)

17.在将对焦于最近点物体的状态下的整个系统的焦距设为fn,在将对焦于最远点物体的状态下的整个系统的焦距设为ff的情况下,本发明的内窥镜用物镜优选满足下述条件式(3),更优选满足下述条件式(3-1)。

18.0.7<fn/ff<1.2

ꢀꢀ

(3)

19.0.8<fn/ff<1.1

ꢀꢀ

(3-1)

20.本发明的内窥镜用物镜可以构成为如下:包括具有开口部的光圈部件,当进行对焦时,f值通过该光圈部件移动而改变。在该结构中,在将对焦于最远点物体的状态下的、在光圈的物体侧与光圈连续配置的透镜和在光圈的像侧与光圈连续配置的透镜在光轴上的间隔设为df,将对焦于最远点物体的状态下的整个系统的焦距设为ff的情况下,优选满足下述条件式(4),更优选满足下述条件式(4-1)。

21.0.3<ff/df<15

ꢀꢀ

(4)

22.0.5<ff/df<12

ꢀꢀ

(4-1)

23.本发明的内窥镜用物镜可以构成为如下:在比光圈更靠近物体侧包括:物体侧透镜面在光轴附近呈凸面形且随着趋向周围呈正屈光力变强的非球面形状的透镜。

24.在将对焦于最近点物体的状态下的整个系统的焦距设为fn,将对焦于最近点物体的状态下的、在光圈的物体侧与光圈连续配置的透镜和光圈在光轴上的间隔设为dsn的情况下,优选满足下述条件式(5),更优选满足下述条件式(5-1)。

25.0.3<fn/dsn<2.5

ꢀꢀ

(5)

26.0.5<fn/dsn<2

ꢀꢀ

(5-1)

27.在光圈的物体侧与光圈连续配置的透镜的物体侧透镜面优选为凸面。

28.本发明的内窥镜用物镜可构成为如下:包括整个系统的最靠近像侧的透镜的透镜组通过一体地沿着光轴移动而从最远点物体向最近点物体进行对焦。

29.本发明的内窥镜用物镜可以构成为如下:包括与光圈连续配置的至少一片透镜的透镜组通过一体地沿着光轴移动而从最远点物体向最近点物体进行对焦。

30.本发明的内窥镜具备本发明的内窥镜用物镜。

31.另外,本说明书的“由~组成,”、“由~组成”是指除了所举出的构成要件以外,还可以包括:实质上不具有屈光力的透镜;光圈、滤光片及盖玻璃等除了透镜以外的光学要件;及透镜凸缘、镜筒及成像元件等。

32.在本说明书中,“具有正屈光力的透镜”及“正透镜”的含义相同。“具有负屈光力的透镜”及“负透镜”的含义相同。“单透镜”是指未接合的一片透镜。然而,复合非球面透镜(球面透镜与形成在该球面透镜上的非球面形状的膜构成为一体,并且整体作为一个非球面透镜发挥功能的透镜)不视为接合透镜,而作为一片透镜进行处理。除非另有说明,否则在近轴区域中考虑与包括非球面的透镜有关的屈光力的符号及表面形状。

33.在本说明书中,“整个系统”是指内窥镜用物镜。条件式中使用的“焦距”是近轴焦距。条件式中使用的值为以d线为基准时的值。本说明书中记载的“d线”、“c线”、“f线”及“e线”为明线,d线的波长为587.56nm(纳米),c线的波长为656.27nm(纳米),f线的波长为

486.13nm(纳米),e线的波长为546.07nm(纳米)。

34.发明效果

35.根据本发明,能够提供一种内窥镜用物镜及具备该内窥镜用物镜的内窥镜,所述内窥镜用物镜可以对远点物体与近点物体切换对焦,近点物体观察状态下的景深宽,并具有良好的光学性能。

附图说明

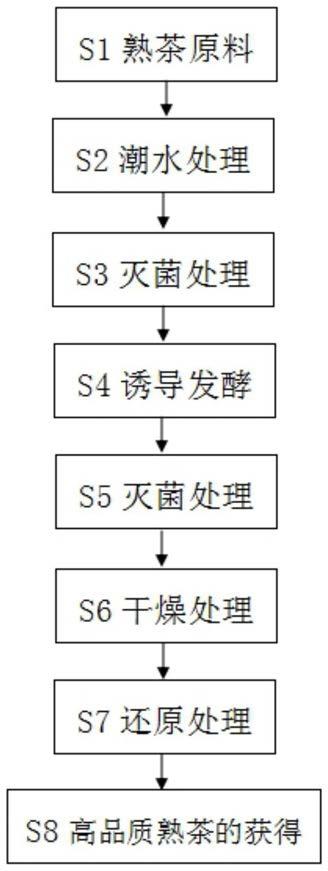

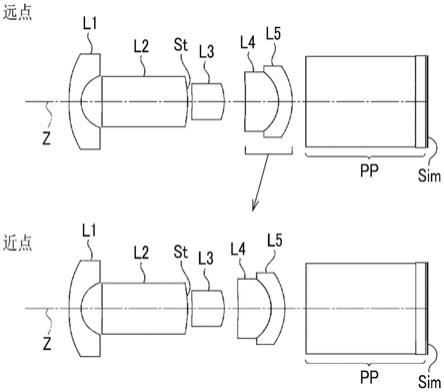

36.图1是对应于实施例1的内窥镜用物镜,并表示一实施方式所涉及的内窥镜用物镜的结构的剖视图。

37.图2是表示图1的内窥镜用物镜的结构和光束的剖视图。

38.图3是实施例1的内窥镜用物镜的各像差图。

39.图4是表示实施例2的内窥镜用物镜的结构的剖视图。

40.图5是实施例2的内窥镜用物镜的各像差图。

41.图6是表示实施例3的内窥镜用物镜的结构的剖视图。

42.图7是实施例3的内窥镜用物镜的各像差图。

43.图8是表示实施例4的内窥镜用物镜的结构的剖视图。

44.图9是实施例4的内窥镜用物镜的各像差图。

45.图10是表示实施例5的内窥镜用物镜的结构的剖视图。

46.图11是实施例5的内窥镜用物镜的各像差图。

47.图12是表示光圈部件的第1结构例的图。

48.图13是表示光圈部件的第2结构例的图。

49.图14是表示光圈部件的第3结构例的图。

50.图15是一实施方式所涉及的内窥镜的概略结构图。

51.符号说明

52.1-内窥镜用物镜,2-成像元件,10、30、40、50-光圈部件,12-第1开口部,14-第2开口部,16、36-中心,20-面,32、42、52-开口部,100-内窥镜,102-操作部,104-插入部,106-通用塞绳,107-软性部,108-弯曲部,109-弯曲操作旋钮,110-前端部,a、b、c-箭头,hf、hn-最大像高,l1~l9-透镜,p1、pp-光学部件,sim-像面,st-孔径光阑,z-光轴,θf、θn-半视角。

具体实施方式

53.以下,参考附图对本发明的实施方式进行详细说明。

54.在内窥镜中,期望欲整体观察宽范围,并且期望欲局部详细观察在整体观察中发现的患部等。为了满足该需求,本发明的实施方式所涉及的内窥镜用物镜构成为可以对远点物体和近点物体进行对焦。由此,能够切换适合于整体观察的远点侧观察状态和适合于局部观察的近点侧观察状态而使用。以下,将对焦于最远点物体的状态称为最远点对焦状态,将对焦于最近点物体的状态称为最近点对焦状态。最远点对焦状态对应于最远点物体观察状态,最近点对焦状态对应于最近点物体观察状态。

55.图1中示出包括本发明的一实施方式所涉及的内窥镜用物镜的光轴z的截面中的结构。图2中示出包括图1的内窥镜用物镜的光轴z中截面中的结构和光束。在图2中,作为光

束而示出轴上光束和最大像高的光束。图1及图2所示例对应于后述实施例1。在图1及图2中,左侧为物体侧,右侧为像侧,在标注为“远点”的上段示出最远点对焦状态,在标注为“近点”的下段示出最近点对焦状态。以下,主要参考图1进行说明。

56.作为一例,图1的内窥镜用物镜沿着光轴z从物体侧向像侧依次由透镜l1、透镜l2、开口光圈st、透镜l3、透镜l4及透镜l5组成。透镜l4与透镜l5彼此接合。

57.图1中示出在透镜l5与像面sim之间配置有入射面和出射面平行的光学部件pp的例子。光学部件pp是假定了棱镜、滤光片及盖玻璃等的部件。光学部件pp是不具有屈光力的部件,也可以是省略光学部件pp的结构。

58.该内窥镜用物镜构成为如下;在最远点对焦状态及最近点对焦状态这两种状态下,具有120度以上的全视角。根据该结构,能够确保宽视野。图2中示出最远点对焦状态下的半视角θf及最近点对焦状态下的半视角θn。全视角是半视角的2倍。

59.该内窥镜用物镜具备:开口光圈st;透镜,比开口光圈st更靠近物体侧配置,至少一片像侧透镜面为凹面;及至少一组接合透镜,比开口光圈st更靠近像侧配置。通过采用这种结构,有利于在抑制像散的同时加宽光学系统的角度。在图1的例子中,比开口光圈st更靠近物体侧配置的透镜l1的像侧透镜面为凹面,比开口光圈st更靠近像侧配置的透镜l4与透镜l5构成接合透镜。

60.在该内窥镜用物镜中,整个系统的一部分透镜通过沿着光轴z移动而从最远点物体向最近点物体进行对焦。即,当从最远点物体向最近点物体进行对焦时,只有内窥镜用物镜的一部分沿着光轴z移动。以下,将对焦时移动的透镜组称为聚焦透镜组。当对焦时,与使整个透镜系统移动的结构相比,仅使内窥镜用物镜的一部分移动的结构能够将透镜移动机构小型化。

61.聚焦透镜组可以是包括整个系统的最靠近像侧透镜的透镜组,该聚焦透镜组也可以构成为通过一体地沿着光轴z移动而从最远点物体向最近点物体进行对焦。在这种情况下,有利于将对焦时整个系统的焦距的变动抑制得较小。

62.在图1的例子中,聚焦透镜组由通过透镜l4与透镜l5构成的接合透镜组成,当从最远点物体向最近点物体进行对焦时,聚焦透镜组向物体侧移动。在图1的上段与下段之间所记入的与透镜l4和透镜l5对应的括号和左斜下方的箭头表示:聚焦透镜组由透镜l4和透镜l5组成,当从最远点物体向最近点物体进行对焦时,聚焦透镜组向物体侧移动。

63.或者,聚焦透镜组可以是包括与开口光圈st连续配置的至少一片透镜的透镜组,该聚焦透镜组也可以构成为通过一体地沿着光轴z移动而从最远点物体向最近点物体进行对焦。在这种情况下,由于能够使聚焦透镜组小型化,因此有利于整个透镜系统的直径的小型化。

64.另外,在本说明书中,“一体地移动”是指同时在相同方向上移动相同量。并且,在本说明书中,“~透镜组”并不限定于由多个透镜组成的结构,也可以构成为仅由一片透镜组成。

65.在将最近点对焦状态下的整个系统的焦距设为fn,将最近点对焦状态下的半视角设为θn,将最近点对焦状态下的最大像高设为hn的情况下,该内窥镜用物镜优选满足下述条件式(1)。条件式(1)的tan为正切。通过设为不会成为条件式(1)的下限以下,有利于将成像区域中心附近的放大率保持显著的大小,因此更容易在适当的状态下进行观察及诊断。

通过设为不会成为条件式(1)的上限以上,最近点对焦状态下的焦距不会变得过长,因此有利于加宽最近点对焦状态下的景深。为了获得更好的特性,内窥镜用物镜更优选满足下述条件式(1-1),更进一步优选满足下述条件式(1-2)。

66.1.4<fn

×

(tanθn)/hn<2

ꢀꢀ

(1)

67.1.5<fn

×

(tanθn)/hn<1.9

ꢀꢀ

(1-1)

68.1.6<fn

×

(tanθn)/hn<1.9

ꢀꢀ

(1-2)

69.在将最近点对焦状态下的f值设为fn,将最远点对焦状态下的f值设为ff的情况下,内窥镜用物镜优选满足下述条件式(2)。通过设为不会成为条件式(2)的下限以下,有利于加宽最近点对焦状态下的景深。通过设为不会成为条件式(2)的上限以上,能够抑制最近点对焦状态下的图像的对比度变差。为了获得更好的特性,内窥镜用物镜更优选满足下述条件式(2-1),更进一步优选满足下述条件式(2-2)。

70.1.1<fn/ff<3

ꢀꢀ

(2)

71.1.2<fn/ff<2.5

ꢀꢀ

(2-1)

72.1.2<fn/ff<2

ꢀꢀ

(2-2)

73.在内窥镜的近点侧观察状态下,观察物体和内窥镜用物镜处于非常接近的状态,因此在以往的内窥镜用物镜中景深变窄,当进行诊断和/或检查等时,可能对使用者施加负担。因此,若以满足上述条件式(1)及(2)中的至少一个的方式构成,则有利于加宽最近点对焦状态下的景深,因此减轻使用者的负担,并容易缩短诊断和/或检查等的时间。

74.在将最近点对焦状态下的整个系统的焦距设为fn,将最远点对焦状态下的整个系统的焦距设为ff的情况下,内窥镜用物镜优选满足下述条件式(3)。通过设为不会成为条件式(3)的下限以下,最近点对焦状态下的视角不会变得过宽,因此在适当的状态下更容易进行观察及诊断。通过设为不会成为条件式(3)的上限以上,有利于加宽最近点对焦状态下的景深。为了获得更好的特性,内窥镜用物镜更优选满足下述条件式(3-1)。

75.0.7<fn/ff<1.2

ꢀꢀ

(3)

76.0.8<fn/ff<1.1

ꢀꢀ

(3-1)

77.内窥镜用物镜可以构成为如下:包括具有开口部的光圈部件,当进行对焦时,f值通过该光圈部件移动而改变。在这种情况下,可以变更在非常微小的区域中的开口尺寸,并能够加宽最近点对焦状态下的景深。另外,光圈部件的开口部可以是孔,也可以是由光可以透射的透射性部件组成的窗。

78.图12中示出光圈部件的第1结构例。图12的上图表示最远点对焦状态下的结构,图12的下图表示最近点对焦状态下的结构。

79.图12的光圈部件10是金属制或树脂制,由平板部件组成,并且呈扇形形状。在光圈部件10上形成有第1开口部12及第2开口部14。第1开口部12及第2开口部14均可以透射光,并且呈圆形形状。第2开口部14是比第1开口部12小的圆。光圈部件10的除了第1开口部12及第2开口部14以外的部分是不透射光的遮光部,在图12中对遮光部赋予斜线。光圈部件10配置成使平板的平面与垂直于光轴z的面平行。光圈部件10可以通过未图示的移动机构在与光轴z垂直的面内以扇形的圆弧中心16为中心旋转。图12的面20是内窥镜用物镜的开口光圈的位置上的与光轴z垂直的面,面20的中心位于光轴上。

80.在图12的上图所示结构中,面20的中心与第1开口部12的中心配置成一致。通过使

光圈部件10以中心16为中心向图12的箭头a所示方向旋转,能够从图12的上图所示结构切换为图12的下图所示结构。在图12的下图中,面20的中心与第2开口部14的中心一致。与图12的上图相比,在图12的下图中,在开口光圈的位置上可以透射光的开口部的直径小。如此,使光圈部件10旋转以变更可以透射光的开口部的大小,由此能够改变f值。

81.图13中示出光圈部件的第2结构例。图13的上图表示最远点对焦状态下的结构,图13的下图表示最近点对焦状态下的结构。

82.在第2结构例中,使用光圈部件30及光圈部件40这两个光圈部件。光圈部件30是金属制或树脂制,由平板部件组成,并且呈扇形形状。在光圈部件30上形成有可以透射光的圆形开口部32。光圈部件30的除了开口部32以外的部分是不透射光的遮光部,在图13中对遮光部赋予斜线。光圈部件30配置成使平板的平面与垂直于光轴z的面平行。光圈部件30可以通过未图示的移动机构在与光轴z垂直的面内以扇形的圆弧中心36为中心旋转。

83.光圈部件40是金属制或树脂制,由平板部件组成,并且呈圆形形状。在光圈部件40的中心部形成有可以透射光的圆形开口部42。开口部42是比开口部32大的圆。光圈部件40的除了开口部42以外的部分是不透射光的遮光部,在图13中对遮光部赋予斜线。光圈部件40配置成使平板的平面与垂直于光轴z的面平行。光圈部件40以开口部42的中心位于光轴上的方式固定于内窥镜用物镜的开口光圈的位置。

84.在图13的上图所示结构中,在与光轴z垂直的面内,光圈部件30与光圈部件40不重叠。通过使光圈部件30以中心36为中心向图13的箭头b所示方向旋转,能够从图13的上图所示结构切换为图13的下图所示结构。在图13的下图中,开口部32的中心与开口部42的中心一致,不与开口部32重叠的开口部42的部分被光圈部件30的遮光部覆盖。与图13的上图相比,在图13的下图中,在开口光圈的位置上可以透射光的开口部的直径小。如此,使光圈部件30旋转以变更可以透射光的开口部的大小,由此能够改变f值。

85.图14中示出光圈部件的第3结构例。图14的上图表示最远点对焦状态下的结构,图14的下图表示最近点对焦状态下的结构。

86.第3结构例将第2结构例的光圈部件30替换为光圈部件50。光圈部件50是金属制或树脂制,由平板部件组成,并具有将圆形对准于细长矩形的中心的外形。光圈部件50的该圆形是比光圈部件40的开口部42大的圆形。在光圈部件50的圆形中心部形成有可以透射光的圆形开口部52。开口部52是比开口部42小的圆。光圈部件50的除了开口部52以外的部分是不透射光的遮光部,在图14中对遮光部赋予斜线。光圈部件50配置成使平板的平面与垂直于光轴z的面平行。光圈部件50可以通过未图示的移动机构在与光轴z垂直的面内平行移动。

87.在图14的上图所示结构中,在与光轴z垂直的面内,光圈部件30与光圈部件40不重叠。通过使光圈部件50向图14的箭头c所示方向移动,能够从图14的上图所示结构切换为图14的下图所示结构。在图14的下图中,开口部52的中心与开口部42的中心一致,不与开口部52重叠的开口部42的部分被光圈部件50的遮光部覆盖。与图14的上图相比,在图14的下图中,在开口光圈的位置上可以透射光的开口部的直径小。如此,使光圈部件50移动以变更可以透射光的开口部的大小,由此能够改变f值。

88.在内窥镜用物镜包括具有开口部的光圈部件且f值通过光圈部件移动而改变的结构中,内窥镜用物镜优选满足下述条件式(4)。在条件式(4)中,将最远点对焦状态下的、在

开口光圈st的物体侧与开口光圈st连续配置的透镜和在开口光圈st的像侧与开口光圈st连续配置的透镜在光轴上的间隔设为df,将最远点对焦状态下的整个系统的焦距设为ff。通过设为不会成为条件式(4)的下限以下,有利于缩短整个透镜系统的光学总长。通过设为不会成为条件式(4)的上限以上,用于改变f值的光圈部件的移动变得容易。为了获得更好的特性,内窥镜用物镜更优选满足下述条件式(4-1)。

89.0.3<ff/df<15

ꢀꢀ

(4)

90.0.5<ff/df<12

ꢀꢀ

(4-1)

91.在将最近点对焦状态下的整个系统的焦距设为fn,将最近点对焦状态下的、在开口光圈st的物体侧与开口光圈st连续配置的透镜和开口光圈st在光轴上的间隔设为dsn的情况下,内窥镜用物镜优选满足下述条件式(5)。通过设为不会成为条件式(5)的下限以下,有利于缩短整个透镜系统的光学总长。通过设为不会成为条件式(5)的上限以上,有利于加宽最近点对焦状态下的景深,或者更容易变更f值。为了获得更好的特性,内窥镜用物镜更优选满足下述条件式(5-1)。

92.0.3<fn/dsn<2.5

ꢀꢀ

(5)

93.0.5<fn/dsn<2

ꢀꢀ

(5-1)

94.在开口光圈st的物体侧与开口光圈st连续配置的透镜的物体侧透镜面优选为凸面。在这种情况下,有利于抑制产生像散。

95.内窥镜用物镜可以构成为如下:在比开口光圈st更靠近物体侧包括非球面透镜,该非球面透镜的物体侧透镜面在光轴附近呈凸面形状,随着趋向周边呈正屈光力变强的非球面形状。在此所谓的“呈凸面形状且随着趋向周边呈正屈光力变强的非球面形状”是指,凸面形状且随着趋向周边呈局部曲率半径的绝对值变小的非球面形状。在这种情况下,有利于在减小比开口光圈st更靠近物体侧的透镜的直径的同时,加宽景深。

96.内窥镜用物镜在比开口光圈st更靠近物体侧所包括的透镜数量,例如能够设为2个以上且4个以下。在这种情况下,有利于同时实现小型化和确保良好的性能。内窥镜用物镜在比开口光圈st更靠近像侧所包括的透镜的数量,例如能够设为3个以上且5个以下。在这种情况下,有利于同时实现小型化和确保良好的性能。

97.与条件式有关的结构也包括在内,上述优选结构及可实现的结构可以是任意的组合,优选根据所需规格适当地选择性地采用。另外,作为可以实现的条件式的范围,并不限定于以公式形式记载的条件式,包括从优选、更优选及进一步优选的条件式中任意组合下限与上限而得到的范围。

98.以下,记述本发明的内窥镜用物镜的优选的两种方式。第1方式为一种内窥镜用物镜,其具备:开口光圈st;透镜,比开口光圈st更靠近物体侧配置,至少一片像侧透镜面为凹面;及至少一组接合透镜,比开口光圈st更靠近像侧配置,整个系统的一部分透镜通过沿着光轴z移动而从最远点物体向最近点物体进行对焦,在对焦于最远点物体的状态及对焦于最近点物体的状态下具有120度以上的全视角,并满足上述条件式(1)。

99.第2方式为一种内窥镜用物镜,其具备:开口光圈st;透镜,比开口光圈st更靠近物体侧配置,至少一片像侧透镜面为凹面;及至少一组接合透镜,比开口光圈st更靠近像侧配置,整个系统的一部分透镜通过沿着光轴z移动而从最远点物体向最近点物体进行对焦,在对焦于最远点物体的状态及对焦于最近点物体的状态下具有120度以上的全视角,并满足

上述条件式(2)。

100.接着,对本发明的内窥镜用物镜的实施例进行说明。另外,对各实施例的剖视图的透镜赋予的参考符号独立地使用于每个实施例中,以避免因参考符号的位数增大而导致说明的复杂化。从而,即使在不同实施例的附图中赋予共同的参考符号,也未必是共同的结构。

101.[实施例1]

[0102]

实施例1的内窥镜用物镜的结构剖视图示于图1中,由于其图示方法如上所述,因此在此省略一部分重复说明。实施例1的内窥镜用物镜从物体侧向像侧依次由负透镜l1、正透镜l2、开口光圈st、正透镜l3、正透镜l4及负透镜l5组成。透镜l4与透镜l5彼此接合,其他透镜均为单透镜。聚焦透镜组由透镜l4和透镜l5组成。当从最远点物体向最近点物体进行对焦时,聚焦透镜组向物体侧移动。

[0103]

关于实施例1的内窥镜用物镜,将基本透镜数据示于表1中,将规格及可变面间隔示于表2中,将非球面系数示于表3中。在表1中,在sn一栏中示出将物体面设为第0面并随着趋向像侧逐一增加编号时的面编号,在r一栏中示出各面的曲率半径,在d一栏中示出各面和与其像侧相邻的面在光轴上的面间隔。在nd一栏中示出各构成要件相对于d线的折射率,在νd一栏中示出各构成要件的d线基准的色散系数。

[0104]

在表1中,将凸面朝向物体侧的形状的面的曲率半径的符号设为正,将凸面朝向像侧的形状的面的曲率半径的符号设为负。表1中还一并示出光学部件pp。在表1中,在物体面、开口光圈st及相当于像面sim的面的面编号一栏中,分别将(obj)、(st)及(sim)等术语与面编号一同记载。在表1中,关于在最远点对焦状态和最近点对焦状态下改变的间隔,使用dd[]的符号,在[]中赋予该间隔的物体侧的面编号并记入d一栏中。表1的dd[0]是从物体到内窥镜用物镜在光轴上的距离,是所谓的物体距离。

[0105]

在表2的上段表中,示出最远点对焦状态下的整个系统的焦距ff、f值ff、全视角2θf、最大像高hf各值。在表2的下段表中,示出最近点对焦状态下的整个系统的焦距fn、f值fn、全视角2θn、最大像高hn的各值。全视角一栏的(

°

)是指单位是度。表2中示出的值是以d线为基准时的值。

[0106]

基本透镜数据中,在非球面的面编号上标注*标记,非球面的曲率半径一栏中记载有近轴的曲率半径的数值。在表3中,在sn一栏中示出非球面的面编号,在ka及am(m=4、6、8、10)一栏中示出关于各非球面的非球面系数的数值。表3的非球面系数的数值的“e

±

n”(n:整数)是指

“×

10

±

n”。ka及am是由下式表示的非球面式中的非球面系数。

[0107]

zd=c

×

h2/{1 (1-ka

×

c2×

h2)

1/2

} ∑am

×hm

[0108]

其中,

[0109]

zd:非球面深度(从高度h的非球面上的点下垂到与非球面顶点所接触的光轴垂直的平面的垂线的长度)

[0110]

h:高度(从光轴到透镜面的距离)

[0111]

c:近轴曲率半径的倒数

[0112]

ka、am:非球面系数

[0113]

非球面式的∑是指关于m的总和。

[0114]

以下所示的各表的值及后述像差图的数据是以最远点对焦状态下的整个系统的

焦距成为1.000之方式标准化时的值。并且,在以下所示各表中记载有以预先确定的位数四舍五入的数值。

[0115]

[表1]

[0116]

实施例1

[0117]

snrdndνd0(obj)∞dd[0]

ꢀꢀ

*17.1420.3571.8513540.1*20.8450.630

ꢀꢀ

3-22.5882.5421.8928620.44-4.0640.000

ꢀꢀ

5(st)∞0.138

ꢀꢀ

6-3.9460.9541.61863.37-1.558dd[7]

ꢀꢀ

8-26.0810.9901.5952267.79-1.1350.4081.8928620.410-1.957dd[10]

ꢀꢀ

11∞3.2651.5592053.912∞0.3061.5163364.113∞0.050

ꢀꢀ

14(sim)

ꢀꢀꢀꢀ

[0118]

[表2]

[0119]

实施例1

[0120][0121][0122]

[表3]

[0123]

实施例1

[0124]

sn12

ka1.0000000e 001.0000000e 00a41.0155127e-01-1.7185666e-01a6-3.7152932e-027.8355761e-01a82.6922216e-03-3.6399038e-01a108.8580013e-04-5.1535956e-01

[0125]

图3中示出实施例1的内窥镜用物镜的各像差图。在图3中,从左侧依次示出球面像差图、像散图、畸变像差图及倍率色差图。在图3中,在上段示出最远点对焦状态的各像差图,在下段示出最近点对焦状态的各像差图。最远点对焦状态及最近点对焦状态的各像差图是物体距离为上述表的dd[0]值时的像差图。在球面像差图中,分别用实线、虚线及双点划线来表示e线、f线及c线中的像差。在像散图中,用实线来表示弧矢方向的e线中的像差,用短虚线来表示子午方向的e线中的像差。在畸变像差图中,用实线来表示e线中的像差。在倍率色差图中,分别用虚线及双点划线来表示f线及c线中的像差。在图3中,将与各图的纵轴上端对应的f值和半视角的值记入各图上。

[0126]

关于与上述实施例1有关的各数据的符号、含义及记载方法,除非另有说明,否则在以下实施例中也相同,因此以下省略一部分重复说明。

[0127]

[实施例2]

[0128]

将实施例2的内窥镜用物镜的结构剖视图示于图4中。实施例2的内窥镜用物镜从物体侧向像侧依次由负透镜l1、负透镜l2、正透镜l3、开口光圈st、正透镜l4、正透镜l5及负透镜l6组成。透镜l2与透镜l3彼此接合,透镜l5与透镜l6彼此接合,其他透镜均为单透镜。聚焦透镜组由透镜l5和透镜l6组成。当从最远点物体向最近点物体进行对焦时,聚焦透镜组向物体侧移动。

[0129]

关于实施例2的内窥镜用物镜,将基本透镜数据示于表4中,将规格及可变面间隔示于表5中,将非球面系数示于表6中,将各像差图示于图5中。

[0130]

[表4]

[0131]

实施例2

[0132]

snrdndνd0(obj)∞dd[0]

ꢀꢀ

*12.6910.3551.8820237.2*20.6730.565

ꢀꢀ

3-5.8140.5321.8830040.840.9621.1371.7428.35-2.87130.146

ꢀꢀ

6(st)∞0.086

ꢀꢀ

7-5.2990.7631.4970081.58-1.067dd[8]

ꢀꢀ

9-18.0470.9241.6180063.310-1.0840.4061.8589622.711-2.0798dd[11]

ꢀꢀ

12∞3.2481.559253.9

13∞0.3041.5163364.114∞0.051

ꢀꢀ

15(sim)∞

ꢀꢀꢀ

[0133]

[表5]

[0134]

实施例2

[0135][0136][0137]

[表6]

[0138]

实施例2

[0139]

sn12ka1.0000000e 001.0000000e 00a41.4745937e-01-1.9571303e-01a6-2.0620125e-019.7477283e-01a81.2199511e-01-3.0360557e 00a10-2.2199092e-025.9481829e-01

[0140]

[实施例3]

[0141]

将实施例3的内窥镜用物镜的结构剖视图示于图6中。实施例3的内窥镜用物镜从物体侧向像侧依次由负透镜l1、负透镜l2、负透镜l3、正透镜l4、开口光圈st、正透镜l5、正透镜l6及负透镜l7组成。透镜l3与透镜l4彼此接合,透镜l6与透镜l7彼此接合,其他透镜均为单透镜。聚焦透镜组由透镜l6和透镜l7组成。当从最远点物体向最近点物体进行对焦时,聚焦透镜组向物体侧移动。

[0142]

关于实施例3的内窥镜用物镜,将基本透镜数据示于表7中,将规格及可变面间隔示于表8中,将各像差图示于图7中。

[0143]

[表7]

[0144]

实施例3

[0145]

snrdndνd0(obj)∞dd[0]

ꢀꢀ

13.7270.3471.8830040.8

21.5310.702

ꢀꢀ

36.0200.3471.9036631.341.5110.451

ꢀꢀ

5-27.81410.4721.8348142.762.64941.3821.6989530.17(st)-2.2271.317

ꢀꢀ

8(st)∞0.27

ꢀꢀ

9-2.4330.7501.4970081.510-1.236dd[10]

ꢀꢀ

1124.48570.911.5377574.712-1.2650.3961.8928620.413-2.1036dd[13]

ꢀꢀ

14∞3.1711.5592053.915∞0.2971.5163364.116∞0.050

ꢀꢀ

17(sim)∞

ꢀꢀꢀ

[0146]

[表8]

[0147]

实施例3

[0148][0149][0150]

[实施例4]

[0151]

将实施例4的内窥镜用物镜的结构剖视图示于图8中。实施例4的内窥镜用物镜从物体侧向像侧依次由负透镜l1、光学部件p1、正透镜l2、正透镜l3、负透镜l4、开口光圈st、正透镜l5、负透镜l6、正透镜l7、正透镜l8及负透镜l9组成。光学部件p1是假定了滤光片或盖玻璃等的平行平板状部件,并且是不具有屈光力的部件。也可以省略光学部件p1而构成内窥镜用物镜。透镜l2与透镜l3彼此接合,透镜l5与透镜l6彼此接合,透镜l8与透镜l9彼此接合,其他透镜均为单透镜。聚焦透镜组由透镜l4组成。当从最远点物体向最近点物体进行对焦时,聚焦透镜组向物体侧移动。

[0152]

关于实施例4的内窥镜用物镜,将基本透镜数据示于表9中,将规格及可变面间隔示于表10中,将各像差图示于图9中。

[0153]

[表9]

[0154]

实施例4

[0155]

snrdndνd0(obj)∞dd[0]

ꢀꢀ

1∞0.3541.8829940.7821.1010.579

ꢀꢀ

3∞0.3042.0010029.134∞0.364

ꢀꢀ

5-4.0920.4861.7988747.856-1.3720.8221.4387594.667-1.580dd[7]

ꢀꢀ

8-1.8570.4151.7550052.3291.967dd[9]

ꢀꢀ

10(st)∞0.068

ꢀꢀ

111.0060.6181.5796840.0612-0.6740.2531.9009437.9113-3.0020.810

ꢀꢀ

143.2680.9211.4387594.6615-7.6120.101

ꢀꢀ

162.0030.7801.4387594.6617-1.0370.3541.9522732.7718-2.7031.255

ꢀꢀ

19∞1.6191.8829940.7820∞1.6191.8829940.7821∞0.4051.4714465.4122(sim)∞

ꢀꢀꢀ

[0156]

[表10]

[0157]

实施例4

[0158]

[0159][0160]

[实施例5]

[0161]

将实施例5的内窥镜用物镜的结构剖视图示于图10中。实施例5的内窥镜用物镜从物体侧向像侧依次由负透镜l1、光学部件p1、正透镜l2、负透镜l3、正透镜l4、开口光圈st、正透镜l5、负透镜l6、正透镜l7、正透镜l8及负透镜l9组成。实施例5的光学部件p1是与实施例4的光学部件p1相同的部件。透镜l2与透镜l3彼此接合,透镜l5与透镜l6彼此接合,透镜l8与透镜l9彼此接合,其他透镜均为单透镜。聚焦透镜组由透镜l5和透镜l6组成。当从最远点物体向最近点物体进行对焦时,聚焦透镜组向像侧移动。

[0162]

关于实施例5的内窥镜用物镜,将基本透镜数据示于表11中,将规格及可变面间隔示于表12中,将各像差图示于图11中。

[0163]

[表11]

[0164]

实施例5

[0165]

snrdndνd0(obj)∞dd[0]1∞0.3791.8829940.7821.3140.6443∞0.3252.0010029.134∞0.206

ꢀꢀ

5-25.3400.6501.8026447.746-1.5090.3361.4387594.6671.0411.46182.4860.6981.4970081.549-1.7640.53910(st)∞dd[10]11-1.7530.3571.8928620.3612-0.6130.2712.0006925.4613-2.119dd[13]14-3.5020.4331.4970081.5415-1.5020.108

ꢀꢀ

16-17.9190.6061.4387594.6617-1.1640.3251.9459517.9818-1.8951.126

ꢀꢀ

19∞1.7321.8829940.78

20∞1.7321.8829940.7821∞0.4331.4714465.4122(sim)∞

ꢀꢀꢀ

[0166]

[表12]

[0167]

实施例5

[0168][0169][0170]

在表13中示出实施例1~5的内窥镜用物镜的条件式(1)~(5)的对应值。在表13中示出d线基准下的值。

[0171]

[表13]

[0172]

式编号式实施例1实施例2实施例3实施例4实施例5(1)fn

×

(tanθn)/hn1.621.631.681.861.76(2)fn/ff1.461.671.281.361.36(3)fn/ff0.980.970.990.931.07(4)ff/df7.264.300.631.411.13(5)fn/dsn-6.620.751.311.99

[0173]

接着,对本发明的实施方式所涉及的内窥镜进行说明。图15中示出本发明的一实施方式所涉及的内窥镜的概略整体结构图。图15中示出的内窥镜100主要具备操作部102、插入部104及与连接器部(未图示)连接的通用塞绳106。插入部104的大部分是沿着插入路径向任意方向弯曲的软性部107,在软性部107的前端连结有弯曲部108,在弯曲部108的前端连结有前端部110。弯曲部108为了使前端部110朝向所期望的方向而设置,通过使设置于操作部102上的弯曲操作旋钮109转动而可以进行弯曲操作。在前端部110的内部前端配设本发明的实施方式所涉及的内窥镜用物镜1和成像元件2。成像元件2例如是ccd(charge coupled device:电荷耦合器件)或cmos(complementary metal-oxide-semiconductor:互补金属氧化物半导体)等。成像元件2以其成像面与内窥镜用物镜1的像面一致的方式配置。另外,在图15中概念性地示出内窥镜用物镜1及成像元件2。

[0174]

以上,举出实施方式及实施例对本发明的技术进行了说明,但是本发明的技术并不限定于上述实施方式及实施例,可以进行各种变形。例如,各透镜的曲率半径、面间隔、折

射率、色散系数及非球面系数等并不限定于在上述各数值实施例中示出的值,可以采用其他值。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。