技术特征:

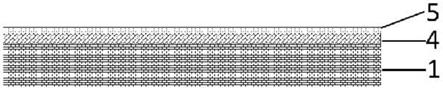

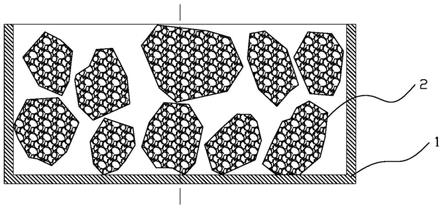

1.一种氮化铝单晶的制作方法,其特征在于,所述制作方法包括:提供生长于具有选定的晶体取向的衬底的表面的氮化铝层;在所述氮化铝的表面制作铝氧氮薄膜;在选定气氛中退火,以使氮化铝和铝氧氮重结晶,通过铝氧氮的重结晶抑制氮化铝层分解并确保氮化铝的晶体结构。2.根据权利要求1所述的氮化铝单晶的制作方法,其特征在于,所述衬底包括以下一项或多项限定:第一限定:所述衬底包括蓝宝石、氮化硅或金刚石,其中所述蓝宝石包括α相单晶蓝宝石;第二限定:所述衬底的晶体取向包括(0001)、或第三限定:所述衬底的尺寸包括2寸、4寸或6寸;第四限定:所述衬底是单面或双面抛光的。3.根据权利要求1所述的氮化铝单晶的制作方法,其特征在于,生长于具有选定的晶体取向的衬底的表面的氮化铝层的制作方法包括:物理气相沉积或化学气相沉积方法;可选地,生长于具有选定的晶体取向的衬底的表面的氮化铝层的制作方法包括:在所述衬底的抛光面通过磁控溅射的方式沉积氮化铝;可选地,沉积温度为500℃;可选地,磁控溅射过程是在氮气气氛中进行的,溅射靶材为铝靶,溅射源为氩气,氩气与氮气的体积比为1:4,混合气体的压强为0.3pa。4.根据权利要求1所述的氮化铝单晶的制作方法,其特征在于,所述制作铝氧氮薄膜的方法是磁控溅射沉积且包括:以纯铝为溅射靶材,在氮气与氧气的气氛中,通过磁控溅射使铝、氧和氮反应,从而在氮化铝的表面形成铝氧氮薄膜;可选地,在磁控溅射过程中,溅射源为氩气,且氩气、氮气和氧气的体积比为1:4:0.2,混合气体的压强为0.3pa;或者,用于实施所述退火的设备包括管式退火炉或箱式退火炉,或以焦耳热、闪光灯或脉冲激光灯作为加热方式的退火炉;可选地,所述设备的提供的温度区间包括1500℃至2000℃,热处理时间为15分钟至300分钟;可选地,在所述设备中,所述衬底被放置于石墨或碳化硅容器,且所述铝氧氮的表面无接触物;或者,所述退火所使用的选定气氛包括氮气、氧气、氨气和氢气中的任意一种气体或多种气体构成的混合气体;可选地,所述选定气氛的压强为0.01mpa至10mpa;可选地,所述退火的步骤中,热处理和冷却处理中的选定气氛相同。5.一种用于抑制氮化铝在退火过程中发生分解的方法,其特征在于,于具有晶体取向的所述氮化铝的表面形成铝氧氮薄膜,在所述铝氧氮薄膜的表面无接触物和氮气气氛的条件下进行退火,使氮化铝和铝氧氮重结晶,其中所述氮化铝通过所述退火过程而具有单晶结构。6.一种氮化铝单晶的制作方法,其特征在于,所述制作方法包括:在具有选定的晶体取向的蓝宝石衬底的抛光面,通过反应磁控溅射于500℃沉积300nm至1μm厚的氮化铝膜层,其中,溅射靶为铝,溅射源为氩气,反应气体为氮气,氩气和氮气的

体积比为1:4,溅射压强为0.3pa;利用反应磁控溅射的方法,在氮化铝的表面于700℃制备5nm厚的铝氧氮保护薄膜,其中,其中,溅射靶为铝,溅射源为氩气,反应气体为氮气和氧气,氩气、氮气和氧气的体积比为1:4:0.2,溅射压强为0.3pa;将以蓝宝石为衬底的氮化铝置于退火炉中进行退火处理,且所述退火炉中为氮气气氛,退火温度为1750℃,气氛压强为0.1mpa;以及保持所述退火炉中的气氛不变,随炉自然冷却。7.一种氮化铝制品,其特征在于,包括:衬底;形成于所述衬底的表面的氮化铝;以及形成于所述氮化铝的表面的铝氧氮。8.根据权利要求7所述的氮化铝制品,其特征在于,所述氮化铝生长于所述衬底的具有选定的晶体取向的表面;和/或,所述氮化铝和所述铝氧氮是结晶态的;和/或,氮化铝的厚度为纳米至微米尺度,和/或所述铝氧氮的厚度为纳米尺度;可选地,所述氮化铝的厚度为300nm至1000nm,且所述铝氧氮的厚度为5nm。9.一种根据权利要求1或2或3或4或6所述的氮化铝单晶的制作方法所获得的氮化铝单晶或根据权利要求7或8中任意一项的氮化铝制品在半导体器件中的应用。10.一种发光器件,其特征在于,包括:通过模板制作的晶圆衬底,所述模板是根据权利要求7至9中任意一项所述的氮化铝制品或者根据权利要求1或2或3或4或6所述的氮化铝单晶的制作方法所获得的氮化铝单晶;形成于所述晶圆衬底的表面的半导体光电转换器件。

技术总结

一种发光器件、氮化铝制品、氮化铝单晶及其制作方法、应用,属于半导体材料领域。氮化铝单晶的制作方法包括:提供生长于具有选定的晶体取向的衬底的表面的氮化铝层;在所述氮化铝的表面制作铝氧氮薄膜;在选定气氛中退火,以使氮化铝和铝氧氮重结晶,通过铝氧氮的重结晶抑制氮化铝层分解并确保氮化铝的晶体结构。该制作方法简单易行且重复性高,并且还能够避免表面产生的机械磨损,极大地提高了所制备的外延片的片内芯片良率,对降低成本和提高良率有极大推动作用。极大推动作用。极大推动作用。

技术研发人员:王新强 袁冶 刘上锋 罗巍 康俊杰 万文婷

受保护的技术使用者:松山湖材料实验室

技术研发日:2021.11.15

技术公布日:2022/2/18

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。