quasi-z-source inverter,mtscl-qzsi),但与scl相同,增加了系统的复杂性。

4.因此,在对光伏系统的优化研究中,如何将前级电压等级比较低、输出不稳定的直流电转换成稳定可靠的能直接实现并网的直流母线电压成为如今研究难题与重点。

技术实现要素:

5.本实用新型的发明目的在于克服现有技术存在的缺点,设计提供一种新型耦合电感准z源逆变器,在较小的直通占空比、较大的调制因子条件下,能够获得较高的电压增益,同时拓扑电路工作效率高,故障率低,逆变效果好。

6.为了实现上述目的,本实用新型所述新型双自举耦合电感准z源逆变可升压逆变电路,包括直流电源、储能电容、混合双自举开关耦合电感单元和开关模块,开关模块通过导通或截止的切换,控制直流电源以及混合双自举开关耦合电感单元是否向负载提供或停止提供能量;混合双自举开关耦合电感单元具有相互耦合的绕组,通过改变所述耦合绕组的匝数比,实现输出电压对所述直流电源电压的升压变换,其中混合双自举开关耦合电感单元包括耦合电感、第一二极管、第二二极管、第三二极管、第四二极管、第三电容、第四电容和第五电容;耦合电感的第一绕组同名端与第一电容的正极及第五二极管的阴极相连,第一绕组异名端与第一、第三二极管的阳极、第三电容的负极相连;耦合电感的第二绕组同名端与第二二极管的阳极及第三电容的正极相连,第二绕组的异名端与第一二极管的阴极及第四电容的负极相连;耦合电感的第三绕组同名端与第四二极管的阳极及第四电容的正极相连,第三绕组的异名端与第三二极管的阴极及第五电容的负极相连;耦合电感的第一绕组、第二绕组、第三绕组相互耦合,且匝数比为1:n:n。

7.进一步的,所述开关模块为传统逆变桥,包括六个功率开关管,上桥壁功率开关管的漏极分别与混合双自举开关耦合电感单元的第二二极管的阴极、第四二极管的阴极、第五电容的正极及第二电容的正极相连,下桥臂功率开关管的源极分别与第一电容的负极和直流电源的负极相连。

8.进一步的,所述进一步的,所述开关模块的导通或截止采用单极性的spwm控制方式。

9.进一步的,所述储能电容包括第一电容和第二电容,直流电源和第二电容之间设有第一电感,第一电感的左端与直流电源正极相连,右端与第二电容负极相连;第二电容的正极与上桥壁功率开关管的漏极连接;第一电容的正极与耦合电感的第一绕组同名端连接,负极与下桥臂功率开关管的源极连接。

10.本实用新型与现有的dc-ac升压变换器相比,通过加入混合双自举开关耦合电感单元,通过调节耦合电感匝数比实现最大效率的宽范围电压值输出,实现了占空比和匝数比的双自由度调节,避免了极限占空比情况的出现,实现了在较小占空比的情况下宽范围电压输出的功能,减小了电磁干扰,增加了电路工作的可靠性,在具有同等生压能力的条件下,减小了耦合绕组的数量和单个耦合绕组的体积,降低了元件的电压应力,提高了变换器的转换效率;其电路整体结构设计合理,电学原理可靠,使用安全,环境友好,操作简单,功率密度高,具有较大的应用潜力。

附图说明

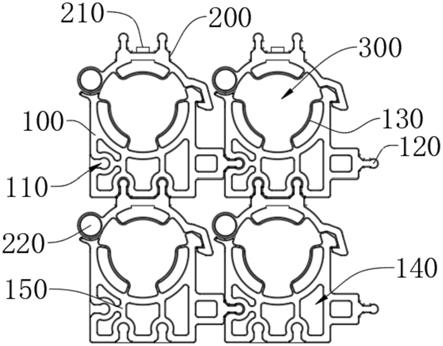

11.图1为本实用新型的主体电路结构原理示意图。

12.图2为本实用新型的功率开关管开始导通的工作状态示意图。

13.图3为本实用新型的功率开关管关断的工作状态示意图。

具体实施方式:

14.下面结合附图与实施例对本实用新型作进一步说明。

15.实施例1:

16.本实施例所述新型双自举耦合电感准z源逆变器结构如图1所述,由直流电源vg、一组耦合电感(第一绕组l

n1

、第二l

n2

、第三l

n3

),功率开关管s1~s6,第一电感l1、第一二极管d1、第二二极管d2、第三二极管d3、第四二极管d4、第五二极管d5、第一电容c1、第二电容c2、第三电容c3、第四电容c4、第五电容c5和负载r

load

组成;第一绕组l

n1

、第二绕组l

n2

、第三绕组l

n3

相互耦合,且匝数比为1:n:n。混合双自举开关耦合电感单元的第一绕组l

n1

异名端与第一、第三二极管d1、d3的阳极、第三电容c3的负极相连;第二绕组l

n2

的同名端与第二二极管d2的阳极及第三电容c3的正极相连,第二绕组l

n2

的异名端与第一二极管d1的阴极及第四电容c4的负极相连;第三绕组l

n3

的同名端与第四二极管d4的阳极及第四电容c4的正极相连,第三绕组l

n3

的异名端与第三二极管d3的阴极及第五电容c5的负极相连;第一电感l1左端与直流电源vg正极相连,右端与第二电容c2负极相连;上桥臂功率开关管s1、s3、s5的漏极与第二电容c2的正极、第五电容c5的正极、第二二极管d2的阴极、第四二极管d4的阴极相连,下桥臂功率开关管s2、s4、s6的源极与第一电容c1的负极及直流电源vg的负极相连,负载r

load

的两端分别与上桥臂功率开关管s1、s3、s5的漏极和下桥臂功率开关管s2、s4、s6的源极相连,功率开关管s1~s6接受外部设备提供的开关信号。

17.本实施例所述第一二极管d1、第二二极管d2、第三二极管d3、第四二极管d4、第五二极管d5为快恢复二极管,快恢复二极管是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,快恢复二极管的内部结构与普通pn结二极管不同,它属于pin结型二极管,即在p型硅材料与n型硅材料中间增加了基区i,构成pin硅片,因基区很薄,反向恢复电荷很小,所以快恢复二极管应用在本发明中可以实现反向恢复时间短,正向压降低,反向耐压值高的效果。

18.本实施例所述开关管的开关信号采用spwm控制方法生成,包括双极性spwm控制方法和单极性控制方法;与单极性模式相比,双极性spwm模式控制电路和主电路比较简单,但是单极性spwm模式要比双极性spwm模式输出电压中、高次谐波分量小得多,因此本实施例采用单极性的spwm控制方法实现开关模块的导通或截止,能够提高开关模块的工作效率,减小开关损耗。

19.本实施例的工作状态示意图如图2和图3所示。在一个工作周期内,一共有二种工作状态,图2为直通状态时的工作状态示意图,图3为非直通状态时的工作状态示意图,具体为:

20.如图2所示,逆变桥为直通状态,第五二极管d5关断,混合双自举开关耦合电感单元的第一、第二、第三、第四二极管d1、d2、d3、d4导通;第二电容c2与直流电源vg串联给第一电感l1充电,第一电感l1储存能量,第二电容c2释放能量;第一电容c1给第一、第二、第三绕组

及第四电容充电,第一电容c1通过第二、第三绕组l

n2

、l

n3

给第三、第五电容d3、d5充电,第一、第二、第三绕组l

n1

、l

n2

、l

n3

及第三、第四、第五电容c3、c4、c5储存能量,第一电容c1释放能量,满足v

l1-v

c2-vg=0,v

n1

v

c5

v

c1

=0,v

c4

v

n3

=0,v

c5

v

n3

=0,v

c3

v

n2

=0,v

c4

v

n2

=0,v

n2

=nv

n1

,v

n3

=nv

n1

;

21.如图3所示,逆变桥为非直通状态,第五二极管d5导通,混合双自举开关耦合电感单元的第一、第二、第三、第四二极管d1、d2、d3、d4关断;第一电感l1释放能量,与直流电源vg一起给第一电容c1充电,第一电容c1储存能量。第一、第二、第三绕组l

n1

、l

n2

、l

n3

、第三、第四、第五电容c3、c4、c5、第一电感l1与直流电源vg一起串联将能量释放到负载,第一、第二、第三绕组l

n1

、l

n2

、l

n3

、第三、第四、第五电容c3、c4、c5给第二电容c2充电,第二电容c2储存能量,满足v

l1

v

c2

v

pn-vg=0,v

l1-v

c1-vg=0,v

c1

v

n1

v

c3

v

n2

v

c4

v

n3

v

c5

v

pn

=0,利用第一绕组l

11

电感伏秒平衡法则,得到输出电压的表达式为:

[0022][0023][0024]

其中,b为该变换器的电压增益。

[0025]

实施例2:

[0026]

本实施例采用实施例1所述逆变器,当输出电压要求转换为为输入电压的10倍时,若按照现有基础拓扑的输出电压表达式:

[0027][0028]

要达到输出电压的要求,其占空比值d为0.91,此时开关管已处于极限状态,影响工作效率,并对相关器件会产生较大的损害;

[0029]

当按照本实施例所述逆变器的增益表达式时:

[0030][0031]

当直通占空比为0.1时,耦合绕组间的匝数比n=0.54就可达到输出要求。因此,本实施例较原有基础拓扑而言,即可实现宽范围电压的输出,同时避免极限占空比出现的情况,还有效提高了拓扑的工作效率,并减小对各器件的损耗。

[0032]

上述虽然结合附图对本实用新型的具体实施方式进行了描述,但并非对本实用新型保护范围的限制,所属领域技术人员应该明白,在实用新型的技术方案的基础上,本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本实用新型的保护范围以内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。