1.本发明属于新能源领域,涉及的是一种多元储能阶梯利用方法。

背景技术:

[0002]“碳达峰、碳中和”背景下,新能源高比例成为我国能源电力系统的未来发展趋势。然而,与传统能源发电相比,新能源发电具有间歇性和随机性,需要大规模、稳定、可调节的电源为其高比例接入提供支撑。多元储能作为多种调节资源的集合,虽然能满足新能源并网带来的调峰需求,但是由于多元储能中包括多种调节资源,不同调节资源之间特性不同,在同时调用多种调节资源时,若使用的方法不恰当,可能出现部分时段风险积聚,不仅不能发挥储能资源的调节作用,还会破坏调节资源,甚至危及电网安全。

[0003]

现有的利用方法试图先通过某种协调控制方法消除不同调节资源特性之间的差异,使得各个储能单元具有相同的充电状态和功率输出比率,再对多元储能进行利用。但是,来自的电力系统的调节需求特性之间也存在较大的差异,部分调节资源的特性与电力系统的某些需求完全吻合,改变调节资源特性的步骤在这类供需关系中完全是多此一举。

技术实现要素:

[0004]

针对背景技术中提到的调节资源特性存在差异、多元储能资源利用缺乏有效方法等问题,本文发明了一种基于特性分类的多元储能梯级利用方法,充分考虑不同储能具备的特点以及电力系统的调节需求,确定多元储能的利用顺序。

[0005]

一种基于特性分类的多元储能梯级利用方法,其特征在于根据不同类型储能资源的特点,对其进行阶梯利用。所述方法具体包括以下步骤:

[0006]

(1)分析不同调节资源特性

[0007]

(2)构建调节资源品质衡量指标体系

[0008]

(3)调节资源分级

[0009]

(4)调节需求分级

[0010]

(5)调节资源阶梯利用。

附图说明

[0011]

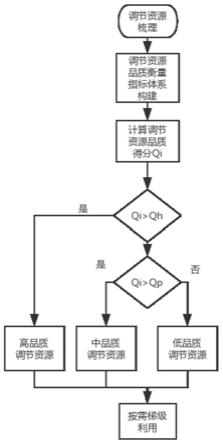

图1是本发明提供的基于特性分类的多元储能梯级利用方法流程图

[0012]

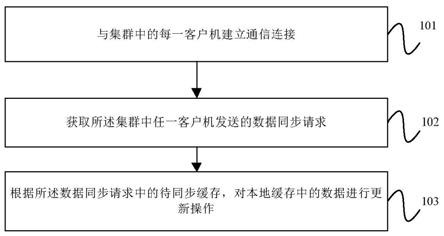

图2是本发明对调节资源的分级示意图

[0013]

图3是本发明对调节需求的分类示意图

[0014]

图4是本发明基于特性分类的多元储能梯级利用方法示意图。

具体实施方式

[0015]

下面结合图1,对优选实施例作详细说明。应该强调的是下述说明仅仅是示例性的,而不是为了限制本发明的范围及其应用。

[0016]

本发明的具体步骤如下:

[0017]

(1)梳理多元储能包括的调节资源,深入研究不同类型调节资源的特性

[0018]

多元储能包括的调节资源主要有需求侧资源,退役动力电池,自建储能等。

[0019]

需求侧用户为谋求最大利益从而根据激励机制或价格不断调整自身用电的行为是需求侧资源具备调节能力的原因,共享储能服务提供商只要能设立有效的激励机制或价格机制,就能通过控制激励政策或价格掌控需求侧资源的消纳能力。但是,需求侧资源也存在一定的限制。需求侧用户仅会以自身利益作为决策依据,只会做出有利于自身的决策,不会无条件消纳多余电量,因此,无论是价格机制还是激励机制,其有效性都存在上限。

[0020]

退役电池是指虽已不能满足被供电主体所需的高性能要求,但仍然具有储能功能和调节能力,能够再次被利用的电池。目前的退役电池主要来源于电动汽车。这类电池品质有限,但获取成本较低,经济性较好。此外,退役电池参与多元储能,不仅能使动力电池再次实现自身价值,还能减轻环境污染的压力。

[0021]

新建储能是指专门为获取调节能力而投资建设的储能,包括化学储能、抽水蓄能、机械储能等,本文新建储能主要指新建的化学储能。新建储能具有投资成本高、成本回收期长等缺点,但是新建储能的品质较高,可控性好。

[0022]

(2)确定用于衡量调节资源品质的特性指标

[0023]

为确定不同调节资源的品质,本发明从物理、经济以及技术三个角度,选取调节时间、调节功率、调节速率、设备成本、经营成本、转换效率以及技术成熟度七个指标衡量调节资源品质,每一指标的字符代表、单位以及权重如下图所示:

[0024]

表1调节资源特性指标体系表

[0025][0026]

注:

[0027]

a.

[0028]

b.调节容量v=调节功率p

×

调节时间h

[0029]

c.设备成本与经营成本的值取负数

[0030]

c.技术成熟度的评定参考中国国家标准化委员会发布的《技术就绪度评价标准及

细则》中对一般硬件就绪度的评价方法,该方法把一种硬件技术从发现基本原理到实现产业化应用的过程分为9个标准化等级,为方面计算,直接使用等级划分数字来代表调节资源技术成熟度的具体数值。

[0031]

d.对于调节速率的衡量,可根据多元储能电站提供服务对象的整体特性进行调整。若多元储能电站面对的服务对象对调节速率的要求极高,在衡量调节速率时须使用调节设备的具体数值;若调节需求对调节速率的要求一般,可将调节设备的调节速率分级,对不同等级赋予不同的评分。

[0032]

(3)对不同类型调节资源进行分类、分级

[0033]

表2调节资源特性详细数据示意表

[0034][0035]

根据每一种储能的具体特性指标,可计算出每种调节资源的品质得分q,根据调节资源的品质得分可将调节资源分为高品质调节资源、中品质调节资源和低品质调节资源。第i中资源的品质得分q

i

计算公式如下所示:

[0036]

q

i

=h

i

×

ω1 p

i

×

ω2 s

i

×

ω3 ec

i

×

ω4 oc

i

×

ω5 e

i

×

ω6 trl

i

×

ω7[0037]

当q

i

>q

h

时,该调节资源为高品质调节资源;

[0038]

当q

h

>q

i

>q

p

时,该调节资源为中品质调节资源;

[0039]

当q

i

<q

p

时,该调节资源为中品质调节资源。

[0040]

q

h

与q

p

的具体数值可由多元储能控制者根据所控制的调节资源总体品质进行确定。

[0041]

(4)对电力系统的不同调节需求进行分类

[0042]

根据电力系统调节需求对调节资源物理特性的要求严格程度,可将调节需求分为三个等级。第一等级的调节需求对调节资源的物理特性要求较高,既要求较快的响应速度,又要求较大的调节容量;第二等级的调节需求是指对调节资源的物理特性要求具有偏向型的调节需求,可分为功率型调节需求和能量型调节需求,功率型调节需求对调节资源的响应速度又要求,但是所需的调节容量较小,能量型的调节需求则对调节资源的调节容量有要求而对响应速度要求不高;第三类的调节需求则介对调节容量与响应速度的要求均较低。

[0043]

(5)按照电力系统的调节需求,对调节资源进行阶梯利用

[0044]

对调节资源利用应遵循“高品高用”的利用原则,受到要求较高的调节需求时需调用平直较高的调节资源,充分发挥高品质资源。在高品质资源无法单独满足调节需求时,可同时调用下一级品质的资源作为辅助资源。示意图如附图所示。

[0045]

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

[0046]

具体事例:

[0047]

以某共享储能电站数据为例,模拟仿真基于特性分类的多元储能梯级利用方法。为简化计算,本发明不再讨论不同特性指标权重的赋予方法,也不再进行繁杂的权重计算,直接对不同特性指标的权重进行主观赋权。此外,假设本算例的服务对象对调节速率要求不高,因此,本算例将调节设备的调节速率分为小时级、分钟级、秒级三个等级,三个等级对应的评分分别为0分、5分、10分。假设xx多元储能电站管理人员将该电站的q

h

与q

p

分别设置为、。某日该电站接收到2个调度指令,调度指令的具体要求以及多元储能电站所拥有的调节资源信息如下:

[0048]

表3 xx多元储能电站调节资源特性信息表

[0049][0050]

表4 xx多元储能电站调节资源品质得分计算权重表

[0051][0052][0053]

表5 xx年x月x日xx多元储能电站调节需求统计表

[0054][0055]

根据该多元储能电站调节资源特性信息,计算该多元储能电站拥有的调节资源的品质得分:

[0056]

商业楼宇:

[0057]

q1=h1×

ω1 p1×

ω2 s1×

ω3 ec1×

ω4 oc1×

ω5 e1×

ω6 trl

a

×

ω7[0058]

=0.75

×

20% 1

×

20% 0

×

20%-7.5

×

10%-0.75

×

15% 0

×

10% 9

×

5%=

‑

0.0625

[0059]

退役动力电池:

[0060]

q2=h2×

ω1 p2×

ω2 s2×

ω3 ec2×

ω4 oc2×

ω5 e2×

ω6 trl

b

×

ω7[0061]

=2.3075

[0062]

铅酸电池:

[0063]

q3=h3×

ω1 p3×

ω2 s3×

ω3 ec3×

ω4 oc3×

ω5 e3×

ω6 trl

c

×

ω7[0064]

=

‑

1.5675

[0065]

假设该电站的q

h

与q

p

分别为1、

‑

1,因此该多元储能电站的商业楼宇为中品质资源,退役动力电池为高品质资源,铅酸电池为低品质资源。

[0066]

根据接收到的调度需求具体要求可知,第一个调度需求为功率型调度需求,第二个调度需求为能量型调度需求,但第一个调度需求对响应速度与调节容量的要求均较高,属于一级调度需求,应调用高品质调节资源为其进行服务,第二个调度资源对调节容量要求较高,但是对响应速度只为小时级,属于二级调度需求,因此,该多元储能电站应调用中品质调节资源来满足该调节需求。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。