1.本技术涉及河道治理技术领域,特别涉及一种生态护岸装置及生态护岸方法。

背景技术:

2.传统的河道治理方案重行洪排涝,轻生态景观,使得河道护岸结构坚硬、走向笔直且断面形式单一,同时,这种刚性护岸结构虽然能防冲防浪、稳定堤岸,为沿河城市与乡村建设提供相对安全的发展空间,但亦会对生态环境和水生态循环产生不同程度的破坏,引发一系列的生态问题。具体体现在:(1)刚性护岸结构由于没有滩涂、植物的阻隔,地表径流容易夹带污染物长驱直入,使得河道水体质量下降,极大地影响了河道周围的景观质量。(2)刚性护岸结构阻断了河道水体与河岸土地的物质生物交换,使得周围动植物失去了相应的生存空间,进而破坏了周边环境的生态平衡。

技术实现要素:

3.本技术的主要目的在于提出一种生态护岸装置及生态护岸方法,旨在解决现有刚性护岸结构容易导致河道水体质量下降及破坏周边环境的生态平衡的技术问题。

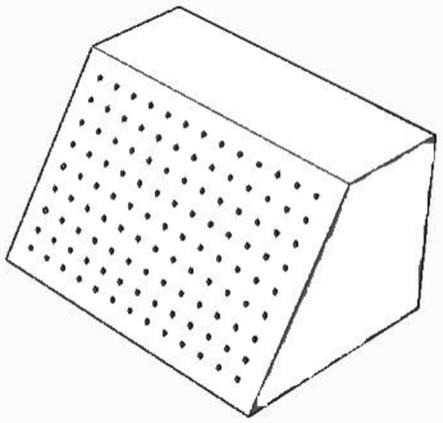

4.为实现上述目的,本技术提供一种生态护岸装置,所述生态护岸装置包括若干第一石笼网箱与若干第二石笼网箱,所述若干第二石笼网箱密布在河道的岸边陡坡上,所述若干第一石笼网箱位于沿所述岸边陡坡的坡脚且沿所述河道的延伸方向依次排列,所述第一石笼网箱与所述第二石笼网箱均包括表面遍布网孔的网箱主体,所述网箱主体内填充有块石与卵石,所述网箱主体的表面还扦插有预设植物。

5.可选地,所述网箱主体由表面包覆有pvc保护层或pe保护层的低碳钢丝编织而成。

6.可选地,所述网箱主体的表层还放置有第一植生袋,所述第一植生袋包括植生袋主体以及种植于所述植生袋主体上的植被,所述植生袋主体的表层为无纺布或遮阳网编织而成。

7.可选地,所述网孔的开口面积为60cm2~100cm2。

8.可选地,所述预设植物为水翁活枝条和/或垂柳活枝条。

9.可选地,所述生态护岸装置还包括若干第一丁坝与若干第二丁坝,所述第一丁坝的水平截面呈直线形,所述第二丁坝的水平截面呈扇形,所述若干第一丁坝沿所述河道的顺直河段的两侧岸坡间隔设置,所述若干第二丁坝沿所述河道的弯曲河段的凹侧岸坡间隔设置。

10.可选地,所述第一丁坝与所述第二丁坝均包括丁坝主体、第二植生袋以及若干仿木桩,所述丁坝主体由天然大块石或毛石堆砌而成,以围设所述第二植生袋,所述若干仿木桩环绕设置在所述丁坝主体的四周,所述第二植生袋包括植生袋主体以及种植于所述植生袋主体上的挺水植物,所述植生袋主体的表层为无纺布或遮阳网编织而成。

11.此外,为实现上述目的,本技术还提供一种生态护岸方法,所述生态护岸方法包括以下步骤:提供若干第一石笼网箱与若干第二石笼网箱,所述第一石笼网箱与所述第二石

笼网箱均包括表面遍布网孔的网箱主体,所述网箱主体内填充有块石与卵石,所述网箱主体的表面还扦插有预设植物;将所述若干第二石笼网箱密布在河道的岸边陡坡上,将所述若干第一石笼网箱置于所述岸边陡坡的坡脚上并沿所述河道的延伸方向依次排列。

12.可选地,所述生态护岸方法还包括以下步骤:提供若干第一丁坝与若干第二丁坝,所述第一丁坝的水平截面呈直线形,所述第二丁坝的水平截面呈扇形;在所述河道的顺直河段沿两侧岸坡间隔设置所述若干第一丁坝,在所述河道的弯曲河段沿凹侧岸坡间隔设置间隔设置所述若干第二丁坝。

13.可选地,所述第一丁坝与所述第二丁坝均包括丁坝主体、第二植生袋以及若干仿木桩,所述丁坝主体由天然大块石或毛石堆砌而成,以围设所述第二植生袋,所述若干仿木桩环绕设置在所述丁坝主体的四周,所述第二植生袋包括植生袋主体以及种植于所述植生袋主体上的挺水植物,所述植生袋主体的表层为无纺布或遮阳网编织而成。

14.本技术提供的生态护岸装置及生态护岸方法,其生态护岸装置包括若干第一石笼网箱与若干第二石笼网箱,若干第二石笼网箱密布在河道的岸边陡坡上,若干第一石笼网箱位于沿岸边陡坡的坡脚且沿河道的延伸方向依次排列,第一石笼网箱与第二石笼网箱均包括表面遍布网孔的网箱主体,网箱主体内填充有块石与卵石,网箱主体的表面还扦插有预设植物。这样一来,通过石笼网箱结构对河道的岸边陡坡与岸边陡坡的跛脚进行保护,由于石笼网箱的网箱主体表面遍布网孔,同时,网箱主体内填充有块石与卵石(块石、卵石的来源可采用因地制宜、就地取材的生态工法原则,在河道工程开挖时直接取用),网箱主体的表面还扦插有预设植物(预设植物主要采用本地植物,如水翁活枝条、垂柳活枝条等,可避免外来植物入侵风险),其可对河道防冲防浪、稳定堤岸的同时,有利于实现水与土体间的自然交换,为水中生物和微生物创造生存环境,从而增强水体自净能力,保护和改善水源、水质,及维持周边环境的生态平衡。可见,本技术方案,其可有效解决现有刚性护岸结构容易导致河道水体质量下降及破坏周边环境的生态平衡的技术问题。

附图说明

15.为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

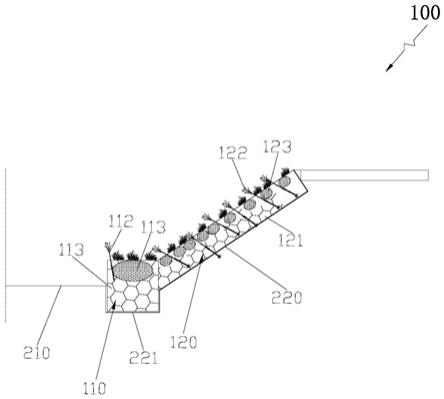

16.图1为本技术实施例一提供的生态护岸装置的整体结构示意图。

17.图2为图1所示生态护岸装置的另一角度结构示意图。

18.图3为本技术实施例二提供的生态护岸方法的流程框图。

具体实施方式

19.下面结合附图对本技术的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是,对于这些实施方式的说明用于帮助理解本技术,但并不构成对本技术的限定。此外,下面所描述的本技术各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。

20.如图1所示,本技术实施例提供一种生态护岸装置100,该生态护岸装置100包括若干第一石笼网箱110与若干第二石笼网箱120,若干第二石笼网箱120密布在河道210的岸边

陡坡220上,若干第一石笼网箱110位于沿岸边陡坡220的坡脚221且沿河道210的延伸方向依次排列,第一石笼网箱110包括表面遍布网孔的网箱主体111,网箱主体111内填充有块石与卵石(未图示),网箱主体111的表面还扦插有预设植物112。同样的,第二石笼网箱120包括表面遍布网孔的网箱主体121,网箱主体121内填充有块石与卵石(未图示),网箱主体121的表面还扦插有预设植物122。

21.在本实施例中,如图1所示,网箱主体111、121均由表面包覆有pvc保护层或pe保护层的低碳钢丝编织而成,其使用寿命可达100年。网箱主体111、121表面的网孔的开口面积为60cm2~100cm2,优选为80cm2,其可更有利于实现水与土体间的自然交换,为水中生物和微生物创造生存环境,从而增强水体自净能力,保护和改善水源、水质。网箱主体111的表层还放置有第一植生袋113,同样的,网箱主体121的表层亦放置有第一植生袋123,第一植生袋113、123均包括植生袋主体以及种植于植生袋主体上的植被,植生袋主体的表层为无纺布或遮阳网编织而成,可有利于后期植被的生长。网箱主体111的尺寸可根据实际需要进行灵活调整,优选为其长、宽、高均为1m。预设植物主要采用本地植物,如水翁活枝条、垂柳活枝条等,可有效避免外来植物入侵风险。

22.另外,如图2所示,本生态护岸装置100还包括若干第一丁坝130与若干第二丁坝140,第一丁坝130的水平截面呈直线形,第二丁坝140的水平截面呈扇形,若干第一丁坝110沿河道210的顺直河段211的两侧岸坡间隔设置,若干第二丁坝210沿河道210的弯曲河段212的凹侧岸坡间隔设置。第一丁坝130与第二丁坝140均包括丁坝主体、第二植生袋以及若干仿木桩。丁坝主体由天然大块石或毛石堆砌而成,以围设第二植生袋。同时,丁坝主体并充分利用河床底质材料进行内部平衡,使底质不外运,在构建生态护岸的同时对河道地形进行了改造。若干仿木桩环绕设置在丁坝主体的四周,第二植生袋包括植生袋主体以及种植于植生袋主体上的挺水植物,植生袋主体的表层为无纺布或遮阳网编织而成。仿木桩和挺水植物的设置可减少对丁坝坡脚的冲刷,改善景观。在弯曲河段212,通过若干第二丁坝140的设置,其还可引导水流流向凸岸,改善水流流态。而在顺直河段211,过若干第一丁坝130的设置,同时配合河床散置大块石,通过水流自然做功,形成蜿蜒溪流。最终,通过不同的生态护岸措施,营造出变化多样的河岸形态,改善生态环境,有效协调人与自然的关系,稳定生态系统的平衡。

23.上述的挺水植物包括菖蒲、再力花、美人蕉、水生鸢尾、梭鱼草、千屈菜中、花叶芦竹的任意组合。丁坝主体外围的若干仿木桩之间间距为100~200mm。第二丁坝140的大小可根据河道的宽度及凹凸程度设置,其两侧与相邻岸坡之间的水平夹角一般为30

°

和60

°

。第一丁坝130的宽度约为1m左右,长度可根据河道宽度设置,一般在垂直水流方向的投影不超过0.25倍的河道宽度,与相邻岸坡之间的水平夹角为30

°

,相邻第一丁坝130之间的间距可为坝长的1~3倍。

24.实施例二

25.如图3所示,本技术实施例二提供一种生态护岸方法,该生态护岸方法包括以下步骤:

26.步骤s110:提供若干第一石笼网箱与若干第二石笼网箱,第一石笼网箱与第二石笼网箱均包括表面遍布网孔的网箱主体,网箱主体内填充有块石与卵石,网箱主体的表面还扦插有预设植物。

27.具体地,如图1所示,第一石笼网箱110包括表面遍布网孔的网箱主体111,网箱主体111内填充有块石与卵石(未图示),网箱主体111的表面还扦插有预设植物112。同样的,第二石笼网箱120包括表面遍布网孔的网箱主体121,网箱主体121内填充有块石与卵石(未图示),网箱主体121的表面还扦插有预设植物122。

28.进一步地,如图1所示,网箱主体111、121均由表面包覆有pvc保护层或pe保护层的低碳钢丝编织而成,其使用寿命可达100年。网箱主体111、121表面的网孔的开口面积为60cm2~100cm2,优选为80cm2,其可更有利于实现水与土体间的自然交换,为水中生物和微生物创造生存环境,从而增强水体自净能力,保护和改善水源、水质。网箱主体111的表层还放置有第一植生袋113,同样的,网箱主体121的表层亦放置有第一植生袋123,第一植生袋113、123均包括植生袋主体以及种植于植生袋主体上的植被,植生袋主体的表层为无纺布或遮阳网编织而成,可有利于后期植被的生长。网箱主体111的尺寸可根据实际需要进行灵活调整,优选为其长、宽、高均为1m。预设植物主要采用本地植物,如水翁活枝条、垂柳活枝条等,可有效避免外来植物入侵风险。

29.步骤s120:将若干第二石笼网箱密布在河道的岸边陡坡上,将若干第一石笼网箱置于岸边陡坡的坡脚上并沿河道的延伸方向依次排列。

30.具体地,如图1所示,将若干第二石笼网箱120密布在河道210的岸边陡坡220上,将若干第一石笼网箱110置于岸边陡坡220的坡脚221上并沿河道210的延伸方向依次排列。通过石笼网箱结构对河道210的岸边陡坡220与岸边陡坡220的跛脚221进行保护,由于石笼网箱的网箱主体111、121表面遍布网孔,同时,网箱主体111、121内填充有块石与卵石(块石、卵石的来源可采用因地制宜、就地取材的生态工法原则,在河道工程开挖时直接取用),网箱主体111、121的表面还扦插有预设植物112、122(预设植物主要采用本地植物,如水翁活枝条、垂柳活枝条等,可避免外来植物入侵风险),其可对河道防冲防浪、稳定堤岸的同时,有利于实现水与土体间的自然交换,为水中生物和微生物创造生存环境,从而增强水体自净能力,保护和改善水源、水质,及维持周边环境的生态平衡。

31.步骤s130:提供若干第一丁坝与若干第二丁坝,第一丁坝的水平截面呈直线形,第二丁坝的水平截面呈扇形。

32.具体地,如图2所示,第一丁坝130的水平截面呈直线形,第二丁坝140的水平截面呈扇形,若干第一丁坝110沿河道210的顺直河段211的两侧岸坡间隔设置。

33.步骤s140:在河道的顺直河段沿两侧岸坡间隔设置若干第一丁坝,在河道的弯曲河段沿凹侧岸坡间隔设置间隔设置若干第二丁坝。

34.具体地,如图2所示,在河道210的顺直河段211沿两侧岸坡间隔设置若干第一丁坝130,在河道210的弯曲河段212沿凹侧岸坡间隔设置间隔设置若干第二丁坝140。第一丁坝130与第二丁坝140均包括丁坝主体、第二植生袋以及若干仿木桩。丁坝主体由天然大块石或毛石堆砌而成,以围设第二植生袋。同时,丁坝主体并充分利用河床底质材料进行内部平衡,使底质不外运,在构建生态护岸的同时对河道地形进行了改造。若干仿木桩环绕设置在丁坝主体的四周,第二植生袋包括植生袋主体以及种植于植生袋主体上的挺水植物,植生袋主体的表层为无纺布或遮阳网编织而成。仿木桩和挺水植物的设置可减少对丁坝坡脚的冲刷,改善景观。在弯曲河段212,通过若干第二丁坝140的设置,其还可引导水流流向凸岸,改善水流流态。而在顺直河段211,过若干第一丁坝130的设置,同时配合河床散置大块石,

通过水流自然做功,形成蜿蜒溪流。最终,通过不同的生态护岸措施,营造出变化多样的河岸形态,改善生态环境,有效协调人与自然的关系,稳定生态系统的平衡。

35.上述的挺水植物包括菖蒲、再力花、美人蕉、水生鸢尾、梭鱼草、千屈菜中、花叶芦竹的任意组合。丁坝主体外围的若干仿木桩之间间距为100~200mm。第二丁坝140的大小可根据河道的宽度及凹凸程度设置,其两侧与相邻岸坡之间的水平夹角一般为30

°

和60

°

。第一丁坝130的宽度约为1m左右,长度可根据河道宽度设置,一般在垂直水流方向的投影不超过0.25倍的河道宽度,与相邻岸坡之间的水平夹角为30

°

,相邻第一丁坝130之间的间距可为坝长的1~3倍。

36.本技术实施例提供的生态护岸装置及生态护岸方法,其生态护岸装置包括若干第一石笼网箱与若干第二石笼网箱,若干第二石笼网箱密布在河道的岸边陡坡上,若干第一石笼网箱位于沿岸边陡坡的坡脚且沿河道的延伸方向依次排列,第一石笼网箱与第二石笼网箱均包括表面遍布网孔的网箱主体,网箱主体内填充有块石与卵石,网箱主体的表面还扦插有预设植物。这样一来,通过石笼网箱结构对河道的岸边陡坡与岸边陡坡的跛脚进行保护,由于石笼网箱的网箱主体表面遍布网孔,同时,网箱主体内填充有块石与卵石(块石、卵石的来源可采用因地制宜、就地取材的生态工法原则,在河道工程开挖时直接取用),网箱主体的表面还扦插有预设植物(预设植物主要采用本地植物,如水翁活枝条、垂柳活枝条等,可避免外来植物入侵风险),其可对河道防冲防浪、稳定堤岸的同时,有利于实现水与土体间的自然交换,为水中生物和微生物创造生存环境,从而增强水体自净能力,保护和改善水源、水质,及维持周边环境的生态平衡。可见,本技术方案,其可有效解决现有刚性护岸结构容易导致河道水体质量下降及破坏周边环境的生态平衡的技术问题。

37.以上结合附图对本技术的实施方式作了详细说明,但本技术不限于所描述的实施方式。对于本领域的技术人员而言,在不脱离本技术原理和精神的情况下,对这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型,仍落入本技术的保护范围内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。