电力转换装置

相关申请的援引

1.本技术以2019年4月26日申请的日本专利申请2019

‑

86404号为基础,此处援引其记载内容。

技术领域

2.本公开涉及一种电力转换装置。

背景技术:

3.作为逆变器等电力转换装置,例如存在如专利文献1所公开的那样,包括半导体模块、电容器元件以及将两者连接的母线的电力转换装置。在专利文献1所公开的电力转换装置中,包括电容器元件的电容器装置具有母线。此外,电容器元件经由母线与半导体模块电连接并且经由母线与直流电源电连接。现有技术文献专利文献

4.专利文献1:日本专利特开2014

‑

45035号公报

技术实现要素:

5.在专利文献1公开的电力转换装置中,存在母线中发出的热量容易影响电容器元件这样的技术问题。在电容器元件中流过直流电源所包含的纹波等交流电流,但是几乎不会流过直流电流。因此,由电容器元件的发热导致的温度上升主要是由交流电流引起的。当在母线的电源连接部与半导体模块之间流动的直流电流变大时,该电流路径中的母线的发热变大。此外,上述电流路径中的热量可能经由母线向电容器元件传递。尤其是,当电源连接部与半导体模块之间的电阻较大时,上述电流路径中的发热量变大。另一方面,当上述电流路径与电容器元件之间的热阻较小时,电源连接部与半导体模块之间的电流路径中的热量容易向电容器元件传递,从而难以抑制电容器元件的温度上升。

6.本公开提供一种能抑制电容器元件的温度上升的电力转换装置。

7.本公开的一方式具有:半导体模块,该半导体模块与直流电源电连接;电容器元件,该电容器元件与上述半导体模块电连接;正极母线和负极母线,上述正极母线和上述负极母线将上述直流电源、上述半导体模块以及上述电容器元件电连接;以及冷却部,该冷却部冷却上述半导体模块,上述正极母线和上述负极母线分别具有:与上述直流电源连接的电源连接部;与上述电容器元件连接的元件连接部;以及与上述半导体模块的功率端子连接的端子连接部,并且具有:上述电源连接部与上述端子连接部之间的电流路径即第一电流路径;以及上述电源连接部与上述元件连接部之间的电流路径即第二电流路径,

上述正极母线和上述负极母线的至少一方具有与任意的上述第二电流路径相比热阻更小的上述第一电流路径。

8.在上述电力转换装置中,正极母线和负极母线的至少一方具有与任意的上述第二电流路径相比热阻更小的上述第一电流路径。因此,至少一个第一电流路径的热阻比第二电流路径的热阻小。由于热阻较小会使电阻也较小,所以能抑制由于流过上述第一电流路径的直流电流而引起的发热量。另一方面,由于第二电流路径的热阻比上述第一电流路径的热阻大,所以能抑制从第一电流路径向电容器元件传递的导热量。其结果是,能抑制电容器元件的温度上升。

9.如上所述,根据上述方式,能提供一种能够抑制电容器元件的温度上升的电力转换装置。

附图说明

10.参照附图和以下详细的记述,可以更明确本公开的上述目的、其他目的、特征和优点。附图如下所述。图1是实施方式一中的电力转换装置的说明图。图2是图1的ii

‑

ii线向视剖视说明图。图3是实施方式一中的电力转换装置的电路说明图。图4是实施方式一中的电力转换装置的电流路径的说明图。图5是实施方式一中的层叠体和冷却器的俯视说明图。图6是对实施方式一的正极母线进行说明的剖视说明图。图7是对实施方式一的负极母线进行说明的剖视说明图。图8是实施方式一的电容器模块的立体说明图。图9是实施方式二中的电力转换装置的电路说明图。图10是实施方式二的电桥结构体的俯视说明图。

具体实施方式

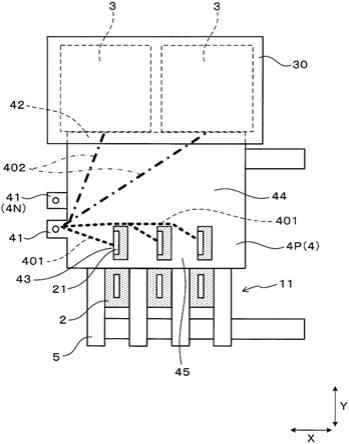

11.(实施方式1)参照图1~图8,对电力转换装置的实施方式进行说明。如图1~图3所示,本方式的电力转换装置1具有半导体模块2、电容器元件3、正极母线4p和负极母线4n以及冷却部5。

12.半导体模块2与直流电源bat电连接。电容器元件3与半导体模块2电连接。正极母线4p和负极母线4n将直流电源、半导体模块2以及电容器元件3电连接。冷却部5冷却半导体模块2。

13.如图1、图4所示,正极母线4p和负极母线4n分别具有电源连接部41、元件连接部42以及端子连接部43,并且具有第一电流路径401和第二电流路径402。

14.电源连接部41与直流电源bat连接。元件连接部42与电容器元件3连接。端子连接部43与半导体模块2的功率端子21连接。如图4所示,第一电流路径401是电源连接部41与端子连接部43之间的电流路径。第二电流路径402是电源连接部41与元件连接部42之间的电流路径。

15.正极母线4p和负极母线4n的至少一方具有与任意第二电流路径402相比热阻更小的第一电流路径401。在本方式中,至少正极母线4p具有与任意第二电流路径402相比热阻更小的第一电流路径401。即,在本方式中,如图4所示,正极母线4p具有多个第一电流路径401,在该第一电流路径401中,该图左端的端子连接部43与电源连接部41之间的第一电流路径401与任意第二电流路径402相比热阻更小。此外,因此,使上述第一电流路径401与任意第二电流路径402相比电阻也更小。

16.另外,在正极母线4p和负极母线4n中,热阻的大小与电阻的大小实质上含义相同。因此,当热阻较大时表示电阻也较大,当热阻较小时表示电阻也较小。此外,虽然正极母线4p和负极母线4n中的电流路径实际上具有一定程度的扩展,但是基于其中电流密度较高的路径进行热阻、电阻等的比较。

17.正极母线4p和负极母线4n中的至少一方具有与任意第二电流路径402相比路径长度更短的第一电流路径401。在本方式中,至少正极母线4p具有与任意第二电流路径402相比路径长度更短的第一电流路径401。即,在本方式中,如图4所示,正极母线4p具有多个第一电流路径401,在该第一电流路径401中,该图左端的端子连接部43与电源连接部41之间的第一电流路径401与任意第二电流路径402相比路径长度更短。另外,以下,在正极母线4p和负极母线4n通用的说明中,将它们简称为母线4。

18.如图5所示,本例的电力转换装置1具有层叠配置有多个半导体模块2的层叠体11。如图1所示,电容器元件3配置在相对于层叠体11沿着与层叠方向x正交的横向y偏移的位置。

19.如图6~图8所示,正极母线4p和负极母线4n具有:至少构成第一电流路径401的一部分和第二电流路径402的一部分的共用部44;以及从共用部44分支且分别包括端子连接部43的多个分支部45。

20.正极母线4p和负极母线4n的至少一方以共用部44中的第一电流路径401为基准,在横向y上距端子连接部43的距离l1比距元件连接部42的距离l2短。在本方式中,在正极母线4p和负极母线4n的双方中,以共用部44中的第一电流路径401为基准,在横向y上距端子连接部43的距离l1比在横向y上距元件连接部42的距离l2短。

21.如图6、图7所示,共用部44的第一电流路径401是将共用部44中的与多个分支部45的边界部分附近连接的路径。相较于元件连接部42,上述路径的位置在横向y上更靠近端子连接部43。另外,以下,也将层叠方向x适当称为x方向。此外,也将横向y适当称为y方向。此外,也适当地将与x方向和y方向这两者正交的方向称为z方向。另外,稍后描述的半导体模块2的功率端子21的突出方向处于z方向。

22.在本方式中,如图1、图2所示,半导体模块2中,从模块主体部20突出多个功率端子21,该模块主体部20内置有包括igbt(绝缘栅双极型晶体管的省略)、mosfet(mos型电场效应晶体管的省略)等的开关元件。在本方式中,将相互串联连接的两个开关元件内置于一个半导体模块2的模块主体部20。此外,半导体模块2使三个功率端子21突出。作为上述功率端子21,存在与正极母线4p连接的端子、与负极母线4n连接的端子、以及与省略图示的输出母线连接的端子。

23.如图2、图6所示,电容器元件3在电容器壳体32内被密封树脂31密封。此外,正极母线4p和负极母线4n的包括元件连接部42的一部分被密封树脂31密封。这样,使电容器元件3、电容器壳体32、密封树脂31、正极母线4p以及负极母线4n一体化,从而构成图6、图8所示的电容器模块30。

24.如图2、图6所示,正极母线4p和负极母线4n的至少一方的一部分被密封树脂31密封。此外,如图6、图7所示,第一电流路径401的至少一部分从密封树脂31露出。在本方式中,正极母线4p和负极母线4n均使其一部分被密封树脂31密封。此外,在各母线4中,实质上第一电流路径401整体从密封树脂31露出。

25.如图2、图6~图8所示,密封树脂31使浇注面311朝向y方向的一方从电容器壳体32露出。正极母线4p和负极母线4n以从上述浇注面311沿y方向突出的方式延伸设置。正极母线4p和负极母线4n配置成使从浇注面311延伸设置的部分彼此在z方向上相对。

26.如图2所示,在上述相对部分中,正极母线4p和负极母线4n在厚度方向上设置规定的间隔而配置。此外,与负极母线4n相比,正极母线4p在y方向上延伸设置到距浇注面311更远的位置。另外,母线4的y方向的延伸设置长度的关系不作特别限定,也可以设置成负极母线4n比正极母线4p长。

27.此外,如图6、图7所示,正极母线4p和负极母线4n在其延伸设置方向的端部附近分别具有多个分支部45。多个分支部45在x方向上排列。在沿着x方向排列的分支部45之间形成有在z方向上贯穿的开口部450。上述开口部450的内侧端缘的一部分为端子连接部43,供功率端子21连接。

28.相较于元件连接部42,开口部450的在y方向上最靠近元件连接部42的位置更靠近端子连接部43。即,开口部450的在y方向上最靠近元件连接部42的位置与端子连接部43之间的y方向上的距离l3比开口部450的在y方向上最靠近元件连接部42的位置与元件连接部42之间的距离l4短。

29.此外,在正极母线4p和负极母线4n的从密封树脂31露出的部分中,在x方向的一端侧的边设有电源连接部41。在本方式中,电源连接部41从正极母线4p和负极母线4n向x方向突出。在从z方向观察时,正极母线4p的电源连接部41和负极母线4n的电源连接部41以相互沿y方向排列的方式相邻配置。

30.如图5所示,构成层叠体11的多个半导体模块2和多个冷却管51一起沿x方向层叠。半导体模块2处于被冷却管51从x方向的两面夹持的状态,并且构成为能从两面散热。在本方式中,冷却半导体模块2的冷却部5包括层叠配置多个冷却管51而成的冷却器。冷却管51包括供制冷剂在内部流通的制冷剂流路。

31.冷却器具有多个冷却管51以及将它们连结的多个连接管52、向内部导入制冷剂的制冷剂导入口531、从内部排出制冷剂的制冷剂排出口532。冷却器构成为,从制冷剂导入口531导入的制冷剂被分配到各冷却管51中流通。由此,在冷却管51中,制冷剂和半导体模块2进行热交换。由此,在半导体模块2中发出的热量的一部分向制冷剂散热。

32.如图3所示,电力转换装置1构成为能将来自直流电源bat的直流电力在由多个半导体模块2构成的电力转换部中转换为交流电力,并向交流负载mg供给。交流负载mg例如是三相交流电动机,也作为发电机发挥作用。在作为发电机的交流负载mg中发电的交流电力在电力转换部中被转换为直流电力,并被回收到直流电源bat。

33.此处,在直流电源bat与电力转换部之间电连接有电容器元件3。电容器元件3吸收来自直流电源bat的电流所包含的纹波电流,使向电力变换部供给的电流是除去了纹波的直流电流。此外,电容器元件3吸收从电力转换部供给的再生电流所包含的纹波,使除去了纹波的直流电流回收到直流电源bat。

34.在电容器元件3中流过以纹波电流为代表的交流电流而没有流过直流电流。因此,在元件连接部42与电源连接部41之间的电流路径、即在第二电流路径402流过交流电流而没有流过直流电流。

35.另一方面,在直流电源bat与半导体模块2之间流过直流电流。因此,在端子连接部43与电源连接部41之间的电流路径即第一电流路径401流过直流电流。此外,在电容器元件3与半导体模块2之间的电流路径流过交流电流。

36.此外,在母线4中,与交流电流相比,流过大电流的直流电流。因此,在直流电流流动的第一电流路径401中,容易产生由该直流电流引起的焦耳热。其结果是,母线4中的第一电流路径401及其附近容易处于高温。另外,虽然半导体模块2也容易处于高温,但是可以被冷却器冷却,从而抑制温度上升。

37.另一方面,在交流电流流动的第二电流路径402中,不会产生特别大的发热。但是,认为第一电流路径401中产生的热量会由于导热而通过第二电流路径402附近的部位向电容器元件3传递。因此,当第二电流路径402中的热阻较小时,其结果是,电容器元件3的温度可能会由于来自第一电流路径401的导热而上升。因此,在本方式中,使第二电流路径402的热阻大于第一电流路径401的热阻。由此,抑制了第一电流路径401的热量向电容器元件3移动的情况。

38.此外,可以通过减小第一电流路径401的热阻,使其电阻也减小。因此,抑制了在上述第一电流路径401中产生的焦耳热。其结果是,尽可能抑制从第一电流路径401经由第二电流路径402向电容器元件3传递的热量。在图3中,用虚线箭头表示正极母线4p中的分别相当于第一电流路径401之一和第二电流路径402的电路上的电流路径。

39.另外,在本方式中,正极母线4p具有电源连接部41与三个功率端子21之间的三个第一电流路径401。上述三个第一电流路径401的热阻彼此不同,但是优选无论是哪一个,热阻都尽可能小。此外,正极母线4p在电源连接部41与多个电容器元件3之间具有多个第二电流路径402。优选的是,与上述多个第二电流路径402中的任意热阻相比,多个第一电流路径401中的热阻更小。进一步优选的是,所有第一电流路径401的热阻比任意第二电流路径402的热阻小。

40.此外,在本方式中,正极母线4p的厚度在整体上大致相同。因此,针对路径长度,与第一电流路径401和第二电流路径402的关系也是相同的。即,正极母线4p具有与任意的第二电流路径402相比路径长度更短的第一电流路径401。此外,优选的是,多个第一电流路径401的路径长度比任意的第二电流路径402的路径长度短。进一步优选的是,所有第一电流路径401的路径长度比任意的第二电流路径402的路径长度短。

41.此外,优选的是,在负极母线4n中,也具有与任意的第二电流路径402相比热阻更小的第一电流路径401。此外,在负极母线4n中,也存在多个第二电流路径402和多个第一电流路径401,对于它们的热阻、路径长度的关系,可以认为与上述正极母线4p中的关系相同。

42.即,优选的是,在负极母线4n中,与任意的多个第二电流路径402中的热阻相比,多个第一电流路径401中的热阻更小。进一步优选的是,所有第一电流路径401的热阻比任意的第二电流路径402的热阻小。此外,优选的是,在负极母线4n中,多个第一电流路径401的路径长度比任意的第二电流路径402的路径长度短。进一步优选的是,所有第一电流路径401的路径长度比任意的第二电流路径402的路径长度短。

43.接着,对本实施方式的作用效果进行说明。在上述电力转换装置1中,正极母线4p和负极母线4n中的至少一方具有与任意的第二电流路径402相比热阻更小的第一电流路径401。因此,至少一个第一电流路径401的热阻比第二电流路径402的热阻小。由于热阻较小会使电阻也较小,所以能抑制由于流过上述第一电流路径401的直流电流而引起的发热量。另一方面,由于第二电流路径402的热阻比上述第一电流路径401的热阻大,所以能抑制从第一电流路径401向电容器元件3传递的导热量。其结果是,能抑制电容器元件3的温度上升。

44.此外,正极母线4p和负极母线4n中的至少一方具有与任意的第二电流路径402相比路径长度更短的第一电流路径401。由此,能容易地构成能抑制电容器元件3的温度上升的电力转换装置1。例如,在母线4设为大致均匀的厚度并由均质的材料构成的情况下,通过使第一电流路径401的路径长度比第二电流路径402的路径长度短,能容易地获得上述效果。

45.正极母线4p和负极母线4n的至少一方中,以共用部44中的第一电流路径401为基准,在横向y上距端子连接部43的距离l1比距元件连接部42的距离l2短。由此,能有效地抑制共用部44中的第一电流路径401的热量向电容器元件3传递。其结果是,能进一步有效地抑制电容器元件3的温度上升。

46.此外,第一电流路径401的至少一部分从密封树脂31露出。由此,能防止容易发热的第一电流路径401的热量滞留在密封树脂31内。因此,能有效地进行母线4的散热,从而能抑制向电容器元件3传递的热量。

47.如上所述,根据本方式,能提供一种能够抑制电容器元件的温度上升的电力转换装置。

48.(实施方式二)本方式是如图9、图10所示的电力转换装置1的方式,其中,电容器元件3是与各个构成电力转换部的各电桥的半导体模块2并联连接的电桥电容器。即,本方式的电容器元件3与上臂开关元件和下臂开关元件的串联连接体并联连接。

49.在上述结构的电力转换装置1中,正极母线4p和负极母线4n中的至少一方具有与任意的第二电流路径402相比热阻更小的第一电流路径401。尤其在本方式中,正极母线4p和负极母线4n双方具有与任意的第二电流路径402相比热阻更小的第一电流路径401。此外,用于实现该结构的母线4的结构、半导体模块2和电容器模块3a的配置的一例是图10所示的方式。

50.由该图所示的一个半导体模块2、一个电容器模块3a、一对母线4构成电力转换电路中的一个电桥。为了方便,将上述结构体称为电桥结构体12。

51.该图所示的方式中,各母线4在半导体模块2的一个功率端子21与电容器模块3a的

端子之间具有将两者电连接的连结部46。此外,各母线4使电源连接部41从连结部46的一部分突出。上述电源连接部41形成在比连结部46中的元件连接部42与端子连接部43之间的中央更靠近端子连接部43的位置。由此,与从电源连接部41到元件连接部42的电流路径即第二电流路径402相比,从电源连接部41到端子连接部43的电流路径即第一电流路径401的路径长度更短,其热阻更小。图9中,用虚线箭头示出了正极母线4p中的分别相当于第一电流路径401之一和第二电流路径402的电路上的电流路径。

52.另外,虽然在图10中示出了一个电桥的电桥结构体12,但是电力转换装置1至少包括三个大致相同的电桥结构体12。即,用于驱动三相交流负载mg的电力转换装置1具有至少三层的电桥结构体12。此外,所有上述电桥结构体12优选具有上述结构。由此,可以得到所有的第一电流路径401的路径长度比任意的第二电流路径402短并且热阻比任意的第二电流路径402小的结构。此外,各电桥结构体12中的电源连接部41可以构成为经由其他母线(省略图示)与直流电源bat的电极连接。

53.此外,除非特别指出,否则实施方式二以后的实施方式所使用的符号中、与之前实施方式使用的符号相同的符号表示与之前实施方式相同的构成要素等。

54.本公开并不限定于上述各实施方式,能在不脱离本发明主旨的范围中应用于各种实施方式。

55.虽然根据实施方式对本公开进行了记述,但是应当理解为本公开并不限定于该实施方式、结构。本公开也包含各种各样的变形例、等同范围内的变形。除此之外,各种各样的组合、方式、进一步包含有仅一个要素、一个以上或一个以下的其他组合、方式也属于本公开的范畴、思想范围。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。