技术特征:

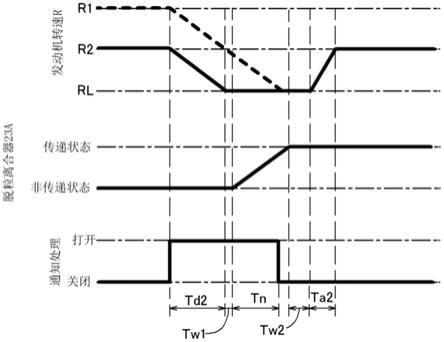

1.一种作业车,其特征在于,具备:驱动源,能够进行旋转驱动;作业装置,由所述驱动源驱动;传动带,能够从所述驱动源向所述作业装置传递动力;皮带张紧式的作业离合器,能够在使动力传递给所述传动带的传递状态与不使动力传递给所述传动带的非传递状态之间切换;离合器操作单元,能够基于连通控制信号和断开控制信号将所述作业离合器切换操作为所述传递状态和所述非传递状态,所述连通控制信号是与所述作业离合器的连通操作相关的控制信号,所述断开控制信号是与所述作业离合器的断开操作相关的所述控制信号;以及转速检测传感器,能够检测所述驱动源的转速,在所述离合器操作单元检测到所述连通控制信号时所述转速为预先设定的阈值以下的情况下,所述离合器操作单元立即进行使所述非传递状态的所述作业离合器成为所述传递状态的传递切换操作,在所述离合器操作单元检测到所述连通控制信号时所述转速高于所述阈值的情况下,所述离合器操作单元进行降低所述驱动源的所述转速以使所述转速变为所述阈值以下的第一转速控制,并且在所述转速已变为所述阈值以下的状态下进行所述传递切换操作。2.根据权利要求1所述的作业车,其特征在于,当进行了所述第一转速控制而在所述转速已变为所述阈值以下的状态下完成了所述传递切换操作时,所述离合器操作单元进行提高所述驱动源的所述转速以使所述转速高于所述阈值的第二转速控制。3.根据权利要求2所述的作业车,其特征在于,具备设定所述转速的油门操作件,所述离合器操作单元进行所述第二转速控制以使所述转速达到所述油门操作件的设定转速。4.根据权利要求2或3所述的作业车,其特征在于,设定第一变化率和第二变化率,所述第一变化率是所述第一转速控制中的所述转速的每单位时间的变化率,所述第二变化率是所述第二转速控制中的所述转速的每单位时间的变化率,所述第一变化率比所述第二变化率小。5.根据权利要求4所述的作业车,其特征在于,无论所述离合器操作单元检测到所述连通控制信号的时刻的所述转速如何,所述第一变化率都恒定。6.根据权利要求2至5中任一项所述的作业车,其特征在于,设定第一间隔时间和第二间隔时间,所述第一间隔时间是从所述第一转速控制完成到所述传递切换操作开始为止的时间,所述第二间隔时间是从所述传递切换操作完成到所述第二转速控制开始为止的时间,所述第二间隔时间比所述第一间隔时间长。7.根据权利要求1至6中任一项所述的作业车,其特征在于,

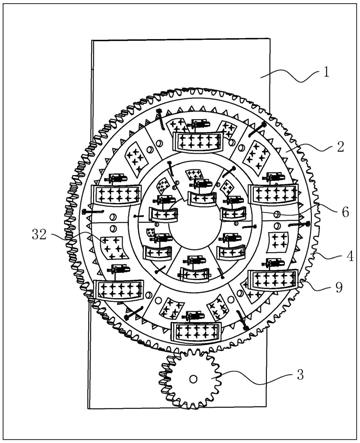

具备通知部,所述通知部能够进行与所述传递切换操作相关的通知,从所述离合器操作单元检测到所述连通控制信号的时刻起,到所述传递切换操作开始后经过了预先设定的设定时间的时刻,所述通知部持续进行与所述传递切换操作相关的通知。8.根据权利要求7所述的作业车,其特征在于,所述设定时间设定为所述传递切换操作完成前的时刻,所述通知部在经过了所述设定时间的时刻停止通知。9.一种收割机,具备一边耙入植立作物一边进行割取的割取部,所述割取部具备耙入植立作物的耙拢卷筒,所述收割机的特征在于,所述耙拢卷筒具备:左右的卷筒框架,绕沿着机体左右方向延伸的旋转轴心被旋转驱动;棒状的支承构件,沿着机体左右方向延伸,以跨于所述左右的卷筒框架的方式设有多个所述支承构件;以及多个叉齿,以在机体左右方向上隔开间隔的方式安装于所述支承构件,所述叉齿具备:支承部,支承于所述支承构件;弹簧部,位于所述支承构件的下方;以及作用部,以从所述弹簧部垂下的状态设置,对植立作物进行耙入作用,所述收割机具备罩构件,所述罩构件具有:嵌合部,嵌合于所述支承构件的外周部;以及罩部,经过所述弹簧部的后方而向下方延伸,从后方覆盖所述弹簧部。10.根据权利要求9所述的收割机,其特征在于,所述支承部通过螺栓固定于所述支承构件的外周部,所述罩构件具备以与所述嵌合部连续的方式设置并覆盖所述螺栓的头部的部分。11.根据权利要求9或10所述的收割机,其特征在于,所述叉齿形成为经过所述支承构件的后方而到达所述弹簧部的形状,所述嵌合部嵌合于所述支承构件的外周部的前部,所述罩部以与所述叉齿的后部接触的状态向下方延伸。12.根据权利要求11所述的收割机,其特征在于,所述罩部以与所述弹簧部的后部接触的状态向下方延伸至比所述弹簧部的下端靠下侧的高度位置。13.根据权利要求11或12所述的收割机,其特征在于,所述罩部向下方延伸至比所述嵌合部的下端靠下侧的高度位置,所述收割机具备支承托架,所述支承托架支承所述罩部中位于比所述嵌合部的下端靠下侧处的下侧部分。14.根据权利要求13所述的收割机,其特征在于,所述支承部通过螺栓固定于所述支承构件的外周部,所述支承托架与所述支承部一起通过所述螺栓固定于所述支承构件的外周部。15.根据权利要求14所述的收割机,其特征在于,所述罩构件具备第一卡合部,并且所述支承托架具备第二卡合部,在所述第一卡合部与所述第二卡合部卡合的状态下,所述支承托架通过所述螺栓固定于所述支承构件的外周部。16.根据权利要求13至15中任一项所述的收割机,其特征在于,所述支承托架具备按压部,所述按压部在剖视观察所述支承构件时从所述支承构件的

相反侧按压所述嵌合部。17.根据权利要求13至16中任一项所述的收割机,其特征在于,所述罩构件是覆盖多个所述叉齿的长条构件,所述罩构件中位于左右两侧的所述下侧部分各自支承于所述支承托架。18.根据权利要求9至17中任一项所述的收割机,其特征在于,所述叉齿具备:一个所述支承部;左右的所述弹簧部,以相对于所述一个支承部分配于左右的方式配置;以及左右的所述作用部,与所述左右的弹簧部分别对应。19.根据权利要求18所述的收割机,其特征在于,支承所述罩部的支承托架在所述左右的弹簧部之间安装于所述支承构件。20.根据权利要求9至19中任一项所述的收割机,其特征在于,所述弹簧部位于所述支承构件的前下方,所述罩部在侧视观察时沿着所述弹簧部的后部向前下方倾斜。21.一种作业机,其特征在于,具备:发动机罩,覆盖发动机而形成发动机室,并且从下侧支承驾驶座椅且向横外方敞开;散热器,用于冷却发动机,在所述发动机室中设于所述发动机的横外侧;防尘壳,设于所述散热器的横外侧,以允许通气且阻止尘埃通过的状态堵在所述散热器的横外侧;冷却风扇,设于所述散热器的横内侧,通过所述防尘壳摄入外部空气来对所述散热器进行冷却;风扇整流罩,以包围所述冷却风扇与所述散热器之间的吸气用空间的外周的状态并以跨于所述冷却风扇和所述散热器的方式设置,将外部空气从所述散热器导向所述冷却风扇;以及支承框架,以跨于形成于所述防尘壳的横内侧的开口部和所述散热器的方式设置,支承所述散热器,所述散热器以能够沿着冷却面向后方滑动移动的方式支承于所述支承框架,在所述发动机室的后部形成有能够将所述散热器向后方取出的开口。22.根据权利要求21所述的作业机,其特征在于,所述风扇整流罩配置为能够在周向上分割成多个分割体。23.根据权利要求22所述的作业机,其特征在于,所述风扇整流罩的所述多个分割体中的一部分分割体支承于所述散热器,所述多个分割体中的其他分割体与所述散热器分离。24.根据权利要求23所述的作业机,其特征在于,所述一部分分割体以能拆装的方式支承于所述散热器,并且能沿着所述散热器的取出方向被向后方取出。25.根据权利要求24所述的作业机,其特征在于,所述风扇整流罩中覆盖所述吸气用空间的上侧的上侧部分、覆盖所述吸气用空间的下侧的下侧部分以及覆盖所述吸气用空间的所述取出方向的跟前侧的跟前侧部分能取出。26.根据权利要求25所述的作业机,其特征在于,所述上侧部分、所述下侧部分以及所述跟前侧部分一体形成。

27.根据权利要求26所述的作业机,其特征在于,所述风扇整流罩中覆盖所述吸气用空间的所述冷却风扇侧的侧面的纵壁部分被分割为位于所述取出方向的跟前侧的跟前侧纵壁部分和位于所述取出方向的进深侧的进深侧纵壁部分,所述跟前侧纵壁部分能够与所述上侧部分、所述下侧部分以及所述跟前侧部分一体地被向后方取出,所述进深侧纵壁部分与覆盖所述吸气用空间的所述取出方向的进深侧的进深侧部分一体地设置。28.根据权利要求27所述的作业机,其特征在于,在所述纵壁部分形成有供所述冷却风扇进行吸气的吸气用开口,在所述吸气用开口的外周部形成有向所述冷却风扇侧突出的周壁部,所述冷却风扇以进入所述周壁部的状态设置,所述周壁部中所述跟前侧纵壁部分与所述进深侧纵壁部分的边界以能解除连结的方式连结,所述上侧部分、所述下侧部分以及所述跟前侧部分支承于所述散热器。29.根据权利要求21至28中任一项所述的作业机,其特征在于,所述支承框架形成为沿着所述散热器的外周的四方框状,并且,在下部的框状部形成有上下贯通的开口,具备能够对所述开口进行开闭的盖体。

技术总结

具备:驱动源,能够进行旋转驱动;作业装置,由驱动源驱动;传动带,能够从驱动源向作业装置传递动力;皮带张紧式的作业离合器(23A),能够在使动力传递给传动带的传递状态与不使动力传递给传动带的非传递状态之间切换;离合器操作单元,能够基于连通控制信号和断开控制信号将作业离合器(23A)切换操作为传递状态和非传递状态,所述连通控制信号是与作业离合器(23A)的连通操作相关的控制信号,所述断开控制信号是与作业离合器(23A)的断开操作相关的控制信号;以及转速检测传感器,能够检测驱动源的转速(R)。源的转速(R)。源的转速(R)。

技术研发人员:松本健太 户田义之 齐藤崇 陈谢源 矶崎耕辉 猿渡贤治 丸山纯一 河合雄一郎

受保护的技术使用者:株式会社久保田

技术研发日:2020.04.15

技术公布日:2021/11/21

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。