1.本实用新型涉及锅炉设备检测装置技术领域,尤其涉及一种氨合成废锅在线检测可燃气体装置。

背景技术:

2.在工业生产中,安全稳定生产是最大的节能,化工生产过程中每停一次车或开一次车,费用都在数百万元,发生一起火灾、爆炸等事故损失更大,因此加强对关键设备的安全监护很重要。

3.近年来,随着氨合成工业的发展和节能的要求,生产中通常会在合成塔出口处设置废热锅炉,利用出塔高温气体(主要含h2、n2、ch4、nh3)与脱盐水间接换热产生蒸汽,从而有效的回收热能,供生产系统使用。但是在对合成塔进行加减量或频繁开停机时温差较大,容易造成列管焊缝拉裂,此外设备长期运行也容易造成焊缝减薄,而一旦列管焊缝出现泄漏,高温气体管道内的高压气体就会窜入中压蒸汽系统,使副产的中压蒸汽中含易燃易爆气体且含氨量增加,对后工段的生产安全造成重大威胁。

4.目前,行业内使用废热锅炉发生过泄漏的事例已很多,虽未造成重大事故,但却是安全生产的重大隐患,因此需要加强对其管理和监控,但目前还没有一种装置能够快速有效的对废热锅炉进行在线检漏。

技术实现要素:

5.针对现有技术中所存在的不足,本实用新型提供了一种氨合成废锅在线检测可燃气体装置,其解决了现有的废热锅炉不具备在线检漏功能的问题。

6.根据本实用新型的实施例,一种氨合成废锅在线检测可燃气体装置,包括检测罐以及取样装置,所述检测罐内设置有集液腔,所述检测罐的上侧壁设置有进水管,检测罐的下侧壁设置有水封出水管,所述进水管和水封出水管均与集液腔连通,所述水封出水管中的液位高度与集液腔中的液位高度相同,所述检测罐的顶部设置有与集液腔相连通的出气管,所述取样装置包括第一取样管和第二取样管,所述第二取样管的一端从检测罐的顶部伸入到集液腔的底部,且第二取样管与检测罐密封连接,第二取样管的另一端与第一取样管的一端相接,所述第一取样管的另一端通过连接件固定在废热锅炉的蒸汽出口管中进行取样。

7.相比于现有技术,本实用新型具有如下有益效果:通过第一取样管对蒸汽出口管中的蒸汽进行取样,在第一取样管和第二取样管与蒸汽出口管的压力差的作用下,蒸汽通过两根取样管进入到集液腔;集液腔内通过进水管注入有一定量的水,且该液位高度与水封出水管中的液位高度相等,水封出水管中通入有水可用于阻挡集液腔中的不凝性气体从该出口溢出到外界,也可阻挡外界的空气进入到集液腔与不凝性气体发生反应。当蒸汽进入到集液腔冷却为液体并使水封出水管中的液体排出,收集该排出水检测水中是否含有可溶性气体,如果排出水中含有氨则说明废热锅炉泄漏,并从出气管中收集不凝性气体,进一

步分析该气体中是否含有氢气和甲烷等易燃易爆气体,并对其进行集中处理,防止该气体直接排出到外界污染空气,造成事故;通过检测排出水中是否有可溶性气体以及从出气管中收集不凝性气体检测是否含有易燃易爆气体,可以更准确的检测出废热锅炉是否泄漏。

附图说明

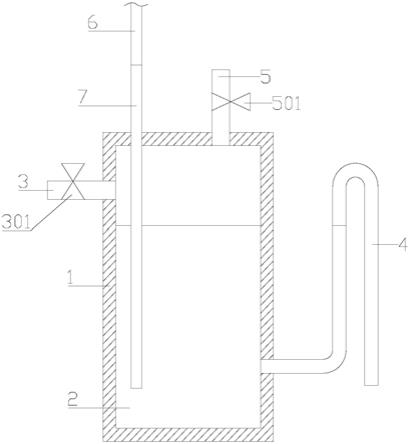

8.图1为本实用新型实施例检测罐的结构示意图。

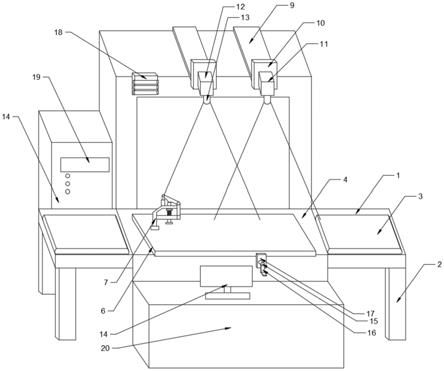

9.图2为本实用新型实施例第一取样管的连接结构示意图。

10.上述附图中:1、检测罐;2、集液腔;3、进水管;301、第一开关阀;4、水封出水管;5、出气管;501、第二开关阀;6、第一取样管;7、第二取样管;8、蒸汽出口管;9、连接套;10、安装块;11、密封圈;12、螺栓;13、斜面。

具体实施方式

11.下面结合附图及实施例对本实用新型中的技术方案进一步说明。

12.如图1所示,本实用新型实施例提出了一种氨合成废锅在线检测可燃气体装置,包括检测罐1以及取样装置,所述检测罐1内设置有集液腔2,所述检测罐1的上侧壁设置有进水管3,所述进水管3上设置有第一开关阀301,检测罐1的下侧壁设置有水封出水管4,所述进水管3和水封出水管4均与集液腔2连通,所述水封出水管4中的液位高度与集液腔2中的液位高度相同,所述检测罐1的顶部设置有与集液腔2相连通的出气管5,所述出气管5上设置有第二开关阀501,所述取样装置包括第一取样管6和第二取样管7,所述第二取样管7的一端从检测罐1的顶部伸入到集液腔2的底部,且第二取样管7与检测罐1密封连接,第二取样管7的另一端与第一取样管6的一端相接,所述第一取样管6的另一端通过连接件固定在废热锅炉的蒸汽出口管8中进行取样。

13.具体工作过程为:蒸汽通过第一取样管6和第二取样管7进入到集液腔2,集液腔2内通过进水管3注入有一定量的水,然后关闭第一开关阀301,使集液腔2中的液位高度与水封出水管4中的液位高度相等,水封出水管4中通入有水可用于阻挡集液腔2中的不凝性气体从该出口溢出到外界,也可阻挡外界的空气进入到集液腔2与不凝性气体发生反应;当蒸汽进入到集液腔2冷却为液体并使水封出水管4中的液体排出,收集该排出水检测水中是否含有可溶性气体,如果排出水中含有氨则说明废热锅炉泄漏,并从出气管5中收集不凝性气体,进一步分析该气体中是否含有氢气和甲烷等易燃易爆气体,并对其进行集中处理,防止该气体直接排出到外界污染空气,造成事故;通过检测排出水中是否有可溶性气体以及从出气管5中收集不凝性气体检测是否含有易燃易爆气体,可以更准确的检测出废热锅炉是否泄漏。

14.如图2所示,所述连接件为连接套9,所述连接套9套设在第一取样管6靠近蒸汽出口管8的侧壁上,连接套9与第一取样管6螺纹连接,所述蒸汽出口管8的侧壁上设置有插接孔和安装块10,所述安装块10上设置有安装槽,安装槽与所述插接孔连通,所述第一取样管6穿过插接孔伸入到蒸汽出口管8的腔体内,第一取样管6与插接孔之间通过密封圈11密封,所述连接套9插入安装槽中并通过螺栓12固定在安装块10上。

15.具体工作原理为:首先将连接套9套设在第一取样管6的侧壁上,连接套9与第一取样管6采用螺纹连接的方式,当第一取样管6长时间使用遭到损坏后,方便更换新的取样管;

然后使第一取样管6穿过插接孔伸入到蒸汽出口管8的腔体内,且伸入蒸汽出口管8的端面设置有斜面13,斜面13与蒸汽的流动方向相对,从而便于蒸汽进入到第一取样管6中,第一取样管6与插接孔之间设置有密封圈11,防止蒸汽从插接孔与第一取样管6的缝隙处泄漏;最后使连接套9插入安装槽中,并通过螺栓12固定在安装块10上,从而实现将第一取样管6牢固的固定在蒸汽出口管8上,也方便对其进行拆卸。

16.最后说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

技术特征:

1.一种氨合成废锅在线检测可燃气体装置,其特征在于:包括检测罐(1)以及取样装置,所述检测罐(1)内设置有集液腔(2),所述检测罐(1)的上侧壁设置有进水管(3),检测罐(1)的下侧壁设置有水封出水管(4),所述进水管(3)和水封出水管(4)均与集液腔(2)连通,所述水封出水管(4)中的液位高度与集液腔(2)中的液位高度相同,所述检测罐(1)的顶部设置有与集液腔(2)相连通的出气管(5),所述取样装置包括第一取样管(6)和第二取样管(7),所述第二取样管(7)的一端从检测罐(1)的顶部伸入到集液腔(2)的底部,且第二取样管(7)与检测罐(1)密封连接,第二取样管(7)的另一端与第一取样管(6)的一端相接,所述第一取样管(6)的另一端通过连接件固定在废热锅炉的蒸汽出口管(8)中进行取样。2.如权利要求1所述的一种氨合成废锅在线检测可燃气体装置,其特征在于:所述连接件为连接套(9),所述连接套(9)套设在第一取样管(6)靠近蒸汽出口管(8)的侧壁上,所述蒸汽出口管(8)的侧壁上设置有插接孔和安装块(10),所述安装块(10)上设置有安装槽,安装槽与所述插接孔连通,所述第一取样管(6)穿过插接孔伸入到蒸汽出口管(8)的腔体内,第一取样管(6)与插接孔之间通过密封圈(11)密封,所述连接套(9)插入安装槽中并通过螺栓(12)固定在安装块(10)上。3.如权利要求2所述的一种氨合成废锅在线检测可燃气体装置,其特征在于:所述连接套(9)与第一取样管(6)螺纹连接。4.如权利要求3所述的一种氨合成废锅在线检测可燃气体装置,其特征在于:所述第一取样管(6)伸入蒸汽出口管(8)腔体内的一端设置有斜面(13),所述斜面(13)与蒸汽的流动方向相对。5.如权利要求1所述的一种氨合成废锅在线检测可燃气体装置,其特征在于:所述进水管(3)上设置有第一开关阀(301),所述出气管(5)上设置有第二开关阀(501)。

技术总结

本实用新型提供了一种氨合成废锅在线检测可燃气体装置,包括检测罐以及取样装置,检测罐内设置有集液腔,检测罐的上侧壁设置有进水管,检测罐的下侧壁设置有水封出水管,进水管和水封出水管均与集液腔连通,水封出水管中的液位高度与集液腔中的液位高度相同,检测罐的顶部设置有与集液腔相连通的出气管,取样装置包括第一取样管和第二取样管,第二取样管的一端从检测罐的顶部伸入到集液腔的底部,且第二取样管与检测罐密封连接,第二取样管的另一端与第一取样管的一端相接,第一取样管的另一端通过连接件固定在废热锅炉的蒸汽出口管中进行取样。本实用新型解决了现有的废热锅炉不具备在线检漏功能的问题,达到了对废热锅炉进行实时检测的目的。行实时检测的目的。行实时检测的目的。

技术研发人员:汪波 徐化林 杨世立 曹林 唐成林 张力

受保护的技术使用者:华强化工集团股份有限公司

技术研发日:2021.03.05

技术公布日:2021/11/17

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。