1.本发明属于隧道及地下工程技术领域,涉及一种适宜高地应力软岩地层中进行地下工程施工解决大变形灾害的控制系统及施工方法,更具体地说,本发明涉及一种高地应力软岩地层隧道大变形控制系统及施工方法。

背景技术:

2.随着我国经济的发展以及科技的进步,交通运输行业在迅猛发展,基础设施建设工作也在如火如荼的开展。取决于我国特殊的地形特征,国内进行了大量的隧道及地下工程建设,这极大程度推动着我国地下工程技术高质量发展,同时也给建设运营中带来了新的挑战。在西南艰险山区隧道工程建设中面临着复杂的地质条件和特殊的环境情况,其中高地应力软岩大变形,处理难度之大,给设计、施工、运营造成了极大困难。

3.针对高地应力软岩大变形的处理,国内外学者进行了大量的研究工作,提出了一些大变形控制方法和措施,从支护措施来说主要分为及时强支护、分层支护和让压支护三种。但目前这些支护措施都具有一定局限性,及时强支护过早约束围岩变形,围岩应力未得到释放,造成支护结构受力超出其承载能力而发生破坏,同时,一味提高支护强度经济性差;分层支护的时机不确定及施工效率低,容易引发工程事故。让压支护在“让”方面,也不尽人意。

4.譬如,在公布号为cn111852505a的发明专利申请说明书中公开了一种用于高地应力软岩隧道大变形控制的让压初支体系,该让压初支体系包括:多个变形缝,设置在隧道的喷混凝土层上,沿隧道的纵向设置;多个方形钢管,分别对应卡装在所述变形缝内;多个平行设置的钢拱架,沿隧道的横向设置,每个钢拱架包括:多个拱架一和拱架二;多个拱架接头,分别设置在拱架一和拱架二之间,用于连接拱架一和拱架二,所述拱架一和拱架二的端部之间的距离可调,所述拱架接头与方形钢管固定。能够保证围岩收敛变形过程中混凝土喷层与方形钢管不发生扭曲破坏,且在变形后可通过预留注浆孔进行注浆填充,进一步提高初支体系的稳定性。但由该让压初支体系对钢管接头施工精度要求高,且钢架变形后接头难以按预设槽滑移,变形控制效果大打折扣。

5.再如,在公布号cn111706355a的发明专利申请说明书中公开了适用于大变形围岩的隧道结构及隧道围岩大变形控制方法。该大变形围岩的隧道结构沿其径向包括外层的初期支护和内层的二次衬砌,沿隧道纵向在隧道外周设置有数组变形释放孔,各组中的变形释放孔有n个,且各组中的 n个变形释放孔环绕隧道环向布置。各变形释放孔沿隧道径向由初期支护钻设至隧道围岩内。通过设置变形释放孔,为隧道围岩预留变形空间,释放部分围岩压力,从而降低初期支护承受的压力,缩小初期支护变形。通过不断监测变形等相关数据,反馈指导施工,达到动态调整变形释放孔与围岩变形相适配,实现合理有效的释放围岩变形压力的目的。该隧道围岩大变形控制方法建立在预估高准确性上,但隧道各段的变形量差异很大,不便实施,且根据预估变形量一次性设置了大量径向应力释放孔,严重破坏了围岩整体性,影响其自承载能力的发挥。

6.再如,在授权公告号cn109779654a的发明专利说明书公开了一种高地应力大变形隧道放抗结合的初期支护系统及施工方法,初期支护系统包括初期支护主体,其为钢拱架及与钢拱架配套的锚网喷联合支护体系,其中初期支护主体在隧道边墙段设置多个应力释放窗口,位于初期支护主体每侧的多个应力释放窗口沿隧道纵向间隔设置。能实现围岩与初期支护主体非同步变形,有效减少初期支护主体成环前初期支护主体变形最大部位的变形,避免初期支护主体未成环前就破坏的有益效果。但该初期支护系统仅解决了最大主应力为水平方向、且与隧道轴线接近垂直的高地应力情况,并不适宜于复杂地应力下大变形控制。

7.除此而外,也有采用加大预留变形量和施作超前导洞等措施,前者预留变形量的设定大小具有不确定性,小预留变形量会出现初支变形大侵限,而大预留变形量增加了隧道开挖面积和二衬圬工回填量,经济性差;后者虽然释放因二次扰动和工序原因造成释放应力时间过长而增大了围岩松动荷载,造成支护结构因承载能力不足而发生变形大、破坏。

8.虽然国内外学者都意识到在高地应力下,单纯提高支护结构抗力虽然可行,但代价大、不值得,因而必须发挥围岩自承能力,但如何充分发挥围岩自承能力以控制高地应力软岩地层隧道大变形,始终未能形成一套合理可行且行之有效的控制系统及施工方法。

技术实现要素:

9.本发明的目的是提供一种高地应力软岩地层隧道大变形控制系统,以充分发挥围岩自承能力,解决高地应力软岩地层隧道大变形控制难、工程投资大、施工效率低等技术难题,同时需具有普遍适用性、施工便捷性、良好经济性等特点。

10.本发明解决上述技术问题所采用的技术方案如下:

11.本发明的一种高地应力软岩地层隧道大变形控制系统,其特征是:包括岩体主动剥离区、表层支护和锚注系统,所述表层支护施作于隧道洞壁上;所述岩体主动剥离区位于表层支护与围岩深部承载区之间,该区内沿隧道纵向或径向布设岩体挖除孔动态主动消除岩体主动剥离区内一定量岩体扩容体积;所述锚注系统施作于岩体主动剥离区,将其加固转化为隧道周边加固区,且与表层支护联合控制围岩深部承载区的形成。

12.所述岩体挖除孔采用小型螺旋钻机或小型高压切削机类主动削土装备施作,其消除岩体范围为距隧道洞壁不大于2.5m,消除的岩体扩容体积允许值v

消

按下式计算:

[0013]v消

=6.28

×r×

(0.5-s) 0.79

×n×

l

×

d2[0014]

式中,n为隧道每延米横断面所设置的岩体挖除孔数量,不宜多于10 孔;d为岩体挖除孔直径,单位:m;l为岩体挖除孔长度,其径向布置时,l≤2.5m;s为隧道允许单侧收敛变形量,单位:m;r为隧道净空当量半径,单位:m。

[0015]

本发明所要解决的另一技术问题是提供上述一种高地应力软岩地层隧道大变形控制系统的施工方法。

[0016]

该施工方法包括如下步骤:

[0017]

s01.隧道开挖出渣后及时施作开挖分部的表层支护;

[0018]

s02.沿表层支护均匀布置打设岩体挖除孔,岩体挖除体积为v

ki

;

[0019]

s03.对表层支护进行变形监控量测,若变形速率超过1cm/d,采用主动削土装备将岩体主动剥离区范围内岩体通过岩体挖除孔抽取出来,在表层支护变形大的部分增设岩体

挖除孔并主动剥离该部分岩体,本次岩体总挖除体积计为v

ti

,当前时间点岩体主动剥离区10的剥离岩体累计体积v

消’=σv

ki

σv

ti

;

[0020]

s04.重复上述步骤直至表层支护成环,此时保证v

消’/v

消

≤0.75;

[0021]

s05.对需施作锚杆、锚索和围岩注浆处的岩体挖除孔再一次钻孔至设计深度形成锚杆或锚索安装孔、注浆孔,于表层支护安装钢套筒7后和安装锚杆、锚索,并通过注浆孔对围岩深部承载区至开挖范围内岩体进行注浆加固;

[0022]

s06.待表层支护变形速率小于1mm/d时,施工防排水系统并进行二次衬砌浇筑。

[0023]

本发明的有益效果主要体现在如下方面:

[0024]

一、通过设置岩体主动剥离区,有限制的、主动的消除了围岩受高地应力挤压后不可避免出现的体积扩容,释放了围岩内部压力,充分发挥了围岩自承能力,可有效解决高地应力软岩地层隧道大变形问题;

[0025]

二、合理控制了大变形隧道工程造价,有效节约了工程投资。通过岩体挖除体积的动态可调,一方面,大大减少了用于提高支护结构体系强度所需的原材料工程量;另一方面,有效控制了提前挖除大量岩体的弃渣量和为二次衬砌达到设计轮廓所增加的圬工回填量;

[0026]

三、施工便捷,符合“双碳”目标。相较于矿山法隧道目前施工工序,仅增加了岩体挖除,而该工序实施空间范围可在隧道开挖掌子面至二衬端头,位置灵活,对现场施工工序影响小,可保证隧道开挖进度,同时,利用岩体挖除孔作为锚杆安装孔和注浆孔,减小了重复工程的投入,体现了绿色环保性。

附图说明

[0027]

本说明书包括如下七幅附图:

[0028]

图1是隧道分部表层支护时周边岩体分区横断面示意图;

[0029]

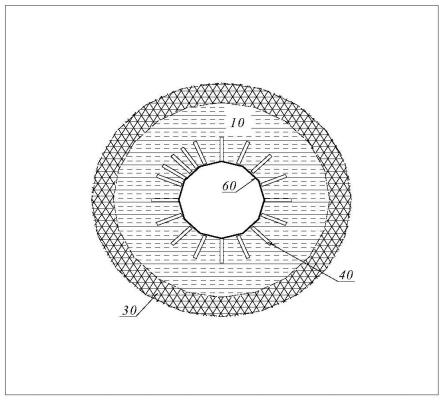

图2是隧道表层支护成环时周边岩体分区横断面示意图;

[0030]

图3是隧道施工完成后周边岩体分区及结构体系横断面示意图;

[0031]

图4是隧道施工完成后结构体系横断面局部示意图;

[0032]

图5是隧道施工完成后结构体系纵剖面局部示意图;

[0033]

图6是隧道施工完成后结构体系表层布置局部示意图;

[0034]

图7是锚杆或锚索设置位置的断面图。

[0035]

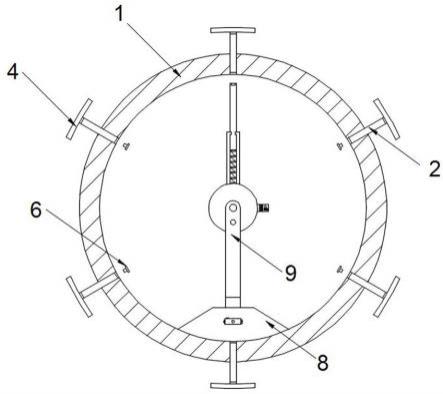

图中示出标记的含义:岩体主动剥离区10,隧道周边加固区20,围岩深部承载区30,岩体挖除孔40,锚注系统50,锚杆51,锚索52,安装孔53,注浆孔54,表层支护60,喷射混凝土层61,钢骨架62,钢套筒70,防排水系统80,二次衬砌90。

具体实施方式

[0036]

下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

[0037]

参照图1至图3,本发明的一种高地应力软岩地层隧道大变形控制系统,其特征是:包括岩体主动剥离区10、表层支护60和锚注系统50,所述表层支护60施作于隧道洞壁上;所述岩体主动剥离区10位于表层支护 60与围岩深部承载区30之间,该区内沿隧道纵向或径向布设岩体挖除孔 40动态主动消除岩体主动剥离区10内一定量岩体扩容体积;所述锚注

系统50施作于岩体主动剥离区10,将其加固转化为隧道周边加固区20,且与表层支护60联合控制围岩深部承载区30的形成。

[0038]

首先,从高地应力软岩地层隧道开挖的基本现象进行阐释。高地应力软岩地层隧道开挖后,若无支护结构作用,隧道必然坍塌,但坍塌一般不会影响至无限远,坍塌影响范围外仍为未扰动地层。由于隧道开挖造成岩体体积的减少,坍塌影响范围内岩体松散,而未扰动地层仍为原始状态,则松散岩体至未扰动地层之间必然存在围岩深部承载区30并且已达到受力稳定,其作用是在内部岩体松散后仍能支承外部原始状态地层的荷载。

[0039]

理论上说,在高地应力软岩地层中,围岩深部承载区30位置距离开挖洞壁越近,对于地层变形控制越好,但是需要高强度、大刚度的表层支护60以支承围岩深部承载区30的受力稳定,代价大、经济性差。此外,以目前的材料技术、施工水平,也难以形成与原始未开挖状态下高地应力水平相匹配的表层支护60,这势必会打破了地层应力平衡,故而发生高地应力作用下的岩体扩容变形,往薄弱处即表层支护60挤压,引起表层支护60的变形破坏。

[0040]

因此,本发明提供一种高地应力软岩地层隧道大变形控制系统,其沿隧道周边设置岩体主动剥离区10,以维持初期支护小变形为条件,动态主动消除岩体主动剥离区10内一定量岩体扩容体积后,再施作锚注系统 50形成隧道周边加固20区,与表层支护60联合控制围岩深部承载区3 的形成。岩体主动剥离区10位于表层支护60与围岩深部承载区30之间,在表层支护60成环后,通过锚注系统50加固,将岩体主动剥离区 10内松散岩体进行改良处理,使其转化为隧道周边加固区20。

[0041]

岩体主动剥离区10由岩体挖除孔40组成,孔位布置形式可沿隧道纵向或径向布设,受限制于当前装备技术及施工水平,孔位优选径向布设。

[0042]

岩体主动剥离区10内可采用小型螺旋钻机及小型高压切削机等主动削土装备及技术,将岩体主动剥离区10内因发生体积扩容的岩体主动剥离出来,以减小岩体对表层支护的形变荷载,控制表层支护60不发生较大变形。

[0043]

通过岩体挖除孔40的方式设置岩体主动剥离区10,不宜过长,以避免对围岩深部承载区30的受力稳定造成影响,根据现场测试试验,围岩深部承载区30一般在5~8m的位置,为达到较好的效果,将岩体主动剥离区10消除岩体范围定为距隧道洞壁不大于2.5m。消除的岩体扩容体积允许值v

消

按下式计算:

[0044]v消

=6.28

×r×

(0.5-s) 0.79

×n×

l

×

d2[0045]

式中,n为隧道每延米横断面所设置的岩体挖除孔数量,不宜多于10 孔;d为岩体挖除孔40直径,单位:m;l为岩体挖除孔40长度,其径向布置时,l≤2.5m;s为隧道允许单侧收敛变形量,单位:m;r为隧道净空当量半径,单位:m。

[0046]

消除的岩体扩容体积主要包括因施作岩体挖除孔岩土体体积和因主动剥离岩土体而消除的体积。前者计算公式为n

×

单孔体积=n

×

1/4

×

π

×

l

×

d2=0.79

×n×

l

×

d2;对于因主动剥离岩土体而消除的体积,需要确定在不同地层岩性、地应力水平下“围岩-支护”系统达到稳定时的变形量,根据目前大量隧道大变形调研资料,在常规支护措施下隧道大变形地段最终变形基本为30~50cm,而后重筑支护后,大变形基本能得到控制。因此,将隧道单侧收敛变形量为50cm作为支护结构达到稳定时的限值,并考虑隧道允许单侧收敛变形量,计算出因主动剥离岩土体而消除的体积,即为:π[(r 0.5-s)

2-(r)2]=π[2r(0.5-s) (0.5-s)2]≈6.28

×r×

(0.5-s),式中,π(0.5-s)2最大值为0.79m3,且相较于6.28

×r×

(0.5-s)为小值,故略去。

[0047]

岩体主动剥离区10不宜无限制剥离岩体,在表层支护60成环后可充分发挥支护承载力时,应尽快控制围岩深部承载区30的外扩发展,此时,借助锚注系统50将岩体主动剥离区10内松散岩体加固改良以提供围岩深部承载区30的支承力,锚杆51深度在围岩深部承载区30以内,锚索52 深度在围岩深部承载区30以外。

[0048]

参照图4至图7,所述锚注系统50由锚杆51、锚索52和围岩注浆联合形成,锚杆51或锚索52布设间距按1.0m

×

1.0m梅花形设置,锚杆或锚索安装孔53、注浆孔54均利用岩体挖除孔40。锚杆51、锚索52的外端与表层支护60锚固连接,锚杆51主体位于隧道周边加固区20内,锚索52后部穿过围岩深部承载区30。所述围岩注浆是通过注浆孔54对围岩深部承载区30至开挖范围内岩体进行注浆加固。

[0049]

参照图4至图7,所述表层支护60由喷射混凝土层61和钢骨架62 复合构成,为约束喷射混凝土61在三向受力状态下的变形,进一步提高喷射混凝土层61的承载力,表层支护60在锚杆51、锚索52对应的部位设置钢套筒70,锚杆51、锚索52的外端锚固于钢套筒70上。

[0050]

参照图1至图7,本发明一种高地应力软岩地层隧道大变形控制系统的施工方法,包括如下步骤:

[0051]

s01.隧道开挖出渣后及时施作开挖分部的表层支护60;

[0052]

s02.沿表层支护60均匀布置打设岩体挖除孔40,岩体挖除体积为 v

ki

;

[0053]

s03.对表层支护60进行变形监控量测,若变形速率超过1cm/d,采用主动削土装备将岩体主动剥离区10范围内岩体通过岩体挖除孔40抽取出来,在表层支护60变形大的部分增设岩体挖除孔40并主动剥离该部分岩体,本次岩体总挖除体积计为v

ti

,当前时间点岩体主动剥离区10的剥离岩体累计体积v

消’=σv

ki

σv

ti

;

[0054]

s04.重复上述步骤直至表层支护60成环,此时保证v

消’/v

消

≤0.75;

[0055]

s05.对需施作锚杆51、锚索52和围岩注浆处的岩体挖除孔40再一次钻孔至设计深度形成锚杆或锚索安装孔53、注浆孔54,于表层支护60 安装钢套筒7后和安装锚杆51、锚索52,并通过注浆孔54对围岩深部承载区30至开挖范围内岩体进行注浆加固;

[0056]

s06.待表层支护60变形速率小于1mm/d时,施工防排水系统80并进行二次衬砌90浇筑。

[0057]

若在表层支护60未成环前若v

消’/v

消

>0.5,则加快表层支护60成环的施工工序,避免围岩深部承载区30外扩发展太远后恶化表层支护60 的受力稳定和加大锚注系统50的施工难度。

[0058]

本发明通过设置岩体主动剥离区,有限制的、主动的消除了围岩受高地应力挤压后不可避免出现的体积扩容,释放了围岩内部压力,充分发挥了围岩自承能力,可有效解决高地应力软岩地层隧道大变形问题。相较于传统应力释放方法,通过岩体挖除体积的动态可调,一方面,大大减少了用于提高支护结构体系强度所需的原材料工程量;另一方面,有效控制了提前挖除大量岩体的弃渣量和为二次衬砌达到设计轮廓所增加的圬工回填量。相较于矿山法隧道目前施工工序,仅增加了岩体挖除,而该工序实施空间范围可在隧道开挖掌子面至二衬端头,位置灵活,对现场施工工序影响小,可保证隧道开挖进度,同时,利用岩体挖除孔作为锚杆安装孔和注浆孔,减小了重复工程的投入,体现了绿色环保性。

[0059]

总体来说,本发明在有效解决高地应力软岩地层隧道大变形的同时,合理控制了

大变形隧道工程造价,有效节约了工程投资,施工便捷。

[0060]

以上所述只是用图解说明本发明一种高地应力软岩地层隧道大变形控制系统及施工方法的一些原理,并非是要将本发明局限在所示和所述的具体结构和适用范围内,故凡是所有可能被利用的相应修改以及等同物,均属于本发明所申请的专利范围。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。