电连接器

【技术领域】

1.本实用新型公开一种电连接器。

背景技术:

2.相关技术请参考中国发明专利cn108631094b号公告了一种电连接器及其组合。电连接器包含一绝缘座体及多列布设于绝缘座体的端子列。每一端子列包括沿一第一方向交替排列的多个接地端子及多对差分信号端子对。每一接地端子具有一本体部及两个彼此相间隔地由本体部延伸的弹性接触部。每对差分信号端子对的各信号端子具有一本体部及一由本体部延伸的弹性接触部。该电连接器中端子通过干涉与绝缘座体组装固定,然而该类电连接器的端子多排多列,数量众多,端子安装工艺流程耗时且容易在端子安装过程中发生安装不到位或其他情况。

3.因此,有必要提供一种改良的电连接器来解决以上问题。

技术实现要素:

4.本实用新型所要解决的技术方案为:提供一种电连接器,其端子模组与绝缘外壳结合简单且稳固。

5.为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:一种电连接器,包括若干端子模组及绝缘外壳,每一所述端子模组包括绝缘体且沿第一方向排列于所述绝缘体的若干端子,若干所述端子模组沿垂直于所述第一方向的第二方向彼此相邻排列;每一所述端子模组具有沿第二方向贯穿的连通孔,所述绝缘外壳将若干所述端子模组固定在其内而形成插接空间,且所述绝缘外壳的材料同时填满所述连通孔。

6.进一步地,所述绝缘外壳通过注塑成型的方式将所有所述端子模组固定在其内,且所述绝缘外壳的材料灌满所述连通孔。

7.进一步地,所述绝缘外壳包括底板及自所述底板向上延伸的侧壁,所述底板与所述侧壁围设成所述的插接空间,所述端子模组的绝缘体则埋设在所述底板内。

8.进一步地,每一所述绝缘体通过注塑成型的方式将所述端子固定在其上。

9.进一步地,相邻两个所述端子模组的绝缘体的第一方向上的长度不同。

10.进一步地,所述端子包括接地端子和差分信号端子对,每一所述端子模组的接地端子和差分端子对沿所述第一方向一一交替排列,所述端子包括本体部、自所述本体部向上延伸的弹性臂及自所述本体部向下延伸的接脚。

11.进一步地,其中所述接地端子包括自所述本体部向上延伸的两个所述弹性臂以及向下延伸的两个所述接脚,且两所述弹性臂之间存在一定的间隙;相邻所述端子模组中,所述差分信号端子对的其中一信号端子,其弹性臂在纵长方向上的正投影不在对应相邻端子模组的接地端子的两个所述弹性臂及所述间隙沿第一方向的宽度范围内。

12.进一步地,每对所述差分信号端子对的两所述弹性臂在第一方向上的总体宽度小于所述接地端子的两所述弹性臂在第一方向上的总体宽度。

13.进一步地,所述接地端子自其所述本体部下缘向上凹陷而形成缺口,所述缺口位于接地端子两个所述接脚之间,所述连通孔连通所述缺口。

14.进一步地,所述差分信号端子对中的每一信号端子的本体部具有沿所述第二方向贯穿的通孔,所述绝缘体的材料填充所述通孔。

15.进一步地,所述信号端子的通孔的中心线与其弹性臂的中心线不在同一直线上。

16.与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:每一端子模组具有贯穿的连通孔,绝缘外壳的材料填满连通孔,从而使绝缘外壳与端子模组之间结合简单且稳固。

【附图说明】

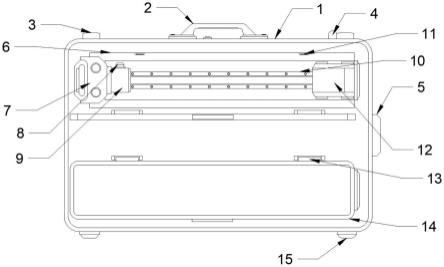

17.图1是本实用新型的电连接器的立体图。

18.图2是图1所示另一视角的立体图。

19.图3是图1所示电连接器的局部分解图。

20.图4是图3所示电连接器另一视角的分解图。

21.图5是图3中一个端子模组的立体图。

22.图6是图5所示端子模组的分解图。

23.图7是图1所示沿虚线a-a的剖视图。

24.图8是图1所示沿虚线b-b的局部剖视图。

25.【主要元件符号说明】

[0026][0027][0028]

如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本实用新型。

【具体实施方式】

[0029]

参图1-8所示,本实用新型揭示了一种电连接器100,其包括若干端子模组2及绝缘外壳1。参图5-6所示,每一端子模组包括绝缘体21且沿第一方向a排列于绝缘体21的若干端子20,绝缘体21通过注塑成型的方式将端子20固定于其上,端子20包括本体部201、自本体部201向上延伸的弹性臂202及自本体部201向下延伸的接脚203。每一端子模组2具有若干个沿第二方向贯穿其绝缘体两侧表面的连通孔211以及沿第二方向自绝缘体21一侧表面向内凹陷的凹槽212,且凹槽212并未完全贯穿绝缘体21。绝缘外壳1包括底板12、自底板12边缘向上延伸而成四个侧壁11以及由四个侧壁11和底板12围设形成的插接空间13,若干端子模组2沿垂直于第一方向的第二方向b彼此相邻排列,且固定在绝缘外壳1中。在底板12四周的边缘附近设有沿垂直于第一、二方向的第三方向贯穿绝缘外壳1的槽121。本实施例中,多个端子模组2沿第二方向b排列,然后将绝缘材料注塑在彼此排列的端子模组2外侧,冷却后形成所述绝缘外壳1。绝缘外壳1注塑成型时,形成绝缘外壳1的塑胶材料填满所有的连通孔211,提高端子模组2与绝缘外壳1之间结合的稳固性。同时,凹槽212的设置也增加了端子模组2与绝缘外壳1之间的接触面,为两者的结合提供了保障。参图7所示,绝缘外壳1的绝缘材料131、132分别填满连通孔及凹槽。端子模组2的绝缘体21埋设在底板12内,相对端子模组通过组装干涉固定的方式安装在绝缘外壳内,减少了端子安装工艺流程时间,同时端子通过端子模组埋设于底板内也避免的过往干涉组装过程中端子插弯损坏之情况。

[0030]

参图3-5所示,端子20包括接地端子22及差分信号端子对23。相邻端子模组2的绝缘体21在第一方向上的长度不等,定义长度较长的为第一端子模组24,长度较短的则为第二端子模组25。第一端子模组24具有六个接地端子22及五对差分信号端子对23,第二端子模组25具有五个接地端子22及四对差分信号端子对23。每一端子模组2的接地端子22和差分信号端子对23沿第一方向一一交替排列。参图3所示,第一端子模组24的连通孔211有两个,第二端子模组25的连通孔211有四个。绝缘外壳1注塑成型时,形成绝缘外壳1的塑胶材料填满所有的连通孔211,提高端子模组2与绝缘外壳1之间结合的稳固性。同时,凹槽212的设置也增加了端子模组2与绝缘外壳1之间的接触面,为两者的结合提供了保障。参图4所示,底板12自其底面沿第三方向向内凹陷形成将接脚暴露的若干方形孔213,方形孔213与伸出绝缘体21的接脚203一一对应,且每一接脚203收容于对应的方形孔213内。

[0031]

参图6所示,接地端子22包括一个接地本体部221、两个接脚203以及两个弹性臂202,两弹性臂202相邻设置且两者间隔一定的距离,此距离定义为间隙226,两个弹性臂202与间隙226沿第一方向的总体宽度与接地本体部221第一方向的宽度相等。每一弹性臂202自本体部201向上延伸且连续弯折,从而形成两个在第二方向上沿相反方向凸出的弧形部2021,且同一接地端子22的两个弹性臂中在第一方向上相邻的两个弧形部2021的凸出方向相反。定义一个接地端子22其中一个弹性臂202上方的弧形部2021为第一接触部2022,则另一弹性臂202上方的弧形部2021为第二接触部2023。接地端子22自接地本体部221下缘向上凹陷而形成缺口222,缺口222位于两个接脚203之间,且连通孔211穿过埋设在绝缘体内的缺口222。差分信号端子对23包括两个信号端子,两信号端子之间存在一定的间隙223。每一信号端子包括一个本体部201、一个接脚203以及一个弹性臂202,且弹性臂202沿第一方向的宽度与对应的本体部201沿第一方向的宽度相等。两信号端子的本体部201分别定义为第一本体部233及第二本体部234。每一信号端子弹性臂202自本体部201向上延伸且连续弯

折,从而形成两个在第二方向上沿相反方向凸出的弧形部2021,弹性臂上位于上方的弧形部2021为接触部,并定义同一差分信号端子对23的其中一个信号端子的弧形部为第三接触部2024,另一个信号端子的弧形部2021则为第四接触部2025,且第三接触部2024的弯折方向与位于同一端子模组2上相邻的第二接触部2023的凸出方向一致,第四接触部2025的弯折方向与位于同一端子模组2上相邻的第一接触部2022的凸出方向一致。差分信号端子对23的第一、第二本体部231、232都具有沿第二方向贯穿的通孔233,且差分信号端子通孔233的中心线和与其对应的弹性臂202的中心线不在一直线上。每对差分信号端子对23的两弹性臂202在第一方向上的总体宽度小于接地端子22的两弹性臂202在第一方向上的总体宽度。参图3所示,相邻端子模组2中,差分信号端子对23中的一个信号端子的弹性臂202的正投影不在对应相邻端子模组2的接地端子22的两弹性臂202及间隙223沿第一方向的总体宽度范围内,在本实施例中,差分信号端子对23中的一个信号端子的弹性臂202的正投影部分位于对应相邻端子模组2的接地端子22的两弹性臂202及间隙223沿第一方向的总体宽度范围外。

[0032]

参图7-8所示,为电连接器的剖视图。参图7所示,在二次注塑成型时塑胶填充连通孔211并形成绝缘外壳1,这使得绝缘外壳1与端子模组2的结合稳固。参图8所示,绝缘体21的材料填充差分信号端子对23的通孔233以及接地端子22的缺口222,确保差分信号端子对23以及接地端子22能够稳定固持在绝缘体21上。

[0033]

综上所述,以上仅为本实用新型的较佳实施例而已,不应以此限制本实用新型的范围。即凡是依本实用新型权利要求书及本实用新型说明书内容所作的简单的等效变化与修饰,皆应仍属本实用新型专利涵盖的范围内。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。