1.本技术涉及有机废气处理装置技术领域,尤其是涉及一种高效的电子行业废气净化系统。

背景技术:

2.电容电子行业在流延、烧端、排胶等生产过程中,会排放高、低浓度甚至是含油的有机废气,若不及时进行治理,会产生大气环境污染。目前对于挥发性有机废气(vocs)的治理从大方向上来讲有两种,第一种是破坏法,即采用焚烧的方式使有机物的碳氢键断裂,常用的设备有蓄热式焚烧炉,催化燃烧炉,直燃炉等。另一种方法是转移法,通过吸附、吸收、冷凝的方法将废气中的有机物转换成固态或液态方式后再进行处理。

3.然而,针对此类电子废气,后续往往采用活性炭吸附-催化燃烧的组合工艺进行处理,这种工艺净化效果不稳定,活性炭存在自燃风险,另外,处理工程中通常是将vocs浓度不同的废气混合后一起进入活性炭吸附系统进行处理,处理效果大打折扣,更糟糕的是,如果废气中包含有含油废气,则在处理中不仅需要频繁更换过滤耗材,而且还存在堵塞活性炭的风险。

4.因此,针对现有技术的缺陷,本技术人认为需要一种高效的应用于电子行业的废气净化系统,以解决现有技术的不足。

技术实现要素:

5.为了解决现有技术存在的不足,本技术提供一种高效的电子行业废气净化系统。

6.本技术提供的一种高效的电子行业废气净化系统采用如下的技术方案:

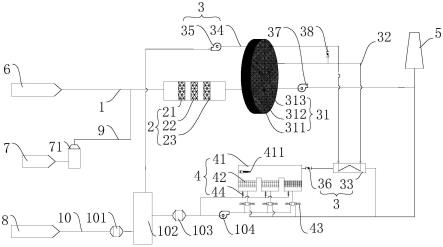

7.一种高效的电子行业废气净化系统,包括低浓度废气混合箱、含油低浓度废气混合箱、高浓度废气混合箱和连接低浓度废气混合箱的废气传输管道,所述废气传输管道上依次设置有过滤系统、浓缩转轮系统和烟囱;所述含油低浓度废气混合箱一端连接有废气流通管道以及设置于废气流通管道上的除油装置,所述废气流通管道设置于低浓度废气混合箱和过滤系统之间;所述高浓度废气混合箱一端连接有废气流动管道,所述废气流动管道上设置rto系统,所述rto系统与烟囱相互连接。

8.通过采用上述技术方案,通过设置低浓度废气混合箱、含油低浓度废气混合箱、高浓度废气混合箱,使不同vocs浓度的废气进入不同的混合箱,采用不同的治理方法,从而提高废气的处理效果;另外,对于含油废气,利用除油装置除去废气内部的油分,接着废气再进入过滤系统,减轻了堵塞过滤系统内活性炭的风险,降低了过滤耗材的更换频率;最后,采用浓缩转轮和rto系统相互组合的方式取代传统的活性炭吸附工艺,不仅增加了废气处理的安全性,而且整个处理过程中系统保持稳定,废气内有机物颗粒、粉尘的去除率较高。

9.可选的,所述除油装置上的喷嘴朝向与废气进入废气流通管道的方向相反。

10.通过采用上述技术方案,除油装置的喷嘴朝向与废气进入废气流通管道的方向相反,当喷嘴喷洒处喷淋液时,喷淋液能够完全与废气相接触,提高废气的除油效果。

11.可选的,所述除油装置上设置有除雾器。

12.通过采用上述技术方案,利用除雾器捕集从除油装置出来的废气中的大部分水雾,降低废气的湿度。

13.可选的,所述过滤系统按照废气进入顺序依次设置有粗效过滤器、中效过滤器和高效过滤器,所述高效过滤器通过废气传输管道连接浓缩转轮系统。

14.通过采用上述技术方案,设置三级过滤器,增强对废气中的漆雾、粉尘和水分的过滤效果。

15.可选的,所述高浓度废气混合箱和rto系统之间还依次设置有高温过滤装置。

16.通过采用上述技术方案,当废气浓度较高时,采用高温的方式,快速除去废气中的部分有机物。

17.可选的,所述高温过滤装置和rto系统之间还设置有阻火器。

18.通过采用上述技术方案,当rto系统在运行时,火焰会不停燃烧,设置阻火器,避免rto系统内的火焰回流,保证rto系统安全运行。

19.可选的,所述rto系统由上至下依次设置有燃烧室、蓄热室、吹扫阀和切换阀,所述切换阀一端连接有rto风机。

20.通过采用上述技术方案,设置吹扫阀和吹扫风机,吹扫阀通过吹扫管道对蓄热室进行负压吹扫,通过rto风机,将暂存在蓄热室内的部分残留未净化的废气提供负压,抽送到燃烧室的炉膛进行焚烧处理,提高废气的整体净化效果。

21.可选的,所述浓缩转轮系统包括吸附区、脱附区和冷却区,所述冷却区开口处连接有高温换热管道,所述高温换热管道另一端与换热器的入口相互连接,所述换热器的出口与脱附区相互连接。

22.通过采用上述技术方案,当气体从冷却区沿着高温换热管道进入换热器时,换热器提升废气的温度,便于废气在脱附区进行高温脱附,除去废气内部的有机物。

23.可选的,所述脱附区另一端连接有废气运输管道,所述废气运输管道的另一端连接有混风箱,所述混风箱设置于高温过滤装置与阻火器之间。

24.通过采用上述技术方案,设置混风箱,当废气从脱附区脱出后,可通过混风箱和高浓度废气一同进入rto系统,再从烟囱排出,一方面,避免重新设置管道以供废气排出;另一方面,rto系统内的高热量可将废气内的有机元素转化为二氧化碳和水,达到废气无害化。

25.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

26.1.本技术针对不同废气的特点设置了不同的废气混合箱,提高了废气的处理效果;当废气中含有油分时,则进入含油低浓度废气混合箱,通过除油装置除去油分之后再进入过滤器,降低了过滤耗材的更换频率,避免了油分吸附耗材导致活性炭出堵塞的情况;并且,本技术采用了浓缩转轮系统和rto系统组合的方式取代传统的活性炭吸附工艺,不仅整体安全性更高,而且废气中有机物的去除效率更高。

27.2.设置吹扫阀和rto风机,当切换阀切换为进气时,打开吹扫阀,通过rto风机提供负压,对蓄热室进行负压吹扫,将暂存在蓄热室内的部分残留未净化的废气,抽送到燃烧室的炉膛进行焚烧处理,提高废气的整体净化效果。

附图说明

28.图1是本技术一种高效节能的大风量低浓度有机废气处理装置的整体结构示意图。

29.附图标记说明:1、废气传输管道;2、过滤系统;21、粗效过滤器;22、中效过滤器;23、高效过滤器;3、浓缩转轮系统;31、沸石转轮;311、吸附区;312、冷却区;313、脱附区;32、高温换热管道;33、换热器;34、废气运输管道;35、脱附风机;36、取热阀;37、吸附风机;38、脱附控制阀门;4、rto系统;41、燃烧室;411、燃烧器;42、蓄热室;43、切换阀;44、吹扫阀;5、烟囱;6、低浓度废气混合箱;7、含油低浓度废气混合箱;71、除油装置;8、高浓度废气混合箱;9、废气流通管道;10、废气流动管道;101、高温过滤装置;102、混风箱;103、阻火器;104、rto风机。

具体实施方式

30.以下结合附图1对本技术作进一步详细说明。

31.本技术实施例公开一种高效节能的大风量低浓度有机废气处理装置。参照图1,高效节能的大风量低浓度有机废气处理装置包括废气从外界进入的低浓度废气混合箱6、含油低浓度废气混合箱7、废气传输管道1,以及在废气传输管道1上沿着废气流动方向依次设置的过滤系统22、浓缩转轮系统33以及烟囱55,其中低浓度废气混合箱6和废气传输管道1的入口相连接,含油低浓度废气混合箱7开口处连接有废气流通管道9,废气流通管道9的另一端连接于低浓度废气混合箱6和过滤系统2之间的废气传输管道1上,同时,废气流通管道9上设置有除油装置71。

32.参照图1,除油装置71采用聚丙烯材料制备而成,其喷淋液为清水,且喷嘴的方向与废气进入废气流通管道9的方向相反,当废气从含油低浓度废气混合箱7进入除油装置71时,废气与喷淋液逆向接触,喷淋液对废气进行降温以及除油,使废气的温度降低为40℃及以下;同时,喷嘴采用120℃空心锥喷嘴,保证废气和喷淋液能够成分接触,从而提高净化效果。另外,除油装置71的底部设置有循环泵和循环管道,循环泵通过循环管道与填料层相互连接,填料层中填料采用鲍尔环,利用鲍尔环吸附废气中的油分。在除油装置71的顶部还设置有除雾器,本实施例中,除雾器采用折流板和丝网结合的方式,以捕集废气中的大部分水雾。

33.参照图1,当废气中含有油分中,废气进入含油低浓度废气混合箱7,接着进入除油装置71,在喷淋液的喷洒下,废气中的油分被吸附至鲍尔环中,废气中的水雾被除雾器吸收,接着废气沿着废气流通管道9进入废气传输管道1,与低浓度废气混合箱6里流动的低浓度vocs废气混合,进入过滤系统2。

34.参照图1,过滤系统2包括三级过滤器,顺着废气进入方向依次是粗效过滤器21、中效过滤器22和高效过滤器23,通过三级过滤器,尤其是高效过滤器23,保证废气进入沸石吸附转轮系统3时的的颗粒物浓度降低在1μm以下,同时,过滤系统2还能过滤掉废气内的少量水分。粗效过滤器21的入口处和出口处之间连接有第一压差表,中效过滤器22的入口处和出口处之间设置有第二压差表,高效过滤器23的入口处和出口处之间设置有第三压差表,利用压差表及时查询过滤器的耗材是否需要更换,从而降低过滤耗材更换频次。更多的,每级过滤器的底部都设置一定坡度,并在最低点设置排水口,通过排水口将每集过滤器过滤

的水分统一排出。

35.参照图1,当废气进入废气传输管道1后,废气沿着废气传输管道1依次经过粗效过滤器21、中效过滤器22和高效过滤器23,从而除去废气内的漆雾、颗粒和少量水分,接着废气从高效过滤器23的出口流出,途经浓缩转轮系统3。

36.参照图1,浓缩转轮系统3包括和过滤系统2相互连接的沸石转轮31,沸石转轮31包括吸附区311、脱附区313和冷却区312,吸附区311远离过滤系统2一侧连接有吸附风机37。经高效过滤器23过滤后的废气顺着废气传输管道1进入吸附区311,经过吸附区311的部分废气顺着废气传输管道1进入吸附风机37,在吸附风机37的吸附下,废气进入烟囱5,并从烟囱5上排出。

37.参照图1,冷却区312连接有高温换热管道32,高温换热管道32的另一端连接有换热器33的入口,当沸石转轮31不停转动,转至脱附区313时,将经过冷却区312的部分废气经过高温换热管道32由换热器33从110℃加热到接近200℃,接着一部分废气被引入脱附区313后对吸附在沸石模块里的有机物进行高温脱附。

38.重要的,在高温换热管道32上设置有脱附控制阀门38,利用脱附控制阀门38控制废气的脱附温度,保证废气的脱附温度保持在180℃-220℃内。

39.参照图1,脱附出口连接有废气运输管道34以及沿着废气运输管道34的脱附风机35和混风箱102。当废气从脱附区313的脱附出口脱出后,在脱附风机35的动力下,废气沿着废气运输管道34进入混风箱102。

40.参照图1,高效节能的大风量低浓度有机废气处理装置还包括用于接收高浓度废气的高浓度废气混合箱8,高浓度废气混合箱8的出口处连接有废气流动管道10以及沿着废气流动方向、在废气流动管道10上设置的高温过滤装置101、rto风机104和rto系统4,rto系统4的另一端与烟囱5相连接,混风箱102设置于高温过滤装置101和rto风机104之间。

41.参照图1,当高浓度废气进入高浓度废气混合箱8后,沿着废气流动管道10依次进入高温过滤装置101和混风箱102,在混风箱102处与脱附区313流出的废气混合,接着在rto风机104的吸附下进入rto系统4进行高温氧化分解,焚烧后的气体从烟囱5排放。

42.参照图1,rto系统4由上至下依次设置有燃烧室41、蓄热室42、吹扫阀44和切换阀43,rto系统4通过切换阀43控制废气的进出过程,在本实施例中,切换阀43共有6套,3套用于控制进气,3套用于控制出气,切换阀43上装有反馈信号至系统的自动限位开关。

43.参照图1,燃烧室41内设置有提供热量的燃烧器411,燃烧器411外通过管道与换热器33连接,管道上设置有取热阀36,利用取热阀36从燃烧室41攫取热量,供给换热器33,既节约热源,同时保证浓缩转轮系统3的脱附温度控制在合理范围之内。更多的,燃烧器411采用低氮燃烧器,低氮燃烧器能够减少二次污染物nox的产生量,经过滤和减压后给旋转式rto系统4补充燃料,配套助燃风机提供空气助燃,燃烧器411与空气的燃气调节比设置为1:40时,可降低能耗。

44.参照图1,蓄热室42主要由外框架以及蓄热陶瓷组成,蓄热陶瓷蓄将废气的部分热量进行储存以便于预热废气,保证废气进出蓄热室42的温差控制在40℃以内,从而提高蓄热室42的节能效果。另外,蓄热陶瓷采用板片式蜂窝陶瓷,抗热冲击及抗热应力能力强,不易破损,热回收效率可达95%以上。

45.当废气从混合箱处集合后,在rto风机104的推动下,切换阀43切换为进气方向,废

气进入蓄热室42进行预热,接着进入燃烧室41,在燃烧器411的热量下,废气中的有机物被转化为二氧化碳和水蒸气,当废气在燃烧室41内停留时间超过1s后,废气中的有机物被充分氧化分解,接着切换阀43切换至出口处,废气依次从燃烧室41、蓄热室42、切换阀43的出口处流出,沿着废气流动管道10从烟囱5排出。

46.更多的,在切换阀43和蓄热室42之间设置吹扫阀44,在rto风机104的推动下,利用吹扫阀44对蓄热室42进行负压吹扫,将暂存在蓄热室42内的部分残留未净化的废气通过rto风机104提供负压,抽送到燃烧室41炉膛进行焚烧处理,提高废气的整体净化效果。

47.本技术实施例一种高效的电子行业废气净化系统的实施原理为:低浓度废气从低浓度废气混合箱6中进入废气传输管道1,同时,含有油分的废气从含油低浓度废气混合箱7中沿着废气流通管道9进入除油装置71除去油分,接着进入废气传输管道1与低浓度废气汇合,接着两种废气一同进入过滤系统2,在三级过滤器的协助下,废气内部的漆雾、粉尘和少量水分被三级过滤器过滤,然后废气顺着废气传输管道1进入吸附区311,部分废气从吸附区311顺着废气传输管道1流经吸附风机37,在吸附风机37的推动下,从烟囱5排出;另一部分废气从冷却区312进入换热器33升高温度,当温度升高后废气被引入脱附区313后对废气内的有机物进行高温脱附,接着进入混风箱102;高浓度废气进入高浓度废气混合箱8中,沿着废气流动管道10依次进入高温过滤装置101和混风箱102,和脱附后的废气集合,接着依次经过阻火器103、rto风机104和rto系统4,在rto风机104的推动下,废气先经过蓄热室42积蓄热量,接着废气在燃烧室41内焚烧,除去废气内残留的有害气体和有机物,待焚烧结束后,废气沿着废气流动管道10排出烟囱5。

48.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。