1.本实用新型涉及电致变色技术领域,尤其涉及一种电致变色器件。

背景技术:

2.电致变色是指在电场作用下,材料发生可逆的变色现象,电致变色实质是一种电化学氧化还原反应,反应后材料在外观上表现出颜色的可逆变化。电致变色器件是指含有电致变色材料的器件,通常具有多层叠层,例如第一基底层、第一导电层、电致变色堆叠层(电致变色层、电解质层、离子存储层)和第二导电层、第二基底层,其中,导电层通常采用氧化铟锡(indium tin oxide,ito)材料,但ito的面阻较大,电传导需要的时间较长,尤其对一些面积较大的电致变色器件而言,实现其全部变色所需的时间较长,变色速率较慢。

3.一些现有技术通过在导电层上沉积金属网格来降低ito面阻,然而在导电层上即ito的表面沉积金属网格,金属网格附近的电流过大容易使导电层损坏,并且第一导电层上的金属网格容易与第二导电层上的金属网格之间形成电连接而造成短路的情况发生,从而造成导电层缺陷的产生,致使对工艺要求较高,操作难度较大,不利于量产工业化。

技术实现要素:

4.有鉴于此,本技术的目的是为了克服现有技术中的不足,本技术提供了一种电致变色器件。

5.本技术的第一方面提供了一种电致变色器件,包括:第一导电基底,所述第一导电基底上设有第一汇流条和第一绝缘层;第二导电基底,所述第二导电基底上设有第二汇流条和第二绝缘层,所述第二绝缘层在所述第一导电基底上的投影至少部分覆盖所述第一汇流条,所述第一绝缘层在所述第二导电基底上的投影至少部分覆盖所述第二汇流条;电致变色介质,设置于所述第一导电基底与所述第二导电基底之间。

6.在本技术的第一方面中,通过在第一导电基底和第二导电基底上分别设置第一汇流条和第二汇流条,这样不仅减小了第一导电基底和第二导电基底的面阻、加快了电传导的速率,同时,将第一汇流条和第二汇流条分别直接设置在第一导电基底和第二导电基底上,简化了制备工艺,便于操作,有利于量产工业化。通过在第一导电基底和第二导电基底上分别设置第一绝缘层和第二绝缘层,并且第二绝缘层在第一导电基底上的投影至少部分覆盖第一汇流条,第一绝缘层在第二导电基底上的投影至少部分覆盖第二汇流条,以形成绝缘保护,这样不仅减小了第一汇流条和第二汇流条附近的电流,有效避免第一导电基底和第二导电基底损坏,同时,还能够避免第一汇流条与第二汇流条之间形成电连接而造成短路的情况发生,防止了第一导电基底和第二导电基底缺陷的产生,提升了电致变色器件的使用可靠性和稳定性。此外,通过将绝缘层直接设置导电基底上,即在同侧的导电基底和绝缘层之间不设置汇流条等结构,可以起到防止短路的效果的同时,还能进一步简化绝缘层的设置工艺,使设置在导电基底上的绝缘层的尺寸、结构等更加可控。

7.另外,根据本技术的电致变色器件,还可具有如下附加的技术特征:

8.在本技术的一些实施方式中,所述第一汇流条具有第一凸出部,所述第二汇流条具有第二凸出部,所述第一凸出部和所述第二凸出部均用于与外部电源电连接。由此,第一汇流条和第二汇流条分别具有第一凸出部和第二凸出部,以便通过第一凸出部和第二凸出部分别与外部电源形成电连接,简化了制备工艺。第二绝缘层在第一导电基底上的投影不覆盖第一凸出部,第一绝缘层在第二导电基底上的投影不覆盖第二凸出部,以便通过第一凸出部和第二凸出部分别与外部电源形成电连接。

9.在本技术的一些实施方式中,所述第一导电基底上设有第三绝缘层,所述第二导电基底上设有第四绝缘层,所述第三绝缘层至少部分覆盖所述第一汇流条,所述第一凸出部不被所述第三绝缘层覆盖,所述第四绝缘层至少部分覆盖所述第二汇流条,所述第二凸出部不被所述第四绝缘层覆盖。优选地,所述第三绝缘层和所述第一绝缘层为一体结构,所述第四绝缘层和所述第二绝缘层为一体结构。由此,通过在第一导电基底和第二导电基底上分别设置第三绝缘层和第四绝缘层,并且第三绝缘层至少部分覆盖第一汇流条,第四绝缘层至少部分覆盖第二汇流条,以形成绝缘保护,防止第一汇流条与第二汇流条之间形成电连接而造成短路的情况发生,这样能够有效增大第一汇流条和第二汇流条附近的第一导电基底和第二导电基底上的面阻,从而减小第一汇流条和第二汇流条附近的电流,有效避免第一导电基底和第二导电基底因第一汇流条和第二汇流条附近的电流过大而造成烧蚀等损坏的情况,提升了电致变色器件的使用稳定性和可靠性,延长了电致变色器件的使用寿命。第一凸出部不被第三绝缘层覆盖,第二凸出部不被第四绝缘层覆盖,以便通过第一凸出部和第二凸出部分别与外部电源形成电连接。

10.在本技术的一些实施方式中,所述第一汇流条沿所述第一导电基底的边缘延伸形成第一封闭结构,所述第二汇流条沿所述第二导电基底的边缘延伸形成第二封闭结构,所述第一绝缘层与所述第三绝缘层一体成型制成,所述第二绝缘层与所述第四绝缘层一体成型制成。由此,通过将第一汇流条沿第一导电基底的边缘延伸形成第一封闭结构,并将第二汇流条沿第二导电基底的边缘延伸形成第二封闭结构,这样可以进一步减小第一导电基底和第二导电基底的面阻,进一步提升电传导的速率,从而进一步加快电致变色器件的变色速率。通过将第一绝缘层与第三绝缘层一体成型制成,即第一绝缘层与第三绝缘层为一体结构,以覆盖第一汇流条除第一凸出部以外的部位,形成绝缘保护,增大第一导电基底面阻的同时还能够防止第一汇流条与第二汇流条之间形成电连接而造成短路的情况发生,有效减小了第一汇流条附近的电流,避免第一导电基底损坏,提升了电致变色器件的使用稳定性和可靠性。通过将第二绝缘层与第四绝缘层一体成型制成,即第二绝缘层与第四绝缘层为一体结构,以覆盖第二汇流条除第二凸出部以外的部位,形成绝缘保护,增大第二导电基底面阻的同时还能够防止第二汇流条与第一汇流条之间形成电连接而造成短路的情况发生,有效减小了第二汇流条附近的电流,避免第二导电基底损坏,提升了电致变色器件的使用稳定性和可靠性。

11.在本技术的一些实施方式中,所述第一导电基底开设有与所述第二凸出部相对应的第一凹部,所述第二导电基底开设有与所述第一凸出部相对应的第二凹部;或所述第一导电基底设有与所述第一凸出部相对应的第一凸起部,所述第二导电基底设有与所述第二凸出部相对应的第二凸起部。由此,通过在第一导电基底上开设与第二凸出部相对应的第一凹部,以露出第二凸出部,从而便于第二汇流条的第二凸出部与外部电源电连接。并且在

第二导电基底开设与第一凸出部相对应的第二凹部,以露出第一凸出部,从而便于第一汇流条的第一凸出部与外部电源电连接。或通过在第一导电基底上设置与第一凸出部相对应的第一凸起部,以露出第一凸出部,从而便于第一汇流条的第一凸出部与外部电源电连接。并且在第二导电基底上设置与第二凸出部相对应的第二凸起部,以露出第二凸出部,从而便于第二汇流条的第二凸出部与外部电源电连接。通过设置第一凸起部和第二凸起部,可以分别形成与第一汇流条和第二汇流条相匹配的第一导电基底和第二导电基底,并分别对第一汇流条和第二汇流条起到良好的支撑、承载效果,简化制备工艺。

12.在本技术的一些实施方式中,所述第一汇流条沿所述第一导电基底的边缘延伸形成第一端部,所述第二汇流条沿所述第二导电基底的边缘延伸形成与所述第一端部相互靠近的第二端部。由此,通过将第一汇流条沿第一导电基底的边缘延伸形成第一端部,并将第二汇流条沿第二导电基底的边缘延伸形成与第一端部相互靠近的第二端部,这样使得第一端部与第二端部之间具有一定的间距,当间距过小时容易引起尖端放电而造成电致变色介质损坏失效,当间距过大时对应的第一汇流条和第二汇流条长度过小而造成电传导的速率过小。通过设置合适的间距,既能够防止尖端放电对电致变色器件的损坏失效,又能够最大程度提升电致变色器件的变色速率。

13.在本技术的一些实施方式中,所述第一端部与所述第二端部之间的间距为d,所述第一导电基底和所述第二导电基底的周长均为l,满足关系式:d/l=k,0.01≤k≤0.04;所述第一汇流条或所述第二汇流条的长度为l1,满足关系式:l1/l=k1,0.4≤k1≤0.5。由此,第一端部与第二端部之间的间距为d,导电基底的周长为l,第一汇流条或第二汇流条的长度为l1,通过设置比值k在0.01至0.04之间,以及比值k1在0.4至0.5之间,这样使得第一端部与第二端部之间的间距以及第一汇流条和第二汇流条的长度大小较为合适,既能够防止尖端放电对电致变色器件的损坏失效,又能够最大程度提升电致变色器件的变色速率。优选地,第一端部与第二端部之间的间距在1cm至2cm之间。

14.在本技术的一些实施方式中,所述第一凸出部和所述第二凸出部分别位于所述电致变色介质的两端,且相互对称设置。由此,通过将第一凸出部和第二凸出部分别设置于电致变色介质的两端,且相互对称设置,以提升电传导的均匀性。

15.在本技术的一些实施方式中,所述第一凸出部位于所述第一汇流条的中间位置,所述第二凸出部位于所述第二汇流条的中间位置。由此,通过将第一凸出部设置于第一汇流条的中间位置,第二凸出部设置于第二汇流条的中间位置,以更进一步提升电传导的均匀性。

16.在本技术的一些实施方式中,所述第一导电基底上设有第三汇流条,所述第二导电基底上设有第四汇流条,所述第三汇流条分别与所述第一凸出部的两端连接,所述第四汇流条分别与所述第二凸出部的两端连接。由此,通过在第一导电基底上设置分别与第一凸出部两端连接的第三汇流条,并在第二导电基底上设置分别与第二凸出部两端连接的第四汇流条,这样可以分别使第一凸出部和第二凸出部的两端形成导通电连接,以适当地为第一凸出部和第二凸出部分担一部分电流,从而防止第一凸出部和第二凸出部的电流过大对电致变色介质造成损坏等情况的发生,例如防止凸出部附近发生烧边等情况,提升了电致变色器件的使用可靠性和稳定性,延长了使用寿命。

17.相对于现有技术,本技术的有益效果是:本技术提出一种电致变色器件,通过在第

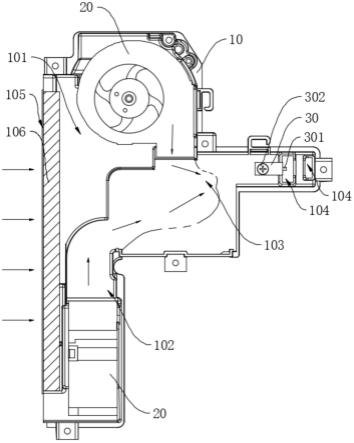

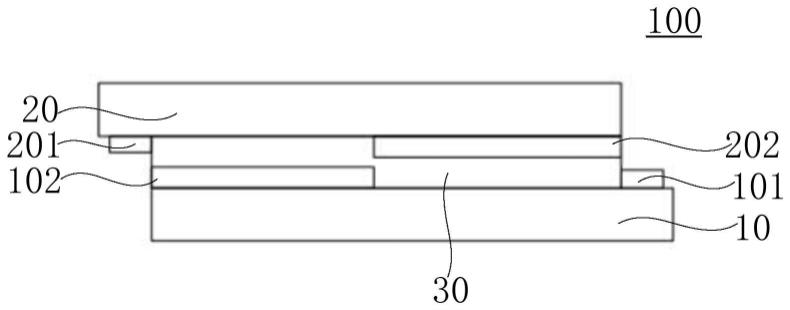

第一封闭结构;1013-第一端部;102-第一绝缘层;103-第三绝缘层;104-第一凹部;105-第一凸起部;106-第三汇流条;20-第二导电基底;201-第二汇流条;2011-第二凸出部;2012-第二封闭结构;2013-第二端部;202-第二绝缘层;203-第四绝缘层;204-第二凹部;205-第二凸起部;206-第四汇流条;30-电致变色介质。

具体实施方式

42.下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。

43.需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。相反,当元件被称作“直接在”另一元件“上”时,不存在中间元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。

44.在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

45.此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

46.除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本技术的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在模板的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在限制本实用新型。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

47.如图1至图12所示,本技术的实施例提供了一种电致变色器件100,主要涉及电致变色技术领域,其可应用在后视镜、智能调光玻璃、显示器上。

48.该电致变色器件100包括第一导电基底10、第二导电基底20和电致变色介质30。

49.其中,第一导电基底10上设有第一汇流条101和第一绝缘层102;第二导电基底20上设有第二汇流条201和第二绝缘层202,第二绝缘层202在第一导电基底10上的投影至少部分覆盖第一汇流条101,第一绝缘层102在第二导电基底20上的投影至少部分覆盖第二汇流条201,电致变色介质30设置于第一导电基底10与第二导电基底20之间。

50.本技术实施例提供的电致变色器件100,通过在第一导电基底10和第二导电基底20上分别设置第一汇流条101和第二汇流条201,设置的方式可以为丝印或其他合理方式,这样减小了第一导电基底10和第二导电基底20的面阻、加快了电传导的速率。

51.此外,将第一汇流条101和第二汇流条201分别直接设置在第一导电基底10和第二

导电基底20上,简化了制备工艺,便于操作,有利于量产工业化。

52.通过在第一导电基底10和第二导电基底20上分别设置第一绝缘层102和第二绝缘层202,并且第二绝缘层202在第一导电基底10上的投影至少部分覆盖第一汇流条101,第一绝缘层102在第二导电基底20上的投影至少部分覆盖第二汇流条201,以形成绝缘保护,这样不仅减小了第一汇流条101和第二汇流条201附近的电流,有效避免第一导电基底10和第二导电基底20损坏,同时,还能够避免第一汇流条101与第二汇流条201之间形成电连接而造成短路的情况发生,防止了第一导电基底10和第二导电基底20缺陷的产生,提升了电致变色器件100的使用可靠性和稳定性。

53.示例性的,电致变色介质30为液态电致变色介质30、固态电致变色介质30或溶胶态电致变色介质30中的一种或两种以上的组合。优选地,电致变色介质30为固态的电致变色堆叠层,所述电致变色堆叠层包括依次层叠设置的离子存储层、电解质层和电致变色层。

54.通过在第一导电基底10和第二导电基底20之间设置电致变色介质30,以形成电致变色器件100,第一导电基底10和第二导电基底20之间通过外部电源引入电流或电压,以在电致变色介质30两侧形成电场,从而驱动电致变色介质30发生着色或褪色现象,即使得电致变色器件100在外观上表现出透光率的变化,从而实现对应用该电致变色器件100的场景的透光率的调节作用;并且通过第一汇流条101和第二汇流条201的设置,提升了电致变色器件100上电传导的效率,从而加快了器件响应变色的效率,缩短了透光率调节所需的时间,提升了用户的使用体验。

55.如图1至图12所示,在本技术的一些实施方式中,可选地,第一汇流条101具有第一凸出部1011,第二汇流条201具有第二凸出部2011,第一凸出部1011和第二凸出部2011均用于与外部电源电连接。

56.在本实施例中,第一汇流条101和第二汇流条201分别具有第一凸出部1011和第二凸出部2011,以便通过第一凸出部1011和第二凸出部2011分别与外部电源形成电连接,简化了制备工艺。第二绝缘层202在第一导电基底10上的投影不覆盖第一凸出部1011,第一绝缘层102在第二导电基底20上的投影不覆盖第二凸出部2011,以便通过第一凸出部1011和第二凸出部2011分别与外部电源形成电连接。

57.具体的,通过设置分别与外部电源电连接的第一凸出部1011和第二凸出部2011,以将驱动电压/电流传导至第一导电基底10和第二导电基底20的透明导电层上,从而在电致变色介质30两侧形成电势差/电场,驱动电致变色介质30中离子或电子的嵌入或脱出,以实现变色或褪色效果等。

58.如图5至图12所示,在本技术的上述实施方式中,可选地,第一导电基底10上设有第三绝缘层103,第二导电基底20上设有第四绝缘层203,第三绝缘层103至少部分覆盖第一汇流条101,第一凸出部1011不被第三绝缘层103覆盖,第四绝缘层203至少部分覆盖第二汇流条201,第二凸出部2011不被第四绝缘层203覆盖。

59.在本实施例中,通过在第一导电基底10和第二导电基底20上分别设置第三绝缘层103和第四绝缘层203,并且第三绝缘层103至少部分覆盖第一汇流条101,第四绝缘层203至少部分覆盖第二汇流条201,以形成绝缘保护,防止第一汇流条101与第二汇流条201之间形成电连接而造成短路的情况发生,这样能够有效增大第一汇流条101和第二汇流条201附近的第一导电基底10和第二导电基底20上的面阻,从而减小第一汇流条101和第二汇流条201

附近的电流,有效避免第一导电基底10和第二导电基底20因第一汇流条101和第二汇流条201附近的电流过大而造成烧蚀等损坏的情况,提升了电致变色器件100的使用稳定性和可靠性,延长了电致变色器件100的使用寿命。第一凸出部1011不被第三绝缘层103覆盖,第二凸出部2011不被第四绝缘层203覆盖,以便通过第一凸出部1011和第二凸出部2011分别与外部电源形成电连接。

60.示例性的,第一绝缘层102、第二绝缘层202、第三绝缘层103和第四绝缘层203采用的材质均可以为绝缘光油。

61.如图11和图12所示,在本技术的上述实施方式中,可选地,第一汇流条101沿第一导电基底10的边缘延伸形成第一封闭结构1012,第二汇流条201沿第二导电基底20的边缘延伸形成第二封闭结构2012,第一绝缘层102与第三绝缘层103一体成型制成,第二绝缘层202与第四绝缘层203一体成型制成。

62.在本实施例中,通过将第一汇流条101沿第一导电基底10的边缘延伸形成第一封闭结构1012,并将第二汇流条201沿第二导电基底20的边缘延伸形成第二封闭结构2012,即第一汇流条101和第二汇流条201为整圈丝印(银线或铜线等金属线)的闭环结构。这样可以进一步减小第一导电基底10和第二导电基底20的面阻,进一步提升电传导的速率,从而进一步加快电致变色器件100的变色速率,并且能够防止尖端放电对电致变色器件100的损坏失效。

63.通过将第一绝缘层102与第三绝缘层103一体成型制成,即第一绝缘层102与第三绝缘层103为一体结构,以覆盖第一汇流条101除第一凸出部1011以外的部位,形成绝缘保护,增大第一导电基底10面阻的同时还能够防止第一汇流条101与第二汇流条201之间形成电连接而造成短路的情况发生,有效减小了第一汇流条101附近的电流,避免第一导电基底10损坏,提升了电致变色器件100的使用稳定性和可靠性。

64.通过将第二绝缘层202与第四绝缘层203一体成型制成,即第二绝缘层202与第四绝缘层203为一体结构,以覆盖第二汇流条201除第二凸出部2011以外的部位,形成绝缘保护,增大第二导电基底20面阻的同时还能够防止第二汇流条201与第一汇流条101之间形成电连接而造成短路的情况发生,有效减小了第二汇流条201附近的电流,避免第二导电基底20损坏,提升了电致变色器件100的使用稳定性和可靠性。

65.如图13、图14、图15和图16所示,在本技术的上述实施方式中,可选地,第一导电基底10开设有与第二凸出部2011相对应的第一凹部104,第二导电基底20开设有与第一凸出部1011相对应的第二凹部204;或第一导电基底10设有与第一凸出部1011相对应的第一凸起部105,第二导电基底20设有与第二凸出部2011相对应的第二凸起部205。

66.在本实施例中,通过在第一导电基底10上开设与第二凸出部2011相对应的第一凹部104,以露出第二凸出部2011,从而便于第二汇流条201的第二凸出部2011与外部电源电连接。并且在第二导电基底20开设与第一凸出部1011相对应的第二凹部204,以露出第一凸出部1011,从而便于第一汇流条101的第一凸出部1011与外部电源电连接。

67.或通过在第一导电基底10上设置与第一凸出部1011相对应的第一凸起部105,以露出第一凸出部1011,从而便于第一汇流条101的第一凸出部1011与外部电源电连接。并且在第二导电基底20上设置与第二凸出部2011相对应的第二凸起部205,以露出第二凸出部2011,从而便于第二汇流条201的第二凸出部2011与外部电源电连接。通过设置第一凸起部

105和第二凸起部205,可以分别形成与第一汇流条101和第二汇流条201相匹配的第一导电基底10和第二导电基底20,并分别对第一汇流条101和第二汇流条201起到良好的支撑、承载效果,简化制备工艺。

68.如图17、图18、图19和图20所示,在本技术的一些实施方式中,可选地,第一汇流条101沿第一导电基底10的边缘延伸形成第一端部1013,第二汇流条201沿第二导电基底20的边缘延伸形成与第一端部1013相互靠近的第二端部2013。

69.在本实施例中,通过将第一汇流条101沿第一导电基底10的边缘延伸形成第一端部1013,并将第二汇流条201沿第二导电基底20的边缘延伸形成与第一端部1013相互靠近的第二端部2013,即第一汇流条101和第二汇流条201为非整圈丝印(银线或铜线等金属线)的开环结构。这样使得第一端部1013与第二端部2013之间具有一定的间距,当间距过小时容易引起尖端放电而造成电致变色介质30损坏失效,当间距过大时对应的第一汇流条101和第二汇流条201长度过小而造成电传导的速率过小。通过设置合适的间距,既能够防止尖端放电对电致变色器件100的损坏失效,又能够最大程度提升电致变色器件100的变色速率。

70.可以理解的是,通过将第一汇流条101和第二汇流条201分别设置于第一导电基底10和第二导电基底20的边缘区域,这样不仅使得第一汇流条101、第二汇流条201围成的区域面积相对较大,即对应的可视区域面积相对较大(第一汇流条101、第二汇流条201围设的区域对应为电致变色器件100的可视区域)。同时,有利于第一汇流条101的第一凸出部1011和第二汇流条201的第二凸出部2011分别与外部电源电连接,简化了制备工艺。

71.如图18、图19和图20所示,在本技术的上述实施方式中,可选地,第一端部1013与第二端部2013之间的间距为d,第一导电基底10和第二导电基底20的周长均为l,满足关系式:d/l=k,其中k的取值范围可以是0.01≤k。在一些实施方式中,k的取值范围还可以是k≤0.04。在另一些实施方式中,k的取值范围可以是0.01≤k≤0.04;第一汇流条101或第二汇流条201的长度为l1,满足关系式:l1/l=k1,其中k1的取值没有特别限定,在一些实施方式中,k1的取值范围可以是0.2≤k1,例如k1=0.3,0.35或0.4等。在另一些实施方式中,k1的取值范围可以是k1≤1,例如k1=0.9,0.8,0.7或0.6等。在又一些实施方式中,k1的取值范围可以是0.4≤k1≤0.5。

72.在本实施例中,第一端部1013与第二端部2013之间的间距为d,导电基底的周长为l,第一汇流条101或第二汇流条201的长度为l1,通过设置比值k和k1在一定的范围内,使得第一端部1013与第二端部2013之间的间距以及第一汇流条101和第二汇流条201的长度大小较为合适,既能够防止尖端放电对电致变色器件100的损坏失效,又能够最大程度提升电致变色器件100的变色速率。

73.在一些实施方式中,第一端部1013与第二端部2013之间的间距d可以在0.01cm至4cm之间。在另一些实施方式中,第一端部1013与第二端部2013之间的间距d可以在0.5cm至3cm之间。在又一些实施方式中,第一端部1013与第二端部2013之间的间距d可以在1cm至2cm之间。

74.如图17和图18所示,在本技术的上述实施方式中,可选地,第一凸出部1011和第二凸出部2011分别位于电致变色介质30的两端,且相互对称设置。

75.在本实施例中,通过将第一凸出部1011和第二凸出部2011分别设置于电致变色介

质30的两端,且相互对称设置,以提升电传导的均匀性。

76.如图19所示,在本技术的上述实施方式中,可选地,第一凸出部1011位于第一汇流条101的中间位置,第二凸出部2011位于第二汇流条201的中间位置。

77.在本实施例中,通过将第一凸出部1011设置于第一汇流条101的中间位置,第二凸出部2011设置于第二汇流条201的中间位置,以更进一步提升电传导的均匀性。

78.如图20所示,在本技术的上述实施方式中,可选地,所述第一导电基底10上设有第三汇流条106,所述第二导电基底20上设有第四汇流条206,所述第三汇流条106分别与所述第一凸出部1011的两端连接,所述第四汇流条206分别与所述第二凸出部2011的两端连接。

79.在本实施例中,通过在第一导电基底10上设置分别与第一凸出部1011两端连接的第三汇流条106,并在第二导电基底20上设置分别与第二凸出部2011两端连接的第四汇流条206,这样可以分别使第一凸出部1011和第二凸出部2011的两端形成导通电连接,以适当地为第一凸出部1011和第二凸出部2011分担一部分电流,从而防止第一凸出部1011和第二凸出部2011的电流过大对电致变色介质30造成损坏等情况的发生,提升了电致变色器件100的使用可靠性和稳定性,延长了使用寿命。

80.在一些实施方式中,第三绝缘层103和第四绝缘层203还分别覆盖第三汇流条106和第四汇流条206。

81.此外,在本实施例中,第一导电基底10和第二导电基底20既可以为具有导电特性的基底材料,也可以为非导电基底和设置于非导电基底上的导电层组成,其中非导电基底可以为刚性玻璃基底或柔性基材等,导电层可以为透明的氧化铟锡层等。在一些实施方式中,当导电基底为非导电基底和导电层的组合时,第一导电基底10上的第一导电层和第二导电基底20上的第二导电层相对设置,并分别位于电致变色介质30的两侧,以便将外界电压/电流等传到至电致变色介质30,使其发生着色(透光率降低)或褪色(透光率增大)现象。

82.在这里示出和描述的所有示例中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制,因此,示例性实施例的其他示例可以具有不同的值。

83.应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

84.以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。