1.本发明涉及锂电池领域,具体涉及一种正极材料前驱体及其制备方法和应用。

背景技术:

2.随着电动汽车和移动终端的不断普及,锂离子电池的出货量不断增长。锂离子电池主要是由正极、负极、隔膜和电解液等关键材料组成。其中正极材料决定了锂离子电池的能量密度、循环寿命、安全性、成本等关键指标,是研究领域重点关注的材料。

3.目前商业化的正极材料主要包括橄榄石结构的lifepo4、尖晶石结构的limn2o4、层状结构的licoo2以及层状结构的三元正极材料等。其中,三元正极材料具有充放电容量高、成本低等综合优势,市场需求和潜力巨大。三元正极材料的主要缺点是在电池循环过程中自身存在着容量快速衰减的问题,提升和改善三元正极材料的循环稳定性对于该材料的商业化推广具有重要的意义。目前主要是通过离子掺杂和表面包覆的改性工艺提升材料的性能。从三元材料结构角度出发提升材料循环稳定性能的研究比较少。

4.三元正极材料的合成方法包括高温固相法、共沉淀法、溶胶-凝胶法、喷雾干燥法、燃烧法等。其中,通过共沉淀工艺制备前驱体材料,然后与锂盐通过高温固相反应是生产三元正极材料的主流方法。在上述工艺中,共沉淀工艺制备得到的前驱体材料决定了正极材料的电学性能,包括充放电容量、充放电效率、循环稳定性等,是三元正极材料生产工艺的关键。cn107915263a公开了采用共沉淀工艺制备三元正极材料前驱体的方法,采用镍钴锰的金属混合溶液为原料,将金属盐溶液、络合剂氨水、沉淀剂氢氧化钠按照化学计量比,并流加入反应釜中,温度控制在20-60℃,ph值控制在11-12,转速采用200-500r/min,整个反应在n2保护下进行,得到了尺寸在3.5-4.0μm前驱体材料。

5.共沉淀的方法通过过程工艺参数的调控,可以得到一次颗粒团聚形成的二次微球。但是对于一次颗粒的形貌调控和堆积形式等控制提升材料的性能一直是个难题和挑战。

技术实现要素:

6.本发明提供了一种正极材料前驱体及其制备方法和应用。所述正极材料前驱体具有新颖的形貌,并能很好的控制其堆积形式,由其制备得到的正极材料电化学性能好,放电容量和循环稳定性得到提高。

7.本发明第一方面提供了一种正极材料前驱体,所述正极材料前驱体是由一次颗粒堆积形成的二次微球,其中,所述正极材料前驱体是由从内到外的三层结构构成即内核层、中间层和最外层;其中,所述中间层的堆积密度高于内核层和最外层的堆积密度,内核层的堆积密度高于最外层的堆积密度。

8.上述技术方案中,所述的正极材料前驱体的化学组成为ni

x

co

ymz

t

p

(oh)

2-q

,其中m选自fe、cr、cu、ti、mg、w、mo、nb、ca、zn、sn、zr、ga、mn和al中的至少一种,t选自f、p、b中的至少一种;其中,0≤x≤1,0≤y≤1,0≤z≤1,0≤p≤0.5,其中,x、y、z的取值至少其一不为0;q

的取值范围根据电中性原则确定。

9.上述技术方案中,所述正极材料前躯体,以三层结构的总厚度为100%计,内核层厚度占比为0.1%-50%,中间层厚度占比为40%-95%,最外层厚度占比为0.1%-20%。

10.上述技术方案中,所述正极材料前躯体中,一次颗粒为片状,片状的厚度为1-200nm。

11.上述技术方案中,所述正极材料前躯体的粒径为1-30μm。

12.本发明第二方面提供一种正极材料前驱体的制备方法,包括:含金属盐溶液、沉淀剂溶液与络合剂溶液混合并发生反应的步骤;

13.其中,控制反应体系中从加入络合剂起达到不低于络合剂的稳定浓度80%的时间不超过12h,且在络合剂的浓度达到稳定浓度之前,控制反应体系中络合剂的浓度是逐渐升高的,络合剂的浓度变化速率在1mol/l

·

h以下,优选为0.001-1mol/l

·

h。

14.上述技术方案中,优选地,在络合剂的浓度达到稳定浓度之前,控制反应体系中络合剂的浓度变化速率为0.001-0.50mol/l

·

h,进一步优选为0.005-0.20mol/l

·

h。

15.上述技术方案中,所述反应体系中,络合剂的稳定浓度为0.05-2.0mol/l,优选为0.05-1.2mol/l。

16.上述技术方案中,在含金属盐溶液、沉淀剂溶液与络合剂溶液加入反应釜之前,在反应釜中选择性加入底液。所述底液为含有络合剂的水溶液。所述底液体积为反应釜体积的0-100%,优选为0-80%,进一步优选为10%-60%。所述底液中,络合剂的浓度为0-1.8mol/l,优选为0.05-1.5mol/l,进一步优选为0.1-1.0mol/l。

17.上述技术方案中,底液中络合剂的浓度比络合剂的稳定浓度至少低0.05mol/l,优选为至少低0.1mol/l。

18.上述技术方案中,优选地,在反应体系中络合剂达到稳定浓度前,反应体系中的固含率不高于40wt%,优选不高于20wt%,进一步优选不高于10wt%。

19.上述技术方案中,将所述金属盐溶液、所述沉淀剂溶液和所述络合剂溶液滴加到反应釜中控制的反应工艺包括反应体系的ph值,滴加速度,反应温度,反应时间,搅拌速度,反应气氛等。

20.上述技术方案中,所述金属盐选自金属硫酸盐、金属硝酸盐、金属醋酸盐和金属草酸盐中的至少一种。

21.上述技术方案中,沉淀剂选自na、k、li的氢氧化物、碳酸盐、碳酸氢盐中的至少一种。

22.上述技术方案中,所述络合剂选自铵离子供体、醇胺类络合剂、氨基羧酸类络合剂、羟氨基羧酸类、羧基酸盐类、硫氰盐类络合剂中的至少一种。

23.上述技术方案中,所述反应的工艺条件包括:温度为20-70℃,优选为45-60℃;ph值为8-14,优选为10-12;所述反应在搅拌条件下进行,优选地,所述搅拌的速度为50-1200r/min。

24.上述技术方案中,反应产物可以进行常规的后处理(比如固液分离和干燥步骤),得到正极材料前驱体。

25.上述技术方案中,优选地,在络合剂的浓度达到稳定浓度之前,控制反应体系中络合剂的浓度变化速率逐渐降低。

26.本发明第三方面提供如上所述的制备方法制得的正极材料前驱体。

27.本发明第四方面提供一种正极材料,所述正极材料包含如上所述的正极材料前驱体和锂元素。

28.本发明第五方面提供如上所述的正极材料前驱体或所述正极材料在锂电池中的应用。

29.本发明提供的正极材料前驱体,区别于现有技术制备的前驱体在于其是由一次片状体团聚堆积形成的二次微球,二次微球包括由内到外的三层结构即内核层、中间层和最外层。其中,内核层中的一次片状体堆积的较为疏松,内核层以外的中间层堆积的非常密实,而最外层的一次片状体堆积的又变的更为疏松。内部堆积的疏松结构有利于释放在固相反应过程中材料内部积累的应力,防止二次颗粒破碎。内核层以外的中间层部分密实的堆积结构有利于提高前躯体材料的振实密度。最外层更为疏松的堆积形式有利于固相反应过程中锂离子向前躯体内部的扩散反应,上述结构特点可以赋予所述正极材料前驱体更高的体积能量密度和更好的电化学性能,这是发明人经过大量研究发现的。

30.采用该正极材料前驱体制备正极材料和锂电池正极的循环稳定性好。在1c倍率下,锂电池循环充放电100圈,容量保留率可以达到99.9%。在0.1c倍率的首次放电容量可以达到215.3mah/g,具有较高的放电容量。

附图说明

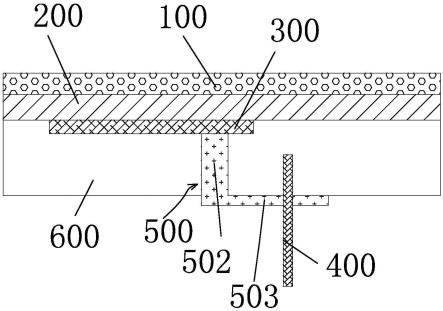

31.图1是本发明实施例1制得的正极材料前驱体的sem图之一;

32.图2是本发明实施例1制得的正极材料前驱体的sem图之二;

33.图3是本发明对比例1制得的正极材料前驱体的sem图;

34.图4是本发明实施例1制得的正极材料组装成的锂电池的循环结果;

35.图5是本发明实施例1反应体系中络合剂的浓度随反应时间的变化图;

36.图6是本发明实施例9反应体系中络合剂的浓度随反应时间的变化图;

37.图7是本发明实施例10反应体系中络合剂的浓度随反应时间的变化图;

38.图8本发明对比例1制得的正极材料组装成的锂电池的循环结果。

具体实施方式

39.下面对本发明的技术方案作详细的说明。

40.本发明第一方面提供一种正极材料前驱体,所述正极材料前驱体是由一次颗粒堆积形成的二次微球,二次微球包括由内到外的三层结构即内核层、中间层和最外层;

41.其中,所述内核层的堆积密度和最外层的堆积密度均小于中间层的堆积密度,内核层的堆积密度高于最外层的堆积密度。

42.在本发明的一个的实施方式中,所述前躯体,以三层结构的总厚度100%计,内核层厚度占比为0.1%-50%,中间层厚度占比为40%-95%,最外层厚度占比为0.1%-20%。

43.在本发明的一个的实施方式中,所述前躯体中,一次颗粒为片状,片状的厚度为1-200nm。

44.在本发明的一个的实施方式中,所述前躯体粒径为1-30μm。

45.在本发明的一个的实施方式中,所述的正极材料前驱体,其化学组成为ni

x

co

ymz

t

p

(oh)

2-q

,其中co、m或t可以含有也可以不含有,m选自fe、cr、cu、ti、mg、w、mo、nb、ca、zn、sn、zr、ga、mn和al中的至少一种,t选自f、p、b中的至少一种;其中,0≤x≤1,0≤y≤1,0≤z≤1,0≤p≤0.5,其中,x、y、z的取值至少其一不为0,q的取值根据电中性原则确定。

46.在本发明的一个的实施方式中,优选地,m选自mn和/或al。也即,优选地,所述正极材料前驱体的化学式为ni

x

coymnz(oh)2或ni

x

coyalz(oh)2。

47.应当理解的是,x、y、z的取值满足电中性原则。

48.在本发明的一个优选的实施方式中,所述正极材料前驱体的sem图如图1和图2所示。从图1中,可以看出,本发明所述的正极材料前驱体为球形颗粒,该球形颗粒是由一次片状体堆积形成的。从图2可以看出,本发明所述的正极材料前驱体含有由内到外的三层结构,分别是内核层,中间层和最外层。其中内核层由一次片状堆积形成,内核层片状堆积的比较疏松,内核层的厚度约为1.5μm,最外层也是由片状堆积形成,最外层堆积的比内核层更为疏松,最外层的厚度约为0.14μm,处在内核层和最外层之间的中间层堆积的非常密实,中间层的厚度约为8.56μm。

49.在本发明中,扫描电子显微镜图(sem)通过德国zeiss公司zeiss merlin型号的扫描电子显微镜得到。

50.在本发明中,所述正极材料前驱体的中粒度大小的测定方法为动态光散射技术,通过英国malvern panalytical公司mastersizer 3000激光粒度仪得到。

51.本发明的发明人通过对共沉淀过程的深入研究,在制备正极材料前驱体的过程中,创造性的通过调控络合剂的浓度变化范围和络合剂稳定浓度随时间的关系等,能够得到一次片状体堆积形成的二次微球前驱体颗粒,而且还能控制一次片状体的堆积形式从而使内核层堆积的较为疏松,中间层堆积的非常密实,最外层堆积的较为疏松的形态,具有这种特性的前驱体材料具有好的循环稳定性,可以用于高能量密度的锂电池中。

52.本发明第二方面提供一种正极材料前驱体的制备方法,包括:

53.(1)在反应釜中选择性加入底液;

54.(2)将含金属盐溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液加入反应釜中混合并发生反应;其中控制反应体系中从步骤(2)加入络合剂起达到不低于络合剂的稳定浓度80%的时间不超过12h,且在络合剂的浓度达到稳定浓度之前,控制反应体系中络合剂的浓度是逐渐升高的,络合剂的浓度变化速率在1mol/l

·

h以下,优选为0.001-1mol/l

·

h,进一步优选为0.001-0.50mol/l

·

h,更进一步优选为0.005-0.20mol/l

·

h;

55.(3)将步骤(2)得到的产物进行固液分离和干燥处理,得到所述的正极材料前驱体。

56.所述的正极材料前驱体,其化学组成为ni

x

co

ymz

t

p

(oh)

2-q

,其中m选自fe、cr、cu、ti、mg、w、mo、nb、ca、zn、sn、zr、ga、mn和al中的至少一种,t选自f、p、b中的至少一种;

57.其中,ni元素、co元素、m元素和t元素的摩尔用量比为(0-1):(0-1):(0-1):(0-0.5),其中,ni元素、co元素、m元素的用量至少其一不为0,q的取值范围由上述元素取值范围根据电中性原则确定。

58.在本发明的一个的实施方式中,所述的m选自fe、cr、cu、ti、mg、w、mo、nb、ca、zn、sn、zr、ga、mn和al中的至少一种;所述含金属盐溶液中任选地含有t元素,t选自f、p、b中的至少一种。

59.在本发明的一个的实施方式中,所述金属盐溶液含有的金属盐的种类可以不受特别的限制,优选地,所述金属盐溶液含有的金属盐选自金属硫酸盐、金属硝酸盐、金属醋酸盐和金属草酸盐中的至少一种。例如,所述镍盐可以为硫酸镍、硝酸镍、醋酸镍、草酸镍和氯化镍中的至少一种;所述钴盐可以为硝酸钴、氯化钴、乙酸钴和硫酸钴中的至少一种;所述锰盐可以为硫酸锰、硝酸锰、醋酸锰和氯化锰中的至少一种;所述铝盐可以为硝酸铝、氯化铝、乙酸铝和硫酸铝中的至少一种。

60.在本发明的一个的实施方式中,优选地,以金属元素计,所述金属盐溶液的摩尔浓度为0.01-5.0mol/l,比如可以为0.01mol/l、0.1mol/l、0.5mol/l、1.0mol/l、2.0mol/l、3.0mol/l、4.0mol/l、5.0mol/l以及任意两个值之间组成的任意范围,更优选为0.01-3.0mol/l,进一步优选为0.01-2.0mol/l。

61.在本发明的一个的实施方式中,所述沉淀剂的种类可以不受特别的限制,优选地,沉淀剂选自na、k、li的氢氧化物、碳酸盐、碳酸氢盐中的至少一种。

62.在本发明的一个的实施方式中,所述沉淀剂溶液的浓度可以不受特别的限制,优选地,所述沉淀剂溶液的浓度为0.01-16.0mol/l,比如可以为0.01mol/l、0.02mol/l、0.1mol/l、0.5mol/l、1.0mol/l、2.0mol/l、3.0mol/l、4.0mol/l、5.0mol/l、6.0mol/l、7.0mol/l、8.0mol/l、9.0mol/l、10.0mol/l、11.0mol/l、12.0mol/l、13.0mol/l、14.0mol/l、15.0mol/l、16.0mol/l以及任意两个值之间组成的任意范围,优选为0.02-10.0mol/l。

63.在本发明的一个的实施方式中,所述络合剂的种类可以不受特别的限制,为水溶液中能够与ni、co和m组成络合物的化合物;优选地,所述络合剂选自铵离子供体、醇胺类络合剂、氨基羧酸类络合剂、羟氨基羧酸类络合剂、羧基酸盐类络合剂和硫氰盐类络合剂中的至少一种。

64.在本发明的一个的实施方式中,铵离子供体优选选自氨水、草酸铵、碳酸铵和氢氧化铵中的至少一种。

65.在本发明的一个的实施方式中,醇胺类络合剂优先选自乙醇胺、二乙醇胺、2-二丁氨基乙醇、2-二乙胺基乙醇和n,n-二乙基乙醇胺中的至少一种。

66.在本发明的一个的实施方式中,氨基羧酸类络合剂优选选自氮川三乙酸钠(nta)、氮三乙酸钾、乙二胺四乙酸及其盐(edta)和二乙烯三胺五乙酸(dtpa)中的至少一种。

67.在本发明的一个的实施方式中,羟氨基羧酸类络合剂优选选自羟乙二胺四乙酸(hedta)及其盐、乙二醇双(β-二氨基乙基)乙醚-n,n,n’n

’‑

四乙酸(egta)及其盐和二羟基甘氨酸及其盐中的至少一种。

68.在本发明的一个的实施方式中,羧基酸盐类络合剂优选选自草酸及其盐、酒石酸及其盐、柠檬酸及其盐、葡萄糖酸及其盐、羧甲基羟基丙二酸(cmom)及其盐、羧甲基羟基丁二酸(cmos)及其盐和羟乙基氨基乙酸(dheg)及其盐中的至少一种。

69.在本发明的一个的实施方式中,硫氰盐类络合剂优选选自硫氰酸钠、硫氰酸钾、硫氰酸铵、硫氰化钙、硫氰化锌中的至少一种。

70.在本发明的一个的实施方式中,所述络合剂溶液的浓度可以不受特别的限制,优选地,所述络合剂溶液的浓度为0.01-16.0mol/l,比如可以为0.01mol/l、0.1mol/l、0.5mol/l、1.0mol/l、2.0mol/l、3.0mol/l、4.0mol/l、5.0mol/l、6.0mol/l、7.0mol/l、8.0mol/l、9.0mol/l、10.0mol/l、11.0mol/l、12.0mol/l、13.0mol/l、14.0mol/l、15.0mol/

l、16.0mol/l以及任意两个值之间组成的任意范围,进一步优选为2.0-15.0mol/l。

71.在本发明的一个的实施方式中,所述反应体系中络合剂的稳定浓度为0.05-2.0mol/l,优选为0.05-1.2mol/l。

72.在本发明的一个的实施方式中,为了调控前驱体中一次颗粒的形貌和暴露的晶面,所述反应体系中从步骤(2)加入络合剂起达到不低于络合剂的稳定浓度80%的时间不超过12h,并且,优选地,在反应体系中络合剂达到稳定浓度前,反应体系中的固含率不高于40wt%,优选不高于20wt%,进一步优选不高于10wt%。

73.在本发明的一个的实施方式中,步骤(1)中,在反应釜中选择性加入底液。所述底液为含有络合剂的水溶液。所述底液体积为反应釜体积的0-100%,优选为0-80%,进一步优选为10%-60%。所述底液中,络合剂的浓度为0-1.8mol/l,优选为0.05-1.5mol/l,进一步优选为0.1-1.0mol/l。

74.在本发明的一个的实施方式中,底液中络合剂的浓度比络合剂的稳定浓度至少低0.05mol/l,优选为至少低0.1mol/l。

75.在本发明的一个的实施方式中,步骤(2)中,在反应体系中络合剂的浓度达到稳定浓度之前,控制反应体系中络合剂的浓度变化速率逐渐降低。

76.本发明中,所述“反应体系中络合剂的浓度变化速率”是指任一时间段内反应体系中络合剂的终浓度与起始浓度之差,本发明以每小时计。所述“反应体系中络合剂的浓度变化速率逐渐降低”指的是在反应体系中加入络合剂的时刻开始到达到络合剂的稳定浓度的整个时间段内,反应体系中络合剂的浓度变化速率(总体上)呈现逐渐降低的趋势,但允许存在一个或多个局部区间;在该局部区间内,所述反应体系中络合剂的浓度变化呈现出不同的趋势(比如维持恒定和/或逐渐增加和/或无序状态)。前提是,这类局部区间的存在对于本领域的技术发展水平而言是不可避免的,而且这些局部区间的存在并不影响本领域技术人员将反应体系中络合剂的浓度在所述整个时间段内的变化速率依然判定为“(总体上)呈现逐渐降低的趋势”。另外,该局部区间的存在并不影响本发明预期目的的实现,是可以接受的,并且也包含在本发明的保护范围之内。

77.在本发明的一个的实施方式中,优选地,步骤(2)中,反应工艺还包括反应体系的ph,滴加速度,反应温度,反应时间,搅拌速度等。

78.在本发明的一个的实施方式中,步骤(2)中,所述反应体系的ph为8-14。作为优选的技术方案,反应体系的ph为10-12。应当理解的是,ph的控制可以为在反应时间内控制恒定的ph,也可以根据产品目标实现变动反应过程的ph,但ph的变动范围应在上述反应体系范围内,在进一步的优选方案中,反应体系的ph在上述范围内保持恒定。根据本发明,金属盐溶液、络合剂和沉淀剂,各物料的滴加速度选择范围较宽,只需要满足所述反应体系中络合剂的稳定浓度、络合剂的浓度变化速率和达到稳定浓度的时间,以及上述ph范围和固含率即可,本领域技术人员根据要求能够对各物料的滴加速度作出控制。

79.在本发明的一个的实施方式中,步骤(2)中,所述反应的条件优选包括:温度为20-70℃,优选为45-60℃;总反应时间不低于10h,优选为12-96h。

80.在本发明的一个的实施方式中,所述混合在搅拌条件下进行,更优选地,所述搅拌速度为50-1200r/min,比如可以为50r/min、80r/min、100r/min、200r/min、300r/min、400r/min、500r/min、600r/min、700r/min、800r/min、900r/min、1000r/min、1200r/min,进一步优

选为600-1200r/min,以及这些数值中的任意两个所构成的范围中的任意值。

81.本发明中,对步骤(3)所述的固液分离没有特别的限定,只要将制得的前驱体分离出来即可,例如,可以采用过滤或离心的方式。

82.在本发明中,优选地,对固液分离得到的产物进行洗涤处理,洗涤溶剂优选为水,进一步优选地洗涤溶剂为热水,温度为30-90℃。

83.在本发明中,所述干燥的方法可以是本领域常规的方法,例如可以为真空干燥、冷冻干燥、风干或者烘干等。本发明优选为真空加热干燥,所述干燥温度和时间没有特殊要求,只要能够将所述前躯体进行干燥即可,例如:真空加热干燥温度为50-150℃,时间为4-24h。

84.本发明第三方面提供如上所述的制备方法制得的正极材料前驱体。

85.其中,所述正极材料前驱体的性质在第一方面已经进行了详细的说明,在此不再重复说明。

86.本发明第四方面提供一种正极材料,所述正极材料包含如上所述的正极材料前驱体和锂元素。

87.优选地,以金属元素计,锂元素与电池正极材料前驱体的摩尔比为0.9-1.3:1,例如为0.9、0.95、1.00、1.05、1.10、1.15、1.20、1.30,以及这些数值中的任意两个所构成的范围中的任意值。

88.本发明所述锂元素可以为以锂盐的形式存在,所述锂盐优选选自硝酸锂、氯化锂、碳酸锂、氢氧化锂和醋酸锂中的至少一种。

89.利用正极材料前驱体制备正极材料的方法为本领域公知,在此不再描述。

90.本发明第五方面提供如上所述的正极材料前驱体或所述正极材料在锂电池中的应用。

91.根据本发明提供的应用,具体地,包括将上述电池正极材料与导电剂和粘结剂进行混合、涂布、切片作为电池正极使用。所述导电剂、粘结剂可以为本领域常规使用的各种导电剂和粘结剂,例如,导电剂可以选自乙炔黑、科琴黑、石墨、碳管、石墨烯中的至少一种。粘结剂可以选自聚偏氟乙烯(pvdf)、聚乙烯醇(pva)、羧甲基纤维素钠(cmc)中的至少一种。所述导电剂、粘结剂的用量也可以为本领域常规的用量,例如,以正极的总量为基准,所述正极材料的质量含量可以为50%-98%,所述导电剂的质量含量可以为1%-25%,所述粘结剂的质量含量可以为1%-25%。

92.所述锂离子电池包括正极、负极、隔膜和电解液。负极、隔膜和电解液没有特别的限制,本领域技术人员可以合理选择且不必付出创造性劳动。为同比计,本发明实施方式中负极使用金属锂,隔膜使用美国celllgard2400聚丙烯隔膜,电解液使用1mol/l的lipf6溶液,溶剂是体积比为1:1的碳酸乙烯酯(ec)和碳酸二甲酯(dmc)的混合溶剂。

93.电池在惰性气氛手套箱中进行组装,手套箱中水分和氧含量低于0.1ppm。电池型号没有特别限制,为同比计,本发明实施方式中普遍使用2032型扣式电池,电化学性能在新威bts4000系统上进行测试。

94.电化学测试条件为:温度为25℃;电压范围为2.5-4.3v。

95.利用正极材料前驱体或正极材料制备锂电池的方法为本领域公知,在此不再描述。

96.以下将通过实施例对本发明进行详细描述。

97.以下实施例和对比例中,金属盐溶液为ni、mn和co元素或al元素的硫酸盐溶液。

98.实施例1

99.本实施例用于说明本发明所述的正极材料前驱体、正极材料的制备和评价方法。

100.(1)正极材料前驱体的制备

101.配制金属离子(其中,镍钴锰元素的摩尔比为8:1:1)浓度为2mol/l的金属盐溶液;配制浓度为4mol/l的naoh溶液;配制络合剂溶液,其中氨水浓度为6mol/l。

102.将配制好的金属盐溶液、naoh溶液和络合剂溶液在搅拌状态下同时滴加到反应釜中发生沉淀反应,反应釜中预先加入占釜体积30%的氨水溶液,氨水浓度为0.5mol/l。控制金属盐溶液、naoh溶液和络合剂溶液的流速,其中金属盐溶液与络合剂溶液的初始体积流速之比为5,然后保持金属盐溶液的滴加速率不变,体系中络合剂的浓度逐渐升高,且络合剂浓度的增加速率逐渐降低,直到络合剂的浓度达到稳定浓度,体系中络合剂的浓度随时间变化见图5。反应体系中氨水的稳定浓度约为0.8mol/l,反应体系的ph值控制为11。反应体系中从滴加氨水起达到不低于氨水的稳定浓度80%的时间约为10h,反应体系中固含率不高于10wt%。在所述反应过程中,控制搅拌速度为800rpm,反应温度为55℃,总反应时间为48h,反应结束后体系中的固含量约为9wt%。自然冷却后沉淀反应终止,将上述浆料进行真空抽滤,用去离子水洗涤3次后,在120℃真空干燥箱中烘干脱水12h,得到正极材料前驱体。

103.(2)正极材料前驱体的评价

104.所述三元正极材料前驱体的sem图如图1所示,从图1中可以看出,采用本发明提供的制备方法可以得到球形度好的三元正极材料前驱体,该前躯体是由一次片状体堆积形成的二次微球。该前驱体的中粒度d50为10.2μm,一次片状体的平均厚度为11.2nm。

105.为了对一次片状体的堆积形式进行进一步分析,将正极材料前驱体进行了离子束切割后进行了扫描电镜的表征,所述正极材料前驱体切面的sem图如图2所示,从图2中可以看出,采用本发明提供的制备方法得到的前躯体含有由内到外的三层结构,分别是内核层,中间层和最外层。其中内核层由一次片状堆积形成,内核层片状堆积的比较疏松,内核层的厚度约为1.5μm,最外层也是由片状堆积形成,最外层堆积的比内核层更为疏松,最外层的厚度约为0.14μm,处在内核层和最外层之间的中间层堆积的非常密实,中间层的厚度约为8.56μm。

106.(3)正极材料的制备与评价

107.取步骤(1)得到的正极材料前驱体与锂源lioh

·

h2o球磨30min充分混合,控制li:(ni co mn)的摩尔比为1.05:1,在氧气气氛下500℃预烧4h,之后在900℃下焙烧12h进行固相反应得到正极材料。

108.取上述正极材料10g,加入乙炔黑1.25g,12.5g质量分数为10%的聚偏氟乙烯溶液,混合均匀后,涂布、切片、手套箱中装成锂电池。

109.测定材料在1c倍率下的电化学性能,充放电电压范围为2.5-4.3v,环境温度为25℃,材料循环100圈容量保留率为99.9%。具体的循环结果见图4。0.1c倍率的首次放电容量为215.3mah/g,放电容量较高,可以用于高性能锂电池中。

110.实施例2

111.本实施例用于说明本发明所述的正极材料前驱体、正极材料的制备和评价方法。

112.(1)正极材料前驱体的制备

113.配制金属离子(其中,镍钴铝元素的摩尔比为8:1.5:0.5)浓度为2mol/l的金属盐溶液;配制浓度为4mol/l的naoh溶液;配制络合剂溶液,其中氨水浓度为6mol/l。

114.将配制好的金属盐溶液、naoh溶液和络合剂溶液在搅拌状态下同时滴加到反应釜中发生沉淀反应,反应釜中预先加入占釜体积30%的氨水溶液,氨水浓度为0.5mol/l。控制金属盐溶液、naoh溶液和络合剂溶液的流速,其中金属盐溶液与络合剂溶液的初始体积流速之比为5,然后保持金属盐溶液的滴加速率不变,体系中络合剂的浓度逐渐升高,且络合剂浓度的增加速率逐渐降低,直到络合剂的浓度达到稳定浓度,体系中络合剂的浓度随时间变化同实施例1。反应体系中氨水的稳定浓度约为0.8mol/l,反应体系的ph值控制为11。反应体系中从滴加氨水起达到不低于氨水的稳定浓度80%的时间约为10h,反应体系中固含率不高于10wt%。在所述反应过程中,控制搅拌速度为800rpm,反应温度为55℃,反应时间为48h,反应结束后体系中的固含量约为9wt%。自然冷却后沉淀反应终止,将上述浆料进行真空抽滤,用去离子水洗涤3次后,在120℃真空干燥箱中烘干脱水12h,得到正极材料前驱体。

115.(2)正极材料前驱体的评价

116.正极材料前驱体的sem图与图1和图2相似。产品的中粒度d50为10.9μm,一次片状体的平均厚度为15.9nm。

117.(3)正极材料的制备与评价

118.按照实施例1所述的方法制备正极材料和锂电池。

119.测定材料在1c倍率下的电化学性能,充放电电压范围为2.5-4.3v,环境温度为25℃,材料循环100圈容量保留率为99.3%。

120.实施例3

121.本实施例用于说明本发明所述的正极材料前驱体、正极材料的制备和评价方法。

122.(1)正极材料前驱体的制备

123.配制金属离子(其中,镍钴锰元素的摩尔比为9:0.5:0.5)浓度为2mol/l的金属盐溶液;配制浓度为4mol/l的naoh溶液;配制络合剂溶液,其中氨水浓度为6mol/l。

124.将配制好的金属盐溶液、naoh溶液和络合剂溶液在搅拌状态下同时滴加到反应釜中发生沉淀反应,反应釜中预先加入占釜体积30%的氨水溶液,氨水浓度为0.5mol/l。控制金属盐溶液、naoh溶液和络合剂溶液的流速,其中金属盐溶液与络合剂溶液的初始体积流速之比为5,然后保持金属盐溶液的滴加速率不变,体系中络合剂的浓度逐渐升高,且络合剂浓度的增加速率逐渐降低,直到络合剂的浓度达到稳定浓度,体系中络合剂的浓度随时间变化同实施例1。反应体系中氨水的稳定浓度为0.8mol/l,反应体系的ph值控制为11。反应体系中从滴加氨水起达到不低于氨水的稳定浓度80%的时间约为10h,反应体系中固含率不高于10wt%。在所述反应过程中,控制搅拌速度为800rpm,反应温度为55℃,反应时间为48h,反应结束后体系中的固含量约为9wt%。自然冷却后沉淀反应终止,将上述浆料进行真空抽滤,用去离子水洗涤3次后,在120℃真空干燥箱中烘干脱水12h,得到正极材料前驱体。

125.(2)正极材料前驱体的评价

126.正极材料前驱体的sem图与图1和图2相似。产品的中粒度d50为10.7μm,一次片状体的平均厚度为12.4nm。

127.(3)正极材料的制备与评价

128.按照实施例1所述的方法制备正极材料和锂电池。

129.测定材料在1c倍率下的电化学性能,充放电电压范围为2.5-4.3v,环境温度为25℃,材料循环100圈容量保留率为96.7%。

130.实施例4

131.本实施例用于说明本发明所述的正极材料前驱体、正极材料的制备和评价方法。

132.(1)正极材料前驱体的制备

133.配制金属离子(其中,镍钴锰元素的摩尔比为6:2:2)浓度为2mol/l的金属盐溶液;配制浓度为4mol/l的naoh溶液;配制络合剂溶液,其中氨水浓度为6mol/l。

134.将配制好的金属盐溶液、naoh溶液和络合剂溶液在搅拌状态下同时滴加到反应釜中发生沉淀反应,反应釜中预先加入占釜体积30%的氨水溶液,氨水浓度为0.5mol/l。控制金属盐溶液、naoh溶液和络合剂溶液的流速,其中金属盐溶液与络合剂溶液的初始体积流速之比为5,然后保持金属盐溶液的滴加速率不变,体系中络合剂的浓度逐渐升高,且络合剂浓度的增加速率逐渐降低,直到络合剂的浓度达到稳定浓度,体系中络合剂的浓度随时间变化同实施例1。反应体系中氨水的稳定浓度为0.8mol/l,反应体系的ph值控制为11。反应体系中从滴加氨水起达到不低于氨水的稳定浓度80%的时间约为10h,反应体系中固含率不高于10wt%。在所述反应过程中,控制搅拌速度为800rpm,反应温度为55℃,反应时间为48h,反应结束后体系中的固含量约为9wt%。自然冷却后沉淀反应终止,将上述浆料进行真空抽滤,用去离子水洗涤3次后,在120℃真空干燥箱中烘干脱水12h,得到正极材料前驱体。

135.(2)正极材料前驱体的评价

136.正极材料前驱体的sem图与图1和图2相似。产品的中粒度d50为10.5μm,一次片状体的平均厚度为19.7nm。

137.(3)正极材料的制备与评价

138.按照实施例1所述的方法制备正极材料和锂电池。

139.测定材料在1c倍率下的电化学性能,充放电电压范围为2.5-4.3v,环境温度为25℃,材料循环100圈容量保留率为99.8%。

140.实施例5

141.本实施例用于说明本发明所述的正极材料前驱体、正极材料的制备和评价方法。

142.(1)正极材料前驱体的制备

143.配制浓度为2mol/l的硫酸钴溶液;配制浓度为4mol/l的naoh溶液;配制络合剂溶液,其中氨水浓度为6mol/l。

144.将配制好的金属盐溶液、naoh溶液和络合剂溶液在搅拌状态下同时滴加到反应釜中发生沉淀反应,反应釜中预先加入占釜体积30%的氨水溶液,氨水浓度为0.5mol/l。控制金属盐溶液、naoh溶液和络合剂溶液的流速,其中金属盐溶液与络合剂溶液的初始体积流速之比为5,然后保持金属盐溶液的滴加速率不变,体系中络合剂的浓度逐渐升高,且络合剂浓度的增加速率逐渐降低,直到络合剂的浓度达到稳定浓度,体系中络合剂的浓度随时

间变化同实施例1。反应体系中氨水的稳定浓度为0.8mol/l,反应体系的ph值控制为11。反应体系中从滴加氨水起达到不低于氨水的稳定浓度80%的时间约为10h,反应体系中固含率不高于10wt%。在所述反应过程中,控制搅拌速度为800rpm,反应温度为55℃,反应时间为48h,反应结束后体系中的固含量约为9wt%。自然冷却后沉淀反应终止,将上述浆料进行真空抽滤,用去离子水洗涤3次后,在120℃真空干燥箱中烘干脱水12h,得到正极材料前驱体。

145.(2)正极材料前驱体的评价

146.正极材料前驱体的sem图与图1和图2相似。产品的中粒度d50为10.4μm,一次片状体的平均厚度为15.4nm。

147.(3)正极材料的制备与评价

148.按照实施例1所述的方法制备正极材料和锂电池。

149.测定材料在1c倍率下的电化学性能,充放电电压范围为2.5-4.3v,环境温度为25℃,材料循环100圈容量保留率为99.8%。

150.实施例6

151.本实施例用于说明本发明所述的正极材料前驱体、正极材料的制备和评价方法。

152.(1)正极材料前驱体的制备

153.配制浓度为2mol/l的硫酸锰溶液;配制浓度为4mol/l的naoh溶液;配制络合剂溶液,其中氨水浓度为6mol/l。

154.将配制好的金属盐溶液、naoh溶液和络合剂溶液在搅拌状态下同时滴加到反应釜中发生沉淀反应,反应釜中预先加入占釜体积30%的氨水溶液,氨水浓度为0.5mol/l。控制金属盐溶液、naoh溶液和络合剂溶液的流速,其中金属盐溶液与络合剂溶液的初始体积流速之比为5,然后保持金属盐溶液的滴加速率不变,体系中络合剂的浓度逐渐升高,且络合剂浓度的增加速率逐渐降低,直到络合剂的浓度达到稳定浓度,体系中络合剂的浓度随时间变化同实施例1。反应体系中氨水的稳定浓度为0.8mol/l,反应体系的ph值控制为11。反应体系中从滴加氨水起达到不低于氨水的稳定浓度80%的时间约为10h,反应体系中固含率不高于10wt%。在所述反应过程中,控制搅拌速度为800rpm,反应温度为55℃,反应时间为48h,反应结束后体系中的固含量约为9wt%。自然冷却后沉淀反应终止,将上述浆料进行真空抽滤,用去离子水洗涤3次后,在120℃真空干燥箱中烘干脱水12h,得到正极材料前驱体。

155.(2)正极材料前驱体的评价

156.正极材料前驱体的sem图与图1和图2相似。产品的中粒度d50为10.5μm,一次片状体的平均厚度为16.8nm。

157.(3)正极材料的制备与评价

158.按照实施例1所述的方法制备正极材料和锂电池。

159.测定材料在1c倍率下的电化学性能,充放电电压范围为2.5-4.3v,环境温度为25℃,材料循环100圈容量保留率为99.7%。

160.实施例7

161.本实施例用于说明本发明所述的正极材料前驱体、正极材料的制备和评价方法。

162.(1)正极材料前驱体的制备

163.配制金属离子(其中,镍钴锰元素的摩尔比为8:1:1)浓度为5mol/l的金属盐溶液;配制浓度为10mol/l的naoh溶液;配制络合剂溶液,其中氨水浓度为15mol/l。

164.将配制好的金属盐溶液、naoh溶液和络合剂溶液在搅拌状态下同时滴加到反应釜中发生沉淀反应,反应釜中预先加入占釜体积30%的氨水溶液,氨水浓度为0.5mol/l。控制金属盐溶液、naoh溶液和络合剂溶液的流速,其中金属盐溶液与络合剂溶液的初始体积流速之比为5,然后保持金属盐溶液的滴加速率不变,体系中络合剂的浓度逐渐升高,且络合剂浓度的增加速率逐渐降低,直到络合剂的浓度达到稳定浓度,体系中络合剂的浓度随时间变化同实施例1。反应体系中氨水的稳定浓度为0.8mol/l,反应体系的ph值控制为11。反应体系中从滴加氨水起达到不低于氨水的稳定浓度80%的时间约为10h,反应体系中固含率不高于10wt%。在所述反应过程中,控制搅拌速度为800rpm,反应温度为55℃,反应时间为48h,反应结束后体系中的固含量约为12wt%。自然冷却后沉淀反应终止,将上述浆料进行真空抽滤,用去离子水洗涤3次后,在120℃真空干燥箱中烘干脱水12h,得到正极材料前驱体。

165.(2)正极材料前驱体的评价

166.由该正极材料前驱体的sem图可知,正极材料前驱体为球形颗粒,该球形颗粒是由一次片状体堆积形成的,含有由内到外的三层结构,分别是内核层,中间层和最外层。其中内核层由一次片状堆积形成,内核层片状堆积的比较疏松,最外层也是由片状堆积形成,最外层堆积的比内核层更为疏松,处在内核层和最外层之间的中间层堆积的非常密实,其中有代表性的正极材料前驱体之一的内核层的厚度约为0.78μm,中间层的厚度约为10.46μm,最外层的厚度约为0.16μm。产品的中粒度d50为11.3μm,一次片状体的平均厚度为16.8nm。

167.(3)正极材料的制备与评价

168.按照实施例1所述的方法制备正极材料和锂电池。

169.测定材料在1c倍率下的电化学性能,充放电电压范围为2.5-4.3v,环境温度为25℃,材料循环100圈容量保留率为99.4%。

170.实施例8

171.本实施例用于说明本发明所述的正极材料前驱体、正极材料的制备和评价方法

172.(1)正极材料前驱体的制备

173.配制金属离子(其中,镍钴锰元素的摩尔比为8:1:1)浓度为0.01mol/l的金属盐溶液;配制浓度为0.01mol/l的naoh溶液;配制络合剂溶液,其中氨水浓度为0.01mol/l。

174.按照实施例1所述的方法,得到正极材料前驱体。

175.(2)正极材料前驱体的评价

176.由该正极材料前驱体的sem图可知,正极材料前驱体为球形颗粒,该球形颗粒是由一次片状体堆积形成的,含有由内到外的三层结构,分别是内核层,中间层和最外层。其中内核层由一次片状堆积形成,内核层片状堆积的比较疏松,最外层也是由片状堆积形成,最外层堆积的比内核层更为疏松,处在内核层和最外层之间的中间层堆积的非常密实,其中有代表性的正极材料前驱体之一的内核层的厚度约为4.7μm,中间层的厚度约为6.2μm,最外层的厚度约为1.2μm。产品的中粒度d50为12.5μm,一次片状体的平均厚度为43.5nm。

177.(3)正极材料的制备与评价

178.按照实施例1所述的方法制备正极材料和锂电池。

179.测定材料在1c倍率下的电化学性能,充放电电压范围为2.5-4.3v,环境温度为25℃,材料循环100圈容量保留率为98.4%。

180.实施例9

181.本实施例用于说明本发明所述的正极材料前驱体、正极材料的制备和评价方法。

182.(1)正极材料前驱体的制备

183.配制金属离子(其中,镍钴锰元素的摩尔比为8:1:1)浓度为2mol/l的金属盐溶液;配制浓度为4mol/l的naoh溶液;配制络合剂溶液,其中氨水浓度为6mol/l。

184.将配制好的金属盐溶液、naoh溶液和络合剂溶液在搅拌状态下同时滴加到反应釜中发生沉淀反应,反应釜中预先加入占釜体积30%的水。控制金属盐溶液、naoh溶液和络合剂溶液的流速,其中金属盐溶液与络合剂溶液的初始体积流速之比为5,然后保持金属盐溶液的滴加速率不变,体系中络合剂的浓度逐渐升高,且络合剂浓度的增加速率逐渐降低,直到络合剂的浓度达到稳定浓度,体系中络合剂的浓度随时间变化见图6。反应体系中氨水的稳定浓度约为1.0mol/l,反应体系的ph值控制为11。反应体系中从滴加氨水起达到不低于氨水的稳定浓度80%的时间约为8h,反应体系中固含率不高于10wt%。在所述反应过程中,控制搅拌速度为800rpm,反应温度为55℃,反应时间为48h,反应结束后体系中的固含量约为9wt%。自然冷却后沉淀反应终止,将上述浆料进行真空抽滤,用去离子水洗涤3次后,在120℃真空干燥箱中烘干脱水12h,得到正极材料前驱体。

185.(2)正极材料前驱体的评价

186.由该正极材料前驱体的sem图可知,正极材料前驱体为球形颗粒,该球形颗粒是由一次片状体堆积形成的,含有由内到外的三层结构,分别是内核层,中间层和最外层。其中内核层由一次片状堆积形成,内核层片状堆积的比较疏松,最外层也是由片状堆积形成,最外层堆积的比内核层更为疏松,处在内核层和最外层之间的中间层堆积的非常密实,其中有代表性的正极材料前驱体之一的内核层的厚度约为3.9μm,中间层的厚度约为5.5μm,最外层的厚度约为1.3μm。产品的中粒度d50为10.8μm,一次片状体的平均厚度为64.4nm。

187.(3)正极材料的制备与评价

188.按照实施例1所述的方法制备正极材料和锂电池。

189.测定材料在1c倍率下的电化学性能,充放电电压范围为2.5-4.3v,环境温度为25℃,材料循环100圈容量保留率为98.2%。

190.实施例10

191.本实施例用于说明本发明所述的正极材料前驱体、正极材料的制备和评价方法。

192.(1)正极材料前驱体的制备

193.配制金属离子(其中,镍钴锰元素的摩尔比为8:1:1)浓度为2mol/l的金属盐溶液;配制浓度为4mol/l的naoh溶液;配制络合剂溶液,其中氨水浓度为6mol/l。

194.将配制好的金属盐溶液、naoh溶液和络合剂溶液在搅拌状态下同时滴加到反应釜中发生沉淀反应,反应釜中预先加入占釜体积30%的氨水溶液,氨水浓度为0.5mol/l。控制金属盐溶液、naoh溶液和络合剂溶液的流速,其中金属盐溶液与络合剂溶液的初始体积流速之比为5,然后保持金属盐溶液的滴加速率不变,体系中络合剂的浓度逐渐升高,且络合剂浓度的增加速率逐渐降低,直到络合剂的浓度达到稳定浓度,体系中络合剂的浓度随时间变化见图7。反应体系中氨水的稳定浓度为0.8mol/l,同时,反应体系的ph值控制为11。反

应体系中从滴加氨水起达到不低于氨水的稳定浓度80%的时间约为2h,反应体系中固含率不高于10wt%。在所述反应过程中,控制搅拌速度为800rpm,反应温度为55℃,反应时间为48h,反应结束后体系中的固含量约为9wt%。自然冷却后沉淀反应终止,将上述浆料进行真空抽滤,用去离子水洗涤3次后,在120℃真空干燥箱中烘干脱水12h,得到正极材料前驱体。

195.(2)正极材料前驱体的评价

196.由该正极材料前驱体的sem图可知,正极材料前驱体为球形颗粒,该球形颗粒是由一次片状体堆积形成的,含有由内到外的三层结构,分别是内核层,中间层和最外层。其中内核层由一次片状堆积形成,内核层片状堆积的比较疏松,最外层也是由片状堆积形成,最外层堆积的比内核层更为疏松,处在内核层和最外层之间的中间层堆积的非常密实,其中有代表性的正极材料前驱体之一的内核层的厚度约为2.1μm,中间层的厚度约为7.57μm,最外层的厚度约为0.83μm。产品的中粒度d50为10.3μm,一次片状体的平均厚度为11.9nm。

197.(3)正极材料的制备与评价

198.按照实施例1所述的方法制备正极材料和锂电池。

199.测定材料在1c倍率下的电化学性能,充放电电压范围为2.5-4.3v,环境温度为25℃,材料循环100圈容量保留率为99.1%。

200.实施例11

201.本实施例用于说明本发明所述的正极材料前驱体、正极材料的制备和评价方法。

202.(1)正极材料前驱体的制备

203.按照实施例1所述的方法进行操作,不同的是,所述滴加过程中通过调节naoh溶液的滴加速率,控制体系的ph值为14,得到正极材料前驱体。

204.(2)正极材料前驱体的评价

205.正极材料前驱体的sem图与图1和图2相似。产品的中粒度d50为10.9μm,一次片状体的平均厚度为73.5nm。

206.(3)正极材料的制备与评价

207.按照实施例1所述的方法制备正极材料和锂电池。

208.测定材料在1c倍率下的电化学性能,充放电电压范围为2.5-4.3v,环境温度为25℃,材料循环100圈容量保留率为92.5%。

209.实施例12

210.本实施例用于说明本发明所述的正极材料前驱体、正极材料的制备和评价方法。

211.(1)正极材料前驱体的制备

212.按照实施例1所述的方法进行操作,不同的是,所述滴加过程中通过调节naoh溶液的滴加速率,控制体系的ph值为8,得到正极材料前驱体。

213.(2)正极材料前驱体的评价

214.正极材料前驱体的sem图与图1和图2相似。产品的中粒度d50为15.9μm,一次片状体的平均厚度为112.4nm。

215.(3)正极材料的制备与评价

216.按照实施例1所述的方法制备正极材料和锂电池。

217.测定材料在1c倍率下的电化学性能,充放电电压范围为2.5-4.3v,环境温度为25℃,材料循环100圈容量保留率为91.6%。

218.实施例13

219.本实施例用于说明本发明所述的正极材料前驱体、正极材料的制备和评价方法。

220.(1)正极材料前驱体的制备

221.按照实施例1所述的方法进行操作,不同的是,所述滴加过程中控制反应温度为70℃,得到正极材料前驱体。

222.(2)正极材料前驱体的评价

223.正极材料前驱体的sem图与图1和图2相似。产品的中粒度d50为9.5μm,一次片状体的平均厚度为20.3nm。

224.(3)正极材料的制备与评价

225.按照实施例1所述的方法制备正极材料和锂电池。

226.测定材料在1c倍率下的电化学性能,充放电电压范围为2.5-4.3v,环境温度为25℃,材料循环100圈容量保留率为97.7%。

227.实施例14

228.本实施例用于说明本发明所述的正极材料前驱体、正极材料的制备和评价方法。

229.(1)正极材料前驱体的制备

230.按照实施例1所述的方法进行操作,不同的是,所述滴加过程中控制反应温度为20℃,得到正极材料前驱体。

231.(2)正极材料前驱体的评价

232.正极材料前驱体的sem图与图1和图2相似。产品的中粒度d50为10.8μm,一次片状体的平均厚度为22.6nm。

233.(3)正极材料的制备与评价

234.按照实施例1所述的方法制备正极材料和锂电池。

235.测定材料在1c倍率下的电化学性能,充放电电压范围为2.5-4.3v,环境温度为25℃,材料循环100圈容量保留率为97.4%。

236.实施例15

237.本实施例用于说明本发明所述的正极材料前驱体、正极材料的制备和评价方法。

238.(1)正极材料前驱体的制备

239.按照实施例1所述的方法进行操作,不同的是反应时间为12h,得到正极材料前驱体。

240.(2)正极材料前驱体的评价

241.正极材料前驱体的sem图与图1和图2相似。产品的中粒度d50为6.4μm,一次片状体的平均厚度为11.5nm。

242.(3)正极材料的制备与评价

243.按照实施例1所述的方法制备正极材料和锂电池。

244.测定材料在1c倍率下的电化学性能,充放电电压范围为2.5-4.3v,环境温度为25℃,材料循环100圈容量保留率为99.5%。

245.实施例16

246.本实施例用于说明本发明所述的正极材料前驱体、正极材料的制备和评价方法。

247.(1)正极材料前驱体的制备

248.按照实施例1所述的方法进行操作,不同的是搅拌速度为50r/min,得到正极材料前驱体。

249.(2)正极材料前驱体的评价

250.正极材料前驱体的sem图与图1和图2相似。产品的中粒度d50为13.7μm,一次片状体的平均厚度为24.5nm。

251.(3)正极材料的制备与评价

252.按照实施例1所述的方法制备正极材料和锂电池。

253.测定材料在1c倍率下的电化学性能,充放电电压范围为2.5-4.3v,环境温度为25℃,材料循环100圈容量保留率为97.4%。

254.实施例17

255.本实施例用于说明本发明所述的正极材料前驱体、正极材料的制备和评价方法。

256.(1)正极材料前驱体的制备

257.按照实施例1所述的方法进行操作,不同的是搅拌速度为1200r/min,得到正极材料前驱体。

258.(2)正极材料前驱体的评价

259.正极材料前驱体的sem图与图1和图2相似。产品的中粒度d50为10.3μm,一次片状体的平均厚度为12.4nm。

260.(3)正极材料的制备与评价

261.按照实施例1所述的方法制备正极材料和锂电池。

262.测定材料在1c倍率下的电化学性能,充放电电压范围为2.5-4.3v,环境温度为25℃,材料循环100圈容量保留率为99.5%。

263.实施例18

264.本实施例用于说明本发明所述的正极材料前驱体、正极材料的制备和评价方法。

265.(1)正极材料前驱体的制备

266.按照实施例1所述的方法进行操作,不同的是金属盐溶液中加入tiso4,其中ti/(ni co mn)=1%mol,得到正极材料前驱体。

267.(2)正极材料前驱体的评价

268.正极材料前驱体的sem图与图1和图2相似。产品的中粒度d50为10.2μm,一次片状体的平均厚度为11.7nm。

269.(3)正极材料的制备与评价

270.按照实施例1所述的方法制备正极材料和锂电池。

271.测定材料在1c倍率下的电化学性能,充放电电压范围为2.5-4.3v,环境温度为25℃,材料循环100圈容量保留率为99.6%。

272.实施例19

273.本实施例用于说明本发明所述的正极材料前驱体、正极材料的制备和评价方法。

274.(1)正极材料前驱体的制备

275.按照实施例1所述的方法进行操作,不同的是金属盐溶液中加入mgso4·

7h2o,其中mg/(ni co mn)=1%mol,得到正极材料前驱体。

276.(2)正极材料前驱体的评价

277.正极材料前驱体的sem图与图1和图2相似。产品的中粒度d50为10.1μm,一次片状体的平均厚度为11.9nm。

278.(3)正极材料的制备与评价

279.按照实施例1所述的方法制备正极材料和锂电池。

280.测定材料在1c倍率下的电化学性能,充放电电压范围为2.5-4.3v,环境温度为25℃,材料循环100圈容量保留率为99.7%。

281.实施例20

282.本实施例用于说明本发明所述的正极材料前驱体、正极材料的制备和评价方法。

283.(1)正极材料前驱体的制备

284.按照实施例1所述的方法进行操作,不同的是金属盐溶液中加入b2o3,其中b/(ni co mn)=1%mol,得到正极材料前驱体。

285.(2)正极材料前驱体的评价

286.正极材料前驱体的sem图与图1和图2相似。产品的中粒度d50为10.5μm,一次片状体的平均厚度为11.8nm。

287.(3)正极材料的制备与评价

288.按照实施例1所述的方法制备正极材料和锂电池。

289.测定材料在1c倍率下的电化学性能,充放电电压范围为2.5-4.3v,环境温度为25℃,材料循环100圈容量保留率为99.6%。

290.通过以上结果可以看出,本发明所述的方法制备得到了一种新型的正极材料前驱体,所述前驱体区别于现有技术制备的前驱体,颗粒是由一次片状体堆积形成的二次微球,二次微球包括由内到外的三层结构即内核层、中间层和最外层。这种特殊的结构赋予前躯体更好的电化学性能,比如更高的放电容量、更好的循环稳定性,可以用于高性能的锂电池中。

291.对比例1

292.按照实施例1所述的方法进行操作,配制金属离子(其中,镍钴锰元素的摩尔比为8:1:1)浓度为2mol/l的金属盐溶液;配制浓度为4mol/l的naoh溶液;配制络合剂溶液,其中氨水浓度为6mol/l。

293.将配制好的金属盐溶液、naoh溶液在搅拌状态下同时滴加到反应釜中发生沉淀反应,反应釜中预先加入占釜体积30%的氨水溶液,氨水浓度为0.5mol/l。其中金属盐溶液的滴加速率同实施例1,控制naoh溶液滴加速率使反应体系的ph值为11。将氨水总用量(氨水的总用量同实施例1)平均分3次在反应开始后的第1h、10h、30h分别加入到反应体系中。在所述反应过程中,控制搅拌速度为800rpm,反应温度为55℃,总反应时间为48h。自然冷却后沉淀反应终止,将上述浆料进行真空抽滤,用去离子水洗涤3次后,在120℃真空干燥箱中烘干脱水12h,得到正极材料前驱体。

294.制得的正极材料前驱体的sem图如图3所示,前躯体是由纳米颗粒经过松散堆积形成的不规则团聚体,颗粒的球形度很差,这种形貌的前躯体无法满足电池领域对于前躯体材料的需求。

295.将对比例1制得的正极材料前驱体按照实施例1方法制备正极材料并组装成锂电池,测定材料在1c倍率下电化学性能。循环结果见图8。从图可以看出,该材料循环100圈容

量保留率仅仅为35.9%,远远低于本发明实施例效果。

296.以上详细描述了本发明的具体实施方式,但是,本发明并不限于此。在本发明的技术构思范围内,可以对本发明的技术方案进行多种简单变型,包括各个技术特征以任何其它的合适方式进行组合,这些简单变型和组合同样应当视为本发明所公开的内容,均属于本发明的保护范围。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。