技术特征:

1.一种半导体元件,其特征在于,具有:第一半导体层;比所述第一半导体层靠上层的第二半导体层;比所述第二半导体层靠上层的第三半导体层;比所述第三半导体层靠上层的第四半导体层;所述第二半导体层或所述第三半导体层之上的源极电极及漏极电极;所述第四半导体层之上的栅极电极;所述栅极电极与所述第四半导体层接触的栅极电极接触区域;所述源极电极与所述第二半导体层或所述第三半导体层接触的源极电极接触区域;所述漏极电极与所述第二半导体层或所述第三半导体层接触的漏极电极接触区域;以及从所述第四半导体层到达所述第二半导体层的第一凹部及第二凹部,所述第一半导体层、所述第二半导体层、所述第三半导体层及所述第四半导体层为iii族氮化物半导体层,所述第二半导体层的带隙大于所述第一半导体层及所述第三半导体层的带隙,所述第一半导体层、所述第二半导体层及所述第三半导体层为未掺杂的半导体层,所述第四半导体层为p型半导体层,所述源极电极形成在所述第一凹部之上,所述漏极电极形成在所述第二凹部之上,所述漏极电极接触区域与所述第三半导体层之间的距离大于所述源极电极接触区域与所述第三半导体层之间的距离。2.根据权利要求1所述的半导体元件,其特征在于,所述漏极电极接触区域与所述第三半导体层之间的距离为10μm以下。3.根据权利要求1或2所述的半导体元件,其特征在于,在将所述源极电极接触区域、所述漏极电极接触区域及所述栅极电极接触区域投影到所述第二半导体层的情况下,投影所述漏极电极接触区域而得的区域与投影所述栅极电极接触区域而得的区域之间的距离大于投影所述源极电极接触区域而得的区域与投影所述栅极电极接触区域而得的区域之间的距离。4.一种半导体元件,其特征在于,具有:第一半导体层;比所述第一半导体层靠上层的第二半导体层;比所述第二半导体层靠上层的第三半导体层;比所述第三半导体层靠上层的第四半导体层;所述第二半导体层之上的阴极电极;所述第四半导体层之上的阳极电极;以及所述阴极电极与所述第二半导体层接触的阴极电极接触区域,所述第一半导体层、所述第二半导体层、所述第三半导体层及所述第四半导体层为iii族氮化物半导体层,

所述第二半导体层的带隙大于所述第一半导体层及所述第三半导体层的带隙,所述第一半导体层、所述第二半导体层及所述第三半导体层为未掺杂的半导体层,所述第四半导体层为p型半导体层,所述阴极电极接触区域与所述第三半导体层之间的距离为10μm以下。5.根据权利要求4所述的半导体元件,其特征在于,具有从所述第四半导体层到达所述第二半导体层的第一凹部,所述阴极电极至少形成在所述第一凹部之上。6.根据权利要求5所述的半导体元件,其特征在于,所述阴极电极与所述第一半导体层的侧面及所述第二半导体层的侧面接触。7.根据权利要求4~6中的任一项所述的半导体元件,其特征在于,具有:所述阳极电极与所述第四半导体层接触的阳极电极接触区域;和从所述第四半导体层到达所述第一半导体层的第二凹部,所述阳极电极形成在所述第二凹部之上并且与所述第一半导体层或所述第二半导体层接触。8.根据权利要求7所述的半导体元件,其特征在于,具有:在所述第三半导体层及所述第四半导体层与所述阳极电极之间具有绝缘层。9.一种装置,其特征在于,具有权利要求1~8中的任一项所述的半导体元件。

技术总结

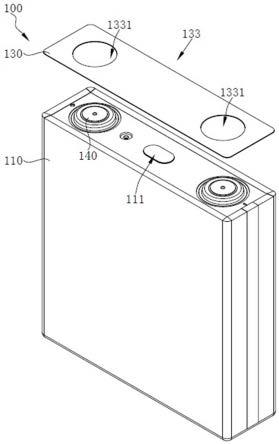

本技术的目的在于提供耐压性优异的半导体元件及装置。半导体元件(100)具有第一半导体层(110)、第二半导体层(120)、第三半导体层(130)、第四半导体层(140)、第二半导体层(120)或第三半导体层(130)之上的源极电极(S1)及漏极电极(D1)以及第四半导体层(140)之上的栅极电极(G1)。源极电极(S1)形成在凹部(X1)之上。漏极电极(D1)形成在凹部(X2)之上。漏极电极接触区域(DC1)与第三半导体层(130)之间的距离(Ld)大于源极电极接触区域(SC1)与第三半导体层(130)之间的距离(Ls)。层(130)之间的距离(Ls)。层(130)之间的距离(Ls)。

技术研发人员:佐藤寿朗 竹中靖博 篠田大辅 上村俊也 河合弘治 八木修一

受保护的技术使用者:株式会社POWDEC

技术研发日:2021.03.25

技术公布日:2022/11/15

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。