1.本公开涉及在车厢前方的仪表板上固定设有与车辆前后方向交叉的基座面部的车辆的仪表板结构。

背景技术:

2.在专利文献1中记载了一种结构,该结构在车厢的前方沿车宽方向延伸的树脂制的仪表板的仪表板后表面部的上部形成仪表板中央开口,在仪表板中央开口内配置收音机或音响设备等多个车载设备。在仪表板后表面部以从后方覆盖包括的仪表板中央开口的覆盖区域的方式安装有中心组件面板,在中心组件面板上设有使车载设备的后表面(操作面等)向车厢侧露出的开口。

3.在先技术文献

4.专利文献

5.专利文献1:日本特开2019-55615号公报

技术实现要素:

6.发明要解决的技术问题

7.如专利文献1所述,在固定设于仪表板上而与车辆前后方向交叉的基座面部(例如仪表板后表面部或中心组件面板等)的规定位置配置车载设备并固定的结构中,设置弯折面部,该弯折面部具有:从基座面部向车辆前方弯折的后弯折部;从后弯折部向车辆前方延伸的中间面部;从中间面部的前端向不与基座面部相对的反基座面部侧弯折的前弯折部;以及从前弯折部向反基座面部侧延伸的底面部,该弯折面部界定从基座面部向车辆前方凹陷的凹空间,有时在凹空间中配置并固定车载设备。

8.但是,在仪表板上设置上述弯折面部的结构中,由于弯折面部(特别是后弯折部),从而基座面部的面刚性增大。因此,在车辆碰撞时等乘客与前方的仪表板侧(基座面部或弯折面部)碰撞时,优选缓和乘客从仪表板侧受到的冲击。

9.因此,公开的目的在于提供一种仪表板结构,其能够缓和在车辆的碰撞时乘客从仪表板侧受到的冲击。

10.用于解决技术问题的技术手段

11.为了达到上述目的,本公开的第一方案是在车厢前方的仪表板上固定设有与车辆前后方向交叉的基座面部的仪表板结构,具备弯折面部、底狭缝以及中间狭缝。

12.弯折面部具有后弯折部、中间面部、前弯折部、以及底面部,界定从基座面部向车辆前方凹陷的凹空间,该后弯折部从基座面部向车辆前方弯折,该中间面部从后弯折部向车辆前方延伸,该前弯折部从中间面部的前端向不与基座面部相对的反基座面部侧弯折,该底面部从前弯折部向反基座面部侧延伸。底狭缝是狭缝孔形状,以沿前弯折部延伸的方式形成于底面部。中间狭缝是狭缝孔形状,以从底狭缝横穿前弯折部而向中间面部延伸的方式形成于弯折面部。

13.在上述构成中,在车辆碰撞时等乘客与前方的仪表板侧(基座面部或弯折面部)碰撞,若向弯折面部输入向前方的载荷,则底狭缝和中间狭缝扩宽而三维地开口。因此,能够使基座面部向前方较大地移动,能够缓和乘客从仪表板侧受到的冲击。

14.本公开的第二方案是具有基座面部的组装面板被固定于仪表板的第一方案的仪表板结构,在底面部设有被固定于仪表板的面板安装部,底狭缝以横穿面板安装部与前弯折部之间的方式延伸。

15.在上述构成中,由于底狭缝以横穿面板安装部与前弯折部之间的方式延伸,因此在向弯折面部输入了向前方的载荷时底狭缝容易扩宽。因此,能够进一步缓和乘客从仪表板侧受到的冲击。

16.本公开的第三方案是在车厢前方的仪表板上固定有组装面板,组装面板具有与车辆前后方向交叉的基座面部的仪表板结构,具备弯折面部和底狭缝。

17.弯折面部具有后弯折部、中间面部、前弯折部、以及底面部,界定从基座面部向车辆前方凹陷的凹空间,该后弯折部从基座面部向车辆前方弯折,该中间面部从后弯折部向车辆前方延伸,该前弯折部从中间面部的前端向不与基座面部相对的反基座面部侧弯折,该底面部从前弯折部向反基座面部侧延伸。底狭缝是狭缝孔形状,以沿前弯折部延伸的方式形成于底面部。在底面部上设有被安装于仪表板的面板安装部,底狭缝以横穿前弯折部与面板安装部之间的方式延伸。

18.在上述构成中,在车辆碰撞时等乘客与前方的仪表板侧(基座面部或弯折面部)碰撞,若向弯折面部输入向前方的载荷,则底狭缝扩宽而开口。另外,由于底狭缝以横穿面板安装部与前弯折部之间的方式延伸,因此在向弯折面部输入向前方的载荷时底狭缝容易扩宽。因此,能够使基座面部向前方较大地移动,能够缓和乘客从仪表板侧受到的冲击。

19.本公开的第四方案是第二或第三方案的仪表板结构,底面部是界定矩形状的底开口的框形状。底狭缝形成于底面部中的底开口的开口宽度的内侧区域,不向开口宽度的外侧延伸。

20.在上述构成中,由于底狭缝不向底开口的开口宽度的外侧延伸,因此能够抑制由底狭缝导致的组装面板的刚性的降低,并且缓和乘客从仪表板侧受到的冲击。

21.本公开的第五方案是第四方案的仪表板结构,从底狭缝到前弯折部的距离比从底狭缝到底开口的开口缘部的距离短。

22.在上述构成中,由于从底狭缝到前弯折部的距离比到底开口的开口缘部的距离短,底狭缝的位置比开口缘部更接近前弯折部(偏向前弯折部侧),因此与底狭缝的位置偏向开口缘部侧的情况相比,在向基座面部输入向前方的载荷时底狭缝容易扩宽。因此,能够进一步缓和乘客从仪表板侧受到的冲击。

23.发明效果

24.根据本公开,能够缓和在车辆的碰撞时乘客从仪表板侧受到的冲击。

附图说明

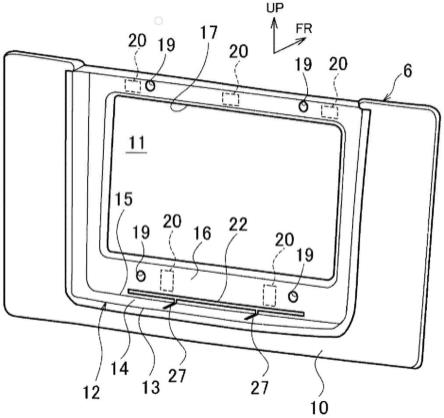

25.图1是从后方观察本公开的一实施方式的仪表板的立体图。

26.图2是从表面侧观察的边框的立体图。

27.图3是从背面侧观察的边框的下部的后视图。

28.图4a是边框的弯折面部的剖视图,是图3的iva-iva向视剖视图。

29.图4b是边框的弯折面部的剖视图,是图3的ivb-ivb向视剖视图。

30.图5是图3的v-v向视剖视图。

具体实施方式

31.以下,基于附图来说明本公开的一实施方式。在各附图中,fr表示车辆的前方,up表示上方。另外,在以下说明中,前后方向意味着车辆的前后方向,左右方向意味着朝向车辆前方的状态下的左右方向。

32.仪表板1是被配置于车辆的车厢2的前方并被固定于车身侧并沿车宽方向延伸的树脂制的面板,如图1所示,具有与上下方向交叉的仪表板上表面部3和从仪表板上表面部3的后端缘向下方延伸的仪表板后表面部4。在仪表板后表面部4的车宽方向中央的上部形成有配置音响设备等车载设备5(参照图4)仪表板中央开口(省略图示)。在仪表板后表面部4以从后方覆盖包括仪表板中央开口的区域的方式安装有边框(中心组件边框)6。

33.边框6是从后方安装于仪表板后表面部4的树脂制的装饰面板,如图2~图5所示,一体具有与前后方向交叉的基座面部10和从基座面部10向前方凹陷而界定矩形状的凹空间11的曲折面部12。基座面部10固定设于仪表板1,具有基座面部10的边框6构成组装面板。此外,所谓一体,除了一体成型之外,还包括通过将分体成型的部件固定而一体化的情况。另外,在以下说明中,关于边框6的方向,只要没有特别说明,则表示将边框6安装于仪表板后表面部4的边框安装状态下的方向。

34.弯折面部12是从基座面部10向前方凹陷的阶梯形状,具有:从基座面部10向前方弯折的后弯折部13;从后弯折部13向前方延伸的中间面部14;从中间面部14的前端向不与基座面部10相对的反基座面部侧弯折的前弯折部15;以及从前弯折部15向反基座面部侧延伸的底面部16。

35.底面部16是界定矩形状的底开口17的框形状。在底面部16形成有多个螺栓插通孔19,车载部件5通过插通螺栓插通孔19的螺栓(省略图示)而紧固固定于边框6。底开口17使被固定于边框6的车载设备5的前表面向前方露出。

36.在底面部16的前表面突出设置有多个(在本实施方式中,在底开口17的上方3处、下方2处)夹子(面板安装部)20。通过将各夹子20从后方插入并卡止于在仪表板后表面部4上形成的矩形状的夹子卡止孔18,从而底面部16被安装于仪表板后表面部4。另外,在边框6上,在弯折面部12之外的位置设有用于将边框6安装于仪表板后表面部4的其他多个(图3中示出其一部分)夹子21。

37.在弯折面部12上形成有一条底狭缝22以及左右分开的2条中间狭缝27。底狭缝22和中间狭缝27是贯通弯折面部12的狭缝孔形状。底狭缝22与中间狭缝27相互连通,通过底狭缝22和中间狭缝27的扩宽,二者成为一体而能够三维地开口。此外,底狭缝22和中间狭缝27的数量并不限定于上述,可以任意设定。

38.底狭缝22在底开口17的下方的底面部16,以横穿夹子20与前弯折部15之间的方式沿前弯折部15在车宽方向上呈直线状延伸。中间狭缝27从底狭缝22横穿前弯折部15,向后方的后弯折部13在中间面部14上呈直线状延伸。

39.底狭缝22形成于底面部16中的底开口17的开口宽度d的内侧区域23,不向开口宽

度d的外侧延伸。底开口17的开口宽度d的内侧区域23是指将底开口17的左右的开口缘部24向下方延长的左右的边界线25之间的区域,底狭缝22不会超过左右的边界线25而向左右延伸(参照图3)。另外,底狭缝22偏向于前弯折部15侧,从底狭缝22到前弯折部15的距离l1比从底狭缝22到底开口17的下方的开口缘部26的距离l2短。

40.根据本实施方式,在车辆碰撞时等乘客与前方的仪表板1侧(基座面部10或弯折面部12)碰撞,若向弯折面部12输入向前方的载荷,则底狭缝22和中间狭缝27扩宽而三维地开口。因此,能够使基座面部10向前方较大地移动,能够缓和乘客从仪表板1侧受到的冲击。

41.由于底狭缝22以横穿夹子20与前弯折部15之间的方式延伸,因此在向弯折面部12输入了向前方的载荷时底狭缝22容易扩宽。因此,能够进一步缓和乘客从仪表板1侧受到的冲击。

42.由于底狭缝22不向底开口17的开口宽度d的外侧延伸,因此能够抑制由底狭缝22导致的边框6的刚性的降低,并且缓和乘客从仪表板1侧受到的冲击。

43.另外,由于从底狭缝22到前弯折部15的距离l1比到底开口17的开口缘部26的距离l2更短,底狭缝22的位置比开口缘部26更接近前弯折部15(偏向前弯折部15侧),因此与底狭缝22的位置偏向开口缘部26侧的情况相比,在向基座面部10输入向前方的载荷时底狭缝22容易扩宽。因此,能够进一步缓和乘客从仪表板1侧受到的冲击。

44.以上,基于上述实施方式对本公开进行了说明,但本公开并不限定于上述实施方式的内容,在不脱离本发明的范围内当然能够进行适当变更。即,基于本实施方式由本领域技术人员等完成的其他的实施方式、实施例以及运用技术等当然全部包含在本发明的范畴内。

45.例如,在上述实施方式中说明了将边框6固定于仪表板1,并在边框6上形成基座面部10和弯折面部12的示例,但也可以在仪表板1上形成基座面部10和弯折面部12。

46.另外,在上述实施方式中说明了在底面部16形成底开口17,在底开口17的下方的底面部16形成底狭缝22的示例,但也可以在底开口17的下方之外的底面部16形成底狭缝22,或者也可以在底面部16不形成底开口17而形成底狭缝22。

47.本技术基于2020年3月30日申请的日本国专利申请(特愿2020-059475),并将其内容作为参考援引至此。

48.工业可利用性

49.本公开能够应用于在车厢内具备仪表板的车辆。

50.附图标记说明

51.1:仪表板

52.2:车厢

53.3:仪表板上表面部

54.4:仪表板后表面部

55.5:车载设备

56.6:中心组件边框(组装面板)

57.10:基座面部

58.11:凹空间

59.12:弯折面部

60.13:后弯折部

61.14:中间面部

62.15:前弯折部

63.16:底面部

64.17:底开口

65.18:夹子卡止孔

66.19:螺栓插通孔

67.20:夹子(面板安装部)

68.22:底狭缝

69.23:开口宽度的内侧区域

70.24:底开口的左右的开口缘部

71.25:左右的边界线

72.26:底开口的下方的开口缘部

73.27:中间狭缝

74.d:底开口的开口宽度

75.l1:从底狭缝到前弯折部的距离

76.l2:从底狭缝到开口缘部的距离

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。