1.本实用新型属于油藏流体实验设备技术领域,涉及一种变直径可视化填砂管装置模型。

背景技术:

2.在油田开发的过程中,储层中的油、气、水等油藏流体在地层中运移,通过采油井的井筒进入油管中,继而被开采出来,是一个油藏流体在地层中渗流波及面积不断减小的过程;而通常通过注水井向地层注水、注表面活性剂、注泡沫等驱替药剂,流体在地层注入时的流动过程是一个渗流波及面积不断扩大的过程。为准确的描述和表征流体在地层中的注入和开采时渗流规律,成为目前油藏流体渗流研究的热点问题。

3.专利《一种变直径岩心夹持器》(公开号:cn112763391b,公开日:20211231)公开了一种变直径岩心夹持器,能够完全密封岩心,并可允许两种直径的岩心组合使用,测定流体经过组合岩心时的组合渗透率,突破压力等关键物理参数,能够真实的反演符合地层流体在注采过程中的渗流规律。但在实验过程中无法直观清晰地观察流体在直径变化导致波及面积变化区域的渗流状态和规律;加之实验用的天然岩心,价格昂贵,人造岩心受岩心长度的影响无法完全模拟流体在油藏中的渗流状态;因此,利用填砂管进行油藏流体实验,成为众多研究人员研究流体在油藏中渗流的重要选择。目前,市面上有少量类型的填砂管,可以解决可视化的问题,如专利《一种可视化填砂模型管》(公开号:cn205428308u,公开日:20160803)、《一种可拆卸循环利用的可视化填砂管模型》(公开号:cn207829869u,公开日:20180907)等,但实验过程中的填砂管直径固定不变,无法模拟流体在波及面积变化区域的渗流状态。针对上述问题,本技术对填砂管的组成结构进行设计,提供一种结构简单且容易操作的变直径可视化填砂管装置模型。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的是提供一种变直径可视化填砂管装置模型,解决了现有技术中存在填砂管无法模拟在面积变化区域的渗流状态问题。

5.本实用新型所采用的技术方案是,变直径可视化填砂管装置模型,包括第一填砂筒体和第二填砂筒体;第一填砂筒体的一端外缘设有凸台a、第一填砂筒体的另一端外壁设置有外螺纹a;第二填砂筒体的一端外缘设有凸台b、第二填砂筒体的另一端内壁设置有内螺纹a;第一填砂筒体和第二填砂筒体之间通过螺纹连接;

6.第一填砂筒体靠近凸台a的一端设置有第一支架,第二填砂筒体靠近凸台b的一端设置有第二支架,第一支架和第二支架截面均为c型结构,且中心处均设有通孔,第一支架的通孔处内插第一堵头且伸入第一填砂筒体内,第二支架的通孔处内插第二堵头且伸入第二填砂筒体内。

7.本实用新型的特点还在于:

8.第一填砂筒体和第二填砂筒体的外壁分别设有填砂刻度线;第二填砂筒体靠近内

螺纹a的一端设置压力监测接口,压力监测接口处连接压力表。

9.第一堵头位于第一填砂筒体的一端端面处通过第一压环固定第一筛网,第二堵头位于第二填砂筒体的一端端面处通过第二压环固定第二筛网。

10.第一堵头位于第一填砂筒体内的一端、第一压环、第一筛网的直径与第一填砂筒体的内径相同,第一堵头另一端直接不大于第一堵头位于第一填砂筒体内一端的直径且与第一支架的通孔配合。

11.第二堵头位于第二填砂筒体内的一端、第二压环、第二筛网的直径与第二填砂筒体的内径相同,第二堵头另一端直径不大于第二堵头位于第二填砂筒体内一端直径且与第二支架的通孔配合。

12.第一堵头和第一填砂筒体的接触面之间设置有两个第一密封圈,第二堵头和第二填砂筒体的接触面之间设置有两个第二密封圈。

13.第一支架的通孔处设置有内螺纹b,第二支架的通孔处设置有内螺纹c。

14.第一堵头的外壁中部设有外螺纹b,第二堵头的外壁中部设有外螺纹c;第一堵头和第二堵头的内部设有流体通道。

15.第一堵头和第一支架通过螺纹连接,第二堵头和第二支架通过螺纹连接。

16.本实用新型的有益效果是:

17.1.本实用新型变直径可视化填砂管装置模型,使用两个直径不同的耐高温有机透明玻璃管作为填砂管的筒体,实现了渗流实验在直径不同导致流体渗流波及面积变化区域的可视化。

18.2.本实用新型变直径可视化填砂管装置模型,在两个直径不同的填砂空腔连接体中,可以充填压实不同渗透率的实验砂体,观察渗透率变化时流体的渗流形态。

19.3.本实用新型变直径可视化填砂管装置模型,筒体带有标准化刻度,左右两端通过堵头和调节支架的相互配合,根据流体渗流实验的需求,控制填砂空腔的填砂长度。

20.4.本实用新型变直径可视化填砂管装置模型,结构组成简单,方便操作与维修。

附图说明

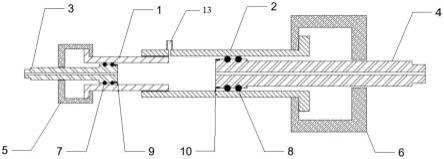

21.图1是本实用新型变直径可视化填砂管装置模型的结构示意图;

22.图2是本实用新型填砂管装置模型中第一填砂筒体的结构示意图;

23.图3是本实用新型填砂管装置模型中第二填砂筒体的结构示意图;

24.图4是本实用新型填砂管装置模型中第一堵头的结构示意图;

25.图5是本实用新型填砂管装置模型中第二堵头的结构示意图;

26.图6是本实用新型填砂管装置模型中支架的结构示意图。

27.图中,1.第一填砂筒体,2.第二填砂筒体,3.第一堵头,4.第二堵头,5.第一支架,6.第二支架,7.第一密封圈,8.第二密封圈,9.第一压环,10.第二压环,11.第一筛网,12.第二筛网,13.压力监测接口。

具体实施方式

28.下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进行详细说明。

29.本实用新型变直径可视化填砂管装置模型,如图1示,包括第一填砂筒体1和第二

填砂筒体2;第一填砂筒体1的一端外壁设有凸台a、第一填砂筒体1的另一端外壁设置有外螺纹a;第二填砂筒体2的一端外壁设有凸台b、第二填砂筒体2的另一端内壁设置有内螺纹a;第一填砂筒体1和第二填砂筒体2之间通过螺纹连接,形成具有不同填砂直径的填砂空腔连接体,填砂空腔连接体中充填实验砂体,并且压实;第一填砂筒体1靠近凸台a的一端设置有第一支架5且凸台a与第一支架5配合连接,第二填砂筒体2靠近凸台b的一端设置有第二支架6且凸台b与第二支架6配合连接,第一支架5和第二支架6截面均为c型结构,且中心处均设有通孔,第一支架5的通孔处内插第一堵头3且伸入第一填砂筒体1内,第二支架6的通孔处内插第二堵头4且伸入第二填砂筒体2内。

30.第一支架5的通孔处设置有内螺纹b,第二支架的通孔处设置有内螺纹c。第一堵头3的外壁中部设有外螺纹b,第二堵头4的外壁中部设有外螺纹c;第一堵头3和第一支架5通过螺纹连接,第二堵头4和第二支架6通过螺纹连接。通过旋转第一堵头3,密封填砂空腔连接体的左端,通过旋转第二堵头4,密封和压实填砂空腔连接体右端的实验砂体。

31.本实用新型填砂管装置模型中第一填砂筒体、第二填砂筒体的结构,如图2和图3所示,第一填砂筒体1的一端外壁设有凸台a、第一填砂筒体1的另一端外壁设置有外螺纹a;第二填砂筒体2的一端外壁设有凸台b、第二填砂筒体2的另一端内壁设置有内螺纹a;第一填砂筒体1和第二填砂筒体2的外壁分别设有填砂刻度线;第一填砂筒体1和第二填砂筒体2为圆柱状,是耐高温有机透明玻璃制成,第一填砂筒体1和第二填砂筒体2之间通过螺纹连接,形成一个填砂空腔连接体;第二填砂筒体2靠近内螺纹a的一端设置压力监测接口13,压力监测接口13处连接压力表。

32.第一填砂筒体1的外经与第二填砂筒体2的内径相同。

33.本实用新型填砂管装置模型中第一堵头、第二堵头的结构,如图4、图5所示,第一堵头3位于第一填砂筒体1的一端端面处通过第一压环9固定第一筛网11,第一筛网11的目数大于实验砂体的目数,第二堵头4位于第二填砂筒体2的一端端面处通过第二压环10固定第二筛网12,第二筛网12的目数大于实验砂体的目数。

34.第一堵头3位于第一填砂筒体1内的一端、第一压环9、第一筛网11的直径与第一填砂筒体1的内径相同,第一堵头3另一端直接不大于第一堵头3位于第一填砂筒体1内一端的直径且与第一支架5的通孔配合。

35.第二堵头4位于第二填砂筒体2内的一端、第二压环10、第二筛网12的直径与第二填砂筒体2的内径相同,第二堵头4另一端直径不大于第二堵头4位于第二填砂筒体2内一端直径且与第二支架6的通孔配合。

36.第一堵头3和第一填砂筒体1的接触面之间设置有两个第一密封圈7,第一密封圈7适用于第一堵头3;第二堵头4和第二填砂筒体2的接触面之间设置有两个第二密封圈8,第二密封圈8适用于第二堵头4。

37.第一堵头3的外壁中部设有外螺纹b,第二堵头4的外壁中部设有外螺纹c;第一堵头3和第二堵头4的内部设有流体通道。

38.本实用新型填砂管装置模型中支架的结构,如图6所示,第一支架5和第二支架6截面均为c型结构,且中心处均设有通孔,第一支架5的通孔处设置有内螺纹b,第二支架6的通孔处设置有内螺纹c。

39.本实用新型变直径可视化填砂管装置模型,其工作过程如下:

40.将第一填砂筒体1一端设置的外螺纹与第二填砂筒体2一端设置的内螺纹,二者内外螺纹连接,形成具有直径不同的填砂空腔连接体,在填砂空腔中充填渗流实验砂体。第一压环9将第一筛网11封扣在第一堵头3的流体流通通道前,将两个第一密封圈7放在第一堵头3的前端环形凹槽内;第一堵头3与第一支架5螺纹连接,第一支架5的半闭合凸起与第一填砂筒体1外部带有正方体凸起a相互抵触,通过旋转第一堵头3,可以密封和压实装入第一填砂筒体1中的实验砂体。第二压环10将第二筛网12封扣在第二堵头4的流体流通通道前;将两个第二密封圈8放在其第二堵头4的前端环形凹槽;第二堵头4与第二支架6螺纹连接,第二支架6的半闭合凸起可与第二填砂筒体2外部带有正方体凸起b相互抵触,通过旋转第二堵头4,可以密封和压实装入第二填砂筒体2的实验砂体。同时压力监测接口13外接压力监测设备。

41.本实用新型变直径可视化填砂管装置模型,通过堵头和调节支架的相互配合,控制了填砂筒体的填砂体积。使用两个直径不同的耐高温有机透明玻璃管作为填砂管的筒体,实现了在渗流实验中直径不同导致流体渗流波及面积变化区域的可视化和压力监测。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。